大和三山

2008年3月7日

甘樫山に登ってまず浮かぶのは血塗られた蘇我家の滅亡だが、それよりも大和三山を目の前に、中大兄の、

香具山は 畝傍雄々しと 耳梨と 相あらそひ 神代より 斯くにあるらし 古昔も 然にあれこそ うつせみも 嬬を あらそふらしき

が口をついて出る。

万葉集巻一の十三にあるので、パラパラとページを繰れば最初に必ず目に入るし、古文の授業でも頻出するから、誰でも知っている馴染みの歌だ。

耳梨はもちろん耳成である。

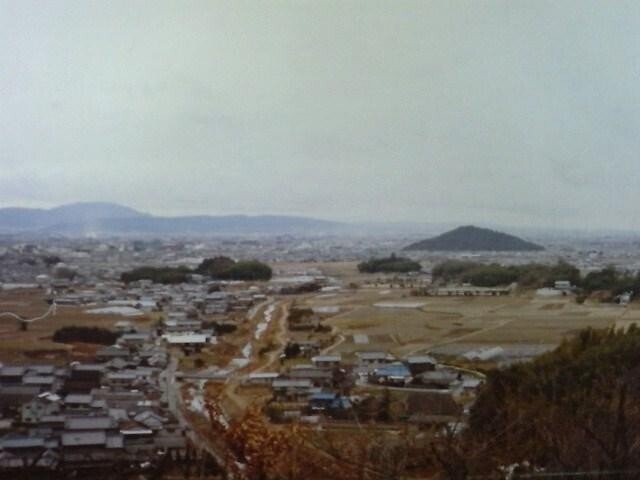

ほぼ西に見る畝傍山は独特の山容で鎮座し、いつもながらの風景が広がる。

生憎の曇天で二上山や葛城・金剛は残念ながら見えないが、この辺りは大阪まで一時間ほどの通勤圏である。

そのためか、訪れるたびに住宅域が広がるように見えてしまうのは、我執に染まった私の感傷か。

権謀術数渦巻く七世紀にあって、中大兄、大海人、額田王の三角関係になぞらえ、万葉を偲ぶ方が気持ちの切り替えには良いようだ。

明治22年に官幣大社となった後の昭和15年、いわゆる皇紀2600年には、皇国史観と軍事思想の結合により、広大な橿原神宮と神武陵が畝傍山の麓に整備された。

神は概念である。

人それぞれの心に存在していれば、それでよろしい。

それでも橿原考古学研究所附属博物館は素晴らしい。

仔細に展示物を眺めていると、丸一日は費やしてしまう。

北に細い流れの大和川と、海原に浮かぶ小島のような耳成山。

その中間が藤原京だ。

すぐ眼下の集落は豊浦。

日本初の女帝、炊屋媛が即位して推古帝となったのが豊浦宮。

どこを見ても歴史は古代だ。

少し右に振ると香具山が現れる。

大極殿からの眺めは、鸕野讃良皇女(持統)の詠んだ、

春過ぎて 夏来るらし 白妙の 衣干したり 天香具山

があまりにも有名だ。

父の中大兄は、

香具山と 耳成山と闘ひし時 立ちて見に来し 印南国原

(巻一の十四)

を残したが、他にも中大兄の父、舒明の詠んだ、

大和には群山あれど とりよろふ 天の香具山登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鷗立ち立つ うまし国ぞあきつ島 大和の国は

(巻一の二)

が開放的な歌で好ましい。

しかし時代はさらに下って大正14年、香具山に登った折に秋艸道人、會津八一は以下の歌を詠んだ。

かぐやまのかみにひもろぎいつしかに

まつのはやしとあれにけむかな

荒廃した景色に、秋艸道人は胸を痛めた。

いずれにせよ、大和には常に歌が寄り添っている。

東に目を向けて飛鳥坐神社へ伸びる飛鳥の集落や、飛鳥寺安居院の甍に心を和ませ、妻の手を取って甘樫丘を下った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?