【GeoGuessr攻略記事】北欧の言語の見分け方法を徹底解剖

本シリーズはYouTubeで公開している解説動画の内容をベースにして、要点を整理するとともに動画内で説明しきれなかったポイントを補足するための記事です。ぜひ動画本編と合わせてごらんください。

↑元動画はこちら

第4回 北欧編

今回は北欧の言語をまとめて扱います。

ゲルマン諸語の仲間からウラル語族まで一気に行きますよ。

定冠詞や前置詞は北欧の言語では微妙です。

代わりに、北欧においては文字と語彙に加えて、言語のグループ分けを理解していることががとても大事です。

かなり細かく説明する部分もありますが、北欧は言語+アルファの知識が必要なことが多いので、幅広く勉強する必要があるでしょう。

この記事は基礎知識だと思って軽い気持ちで読んでみてください。

1.ノルド諸語

ノルド諸語は、言語学的にはゲルマン諸語の仲間ですが、ドイツ語やオランダ語とは系統を大きく異にしています。

主な言語はノルウェー語・デンマーク語・スウェーデン語・アイスランド語で、いずれもドイツ語やオランダ語と似た印象を持っています。

後述の通り文字体系がそれぞれ異なるので、スウェーデン語はドイツ語に、デンマーク語とノルウェー語はオランダ語により似ています。

ノルウェー語とデンマーク語

ノルウェー語とデンマーク語はよく似た言語です。

言語だけで区別するのは極めて難しいですが、地形や標識がかなり異なっていますので総合的に見て見分けるのはそこまで難しくはありません。

そのため、ノルウェー語とデンマーク語はいったん同一の言語と見なして、スウェーデン語やオランダ語との区別を勉強していくのが上達の近道です。

これらの言語は文字で他のゲルマン諸語と区別することができます。

まずØøはノルウェー語とデンマーク語のどちらかで確定です。

後述するようにフェロー語の可能性もあります。

Ææもこれらの言語である可能性が高い文字ですが、これはアイスランド語でも使われているほか、フランス語でも稀に使う文字です。

アイスランドは言語を見る頻度も低く景色も分かりやすいので、基本的には ø と同様ノルウェーまたはデンマークと思っていて問題ありません。

見た目も非常にわかりやすく、スウェーデンやフィンランドを排除してノルウェーとデンマークの二か国に絞れるため非常に重要なポイントです。

加えてÅåもこれらの言語で使われています。

この文字はスウェーデン語でも使われているので、北欧言語の見分けという意味では微妙な位置づけです。

この文字が真価を発揮するのは、「ゲルマン語風」としか分からない際に、ドイツ語やオランダ語とノルド諸語を見分けられるという点においてです。

これらの情報からノルド系か否か、デンマーク系統かを見極めて、そのうえで他の情報を考慮するのが北欧の基本的な姿勢になると思います。

<コラム:ふたつのノルウェー語>

ノルウェー語にはブークモールと呼ばれるものとニーノシュクと呼ばれる二つの文語があり、どちらも公式に認められています。

ノルウェーは長らくデンマークの支配を受けてきたため、公文書などに使われる文語は中心地オスロの方言を中心にしつつ、デンマーク語の文語の強い影響を受けてきたものが使われてきました。

これがブークモールであり、デンマーク語とノルウェー語がよく似ている一因はこの書き言葉にあります。

一方ニーノシュクは、デンマーク語の影響をなるべく排した書き方で、ノルウェー各地の口語を統合して作られたもので、人工的に制定された民衆の書き言葉という側面を持っています。

両者に目を見張るほどの差はありませんが、デンマークの支配を経て継続的に発展してきたのがブークモール、独立ノルウェーの公用語となることを目されて、より古い形を残した民衆のノルウェー語を書き言葉として整備したのがニーノシュクということができるでしょう。

しかし、ニーノシュクの採用は南西部に限られており、普通ノルウェー語といえばブークモールの方を指します。

ニーノシュクであってもデンマーク語と大きすぎる差はありません。

このゲームは基本的に書き言葉を相手にするため、この違いは原理的にはとても重要ですが、素人が見てもまず違いがわからず、ブークモールがノルウェー語の書き言葉としては圧倒的に普及しているので、そこまで考慮してノルウェー語を覚える必要はあまりないと思います。

デンマーク語

まず、デンマーク語の主要な単語を紹介します。

<~通り> gade / -vej

<売出し中> til salg

<バス> bus

<レストラン> restaurant

<A and B> A og B

前回までとガラっと中身が変わりましたが、これは実際に私が意識して覚えているデンマーク語の単語です。

最後まで読めばなぜこれらがピックアップされているか分かると思います。

ノルド諸語の定冠詞はルールが複雑で、den など分かりづらい形が多いうえにどの言語もよく似ているので、覚える必要は薄いと思います。

デンマーク語の前置詞は til, af, i, fra などです。

ノルウェー語とよく似ていて、逆にスウェーデン語とは異なる部分がありますので、そのあたりの比較によって覚えるのがおすすめです。

af はスカンディナヴィアとデンマークに限ればデンマーク語に固有で、たとえばスウェーデンでよく見かける「料金」を表す avgift は、デンマーク語では(あまり見ないですが)afgift になります。

ノルウェー語

ブークモールについて扱います。詳細は上のコラム参照。

主要な単語は次の通りです。

<~通り> gate

<売出し中> til salgs

<区域> sone

<バス> buss

<レストラン> restaurant

<A and B> A og B

標識に書かれている Zone が Sone になっていたらノルウェー確定です。

数あるノルウェー語の単語の中で最も重要な単語ですが、あくまで速度制限などの標識上の話ですので、sone という単語がノルウェー語に固有の単語であるかについては不明です。

それ以外については、デンマーク語とビミョーに違うことが分かっていただけるかと思います。

覚える優先度としては微妙ですが、街中でよく見る単語のうちノルウェーとデンマークで異なるもの中心に拾ってきましたので、特にNo Moveで精度を上げたい場合は覚えるのがいいと思います。

ノルウェー語の前置詞は til, av, i, fra などです。

前置詞についてはデンマーク語との区別は諦めて、スウェーデン語との違いを中心に覚えるのがいいと思います。

<コラム:ノルド語の言語比較>

ノルウェー語とデンマーク語の単語の違いをいくつか紹介しましたが、一文字違い程度しかないので覚えるのに苦労します。

そこでこれらの覚え方ですが、言語学的な話はスヴァールバル諸島にでも置いてきて、ノルウェー語は無声子音が好きというものがあります。

デンマーク語:gade ノルウェー語:gate

デンマーク語:sygehus ノルウェー語:sykehus

デンマーク語:zone ノルウェー語:sone

デンマーク語:bus ノルウェー語:buss

デンマーク語:til salg ノルウェー語:til salgs

デンマーク語では日本語の濁音に当たる子音のところが、ノルウェー語ではいずれも清音に変化しているように見えます。

デンマーク語にない s がノルウェー語にはついている場合もあります。

af と av が真逆に感じられるので過信は禁物の法則ですが、上に挙げた語例はいずれもこの法則を当てはめて判断できる単語でもありますので、そういった意味でもこれらの単語を覚えるのが重要なのです。

スウェーデン語

スウェーデン語はノルウェー・デンマーク語と比べると見かけ上の違いが大きいので、区別することも比較的容易です。

主な単語は以下の通りです。

<~通り> gatan / -vägen

<売出し中> till salu

<バス> buss

<レストラン> restaurang

<A and B> A och B

スウェーデン語の前置詞は till, av, i, från などです。

いずれもノルウェー語やデンマーク語とは異なる点が多いですね。

このようにスウェーデン語の特異たるゆえんはその表記体系にあります。

まず、スウェーデン語ではÅåを使います。

これはノルウェーやデンマークと共通する文字なので確定はできません。

次に、スウェーデン語ではウムラウトÄäÖöも使います。

これもドイツ語やフィンランド語とも共通するので確定はできません。

しかし以上のことから、Ååとウムラウトが二つとも使われているならスウェーデン語確定という判定方法が成り立ちます。

これを知っていると北欧の言語特定が一気に強くなるでしょう。

加えて、Üüはスウェーデン語では使わないので、ゲルマン系ならドイツ語、北欧ならエストニア語である可能性が高くなります。

ウムラウトを使う関係上ドイツ語とよく似た綴りになるので、最初のうちはドイツ語との区別にむしろ悩まされることになると思います。

逆に言えば、ゲルマン諸語のうちウムラウトを頻繁に使っているのは実はドイツ語とスウェーデン語だけ、ということにもなります。

<コラム:スウェーデン語の綴り>

勘違いしないでほしいのですが、スウェーデン語とノルウェー語とデンマーク語は互いに非常によく似た言語で、相互理解も可能だそうです。

スウェーデン語だけ特別ということはなく、なんならノルウェー語は本来スウェーデン語により近い言語ですらあります。

ではなぜスウェーデン語だけ違って見えるのか、という疑問ですが、これは正書法が異なっているのが主な理由と考えられます。

ノルウェー語ブークモールにデンマーク語の正書法が浸透しているから、という要因も挙げられるでしょう。

まず文字ですが、Ååが表す音はいずれもおおむね同じ「オー」です。

ノルウェー語・デンマーク語のÆæとØøはスウェーデン語のÄäとÖöにそれぞれ対応しており、øの原形がoeの合字であることを考えれば、ドイツ語のウムラウトと元は同じ文字と言えるのです。

綴りが異なって見える単語でも、ノルウェー語とスウェーデン語で発音はほぼ同じ、ということはけっこうな頻度であります。

逆に同じ綴りであれば、ノルウェー語とスウェーデン語で発音が違ってしまうというケースもあります。

たとえば語末の g はスウェーデン語では Strindberg や Göteborg のように日本語では「ィ」に転写される音になりますが、デンマーク語では Aalborg のようにほぼ発音されません。母音のあとであれば「ィ」の音になります。

og と och も発音は同じ、「オー」が基本です。

この場合この音を表すのはこの文字、あるいはこの場合この文字はこう発音する、というルールの差異が、スウェーデン語を他のノルド語とは違う言語に見せている、ということなのです。

アイスランド語

アイスランド語は今までに紹介したノルド語よりもさらに古い特徴を残した言語で、複雑な格変化で知られています。

アイスランドに関しては言語を精査するまでもなく景色やボラードで当てることができるので、詳しい解説は省きます、というか難しいので私もほとんど知識がありません。

通りに関しては -vegur のほかにスウェーデン語風の -gata が使われることがあるため注意が必要ですが、それ以外に特筆すべき単語はありません。

街中などでどうしても言語を判別したい場合は、文字が極めて有効です。

まずÞþは、ルーン文字に由来して θ の発音を表す文字です。

P に似ているので紛らわしいですが、アイスランド語確定です。

また、Ððもアイスランド語に特有の文字ですが、大文字がクロアチア語や北部サーミ語(後述)で用いられるĐđと共通なので、注意が必要です。

これらの文字に加えて、Ææも使われますが、Øøは使いません。

ノルウェーやデンマークと紛らわしいので、把握しておきましょう。

さらに、アイスランド語ではほかの北欧諸語では使わないアキュートアクセント付き文字 áéíóúý を使います。

ロマンス諸語や東欧にもありふれた記号ではあるので確定要素ではありませんが、地味なようでスカンディナヴィアの諸言語とは大きな違いです。

実はÖöも使いますがあまり気にしなくていいと思います。

私もこの記事書いてて初めて知りましたというか自覚しました。

フェロー語

デンマークの海外領土、フェロー諸島の公用語です。

フェロー諸島もグーグルカーで一撃なうえ景色も特徴的なので原則的に言語は覚える必要はありません。

敢えて説明するなら、フェロー語はアイスランド語とよく似た言語で表記体系も似ているため、見た目はほぼアイスランド語です。上述のアイスランド語の特徴はフェロー語にもほとんどそのまま当てはまります。

そのため、一般的にはフェロー諸島も実質アイスランド語圏と考えるのが無難かと思います。足元でも山肌でも見分けつきます。

フェロー語とアイスランド語の大きな違いは、デンマーク語の影響が強いかどうかです。すなわち、フェロー語ではØøを使います。逆にアイスランド語では代わりにÖöが使われています。

また、フェロー語ではÞþが使われないようです。

例えば、フェロー語で道路は vegur または gøta になります。

より実用的なところでいえば、アイスランドによくある -fjörður という地名はフェロー諸島では -fjørður と表記されます。

フェロー語に特異的な文字の使い方で、実はフェロー語を確定できます。

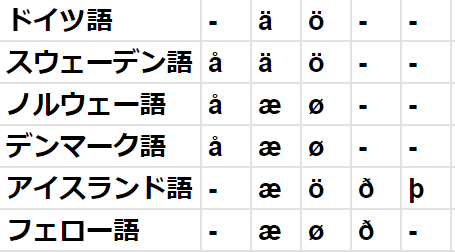

ノルド諸語の文字まとめ

アイスランドとフェロー諸島のせいで紛らわしくなったので整理します。

表す音が同じとは限りません。文字の成りたちごとの分類です。

アイスランドとフェロー諸島はいったん右二つだけでいいと思います。

ロマンス諸語のところで特に触れなかったですが、æ はフランス語でも使うことがあり、œ という合字に関してはフランス語確定になります。

æ を使う国でも o+e は合字ではなく ø になるのが不思議ですね。

2.バルト諸語

印欧語族のバルト語派に属する言語です。

ゲルマン諸語やロマンス諸語よりも東欧編で扱うスラヴ諸語に近い言語で、現在ではバルト三国のうちリトアニアとラトビアで使われています。

エストニア語にこのあと触れる関係上、バルト三国を比較できるように簡単に紹介しますが、東欧編でより詳しく説明します。

エストニア語が含まれるウラル語族のバルト・フィン諸語とは異なって全くの別系統ですので、しっかり区分して考えましょう。

リトアニア語

単語は「通り」を表す gatve を覚えておけば問題ないです。

上述の通り東欧の言語とより深い関係を持っている言語で、ノルド系含むゲルマン諸語やエストニア語とは全く似ていません。

文字体系はポーランド語とチェコ語の折衷のようなもので、綴りの特徴も含めてスラヴ系と比較しながら覚えるのがいいと思いますので、ここでは簡単に紹介するにとどめます。

ラトビア語

単語は同じく「通り」を表す iela をよく見ますので覚えておきましょう。

ちなみに首都リガなどには gatve の名がついた通りもあります。

リトアニア語同様ゲルマン系よりスラヴ系に似た言語ですが、同じバルト諸語の中でもリトアニア語とはかなり異なった印象があります。

文字体系が極めて独特なので、ラトビア語に関しては綴りの特徴を覚えるというよりも使っている文字での判別が基本となります。

まとまった文章を見つけられれば判別は容易ですが、こちらも詳細はスラヴ諸語と共に紹介します。

いずれも、エストニア語や近隣のスラヴ諸語とは異なった系統の(特にエストニア語とは全く違う系統の)言語であることを知っておきましょう。

3.ウラル語族

今までの言語、というよりもヨーロッパのほぼすべての言語は、言語学的には「インド・ヨーロッパ語族」と呼ばれる大分類に属しています。

「語族」は最も大きな言語の分類で、ロマンス諸語やバルト語派などと言っていたのはその下位分類の便宜的な呼称に当たります。

これに対し、フィンランド語、エストニア語、およびハンガリー語などは全く異系統の「ウラル語族」に分類されます。

下位分類としてフィン・ウゴル語派が存在し、このゲームで遭遇する主なウラル語族の言語はすべてこの語派に属しています。

そのため、ごく単純化して言えば、フランス語とラトビア語が違う以上にラトビア語とエストニア語は本質的に違うともいえますし、極端に(多分に誇張して)言えばヒンディー語の方が印欧語族に分類されるぶんだけラトビア語に近いとすら考えることもできるのです。

ウラル語族の発祥地はシベリア南部とも東部とも言われ、ざっくりとシベリアの方から来た言語と思うとイメージもしやすいかと思います。

これらの言語の特徴および見分ける方法は、印欧語族の言語とはあまりにかけ離れた異質な綴りの一点に尽きます。慣れれば簡単です。

その背景ある語族の違いを理解することで、直感の中でも「文法や表記体系が明らかに違う」といった理詰めができるようになるはずです。

なお、ウラル語族のうちハンガリー語については東欧編で扱います。

エストニア語も東欧編で違った角度から取り上げています。

<コラム:母音調和について>

ウラル語族の特徴として母音調和が挙げられます。

これはトルコ語などにも見られる現象で、逆にエストニア語にはフィンランド語ほど強い傾向として残っていないことが知られています。

母音調和とは、ごく簡単に説明すると発音する際の舌の位置などによって母音をグループ分けし、接尾辞や活用語尾を付けるときなどに直前の母音と同一グループの母音を用いるようにするルールのことを言います。

この傾向が強い言語では、一つの語幹の中で用いられる母音にも同一の法則が見られるケースが多いように感じます。

筆者はウラル語族の知見がないので、トルコ語を例に説明します。

トルコ語の関係代名詞にあたる形動詞 -dik の変化は以下の通りです。

bilmek - bildik görmek - gördük kalmak - kaldık bulmak - bulduk

動名詞を作る -mek も語幹に合わせて変化していますね。

通常はこれらに人称接尾辞が付け足されて以下のようになります。

bildiğim, bildiğin, bildiği, bildiğimiz, bildiğiniz, bildikleri

gördüğüm, gördüğün, gördüğü, gördüğümüz, gördüğünüz, gördükleri

kaldığım, kaldığın, kaldığı, kaldığımız, kaldığınız, kaldıkları

bulduğum, bulduğun, bulduğu, bulduğumuz, bulduğunuz, buldukları

順に単数の一人称二人称三人称、複数の一人称二人称三人称と並んでいます。k が ğ になっているのはそういうルールと思ってください。

まとめると、以下のようなグループ分けになります。

①eグループ e-i ö-ü

②aグループ a-ı o-u

大分類があって、その下にペアが2つずつ存在するイメージです。

動詞の変化だけでなく、名詞においても Türkçe と Japonca のように接尾辞を伴うものでは、同じ法則が見られるものが数多くあります。

このように、語幹にいろいろなパーツがくっついていくとき、共通の母音を使って繋がっていく、というのが母音調和のトルコ語における概要です。

ウラル語族においても、概ね似たような特徴が認められます。

要するに、一度出た母音が語中に繰り返し現れる可能性が高いのです。

これはウラル語族の見た目を「キモく」している一因となっています。

正直、言語の見分けに使えるTipsではないですが、覚えておくとウラル語族やトルコ語の見方がちょっと変わる、そんなTipsです。

ちなみに、フィンランド語の母音調和は

①前母音 yöä ②後母音 uoa ③中立母音 ie

の3グループに分かれ、中立母音はどちらとも共存できるみたいです。

フィンランド語

フィンランド語は上述のように綴りが他のスカンディナヴィア諸国の言語とは明らかに異なりますので、単語はそこまで重要ではありません。

「通り」を表す katu や -tie という表現を覚えておけば十分でしょう。

フィンランド語の最大の特徴は、母音調和よりもむしろ長母音を表すために同じ母音を重ねるという点にあります。

これはウラル語族の特徴というよりもフィン・ウゴル語派のうちバルト・フィン諸語の特徴ともいえ、フィンランド語とエストニア語に共通します。

逆に、これはハンガリー語にはほぼ見られない現象です。

オランダ語にも全く同じ長母音の表記方法があるため、その際にウラル語族と印欧語族の差異を活かすといいでしょう。

フィンランド語の文字はスウェーデン語に近く、ÄäとÖöが使われる一方でÜüはやはり使われません。

文字から絞り込む場合も、スウェーデン語とフィンランド語は語族から分類が違いますので、重ね母音や綴りから簡単に見分けることができます。

エストニア語

フィンランド語と同様、バルト・フィン諸語に含まれる言語で、フィンランド語に比較的似ています。

単語は「通り」を表す tänav をよく見かけるので覚えておきましょう。

やはり長音を表す際に同じ母音を重ねるというのが特徴であり、フィンランド語と比べたら綴りそのもののウラル語族特有の異質さは少し中和されているような印象を受けます。

バルト三国で比較する場合は語族の違いから、フィンランド語と比較する場合は母音調和の強弱や植生から見分けるのがいいと思います。

とはいえ、固有名詞や文章の一部からフィンランド語とエストニア語を区別するのはけっこう難しいので、北欧では言語に頼りきらず、それ以外の情報から総合的に判断する姿勢が大切です。

エストニア語のもう一つの特徴は文字体系です。

エストニア語ではフィンランド語のÄäとÖöに加え、Üüも使われます。

北欧においてUウムラウトを使っている場合は、ドイツ語などでなければエストニア語である可能性が高いです。

さらに、Õõは主要言語の中ではエストニア語とポルトガル語しか使っていないので、北欧においてはエストニア語確定になります。

バルト・フィン諸語については、近隣のスラヴ・バルト系言語やノルド諸語との明らかな違いを理解していることと、これらの言語を見た時に標識や植生などからエストニアとフィンランドを区別できるようになることが主なポイントになります。

サーミ諸語

サーミ諸語はフィン・ウゴル語派の中でもバルト・フィン諸語とは別の言語グループとして扱われることが多い言語です。

スカンディナヴィア半島北部で国を問わず様々な言語が使われており、ノルウェーやスウェーデンにも多数のコミュニティが存在します。

主な言語でいうと北部サーミ語などが挙げられます。

とはいえ、これらの言語を標識などで見かける可能性は非常に低いと言えるでしょう。もし見るとすれば地名が最も多いケースかと思われます。

印欧語族と比べた時の異質さという意味ではフィンランド語に近いと感じられることもありますが、サーミ語は地理的な近さにもかかわらず、フィンランド語とは異なる点も多い言語です。

言語によって表記体系も様々で統一された共通語もないため、これがあればサーミ語、という確定は基本的にできません。

逆に、ノルウェーやスウェーデンでウラル語族らしき地名を見たら、かなり北の方である可能性が高いという判断材料になります。

例えば、北部サーミ語で使われるĐđの文字はヨーロッパ本土ではクロアチア語にほぼ確定できる文字であるうえ、アイスランド語のÐðと大文字が同形であるため非常に紛らわしいです。

これらの文字で事故るのと北部サーミ語圏を当てられるのとでは大きな差ですので、限定的な知識ですが知っておくといいでしょう。

<コラム:その他ウラル語族>

ウラル語族のうち、このゲームで見るのはほぼフィン・ウゴル語派だというふうに書きましたが、ということは別の語派も存在しています。

それがサモエード語派と呼ばれるもので、シベリア中北部で話されている言語の一群がこれに分類されます。

このほか、フィン・ウゴル語派の紹介していない言語はほぼすべてがロシアの少数民族によって使われている言語にあたります。

例外的にハンガリー語はフィン・ウゴル語派のウゴル諸語にあって唯一ヨーロッパの本土で話されていて、かつ話者数も多い特異な言語です。

ロシアの少数民族においてはチェルケス人のアディゲ語を始めとして、ウラル語族のカレリア語、テュルク語族のトゥヴァ語、モンゴル語族のブリヤート語など、非常に多様な言語が話されています。

ですが、これをサーミ語同様に全て紹介してくと動画の長さが3倍になってしまううえ、そもそもこれらの言語を使っているロシア連邦を構成する共和国などはまず出ることがないので、全て省略しています。

ちなみに、筆者もこれらの言語に関する知見は皆無なので、いかにも分かっていそうな語り口をしておいて何もわかっていません。

そんなことを知らなくてもこのゲームはできますし、仮に知っていたとしてもロシアの地域当てはできません、多分。

4.グリーンランド語

北欧の言語はもうおおかた出尽くしましたが、最後にグリーンランド語について軽く触れていきます。

グリーンランド語はウラル語族ですらありません。

エスキモー・アレウト語族という語族に分類されるようで、その名の通り北米エスキモーの言語の仲間に当たります。

特徴としてはやはり重ね母音に加え、重ね子音がとても多いです。

そのため語彙がとにかく長くなりがちで、ノルド諸語ともサーミ諸語とも全く違う見た目になります。

とはいえ、グリーンランドを言語だけで判断しないといけない状況はまず来ないと思いますので、敢えて詳しく説明することはしません。

その代わり、アイスランドやフェロー諸島などと間違えることがないよう、景色の特徴はしっかり掴んでおくようにしましょう。

今回のまとめ

1.言語のグループ分けを理解しよう!

北欧に限った話ではないですが、言語にグループ分けがあるということを踏まえ、どの言語とどの言語が似ている、という関係を理解することが、それぞれの言語の特徴を理解する第一歩です。

そのうえで、文字体系や綴り=正書法の言語ごとの特徴を理解し、より実践的な書き言葉の見分け方を身に着けていくのがいいでしょう。

2.文字体系を整理しておこう!

北欧は文字での区別が便利な一方、東欧の諸言語や大陸のゲルマン諸語と合わせて考えようとすると混乱しがちです。

ウムラウトが使われる言語、æ や ø が使われる言語、アクセント符号が使われる言語という感じでしっかり整理しておきましょう。

さらにどの母音にウムラウトがついているか、という場合分けまでできるようになるとかなり心強いです。

3.言語での判断に限界があると心得よう!

一方で、北欧は言語での区別に限界があるのも事実です。

特徴的な文字がない場合、綴りからノルド諸語とオランダ語やドイツ語を見分けるのは案外とても難しいです。

少なくともノルド系と大陸のゲルマン系を直感で区別する感覚は欲しいところですが、それでも見間違えるリスクはあります。

そのうえ、ノルウェー語とデンマーク語のように、確定文字があったとしても二者択一にしかならない状況も結構発生します。

そのため、北欧では標識や中央分離帯、植生や地形といった要素を合わせて考えることが不可欠、というのはすでに説明した通りです。

個人的には文字体系の違いを理解していて、å がなくてもドイツ語とスウェーデン語が何となく区別できるようであれば、北欧の言語に関する知識としては全く問題ないと思います。

ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。

今回はあまり踏み込んだ内容にまでは至れませんでしたが、北欧の言語が曖昧な人は多いかと思いますので、参考になればと思います。

最後に、当ブログではYouTubeと連動したGeoGuessrの解説記事のほかに、解説担当のcatmanが個人的に公開している文学作品も掲載しています。

興味を持たれた方いましたら、そちらも見ていただければ幸甚です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?