【GeoGuessr攻略記事】東欧諸言語の見分け方法を徹底解剖

本シリーズはYouTubeで公開している解説動画の内容をベースにして、要点を整理するとともに動画内で説明しきれなかったポイントを補足するための記事です。ぜひ動画本編と合わせてごらんください。

↑元動画はこちら

第6回 東ヨーロッパ編 キリル文字表記など

前回に引き続き東ヨーロッパの言語を扱います。

当記事ではスラヴ系言語のキリル文字表記に加え、ルーマニア語やハンガリー語などそれ以外の語派に属する言語を見ていきます。

少数言語や方言差は省略しておりますが、今回まででヨーロッパの主な言語は全て網羅できるようにしています。

↑前回の記事はこちら

<コラム:東欧の言語系統>

前回のものと同じものを掲載します。

①インド・ヨーロッパ語族

1.スラヴ語派

a.東スラヴ語群

・ロシア語

・ウクライナ語

b.西スラヴ語群

・チェコ語

・スロバキア語

・ポーランド語

c.南スラヴ語群

・スロベニア語

・セルボ・クロアチア語

・マケドニア語

・ブルガリア語

2.バルト語派

a.東バルト語群

・リトアニア語

・ラトビア語

3.イタリック語派

a.ロマンス諸語

・ルーマニア語

4.ヘレニック語派

・ギリシャ語

5.アルバニア語派

・アルバニア語

②ウラル語族

1.フィン・ウゴル語派

a.ウゴル諸語

・ハンガリー語

b.バルト・フィン諸語

・エストニア語

③テュルク語族

1.テュルク諸語

a.オグズ語群

・トルコ語

1.キリル文字表記のスラヴ諸語

キリル文字は親しみのあるラテン文字とは異なった文字体系で、(このゲームでは読めるのが当たり前みたいな風潮がありますが)誰でも読めるというわけではないと思いますので、いきなり文字の読み方から語彙、文法まで覚えるというのは難しいと思います。

筆者自身、キリル文字は読めますがキリル文字表記の言語で語彙の詳しい差を調べたことがなく、文字と標識やナンバープレートなどからそれなりに絞り込めていたので、今回は敢えて文字の違いに焦点を絞って、キリル文字表記の言語を見ていきたいと思います。

1.ブルガリア語

動画とは順番を変えて説明していますが、これはラテンアルファベットにおいて、特殊な文字をあまり使わない英語を基準にしてさまざまな発音区別符号を考えていたのと同様に、キリル文字においてもなるべく特殊な文字の少ない言語を基準にした方が分かりやすいという理由によります。

ブルガリア語は事実、特殊な文字をあまり使いません。

その中でも特定に役立つ文字を以下にいくつか紹介します。

まず、南スラヴ語群の中では唯一 й と ь を使っています。

ユーロプレートを使っている国々(近年導入したウクライナはストビューに反映されていないため除きます)の中でこれらの二文字を使っているのはブルガリア語のみ、と理解していれば問題ないと思います。

このほかに、ブルガリア語に最も特徴的な文字はЪъです。

この文字自体はロシア語等にも存在していますが、アディゲ語等を除いた主要言語の中でこの文字を頻繁に使っているのはブルガリア語だけです。

ロシア語で見ることはごく稀なので、この文字を見たらブルガリアの可能性が高いといえます。より詳しくはコラムを参照してください。

以下は単語集とキリル文字読めない人向けの主要都市名です。

加えて、文字と共に判断材料にできる簡単なTipsを載せています。

<通り> улица

<ソフィア> София(Sofia)

<プロヴディフ> Пловдив(Plovdiv)

<ヴァルナ> Варна(Varna)

・多くの車がユーロプレートを装着しています

・日本で言う「青看」は青色、町村名が書いてある看板は白色です

・ラテン文字表記はほぼ見ないですが、英語表記がよくあります

<コラム:キリル文字 Ъ について>

ロシア語でこの文字は объект(アブイェークト)のように使われ、前後の子音と母音が別々に発音されることを表す正書法上の記号としての役割を持っています。

そのため、これ自体は音価を持たず、使われる頻度としても一部の単語に限られているため極めて低い文字です。

ウクライナ語ではアポストロフィを用いて表記されます。

一方で、ブルガリア語はスラヴ系言語の中では唯一、この文字を音価を持つ単独の母音として使っている言語として知られています。

たとえば、ブルガリア語でブルガリアを表す България(バルガリーヤ)という単語にも使われているなど、様々な単語の中で通常の母音と同じように用いられている文字です。

単純に可能性が高いというだけでなく、ロシア語ではその記号として役割のために、必ず子音と母音の間に来なければならない制約がある一方、ブルガリア語ではそうした制約がなく、子音と子音の間にも来れるという明確な違いも見出すことができます。

このようにキリル文字の読み方が分かれば、この文字がどのような役割を果たしているかを見極めることで、言語を特定することができます。

ただしキリル文字を用いて表記されるスラヴ系でない言語、たとえばアディゲ語などではこの文字が頻繁に現れるため、一概にブルガリア確定とまでは言えない点は覚えておきましょう。

2.マケドニア語

マケドニア語はブルガリア語に似た言語とも言われますが、正書法はセルビア語により近いものを使っていて、特殊な文字も多くあります。

まず、 й と ь の二文字はマケドニア語では使いません。

これらはスラヴ諸語特有の口蓋化現象に関わってくる文字で、後述の特殊な文字の用法とも深い関係があります。

かなり複雑な綴りと発音の関係に関する決まり事ですので、ゲーム的にはそこまで意識して考える必要はあまりないと思われます。

マケドニア語にはЃѓЅѕЌќという三種類の固有のキリル文字があります。

いずれもキリル文字としてはマケドニア語確定ですが、セルボ・クロアチア語の固有文字と比べると使われる頻度は低めです。

さらに、Јј, Љљ, Њњ, Џџ の四種類も、キリル文字としてはマケドニア語またはセルボ・クロアチア語のどちらかに確定できます。

ブルガリア語とマケドニア語を区別する方法として、有声子音と無声子音が連続して綴られている場合はブルガリア語というものがあります。

どちらも逆行同化によって後ろの子音に合わせて前の子音の発音が有声化または無声化しますが、マケドニア語はこれを表記に反映し、ブルガリア語はこれを反映せずそのまま綴ります。

以下に語彙集とTipsを載せます。

<通り> улица

<スコピエ> Скопjе(Skopje)

<ビトラ> Битола(Bitola)

<オフリド> Охрид(Ohrid)

・ユーロプレート装着車はそこまで多くはありません

・黄色い警戒標識などユーゴスラヴィア系の標識がたまに見られます

・日本の「青看」や町村名が書いてある看板は共に黄色です

・地名の表記にはラテン文字が併記されていることが多いです

3.セルビア語・モンテネグロ語

セルボ・クロアチア語のうちキリル文字表記はセルビア語とモンテネグロ語にしかありません。この二言語は区別するのがほとんど不可能ですので、ここでは同一の言語としてまとめて見ていきます。

セルボ・クロアチア語ではやはり й と ь は使われません。

セルボ・クロアチア語にはЂђとЋћの二種類の固有の文字があります。

これらの文字があればセルボ・クロアチア語のキリル文字表記で確定です。

それぞれラテン文字表記の đ と ć に対応しています。

マケドニア語のところでも述べた通り、Јј, Љљ, Њњ, Џџ の四文字はキリル文字ではセルボ・クロアチア語かマケドニア語のどちらかになります。

それぞれラテン文字表記の j, lj, nj, dž に対応しています。

以下に語彙集とTipsを載せます。

<通り> улица

<モンテネグロ> Црна Гора(Crna Gora)

<ベオグラード> Београд(Beograd)

<ポドゴリツァ> Подгорица(Podgorica)

<ニシュ> Ниш(Niš)

・両国ともほとんどの車がユーロプレートを装着しています

・横断歩道を除いてユーゴスラヴィア系の標識はあまり見られません

・日本における「青看」は黄色いものが多いです

・町村名が書いてある看板は黄色と白の両方があります

・両国ともラテン文字表記の方が一般的です

・セルビアは平原が、モンテネグロは山岳が多いです

4.ロシア語

東スラヴ語に分類され、キリル文字を使う言語の代表格として見なされがちですが、正書法がかなり複雑で、特殊な文字や綴りの規則も多い言語です。

文字はブルガリア語アルファベット+アルファの体系で、й と ь の文字を使う一方で ј や љ など南スラヴ諸語特有の文字は使いません。

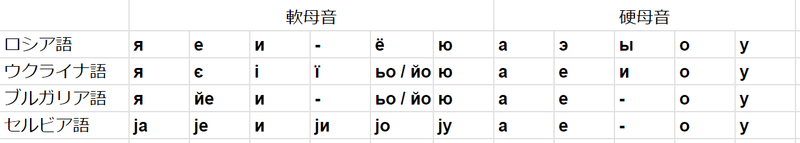

ロシア語の母音は5種類しかありませんが、すべてが硬母音と軟母音の組になっているため、10種類の母音字が存在します。

これがロシア語アルファベットの大きな特徴です。

まず e の文字ですが、ロシア語ではこれが軟母音に当たり、「ィエー」という音を表します。これに対してЭэが「エー」という音を表し、この文字はスラヴ語圏ではロシア語に確定できます。

ウクライナ語にこれを左右反転させた文字があるので注意が必要です。

厳密にはこの二文字は同一の音素を構成しており、e は「エー」の音に加えて直前の子音を軟音化させるため「ィエー」のような音になります。

これはロシア語の正書法の分かりづらい点でもあり、南スラヴ語にはそのような概念がなく発音通りに綴るため、e の文字は単に「エー」の音しか表しません。ウクライナ語との差は後述しますが使う文字が違います。

同様に и も軟母音で「イー」の音を表します。対応する硬母音Ыыは難しいですが「ゥイー」のような音を表し、この文字もロシア語に確定できます。

これも同様に同一の音素ですが、こちらは持つ音自体が異なります。

南スラヴ語でも и の表す音は同じですが、直前の子音を軟音化させる働きは持っておらず、ы の音に対応する文字はありません。

これらとは逆に、о はスラヴ語共通で硬母音にあたり、「オー」の音を表しますが、対応する軟母音「ィヨー」を表すЁёがロシア語確定になります。

а の軟母音 я と у の軟母音 ю はウクライナ語と共通なので、あくまでロシア語確定文字は э, ы, ё の三種類のみと覚えましょう。

5.ウクライナ語

同じく東スラヴ語ですが、特に母音がロシア語と大きく異なります。

南スラヴ語とは違ってロシア語同様硬母音と軟母音の概念があるため、特定の母音には直前の子音を軟音化させる働きがあります。

まずウクライナ語で е はロシア語と違って硬母音「エー」を表します。対応する軟母音「ィエー」は固有の文字Єєによって表されます。

これはウクライナ語確定ですが、ロシア語と非常に紛らしいので覚えて活用する際は混同しないように気を付けましょう。

また、ウクライナ語では軟母音「イー」に対して Іі という文字を使います。

これに対応する硬母音としてИиがありますが、ロシア語の ы と全く一致する音ではなく、ロシア語の и と ы の関係とは異なっているようです。

ウクライナ語には [ ji ] の音に相当する母音 Ї ї もあり、й の文字とも区別されます。これは子音の後に来ることはありません。

要するに、「イー」の音に関しては і と ї がウクライナ語確定となり、硬母音 и はロシア語の軟母音と同形ということになります。

このほか、ウクライナ語には外来語に用いられるҐґという文字があり、マケドニア語の ѓ に似ているもののウクライナ語確定になります。

ウクライナ語では「通り」を вулиця といいます。

ロシア語やその他のスラヴ語ではだいたい улица / ulica になるため、ウクライナ確定となるこの形は是非覚えておきましょう。

なおウクライナですが、東部から南部を中心にロシア語の表記がウクライナ語と並んでごく一般的に見られます。

ウクライナ語があればさすがにほぼウクライナ確定ですが、対してロシア語が分かってもウクライナの可能性が十分にあるため、実はこのゲームにおいてはロシア語の特定を極める恩恵が相対的に少なかったりします。

6.ルシン語

ウクライナ国外で話されているウクライナ語(あるいはそれに近い言語)のことを指し、表記などはほとんどウクライナ語と同じです。

これは移民・難民として国外に出たウクライナ人の言語ではなく、現在のウクライナの領域外に当たる地域で歴史的に暮らしてきたウクライナ語話者の言語というイメージで、スロバキアやポーランドのウクライナ国境付近に加えてセルビアのヴォイヴォディナ自治州でも公用語の一つとされています。

今までで一度しか出会ったことなく、動画作成のためにノヴィ・サドやスロバキア東部のストビューを探し回っても見つけられなかったくらいのレア言語なのであまり気にする必要はないと思います。

7.キリル文字対応表

母音の対応関係を大雑把にまとめるとこのような感じです。

あまりにも大雑把なので以下に注意点を挙げます。

・セルビア語にはモンテネグロ語も含めています。

・マケドニア語は軟子音を除いてセルビア語と同様のはずですが、綴り字の

規則の詳細が分からなかったためこの表からは除外しています。

・軟母音の概念は南スラヴ語にはないので、分かりやすくするために似たよ

うな音を表す表記を並べていますが、性質は軟母音とは異なります。

・いずれも似たような音や対応する文字を縦に並べているため、文字が持つ

役割や表す発音が異なる場合があります。

2.ルーマニア語

東欧の主要言語の中では唯一ロマンス系に分類され、イタリア語やスペイン語に比較的よく似ています。

地理的に他のロマンス語圏とは隔絶されているため、イタリア語などとは文法や綴りの面で大きな違いがありますが、それでも他のスラヴ系言語に比べたら西ヨーロッパの言語に圧倒的によく似ています。

ルーマニア語はロマンス系であることと、語彙や文字で比較的簡単に東欧の他の言語とも他のロマンス諸語とも区別できるので、前置詞や定冠詞などの細かい項目はここでは省略します。

ルーマニア語単語集

<~通り> stradă

<売出し中> de vânzare / de vînzare

<注意> atenție

<学校> școală

<A and B> A și B

・明らかにロマンス系とわかる語彙も多いです

・特殊な文字がだいぶ出てきているのでそこからでも分かります

ルーマニア語の定冠詞

詳しくは説明しませんが、ルーマニア語には西ヨーロッパのロマンス諸語にあるような独立した定冠詞がありません。

定冠詞の役割を果たすパーツは語尾に付けられ、格変化します。

これはルーマニア語のロマンス諸語内での大きな特徴の一つです。

なお、ルーマニア語に la という単語がありますが、これは前置詞です。

ルーマニア語の文字

ルーマニア語ではフランス語やポルトガル語同様、â と î の二種類のサーカムフレックス付き母音が使われます。

東ヨーロッパの中でルーマニア語を見分ける際に便利です。

Ăăの文字は基本的にはルーマニア語確定になります。

この曲線形のハーチェクはブレーヴェなどと呼ばれ、キリル文字の й についているものと同じものです。形は紛らわしいですが使われている言語が限られているので必ず覚えたい発音区別符号の一つです。

加えて、もともとはセディーユだったものが変形してコンマの形になった符号がルーマニア語では使われています。

ȘșȚțのどちらもルーマニア語確定ですが、ģķļņの四文字はラトビア語確定にありルーマニア語では使われていないので注意しましょう。

このコンマはフォントや印刷の都合でセディーユになることがあり、トルコ語のŞşと形が同じになる可能性がある点も留意しておきましょう。

<コラム:アルーマニア語>

ルーマニア語によく似た言語としてアルーマニア語というものがあります。

北マケドニアでは公式言語のひとつになっているほか、アルバニアやギリシャなどバルカン半島南部を中心に話者のコミュニティがあります。

ルーマニア語によく似た文字体系を使っていて、このほかにポルトガル語のÃãが頻繁に使用されたり、表記方法によっては Ľľ や Ńń のように他のスラヴ系言語と同じ文字が使用される可能性がある厄介な言語です。

とはいえ公式言語になっている地域はごく一部であり、この記事で紹介している他の少数言語と比べてもアルーマニア語は非常に可視化されづらい言語であると言えるでしょう。

3.ハンガリー語

ハンガリー語はエストニア語やフィンランド語と同じウラル語族に分類される言語で、印欧語族に分類されるスラヴ系言語やロマンス系言語とは全く異なった系統に属します。

周辺国の言語と全く違うだけでなく、ウラル語族の中でもエストニア語とは異なるウゴル諸語に分類されるため、見た目はかなり異質です。

母音調和はフィンランド語同様ハンガリー語にも強く見られます。

このようにハンガリー語は綴りや語彙の特異性で簡単に見分けられますが、それ以上に使っている文字が特徴的なので、まずはそこを中心に覚えていくといいでしょう。

なお、ハンガリー語はセルビアのヴォイヴォディナ自治州を始め、ルーマニアのトランシルヴァニア地方東部カルパティア山脈沿い、スロバキアの国境地帯など周辺国に広く話者が分布し、第二言語として看板に表記されることも珍しくないため注意が必要です

ハンガリー語単語集

<~通り> utca

<売出し中> eladó

<貸出し中> kiadó

<バス> busz

<学校> iskola

<~を除く> kivéve

・ハンガリー語は単なる s の発音を sz と綴ります

・地名を中心にかなり長い単語が散見されます

ハンガリー語の文字

まずハンガリー語は文字がというよりも見た目の全体的な印象がかなり異質です。見慣れれば印欧語族との差は簡単にわかるようになりますが、逆に最初のうちはトルコ語との区別が難しいかと思います。

まず、基本的なところでは y の使用頻度が高いです。

スラヴ系言語でも y 自体は普通に使うのであまり参考にならないかもしれませんが、ハンガリー語では特に多い気がします。

特殊な文字では、ダブルアキュートと呼ばれる符号がついたŐőŰűがいずれも即ハンガリー語確定にできますのでこれは是非覚えましょう。

また、ハンガリー語は東欧では珍しいウムラウトを使う言語のひとつです。

使われるのは ö と ü の二種類で、ゲルマン語やバルト・フィン諸語とは ä を使わない点で差別化されます。

一方でトルコ語では後述の通り同じ二種類のウムラウトが使われるため、一見すると似ている言語に見えることがあります。

加えて、ハンガリー語ではハーチェクこそ使わないものの、母音に対してアクセント符号をかなり頻繁に使います。

チェコ語・スロバキア語やアイスランド語、西欧のロマンス諸語と共通する特徴ですが見た目があまりにも違うので迷うことは少ないと思います。

以上のことから、ウムラウトとアクセントの併用はハンガリー語の可能性が高いという法則が成り立ちます。二種類の文字種の組み合わせで言語が特定できるパターンはこれまでにもいくつか登場していますので、それらを改めて整理しながら、頭に入れていきましょう。

ただし、アイスランド語の ö およびスロバキア語の ä やロマンス諸語におけるトレマなど例外がいくつかあります。

アイスランドや西欧諸国とは景色から言語系統まで全く違いますし、スロバキア語の ä は使用頻度も少ないうえにそもそもハンガリー語では使っていない文字なので、冷静になれば間違えることはないと思います。

<コラム:長母音の表し方>

ハンガリー語には長母音をアキュートアクセントによって表す決まりがあります。ダブルアキュートという特異な符号が使われている背景には、ウムラウト付きの母音にさらにアキュートを付す必要がある、というハンガリー語特有の事情が隠されています。

この長母音の表し方は使われる母音字の言語差とも密接に関係していて、覚える際の一助となるためここで東欧を中心に簡易的に例示します。

①重ね母音 ex.) straat

オランダ語・フィンランド語・エストニア語

②アキュートアクセント ex.) pékség

チェコ語・スロバキア語・ハンガリー語

③マクロン ex.) Ōsaka

ラトビア語・リトアニア語

④オゴネク ex.) Lietuvių

リトアニア語

⑤区別しない ex.) pula

セルボ・クロアチア語・スロベニア語・トルコ語

⑥長母音がない

ポーランド語

長母音に限らず、文字や綴りごとの対応関係を比較しながら覚えていくのは東ヨーロッパではかなり有効な手段だと思います。

4.エストニア語

ウラル語族の中でもフィンランド語に近い言語です。

フィンランド語と似たような方法で周辺の諸言語との区別は簡単にできますが、フィンランド語との区別を中心に覚えるといいでしょう。

エストニア語単語集

<通り> tänav

<バス> buss

・あまりよく見る語彙というものはありません

・覚えるならフィンランド語との違いを覚えましょう

エストニア語の文字

フィンランド語と同様、エストニア語には長母音を同じ母音を二つ重ねることで表記するという特徴があります。

一部のゲルマン語を除けばバルト・フィン諸語に特徴的な綴りなので、そのような綴りがあれば簡単に絞り込むことができます。

それ以外にも印欧語族とは明らかに異質という全体的な点からもある程度判断ができますが、フィンランド語との区別はかなり感覚的なものか、警戒標識などほかの情報に頼ることの方が多いです。

フィンランド語との差別化点としては、母音調和が弱いこと、語彙などにドイツ語の影響を受けていることがなどが挙げられます。

また、エストニア語にはいくつか特徴的な文字があります。

エストニア語では、ドイツ語と同様に äöü 三種類のウムラウト付き文字が使われます。三種類とも使っているというのがミソで、これは主要言語の中ではドイツ語のほかにはエストニア語にしかない特徴です。

ü でスウェーデン語やフィンランド語と、ä でハンガリー語やトルコ語とそれぞれ区別できますが、基本的にはフィンランド語との区別に使える ü の方が大事です。

また、Õõはエストニア語かポルトガル語のどちらかに確定です。

5.トルコ語

トルコ語は再び語族が変わってテュルク語族に属します。

これらの言語の分類には諸説あり、モンゴル語などと共にアルタイ語族とする説などもあります。

かつては共通して母音調和を持つウラル語族と合わせてウラル・アルタイ語族という分類がありましたが、これは現在ではほぼ否定されています。

フィンランド語やハンガリー語とはこれまた全く異なった言語であるという点をまずは押さえておきましょう。

なお、母音調和については北欧編でトルコ語を例に説明しています。

以下のリンクから参照してみてください。

トルコ語単語集

<通り> sokak など

<売出し中> satılık

<止まれ> dur

<注意> dikkat

<学校> okul

<町> şehir

<中心> merkez

<自治体> belediye

・電柱に dikkat の注意書きがよく貼ってあります

・ziraat のような重ね母音も稀に見られます

<コラム:トルコの地名>

せっかく筆者はトルコ語の知見が少々あるので、細かい場所の特定に役立つ追加の語彙集やTipsをまとめてみます。

まず、トルコのゴミ箱には高確率で地区名が書いてあります。

Belediyesi という単語の前に書かれているものは地名のことが多いです。

ただし、Büyükşehir Belediyesi は「大都市圏」の意味で、全国の大都市に共通する表現です。看板などでは Büyükşehir の前に都市名が書いてあることがあります。

トルコでは、地方自治体の窓口か旅行案内所か何かわかりませんが、大々的に地方の都市名が書かれた店がイスタンブルなどにあります。

逆にイスタンブルの名を冠した店が平然と田舎にあったりもします。

トルコの県名と中心都市名はだいたい同じなので、地域を精査していく上ではその辺で見かけた大きな都市名で満足せず、しっかりゴミ箱漁りをするのが大切ですが、日本同様地図上から探すのはかなり大変です。

通りの名前はほとんどが sokak ですが、大通りには bulvar や cadde という表現が当てられることがあります。

「街区」などと訳される mahalle も並行してよく使われます。

以下は語彙集です。

これらの名詞は複合語を作る際は接尾辞 -i がつくため、多少形が変わっていても語幹部分が同じであれば同一の単語として見なしましょう。

・街中の施設

<モスク> cami

<空港> havalimanı

<病院> hastane

<駅> istasyon

<宮殿> saray

<橋> köprü

・よく地名に使われている単語

<村> köy

<岬> burun

<山> dağ

<丘> tepe

<海> deniz

<羊> koyun

<りんご> elma

<オリーブ> zeytin

・固有名詞

<黒海> Karadeniz

<地中海> Akdeniz

<ギリシャ> Yunanistan

トルコ語の文字

トルコ語は文字でほぼ特定できます。

特にハンガリー語と雰囲気だけは似ているので、それぞれに固有の文字を覚えて見分けられるようにするといいでしょう。

ĞğとŞşはいずれもよく使われており、トルコ語確定です。

後者はルーマニア語のȘșと場合によっては見分けがつかない(コンマのように書かれることがある)ので気を付けましょう。

Ççは東欧ではトルコ語かアルバニア語のどちらかになります。

ロマンス諸語でも広く使われていますが、いずれにしても言語系統が全く異なっているので、慣れれば問題なく区別できるようになります。

ウムラウトについてはハンガリー語同様 öü の二種類が使われますが、ダブルアキュートになることはありません。

同様にアキュートアクセントもトルコ語では使われません。

トルコ語は他にも I の文字が極めて特徴的です。

トルコ語には二種類の I があり、それぞれ「イ」と発音する İi と「ウ」と発音する Iı に区別されます。

このために、トルコ語では大文字の I の上にさらにドットがついていたり、逆に小文字の i の上からドットが消えていたりします。

表記揺れではなくトルコ語に特有の文字ですので、是非覚えましょう。

非常によく出てくる母音で、なおかつトルコ語にほぼ確定できる書き方なので、ここまで使えるとトルコ語はほぼ100%わかるようになります。

6.キルギス語

キルギス語はトルコ語に比較的近く、テュルク語族あるいはテュルク諸語の仲間に分類されます。

語彙や文法も似ていますが、トルコ語はラテン文字表記しか使わないのに対しキルギス語はキリル文字を使います。

キルギスは基本メタで特定する国なので言語を覚える必要はありません。

万が一メタを見逃した際にも立ち戻れるよう、ө のような特徴的な文字を覚えておくといいでしょう。

7.モンゴル語

モンゴル語はトルコ語と同様アルタイ語族に分類されることもありますが、系統としては違って独自の言語です。

キリル文字表記しか基本的には使いません。

やはりメタで特定する国で、キルギス同様 ө を使っているのでこの文字を見たらメタを見逃していると思えるようにしておけば十分でしょう。

8.アルバニア語

アルバニア語はハンガリー語やトルコ語と違って印欧語族ではありますが、ロマンス系にもスラヴ系にもゲルマン系にも入らない独自系統の言語で、一般的にはバルカン半島でスラヴ系の流入前から話されてきた言語から発展してきた言語と信じられています。

長年スラヴ系の言語を話す人々と交流してきたことでスラヴ諸語の影響を受けている面もありながら、容易に区別できる独自の特徴を保っています。

元々ヨーロッパで話されていた言語である共通点からか、スラヴ諸語よりもむしろロマンス諸語に似ていると感じられることもあります。

実はルーマニア語と間違えやすいので注意しましょう。

なお、アルバニア語はアルバニアのほかにも北マケドニア西部、コソヴォなど周辺国に話者がおり、特に北マケドニアではマケドニア語を差し置いて使われている地域があるため注意が必要になります。

コソヴォにカバレッジは少なく係争地域のため国当てでは絶対出ない場所ではありますが、コソヴォのアルバニア語とアルバニアのアルバニア語には比較的大きな方言差があるようです。

アルバニア語単語集

<通り> rruga

<洗車> lavazh

・比較的特定が容易なため語彙の重要性は低めです

・lavazh はなぜかめちゃくちゃ見るので必修単語です

アルバニア語の文字

アルバニア語にはいくつか周辺のスラヴ諸語には見られない綴り字があります。伴って使用される文字もスラヴ系とは一線を画します。

トルコ語同様Ççの文字を使いますが、ハーチェクやそのほか特殊な子音字は使いません。代わりに zh や xh など特殊な二重子音が使われています。

q や x が多く、j の使い方もスラヴ諸語とは異なっています。

ルーマニア語ともこの辺りで区別できるでしょう。

母音字については、曖昧母音を示す Ëë が非常に特徴的です。

他のウムラウトは使っておらず、逆に ë を頻繁に使っているのはアルバニア語のほかにはルクセンブルク語しかありません。

9.ギリシャ語

アルバニア語と同様の理由で印欧語族ながら語派はアルバニア語とも異なった独自のものに属します。

ギリシャ文字があまりにも特徴的なので覚えるべきことは特にありません。

ギリシャ文字とキリル文字の区別が不安な場合はそれぞれに固有な文字がありますのでそれを中心に覚えるといいでしょう。

通りは ΟΔΟΣ と書かれます。

覚えていなくてもデルタとシグマで特定できますね。

東ヨーロッパまとめ

2回にわたってかなりの分量になったので、ここで簡単に整理します。

<キリル文字>

・ロシア語 ё э ы

・ウクライナ語 i ї є

・ブルガリア語 ъ

・マケドニア語 ѓ s ќ j љ њ

・セルビア語 ђ ћ j љ њ

<ラテン文字>

・ハーチェクのみ スロベニア語・クロアチア語

・ハーチェク+アキュート チェコ語・スロバキア語

・ハーチェクなし+アキュート ポーランド語

・ハーチェク+オゴネク リトアニア語

・ハーチェク+マクロン ラトビア語

・ウムラウト+アキュート ハンガリー語

・ウムラウト+セディーユ トルコ語

言葉に気を付けてやっていれば嫌でも覚えるんで心配はいりません。

面倒でも発音区別符号の名前や綴りの規則を覚えるのが近道かも?

ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。

東ヨーロッパはやはり大変です。覚えるポイントがわかってもらえたらいいのですが、分かりやすさに寄り過ぎて言語学界隈からツッコミを受けることのないように書くのが大変でした。

とはいえ、あくまでゲームの攻略情報として言語の特徴を説明していますので、言語学的には厳密でない表現を敢えて使っている箇所もあります。

明らかな事実誤認やミスリードはご指摘をいただき次第修正しますが、厳密な言語学の記事でははなくゲーム用に噛み砕かれた記事として読んでいただければと思います。

最後に、当ブログではYouTubeと連動したGeoGuessrの解説記事のほかに、解説担当のcatmanが個人的に公開している文学作品も掲載しています。

興味を持たれた方いましたら、そちらも見ていただければ幸甚です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?