カジュアルワインゼミ体験講座 お試しnoteバージョン

こちらは対面で行っているカジュアルワインゼミの体験講座「90分でワインの基礎を覚えてもっとワインが楽しくなる講座」の内容を簡素化し、テイスティングを省いたnote用の特別バージョンです。

簡素化してますがカルチャースクール等の体験講座よりだいぶ詳しい内容となっておりますので、皆さんがワインを理解し、楽しむきっかけになれば幸いと思い無料版にて公開いたします。

■ワインのプロフィール

皆さんもご存じのとおり、ワインの原料はブドウです。

日本には柿ワインやキウイワインがありますが、厳密にはブドウを原料とする物だけワインと呼びます。(リンゴだとシードルとなります)そのブドウですがワインの原料となるのは主にワイン用のブドウ、皆さんがワインのラベルで見かけるシャルドネ(Chardonnay)やカベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)などがそれにあたります。

実は巨峰やシャイン・マスカットなどの食用ブドウは、日本以外のワイン生産国ではほぼワイン原料としては認められていません。

それは食用ブドウの特徴である瑞々しさは、言い方を変えれば水分が多いわけで、ワインにすると味わいが薄まってしまうからです。

ちなみに何故、日本では認められているかというと、日本のワインの歴史が食用ブドウの残り(余剰ブドウ)から始まっている事と、梅雨のある日本の気候への対策が影響しています。

では、ワイン用ブドウの特徴は何かと言えば、実が小さい、皮が厚い、種がある、言い換えれば食べるところが少ないんです。なので古いワインの文献には「ワイン用ブドウは美味しくない!」なんて書いてある物もありますが、美味しくないのではなく「実が小さくて食べた気にならない!」ぐらいに思ってください。

では何故そのような特徴を持ったブドウがワイン用に向くのか、それは皮や種の成分がワインにとって重要な要素であり、実が小さい為水分が少ないこともワインの味わいにとってプラスになるからと考えられます。

■ブドウからワインへ

ワインはブドウから造られますが、アルコール発酵が起こらなければワインにならずジュースのままです。アルコール発酵とはブドウの果汁の糖分が酵母という微生物の働きによりアルコールに変わる化学変化です。

皆さんがよく気にされる甘口や辛口というワインのタイプ、甘口と聞くと、どこかから砂糖を持ってきて甘くしてると思われがちですが、実は甘口は砂糖を使って甘くするのではなく、元々もあった糖分がたくさん残っているから甘口になるんです。これを専門用語でいうと残糖が多いという状態になります。

つまり元々のブドウの糖分が100だったとしてすべてアルコールにしてしまえばアルコール100+糖分0になります、これが辛口でありアルコール95+糖分5でも同じように辛口です。逆に人為的に酵母を取り去り、アルコール発酵を止めて、アルコール70+糖分30のような残糖の多い状態が甘口となります。

日本で生活しているうえでは、スーパーのプライスカードでもレストランのワインリストでも、甘口や辛口は記載されていることが多いので一目瞭然かもしれませんが、仕事や旅行で海外に行かれた際にたまたま東欧の長い歴史のあるワイン生産地を訪れ、お土産に買っていこうとしても、英語でもまして日本語でもないリストでは甘口だか辛口だかも不明、その時はアルコール度数を見てください。

アルコールが12%以上であれば辛口の可能性が高く、10%以下であれば甘口の可能性が高いです。要は12%までアルコールが上がっていれば残糖は少なく、10%以下であれば残糖が多いという判断が出来るからです、ちなみに酒精強化(ポート他)や極甘口(ソーテルヌ他)はこれは当てはまらないのでご注意を。ラベルにアルコール表記をするのは法律で定められていますし、数字は万国共通なのでご安心ください。

■ブドウとワインの関係

では今度はブドウとワインの関係を改めて考えてみましょう。

ワインの原料となるブドウには大別して白ブドウと黒ブドウがあります。

白ブドウは主に皮が緑だったり、黄緑だったり、黄色だったり、中には少し赤みを帯びたものもありますが、分類上白ブドウと呼びます。

黒ブドウは主に皮が黒だったり、紫だったり、濃紺だったり、濃い色合いの皮を持ったブドウ、こちらを分類上黒ブドウと呼びます。

ワインには白ワイン、ロゼワイン、赤ワインがあります。最近ではオレンジワインと呼ばれるものも聞かれますが、こちらは若干の赤みを帯びた白ブドウを原料に皮の色が出るような方法を用いて造られたもので、白ワインの一種と考えて貰えればと思います。

ではどのブドウからどのワインが出来るかということを見ていきましょう。白ブドウからは白ワインが造られます、白ブドウからはロゼワインや赤ワインは造れません、何故なら元々大量の赤い色素を持ったブドウではないのでロゼワインや赤ワインにはならないという事です。

黒ブドウからは赤ワイン、ロゼワインが造られます。いずれも皮からの赤い色素によって色がつき、その度合いをコントロールすることにより赤ワインやロゼワインになると考えて頂ければと思います。

とはいえこれで終わりではありません。実は黒ブドウから白ワインも造れます。そんな珍しいもの飲んだことが無いと思われるかもしれませんが、これを見ていられる方の大半は飲まれたことがあると思います。

何故ならフランスのシャンパーニュは主に使われるブドウのうち、2種類はピノ・ノワール、ピノ・ムニエという黒ブドウが用いられます。

では想像してみてください、左手にマスカット、右手に巨峰があるとします、当然皮の色が違います、では皮をむいてみてください、出てくる果肉の色は違う色ですか?どちらも黄緑色の果肉ではないですか?

つまり、黒ブドウでも皮の色が出ないように軽く絞れば得られる果汁は白ワインと同じなので、結果的に白ワインが造れるとお考え下さい。

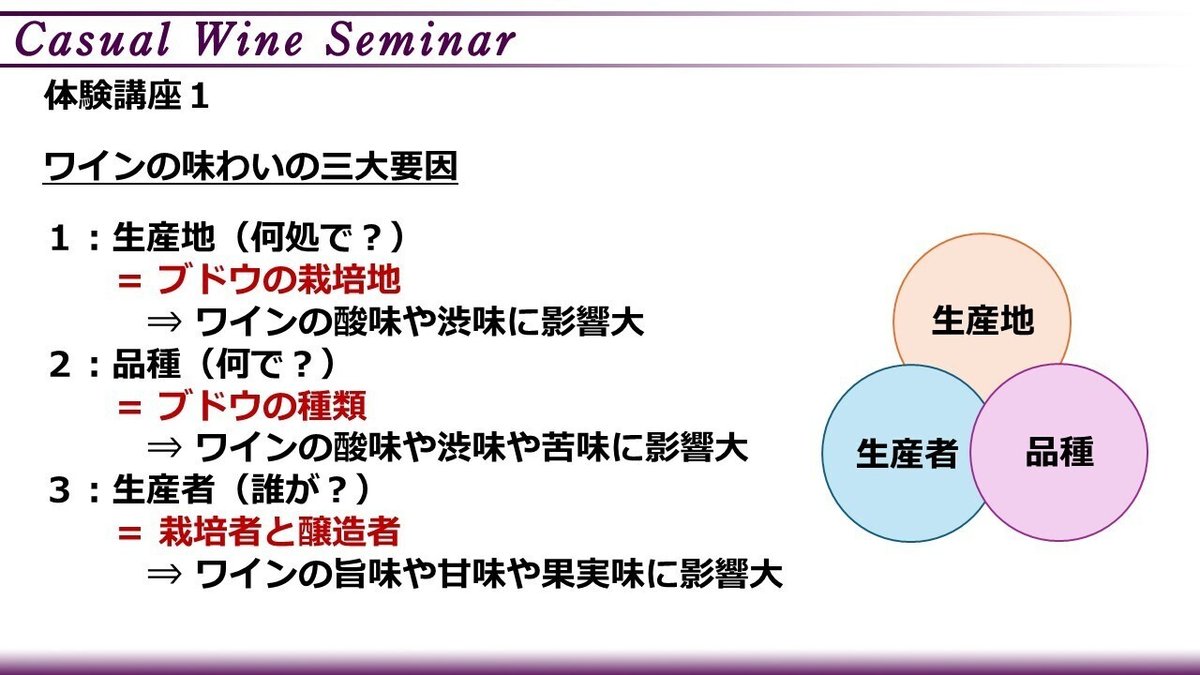

■ワインの味わいの三大要因

それでは最後、ワインの味わいについて。

ワインの味わいは様々な大なり小なりの要因によって形作られるのですが、すべてを同じ次元で考えるのは無理があります。要は影響の大きい物と影響の小さい物があり、それを同じ次元で語るのはナンセンス、大事なのはワインの味わいに影響を与える三大要因は生産地、品種、生産者ということです。

まず生産地ですが、これはブドウの栽培地であってワインの醸造地ではありません。乱暴な言い方をすれば醸造をする場所はどこでも良いんです。ただ、ブドウは収穫すればすぐに酸化が始まるので、畑と醸造所は近い方が良い、なので多くのワイン生産地は敷地内や近隣に醸造所があることを尊ぶのです。ブドウは収穫までのあいだ、栽培地の気温や湿度他の影響を受けます、これが最終的にワインの酸味や渋味に大きな影響を与えると考えます。

次に品種、要はブドウの種類です。世界には10000種のブドウがあると言われていますが当然のことながらそれぞれに特徴があります。ワイン用のブドウでも酸味の強い物、弱い物、皮の色が濃い物、淡い物などがあり、それがワインの味わいに反映され、酸味や渋味や苦味に大きな影響を与えます。

最後に生産者ですが、よく「ワインは自然が造る」的に言われるので人の出る幕は無いと思われがちですがそれは大きな間違い。だってどのブドウを植えるか、どう育てるか、いつ収穫するか、辛口にするか甘口にするか、どういうワインに仕上げるかは全部人が決めている事です、要はブドウを育てる人=栽培者、ワインに仕上げる人=醸造者が与える影響もとても大きい訳です。とかくテロワール(=生産地の条件が与える個性)を声高に言う方が多いですが、同じ食材を使ってもシェフが違えば違う料理になるのと同じように、同じ畑から採れたブドウでも醸造者によって異なるワインに仕上がるという事、生産者は旨味や果実味、甘味に大きな影響を与えます。

いかがでしょう、さらに細かく知りたい方、学びたいという方は有料版を準備中ですので、そちらの初級講座をお待ちいただければと思います。

それでは皆さんの素晴らしいワインライフを祈念して。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?