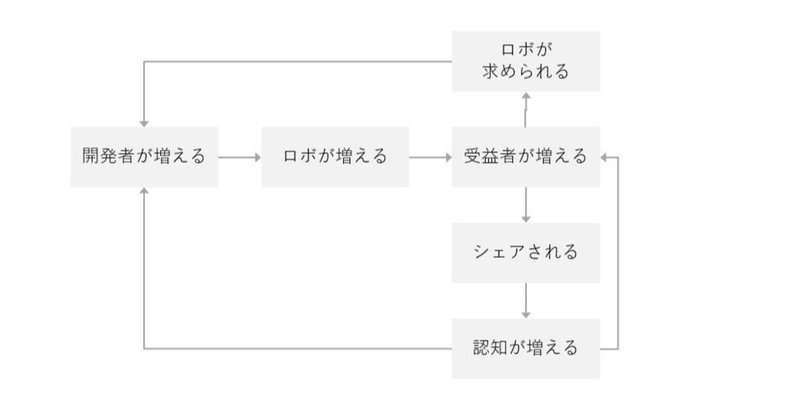

RPA開発における好循環

RPA導入を決めた多くの経営者が期待していることって何でしょうか。

殆どの企業においては最終的にはコスト削減だと思います。それも狙うは人件費。しかし、それを実現するのはかなり難しいと言えます。

その理由を表したのがテーマにあるスライドです。

成功している企業はこの循環がうまくいっています。逆に伸び悩んでいる企業ではどこかがボトルネックになっていると思います。最も多いケースは開発者が増えないからロボが増えない…といった感じではないでしょうか。

卵が先かニワトリが先か

先に停滞するケースでは開発者が増えない→ロボが増えない…と書きました。では開発者とロボではどちらを先に増やすべきなのでしょうか。

私の答えは先にロボを増やす→受益者を増やす…という流れです。因みにロボの開発は外部のパートナーに協力を仰ぎます。

そうなるとコスト削減を目標に掲げて取り組んでいるのに、パートナー企業で開発したらコストが発生するじゃないかと思う方がいると思います。

はい、コストはかかります。しかし、マクロやその他のプログラミングの経験者ならともかく、そういったバックグラウンドのない人をロボ開発者にしようとしたら教育コストが発生します。そして長期の育成期間が。

スタートダッシュが大事

そして比較的新しいツールは盛り上がっているうちにスライドの右側、つまり効果を出してしまう必要があります。鉄は熱いうちに打てということです。そのためにRPAの開発実績のあるパートナー企業に早期に効果の大きな業務を自動化してもらって全社的にアピールすべきでしょう。

良いスタートダッシュが切れたらRPA導入とそれに付帯するコストと得られる効果がバランスします。つまり損益分岐点に達します。

先ず目指すべきはそこです。

開発者育成はいつか

最後に開発者が増える(増やす)のはいつかという話です。

個人的にはユーザ企業でRPAを開発する必要はないのではないかとも思っているのですがそれについては別のnoteで。

答えは損益分岐点に達してからでよいと思います。在籍社員を開発者にする場合は、誰かがその方の業務を引き継がなければなりません。場合によってはそのために新たに雇用する必要があります。つまり新たな人件費が発生することになります。そういった理由から先ずはパートナー企業にRPA開発を手伝ってもらって、損益分岐点に達してから新たな人件費に対して経営からの理解を得るという流れです。

最後に

RPAの導入及び活用に取り組んでいる方々の助けになれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?