バリ島への想いがつないだ奇跡の旅

エピローグ

私がまだ20代だった頃の話。時折くる母方の叔母からのメールはいつも明るく、英語まじりだったり、イタリア語まじりだったりした。叔母は服飾デザイナーで色々な所に生地の買い付けに行ったりしていたからか、インターナショナルで外国人のお友達も多く、いつも自由でフレンドリーだった。

そんなある時、少し思い悩んだ依頼のメールがあった。

「前に亡くなったばぁばちゃん(私の祖母)との写真、私と一緒に写ってた1枚が戻ってきてない。最近あの写真が必要だと思うようになったので、返して欲しい。」

2年前に亡くなった祖母の写真を家族から集めて、写真屋さんに持って行ってデジタル化してもらったのだが、小さい写真もあったため、依頼しに行った時に写真屋さんがうっかりパラパラと数枚落としてしまったのを思い出した。あの時だ!!

すぐに写真屋さんに連絡をして探してもらったが、所有者不明のポジ写真は見つからなかった。

あの時の後悔

その後、叔母が末期癌であることを知った。暫くは治療に通っていたが、やがて入院することになり、遠隔地に住んでいた叔母を母と姉がお世話をしてくれていた。もう長くないと、ある日母から聞いた。叔母の親子の大事な写真を失くしてしまった私は、ひどく後悔した。

なぜあの時、店員さんが写真を落としてしまったあの瞬間に、全部揃っているか1枚ずつ確認しなかったのか…

私が祖母の三回忌で実家に帰省する前日、叔母は実家から車で1時間のところにあるホスピスに入所した。地元の空港に着いた私は、そのまま姉の運転で叔母のもとへ向かった。最大量のモルヒネで喋ることもままならず、息をするのも精一杯で、小さくなった叔母に「写真ごめんね…小さい頃から色んなところ連れてってくれてありがとうね。」恐らく最後になるであろうお詫びとお礼と伝えた。

姉と私が病室にいる間に、看病していた母が一度家に帰るといって病室を出たところで叔母は急変し、私は急いで母を呼び戻した。そのまま、叔母は母に見守られながら旅立った。あの時の母の涙と「よぅがんばったなぁ」といいながら叔母の身体を撫でる姿は、17年経った今でも昨日のことのように覚えている。

いかにも日本っぽいお葬式が似合わなかった叔母を、私たちはたくさんの紫や白やピンクの洋花と、叔母が残していたバリ音楽と、叔母の友人が届けてくれた香水の香りと、お経で見送った。叔母らしい素敵なお葬式だった。

叔母から母への最後のお願い

生前、叔母は母へ遺言を残していたことを後から聞いた。

「病気が治ったら、バリに住もうと思ってる。ママちゃん(私の母のこと)も一緒にいこ。」「そうやね、一緒に行こうね。」

移住が無理だと悟った叔母は、最後に母へこんなお願いをした。

「私が死んだら、バリ島の海に散骨して欲しい。お世話になったタクシーの運転手さんがいて、その人が連れていってくれたビーチ。場所は運転手さんが知ってる。マンションに写真が残ってる。」と。

しかし叔母が言っていた情報がマンションのどこにあるかも分からない。

「その遺言、叶えてあげよう。私が一緒にバリ行って探すから。」

最期までお世話ができず、しかも大切な写真を戻してあげられなかった後悔でいっぱいだった私の、唯一できることだと思った。

不思議な力

後日、母と姉がマンションの片付けをするために叔母のマンションへ行くことに。大事な物だけを選別して持ち帰る際に、バリの手がかりも探すことになった。でも思っていた情報はなかなか見つからない…。その日のうちに片づけを終わらせる必要があり、タイムリミットが来た姉は、とりあえず急いでその辺の物をかき集めて1枚の封筒に入れて持ち帰ったそうだ。

家に帰り封筒の中を見ると、バリ島のホテルの領収書、タクシー会社の名刺、何かのレシート、見知らぬバリ人の写真、叔母の手書きのメモが含まれていた。

あった…

姉は適当にその辺のものをかき集めてきただけだという。

「たぶん、私は必要な情報を集めさせられてたんだと思うわ…」

少しスピリチュアルな感性を持ち合わせる姉は静かにそう言った。

私もそうだと思った。そこには必要な情報が全部そろっていた。

バリへの連絡

「その情報、すぐに全部貸して。私が現地に問合せて探してみる。」

私は直ぐにホテルの領収書からホテル名を検索し、英語で事情を説明した長いメールを送った。

バリに移住したいと言っていた叔母のこと、そちらのホテルに泊まったであろうこと、現地でタクシー運転手さんにお世話になったこと、叔母の最期の願いを叶えるためにバリの海で散骨したいこと、タクシー会社の名刺があるので運転手さんを探すのを手伝ってほしいこと。

でも、数週間待っても返信が無かった。

あきらめて直接現地のホテルに行って問合せようと思っていたある日、仕事から帰って夜中にメールチェックをしていると、バリのホテルスタッフからの返信メールが届いているのを見つけた。

「お客様のお名前を宿泊者名簿で探しましたが、残念ながら記録がありませんでした。でも、何とか叔母様の遺言を叶えるためにお手伝いをしたいので、今持っているタクシー運転手の名刺を送ってください。」

確かその時には既に母と私の分のバリ行航空券を購入していたと思う。

すぐに全ての情報をスキャンしてメールで送り、それから出発までの間できる限り現地ホテルスタッフと情報交換や進捗確認のメールやり取りを繰り返した。

しかし、日本出発前日になってもタクシー運転手は見つからない。

私たちは、とりあえずバリに着いたらホテルを訪問する約束だけをし、日本を発った。

バリ島の現地ホテル

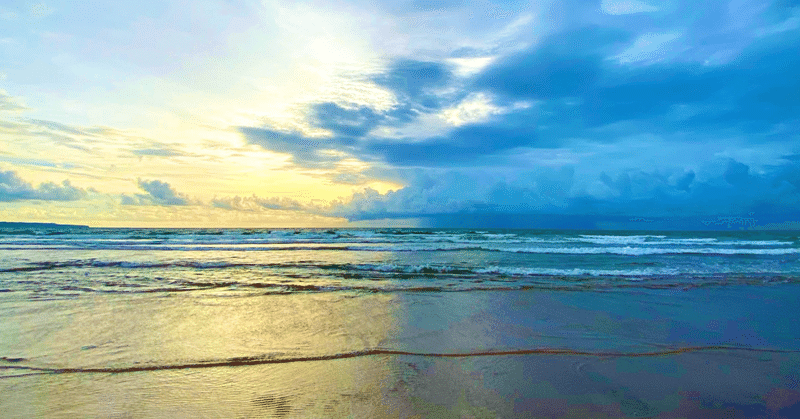

フライト中、母は小さな骨壺を大事に抱えて、「もうちょっとでバリ着くよ。待たせたね。」と、時折バリの青い海を眺めながら、四十九日を過ぎてもどうしても納骨して手放すことの出来なかった叔母のお骨に、語りかけていた。

バリに着いた翌日、私たちは現地で情報を探してくれていたスタッフのいるホテルへと向かった。やっと会えた!もう何度もメールのやり取りをしていたスヤサさんの協力に、心から感謝を伝えた。

スヤサさんは流暢な英語で、メールを受け取ってからのことを詳しく話してくれた。宿泊担当では無いので当初はメールのことを知らなかったものの、宿泊名簿にも無い人に関する問合せについて、同僚からどうしてよいものかと相談されたのだそうだ。そして、見知らぬ日本人からの無理なお願いのために動いてくださっていた。そして私たちが日本を発って2日間の間に、限られた手がかりをもとに、当時のタクシー運転手を見つけてくれていた!

「明日、14時にホテルに迎えに行ってもらうよう頼んでおきました。」

安堵した私たちを、スヤサさんはプールサイドにあるカフェに案内してくれた。ホテルのレシートから、どうやら叔母はそこでお茶をしたらしかった。

私たちはフレッシュジュースを飲みながら、叔母の人柄やバリへの想い、最期の願い、日本のお葬式や納骨の文化、骨壺の説明、今回の旅に至るまでの長い長い話を分かち合った。

バリの散骨の方法について何も知らない私たちに、スヤサさんは丁寧に教えてくれた。バリではココナッツの殻に入れて海か川に散骨をするという。

「そのココナッツ、どこで手に入るかなぁ…」と尋ねると、彼は少し考えて近くにいたポーターに指示して、ポーターがビーチサイドのココナッツの木に登り、ココナッツを取り始めた。なかなか取れない様子を見てキッチンスタッフに何かを伝えると、スタッフがナイフを持ってきてくれた。ナイフを手にしたスヤサさんは膝まくりをして自らココナッツの木に登り、黄色い実を2つ切り落してくれた。そしてカフェのキッチンスタッフに何やら説明をし始めた。

暫くすると、上部3分の1ほどを切って中をくり抜いたココナッツをテーブルに持ってきてくださり、骨壺のサイズを確認しながら、ちょうど入るサイズに仕上げてくれた。たぶん現地では生のココナッツではなく、乾燥した専用のものを使うんだろうなと思ったけれども、私たちには充分過ぎるおもてなしだった。

この人たちは、何という素敵な心の持ち主なんだろう…

私たちは感謝の言葉を何度も伝えながらただただ感動していた。

散骨の日

今日は叔母の旅立ちの日だ。

昼食はきっと叔母も食べたであろうバリの魚介グリルやナシゴレンを楽しんだ。母は、どの料理も少しずつティッシュにくるみ、骨壺に収めた。3人で食べる最後の食事だ。

昼食を終えて準備をした私たちは、ホテルにお迎えに来てくれたタクシー運転手、ケトゥットさんとついに出会えた。既にスヤサさんがある程度説明をしてくれていたようで、彼は丁寧にドアを開け閉めしてくれ、すぐに車は出発した。叔母を連れて行ってくれた海へ私たちを連れて行ってくれるらしい。

バリは観光の島。仕事をするために、英語を習ったり、日本語を習ったりする。彼は英語が少し話せたので、私たちは溢れる気持ちを抑えながら、少しずつ簡単な英語でゆっくりと話をした。

道中、私と母は叔母のバリでの思い出の話をしながらドライブした。叔母がバリを訪れたのは1回きり、しかも何年も前だ。それでもケトゥットさんは叔母のことをよく覚えてくれていた。「Ms. Nakamuraはすごくフレンドリーでたくさん話をしてくれました。」と。「叔母は去年癌で亡くりました。それで最期の願いが、バリに行ってケトゥットさんを見つけて欲しい。それで、以前連れて行ってもらったビーチで散骨して欲しいって。だからここに来たんです。あなたが見つかって本当によかった。」

亡くなった話を聞いたケトゥットさんは泣きながらハンドルを握り、しきりに袖で涙をぬぐっていました。それでも涙が溢れて我慢ができなくなり、「Sorry…」と一言いって、脇に車を止めてしばらく号泣してくれた。

しばらく泣いて落ち着いた彼はハンドルを握り、再び車を走らせた。ビーチに向かっているのかと思いきや、なにやら町の商店のような場所で停車。

何かを買ってトランクに何かを入れて、また車は動き出した。

バリの海が見えてきた。でも車はビーチではなく、少し横の方の公園脇の海岸付近で停まり、そこでケトゥットさんは私たちに降りてと誘った。木陰に立ち、海を眺める彼。

「Ms. Nakamuraはここに立って、すごく長い時間ずっと海を眺めてましたよ。」

骨壺を抱える母と私とケトゥットさんは、叔母の姿を想像しながら、同じように長い時間そこで輝く波を見つめた。

「さぁ、次の場所へいきましょう。」

ここで散骨するのではなく、別の場所に行くという。私たちはまたタクシーに乗り、出発した。

すぐ近くのビーチだった。そろそろ陽が傾く時間になっていた。

車を降りると、ケトゥットさんはトランクを開け、そこから花束と長いお線香とライターを取り出した。先ほど途中で停まったのは、これらを買うためだったことが、その時初めて判った。

そのまま人気がまばらになったビーチへ向かい、波打ち際近くの砂にお花とお線香を置き、手で砂の山を作る。そこにお花をとお線香を挿し、火をつけたお線香を手にした彼は、少し傾いた太陽が輝く海に向かって、現地の言葉で唱えながら祈りを捧げてくれていた。私たちも手を合わせ、祈った。ケトゥットさんはおそらくバリの人の90%が信仰しているといわれるバリ・ヒンドゥー教、母は仏教、そして私はカトリック信仰。祈りを捧げる神は異なれど、私たちは同じ想いだった。

彼はズボンの裾を捲り上げ、骨壺の入ったココナッツを手にして海に向かって歩き出し、叔母をバリの海へと送り出してくれた。膝近くまで海に浸かり、捲り上げたズボンは打ち寄せる波で濡れてしまったけれど、叔母を大事に抱えたケトゥットさんは気にせず、波が無事に連れて行ってくれるように少しでも沖へと入り、ただただ大事に叔母を送り出してくれた。

バリでは、海や川に散骨することで身体が自然に返って自由になれる、という信仰があるらしい。叔母は希望していた地で自由になれた。

母の想い、私の想い

「本当にありがとう。まさか実現できるとは思ってなかった。最期の願い、叶えてあげたいと思ってたけど、一人だったら絶対できんかったわ。」

少しは親孝行ができたらしい。

初めてのバリ旅行は悲しい旅だったけれど、素晴らしい人たちとの出会いと優しい心のお陰で、終わってみると温かい、思い出深い旅になった。

数年後、ヨーロッパでのクルーズ船の旅の途中、バルコニーで沈む夕陽を見ながら、母はバリの海を思い出していたらしい。思いにふけるその姿を私はそっと見守りながら、少し離れた椅子に座って待った。

七宝作家だった母は、その後の作品であの日の海を表現していた。

あれから16年。母はもう一度バリに行きたいと言っていたけれど、なかなか連れていってあげることができないまま、今年80歳を迎えた。海外旅行に出かけるのはもう不安なのだそうだ。

旅のその後

バリでお世話になったスヤサさんとケトゥットさんは、Facebookで繋がっている。マーク・ザッカーバーグに感謝だ。

そうだ。オンラインで繋いで、母をもう一度バリの世界に連れて行ってあげるのもアリかも知れない。旅が繋いだ友情は、叔母が旅立った海のように、シームレスに繋がっているのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?