『片渕須直監督「次回作」 基礎講座 今度は京都が地元だ』 〜聴講レポート〜

はじめに

2023年4月1日に京都アスニーで開催された『片渕須直監督「次回作」 基礎講座 今度は京都が地元だ』に行ってきました。

3時間に及ぶ充実した講義でとても興味深く2年後?の公開が更に楽しみになりました。

再び、アニメーションに新しい地平を開く作品になると思います。

以下私の感想も含めてレポートします。

※以下引用スタイル(灰色)の部分は、片渕監督のご発言をメモから起こしたものです。発言そのままではありませんので私が受け取った大意くらいでご理解ください。

もちろん、講義の内容全ては書ききれなかったため、特に筆者がうろおぼえで自信がない部分は記載していません。

(二条邸など中宮の居場所の移り変わりなどのお話もありましたが、私の少ない知識ではちょっと理解が追いつきませんでした。)

また、記憶違いや誤りがあるかもしれませんがご寛恕ください。言うまでもなく文責は全て筆者にあります。

枕草子を読む視線

全体として、私が勝手にイメージしていたより枕草子の色が濃い作品になりそうな印象を受けた。

『そもそも「春はあけぼの〜」で始まるのが良くない。枕草子を読むとドラマチックな話が沢山ある。

絵コンテは描いているが、脚本はまだ。枕草子をそのまま脚本としてもいいのではくらいに思っている。』

『「春はあけぼの」をとっても、自分の記憶の中にあるものを記憶の中ではこうだったという書き方なのではないか。

(そうだとすると)京都で山の向こうに陽が上る場所を考えると、その時に清少納言がどこにいたかがわかるのではないか。

「秋は夕暮」も同じように「夕日のさして山のはいとちかう」からすると京都からみて日の沈む西に山があるのはどこかと考えることができる。』

清少納言の主観的意見を書いたものとして受け止められているいわゆる随筆的章段を、清少納言の具体的な行動も反映されている日記的章段としても読むことができる視点だと思う。

枕草子が書かれた時点では、そもそも「随筆」という概念自体が成立していなかったことを考えるとなるほどという感じがする。

そう簡単にはいかないだろうけど、日記的章段だけでは追えない清少納言の足取りを補完する一助になる見方でもあるだろう。

『栄花物語などは、話がつながるようにわからないところは想像で書いている部分がある。一方で枕草子は全部は書いていないが、清少納言が見た通りのことを書いており、ドキュメンタリーのように読める面もある。』

これは物語の創り手としての観点で読む感覚から来ているのではないだろうか。

史料や研究対象として見る場合は「誰が何をしたか」という点が重視されるだろうが、物語ではない枕草子を物語として構築することを考える場合、登場人物の心情「彼または彼女は、なぜそうしたか」が重要になるだろう。そうでないと物語の読み手に納得感がないからだ。その意味で国文学の研究者とは異なる視点からの読みがなされているように思う。

当事者が、起きた事柄をどのように認識したのかというような心情は、当事者が文字で書かない限り推察するしかないから、研究において重きをおくことは難しいけれども、物語の創り手として読む場合、そこは自由であり「清少納言が見た」ことが書かれている枕草子から物語を構築する「アニオリ」の余地が生まれる。

確かめるということ

山吹の花びら

『清少納言が宮廷からさがっているときに、中宮から山吹の花びらに文字を書いて送られたという話が枕草子に書かれているが、本当に書けるかどうか実際に試してみた。

書いた人の話によると「米粒に書くよりは楽だった」そうです。』

私なぞは、「中宮もまた、こまけえことするな〜」くらいにしか思わないわけではあるけど、実際に試すということに驚かされた。https://twitter.com/katabuchi_sunao/status/1642670254227857408

さて、今日現在、山吹は満開です。

— 片渕須直 (@katabuchi_sunao) April 2, 2023

何かのヒントになるかな? pic.twitter.com/NZGQcKgCNx

「いはで思ふぞ」(百四十三段「殿などのおはしまさで後」)の六文字だから、まあ頑張れば書けそうではあるけど。

「おほきにてよきもの」(二百三十三段)に山吹の花があげられているのも、試しに書いてみたというお話を聞くとふふってなります。

喪服の色

当時の喪服は鈍色(灰色)だったという。

おほかた色ことなる頃なれば、あるかなきかなる薄鈍、あはひもみえぬうは衣などばかり

・・・八十二段「かへる年の二月廿日よ日」

当時はタンニンで染めたということで、タンニンを含むシラカシの皮を剥いで、大学の実験室に持ち込んで染めてみたそうです。

平安時代はなにを使って染めたかというのもおっしゃっておられたと思うが、よく聞き取れなかったので、自宅に帰ってから吉岡先生の「日本の色辞典」で調べた。

「墨色に染めるには、橡 、矢車などの樹の実を煎じた汁で染めたのち、その色を布や糸に定着させるための仲立ちをする媒染剤、この場合は鉄分のある液に浸けて発色させる。」

・・・「日本の色辞典」紫紅社「鈍色」の項より

会場には、作られた綿入れの袿や三重襷の紗、長袴などの実物が展示されていました。いずれも現存しているものの寸法に合わせたり、文献(延喜式)に記載のある重さに合わせて作られたりしたそうです。

平安時代というと、きらびやかな十二単を着て、そろりそろりと歩いていたイメージがあるかもしれないが、夏は当然暑いわけでそんなことはない。

三巻本と能因本

(会場からの質問に答えて)『能因本はどうも、後の人が「俺知ってるんだよ」みたいな感じで(さかしらに)書き加えたような感じがする。たとえば「宣旨」は濁点のない「せし」のはずだが、能因本では「せんじ」と書いてある。

影印本はもってないので(持っていても読めないけど^^;)確認できないけれど、手元の活字本では、能因本でも漢字で「宣旨」となっているので、もしかしたら影印本も確認されてらっしゃるのかもと思いました。

三巻本が善本だというのは近年主流だと思いますが、だから三巻本というのではなく、読んで確かめたうえで、ご自分の意見をおっしゃられているのが印象に残りました。

「大進生昌が家に」(枕草子八段)について

平生昌の清少納言訪問

『この時、清少納言は出仕した頃から出世して、局の主(あるじ)となっている。なので意地悪で生昌に文句を言っているのではなくて仕事として色々言っている』

確かに成昌は夜に清少納言が寝ている部屋に来たときに「局あるじとさだめ申べきことの侍るなり」と言っている。

『清少納言が道長派のスパイではないかという噂が立てられたが、このとき生昌は(道長派とみられている)兄の平惟仲と話させそうとしたのではないか』

この部分は大変興味深かった。

生昌が清少納言に夜這いをかけようとした好き好きしい話として書かれているが、それは清少納言にそう「見えた」というだけである。

確かに生昌は、枕草子での性格を示すような描写からも、真面目一方で気の利かない、いわゆるこの時代の好きものとは正反対の謹直な人物のようである。

中宮が自分の家にいるときに、その女房に夜這いをかけるようには思われないし、中宮も「さる事も聞こえざりつるを」(そんな浮いたことをうわさもきいたことないのに。)と言っている。

そして「若き人人おわしけり」と他聞を憚るともとれることを言って去り、そして確かに翌日に「中納言(惟仲)が会いたいと言っている」と生昌が言っている。

「一夜の門の事、中納言にかたり侍りしかば、いみじう感じ申されて、「いかでさるべからんをりに、心のどかに對面して、申しうけたまはらん」となん申されつる。」

・・・八段「大進生昌が家に」

この事件の前、中関白家が没落するきっかけとなった、長徳二年(996年)一月の「長徳の変」の後、清少納言は道長派だと噂を立てられ、むくれて(笑)里に引っ込んでおり、そのことを書いた百四十三段「殿などのおわせまさで後」は、同じ年の後、長徳二年七月十一日のこととされている。

中宮が清少納言に山吹の花を送るのも同じ段のことである。

「大進生昌が家に」の段は長保元年(999年)八月九日のことなので、その後ということになる。

ましてやこの日は、中宮が生昌の家に行くにあたって、道長が廷臣たちを引き連れて宇治に行ってしまったため、取り仕切る公家が誰もいなくなって、中宮の行啓に支障をきたしたのではないかというある種の政治的事件の渦中である。(小右記には「行啓の事を妨ぐるに似る。」とある。)

清少納言自身は気づかなかったかもしれないが、そのさなかに自分の側近である清少納言から、敵派閥の人物が会いたいといっているという話を聞かされた中宮がどう思っただろうか。

そのような読み方をしたうえで、「見たそのまま」を書いているとするならば、清少納言はかなり天然な人物ではある。あまつさえ翌日生昌が来たときに「一夜のことやいはん、と心ときめきしつれど」(先夜忍んできた夜のことをいおうかと思って胸がどきどきした)などと書いているわけだから。

あるいは、清少納言は「自分が道長のスパイではなかったことを主張するために」敵方からの接触を中宮に報告していることを枕草子にしれっと書いているのかもしれない。

そうすると枕草子はドキュメンタリとしてばかりではなく、ケン・フォレットばりの謀略小説的な読み方すらできるかもしれない(笑)

『そもそも中宮が「あなたが好きな物語と同じくらい(道長が)好きでしょ」と言っている。』

これは枕草子のどこを指しているか私にはわからなかった。「物語は」の段には、住吉物語や宇津保物語が好きだとある。

中宮が清少納言に、道長のことをあなたのおもひ人(贔屓の人)だと言ってる場面はある。

大夫殿のゐさせ給へるを、かへすがへすきこゆれば、例のおもひ人とわらはせ給ひし

・・・百二十九段「関白殿、黒戸より出でさせ給ふ」

なお、池田亀鑑は、生昌について「不遇な中宮に、世評を無視して献身的に奉仕した」と書いており(「全講枕草子」至文堂)、私には正鵠を得ているように思われる。

四足門

生昌の家の(中宮が入った)門がどうであったか(四足門であったか)というのは、清少納言も、小右記の藤原実資も伝聞を書いているだけであり、直接は見ていない。

清少納言は北の門から屋敷に入ったのであり、中宮が入った東の門から入ったわけではない。

(色々調べているが)当時の京都には、例えば四足門をプレハブのようにぱっと作れる建設業者みたいなものがいたのではないか。

清少納言は、北の門から入ったというのは、よく読むとたしかに書いてある。

その後、北の門について色々文句を言っているわけだけど(笑)

大進生昌が家に、宮の出でさせ給ふに、ひんがしの門は四足になして、それより御輿入らせ給ふ。北の門より、女房の車どもも、

・・・八段「大進生昌が家に」(冒頭)

小右記の該当箇所「大外記善言朝臣、云はく」。

十日、庚申。大外記善言朝臣、云はく、「去ぬる夕、中宮、前但馬守生昌の宅に出御す」と。御輿。一宮、糸毛車に乗る。件の宅、板の門屋。人々、云はく、「未だ御輿、板の門屋を出入りすることを聞かず」と云々。

・・・「小右記」長保元年八月十日条

生昌は、清少納言に色々言われながら、着物や食器の手配など、一生懸命色々駆けずり回っているようにみえる。

小右記には、「四足門ではなかった(板の門屋)」と伝聞を書いているわけだが、生昌は自宅の門の四足門への改造も思いのほか頑張ったかもしれない。

私の印象でしかないのだけど、片渕監督は四足門にかなりこだわっておられるように感じられた。

もう見たままだけれども、門の内と外に足を出す四足門は、映像的にも生と死の境を連想させるものがあり、次回作において相応のシンボル的な役割を果たすのではないだろうか。そしてそこを通る檳榔毛の車も。

(脱線)大進生昌の段の「局あるじ」について

三巻本(二類)のなかにも「局あるじ」の文言があるものとないものがある。

内閣文庫所蔵本にはあるが、弥富破摩雄氏旧蔵本にはない。岩瀬文庫所蔵本にもない。能因本にはあるから、内閣文庫所蔵本は能因本から追加された可能性があるかもしれない。

これ以上は私の手にあまるので、ここまでとしておきます。

清少納言と和泉式部の交流

和泉式部集の詞書などから、清少納言と和泉式部の間に交流があったのは知られているが、二人は会ってもいたのではないか。

清少納言が、中宮の死後宮仕えをやめて、摂津守であった藤原棟世と再婚し、摂津国にいた。

一方で和泉式部は、丹後守である藤原保昌と結婚して丹後の国に住んでいたことがあり、場所的に近いところにいたことになる。

和泉式部の娘(小式部内侍)は小さいときから和歌の達者で知られたが、お母さんがいないから歌を上手に読めないだろうとからかわれた時に

「大江山いく野の道の遠ければまだふみもみず天橋立」

と詠んでいるが、この大江山は丹後の国にある。

和泉式部集

和泉式部集から詞書も含めて引くと

同じ日、清少納言に

駒すらにすさめぬほどに老いぬればなにのあやめも知られやはする

返し

すさめぬにねたさもねたし菖蒲草ひき返しても駒かへりなむ

・・・「和泉式部集」 第三 四七一、四七二

五月五日、菖蒲の根を清少納言にやるとて

これぞこの人の引きける菖蒲草むべこそねやの妻となりけれ

返し

ねやごとのつまに引かるる程よりは細くみじかき菖蒲草かな

又、返し

さはしもぞ君は見るらむ菖蒲草ねみけむ人にひきくらべつつ

同じき人の許より、海苔おこせたりければ

まれにても君が口より傅へずばときける法にいつかあふべき

・・・「和泉式部集」 第三 五〇五〜五〇八

ようするに、「年をとったから、男も振り向いてくれないわ」と言ったり、菖蒲の根や海苔を送り合ったりして、なかなかに仲がよさそうである。

特に五〇五以下はこの文の本旨ではないので追求しないけど、解釈のしようによってはなかなかエッチである。

また「清少納言伝記攷」(岸上慎二著、新生社、1958年)では、清少納言が海苔を送っていることから、このとき清少納言は海が近い摂津国にいたのではないかと推察している。

和泉式部集(続集)には「春のあけぼの」を詠んだ歌があり、枕草子の「春はあけぼの」との類似を指摘して、「和泉式部の歌と枕冊子との先後関係については断定できないが、清少納言枕冊子に「いとをかし。」とあるのに対して、「恋しさも」と和泉式部が歌ったのではないか」との説がある。(「和泉式部の歌と同時代の文学」大橋 清秀、立命館大学日本文学会、論究日本文学9号)

夜もいもねぬに、障子をいそぎあけて眺むるに

戀しさも秋のゆふべにおとらぬは霞たなびく春のあけぼの

・・・「和泉式部續集 上 一〇三〇」

また、能因本にある「「折りもてぞ見る」と詠まれたる」が指すのは後拾遺集第二春下にある「岩躑躅折もてぞ見る背子が着し紅染の衣に似たれば」(引用は「和泉式部集」十九)であるとされており、清少納言が和泉式部の歌を引用するくらい読んでいたことも確からしい。

いはつつじもことなる事なけれど、「折りもてぞ見る」と詠まれたる、さすがにをかし。

・・・能因本七十段「草の葉は」

清少納言が摂津国にいた時期

清少納言が宮仕えをやめた時期については諸説あるが、「清少納言伝記攷」に従えば、清少納言が摂津国にいたのは、長保三年(1001年)以降ということになる。

一方で和泉式部が丹後の守と結婚したのは寛弘七年(1010年)頃とされており、丹後の国に下ったのは、寛仁四年(1020年)または治安元年(1021年)という説もある。(いずれも「全講和泉式部日記」至文堂 「六.和泉式部の生涯について」に拠る。)

以上考へて来たごとく、一における宮仕説の諸説は資料とするもの殆ど皆無に近い状態にあり、多く推測によって生じたものであるが、これに比しこの不宮仕説も同じく文献には確証と云ふほどのものを持つてはをらぬが、枕草子及び清少納言の性情から推察したところであつて、以上の諸説に較べると現状においては最も信頼しうるものであると思ふ。 なほ詳解の如く不明説も考へられるが、不明にせず解決を与へて考へたい。またこの不宮仕説は言葉を換へると、家居説籠居説とも云ふべきもので、長保三年の或時期ーー例へば敦康親王が中宮彰子の壺に入られた時長保三年八月十一日ーーに宮仕を辞し、宮仕生活から退いて家居するに至ったと考へておくべきであらう。

・・・「清少納言伝記攷」第五章 清少納言の晩年について

あわせて、小式部内侍の詠んだ歌の「金葉和歌集」の該当箇所を詞書とあわせてあげておく。

和泉式部保昌にくして丹後国に侍ける比都に歌合の

ありけれは小式部内侍歌よみにとられて侍けるを中

納言定頼局のかたにまうてきて歌はいかゝせさせ給

ふ丹後へ人つかはしけんや使はまたまうてこすやい

かに心もとなくおほす覧なとたはふれてたてりける

を引とゝめてよめる 小式部内侍

おほえ山いくのゝ道のとをけれはまたふみもみずあまのはし立

・・・「金葉和歌集」巻第九 雑部上

清少納言が最晩年に京都の月輪に戻った後、亡くなったではないかというのは、諸研究でもほぼ一致をみるところであり、問題はいつ頃地方から京都に戻ったかということではあるかもしれない。

和泉式部に枕草子が渡った可能性

片渕監督がそのようにおっしゃったわけではないけれども、清少納言が和泉式部に会って枕草子を渡したのではないかと考える余地があるかもしれない。

枕草子が流布、成立する経緯については、多くの議論があり、私がうかつに触れてよい話ではないけれども、そういうことがあったとすれば大変面白いと思う。

制作のこと

大内裏

監督は講義中、ご自身のパソコンをスクリーンに投影して、資料を見せてくださいました。(途中で再起動するハプニングもありましたが^^;)

フォルダを見ているだけでも作成されている資料の膨大さがうかがわれて、凄さが伝わってきました。

大内裏の地図をエクセルで作成されて、セルで距離が測れるようにされておられ、講義の途中もその地図で場所をお示しになられておられました。

講演会場の京都アスニーは大内裏のなかであり、「今の寺町通りは」なども教えてくださったので、まさに京都で講義をされることで、非常に実感のあるお話になりました。

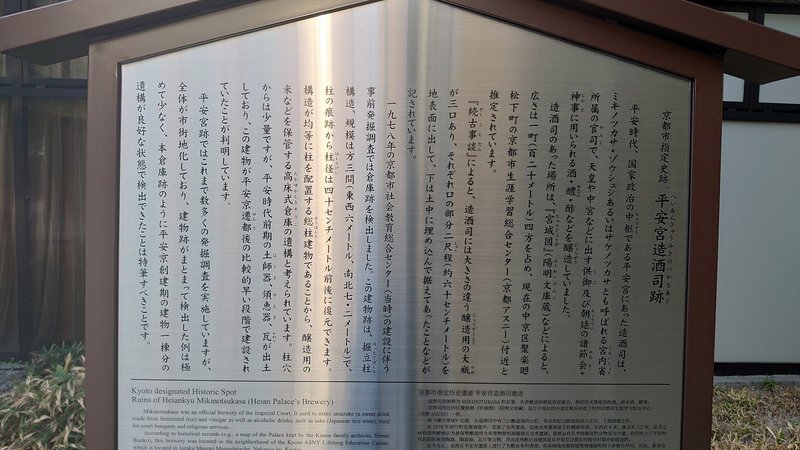

なお、京都アスニーの敷地にある看板によると、お酒を作る役所(造酒司)が会ったそうです。

疫病のこと

また、枕草子の登場人物別の住所録や官位表、死亡の時期・原因リストなどを作成されていました。

既に公開されている紹介映像にも少し出てきますが、当時は天然痘やはしかでばたばた死ぬわけで、死亡の時期と原因のリストを見せていただくと、見たような名前の人が疫病で沢山死んでいるのに改めて驚きます。

当時の人にしてみると京都の半分の人が死んだような感覚だった。

道長が関白になるのもライバルがみんな疫病で死んでしまったから。

そうすると、清少納言の宮仕えの時代を通じて誰かしら周囲の人が亡くなっていたと言え、実は清少納言はその間、鈍色の喪服をしばしば着ていたのではないか。

栄花物語にはそういう人の死ぬ話が書いてあるが、枕草子には喪服を着ていたことは書いてあっても、そういう疫病で人が死んだというようなことは(おそらくあえて)書いていない。

疫病やさまざまな死とその影は、次回作では重要な要素になるだろうと感じました。

無論、枕草子の各段に即した年表は既存のものが複数あるわけですが、それに拠るのではなく、本文を徹底的に読み込むことで、枕草子という「随筆」から、次回作という「物語」を構成されようとしているように思います。

ちょっとネタバレかも……

右京の君

右京の君(底本によっては、左京の君、宰相の君とも)は片渕監督の次回作においては、重要人物かもしれない。従来不詳とされている人物ではあるが、中宮が里に下がった清少納言に山吹の花びらを届けるときに、それを託したのも右京の君である。

清少納言は、いやなことがあったりするとしょっちゅう里に下がって自分の居場所を秘密にして隠れたりするのだが、その時にも数少ない人には自分の場所を教えており、右京の君はその一人である。

講義の会場にいた人はもっと具体的に色々わかったと思うが、これ以上は次回作そのものの内容に触れる話であり、レポートの域を越えるような気がするので、講義の時に片渕監督も掲げていらした尊卑分脈から系図を上げるに留めておきます。

清少納言の同僚

清少納言の出仕のときにいた同僚のうちいなくなる人がいる。

これは、片渕監督もほのめかすような言い方でした。これをヒントにして枕草子本文を仔細に解析すれば、誰を指しているかわかるかもしれませんが、それは次回作が出来上がるまでの楽しみにしておきます。

栄花物語

講義の間、片渕監督は「栄花物語」にたびたび言及されておられました。手に持たれていた栄花物語の本をお見せになられたりしていて、次回作を作るうえで相当参考にされておられるように感じました。

まとめ

清少納言の出世の話や晩年の話からある程度清少納言の生涯をたどるような作品になるのではないかと妄想しました。

そしてそれは決して華やかではなく、鈍色のなかに少しの色(例えば山吹)があるような。

というか清少納言が可愛い。

若い時分に学校で習うと、機知をひけらかす宮廷のアネゴなイメージで読んでしまうけど、自分自身の年齢がいって、歳をとった清少納言が若い頃を振り返るような目線に沿って読む心持ちになると、学校で習う香炉峰のエピひとつとっても大変可愛らしい。

今公開されているキャラデザインにもそういう可愛さがよく表れているように思います。

次回作の完成まではまだまだ時間がありそうですが、公開がとても楽しみです。なお、タイトルは五月に発表予定だそうです。

大内裏のあった場所で片渕監督のお話を聞けて、そしてなんといってもサインをいただけたのが一番嬉しかったです٩(๑>∀<๑)۶

そういうふうに監督が直接的におっしゃられたわけではありませんが、このパンフレットの清少納言たちが着ている服が鈍色だと思います。

主な参考文献

枕草子本文

「枕草子 紫式部日記」(日本古典文學大系19、池田亀鑑・岸上愼二・秋山虔校注、岩波書店、1958)

文中の章段数、章段名、引用した本文はこれに拠った。

「枕草子」(新日本古典文学大系25、渡辺実校注、岩波書店、1991)

上記大系本の補完として注釈等を参照した。

「全講枕草子」(池田亀鑑著、至文堂、1963)

文中の口語訳はこれに拠った。

「枕冊子全注釈 一〜五」(田中重太郎・鈴木弘道・中西健治、角川書店、1972〜1995)

能因本のみの部分はこれに拠った。

「枕草子[能因本]」(松尾聰・永井和子訳注、笠間書院、2008)

上記全注釈の補完として注釈等を参照した。

枕草子本文以外

「清少納言伝記攷」(岸上慎二著、新生社、1958)

和泉式部集 (日本古典全書、窪田空穂 校註、朝日新聞社、1958)

「全講和泉式部日記 増補版」(円地文子・鈴木一雄共著、至文堂、1971)

金葉和歌集 (ノートルダム清心女子大学古典叢書、ノートルダム清心女子大学国文学研究室古典叢書刊行会、1967)

「小右記」 摂関期古記録データベースの読み下し文を使用した。

底本は、大日本古記録(東京大学史料編纂所編、岩波書店、初刷1959~1986年、主に第四刷2001年を利用した)。

摂関期古記録データベースは片渕監督が講義の時に度々使用しておられました。年月日を指定して絞り込むことができるので大変便利です。

感想

次回作のベースとする底本(原作?)になにを使うかは、あまり重要とは思わないけれども、混乱を避けるためにもなにかメインとするものを決めるのではないだろうかと思う。

もしかしたら次回作のエンドロールでそれが見れるのかも。と思うとそれも楽しみのひとつです。