【リハビリテーション】失語症への理解を深めよう

まずは本題に入る前にリハビリテーションの話から。

リハビリテーションを勉強しようという意識高いあなた!リハビリテーションの計画を作るために大切なことは何だと思いますか?

いろいろな考え方があると思いますが、僕は逆算思考だと思います。

患者さんがどのような状況にあれば苦悩を感じずに生活できるのか?ゴール設定はどこ?そこに行くまでの道のりはどの道がいい?方法は?手段は?

それを患者さんと一緒に、深く深く考えることです。

もちろん、現在の状況をしっかり評価して把握することが大前提です!

つまり、現在の状況からゴールに向けての道筋を示して、さらに一緒に走ること!これが僕たちの役割になります。

では失語症に対するリハビリテーションでは何が目的となるでしょうか?

それは、言語機能を改善させるだけでなく、非言語能力/代償手段も含めた総合的コミュニケーション能力を獲得することです。

そしてさらに、障害を持ちながら社会生活を円滑に営んでいくためには、心理的サポート/家族など身近な人物との情報共有を含めた環境面の整備も必要となります。

逆算思考を身につけたあなたにとっては当たり前の話ですね!でもこれ当たり前にできる人少ないのが現状です。

では導入はここまでにして、本題へ!実際に失語症への理解を深めていきましょう!

失語症の大まかな分類

失語症も奥が深いですが、最低限こちらの知識は暗記しておくと良いですよ!

・失語症は発語の流暢性により流暢/非流暢の2タイプに分けられます。

・発話は流暢であっても発話内容は正確でない場合があります。

・流暢性の次に聴覚的理解力、復唱能力により分類されます。

【Broca失語】

責任病変:下前頭回から中前頭後部、中心前回下部を含む比較的大きな病巣

【Wernicke失語】

責任病変:上側頭回後半部など

【全失語】

責任病変:シルビウス溝周辺の広範な病巣

【失名詞失語】

責任病変:優位半球の様々な部位(病変は小さいことが多い)

【伝導失語】

責任病変:弓状束

【超皮質性運動失語】

Broca野周辺や補足運動野, 前頭葉白質など

【超皮質性感覚失語】

側頭・頭頂・後頭葉接合部, 中・下前頭回後半部など

失語症に対する検査

標準的な検査として、標準失語症検査(SLTA)とWAB失語症総合検査(WAB)があります。両検査のポイントは下記。

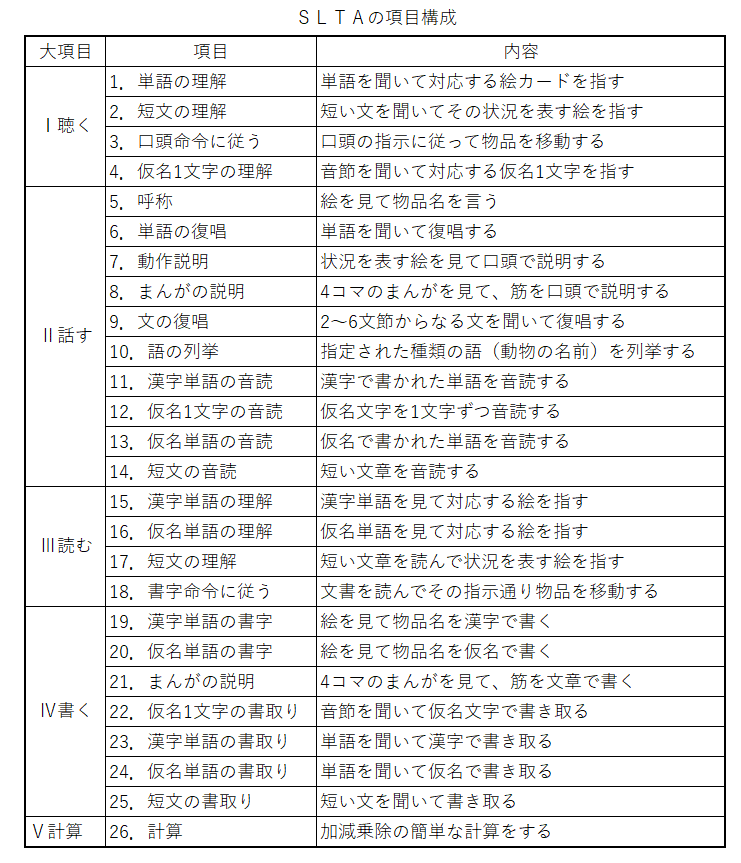

・標準失語症検査(SLTA)

26項目の検査の項目で、聴く、話す、読む、書く、計算を評価します。評価は6段階で行います。

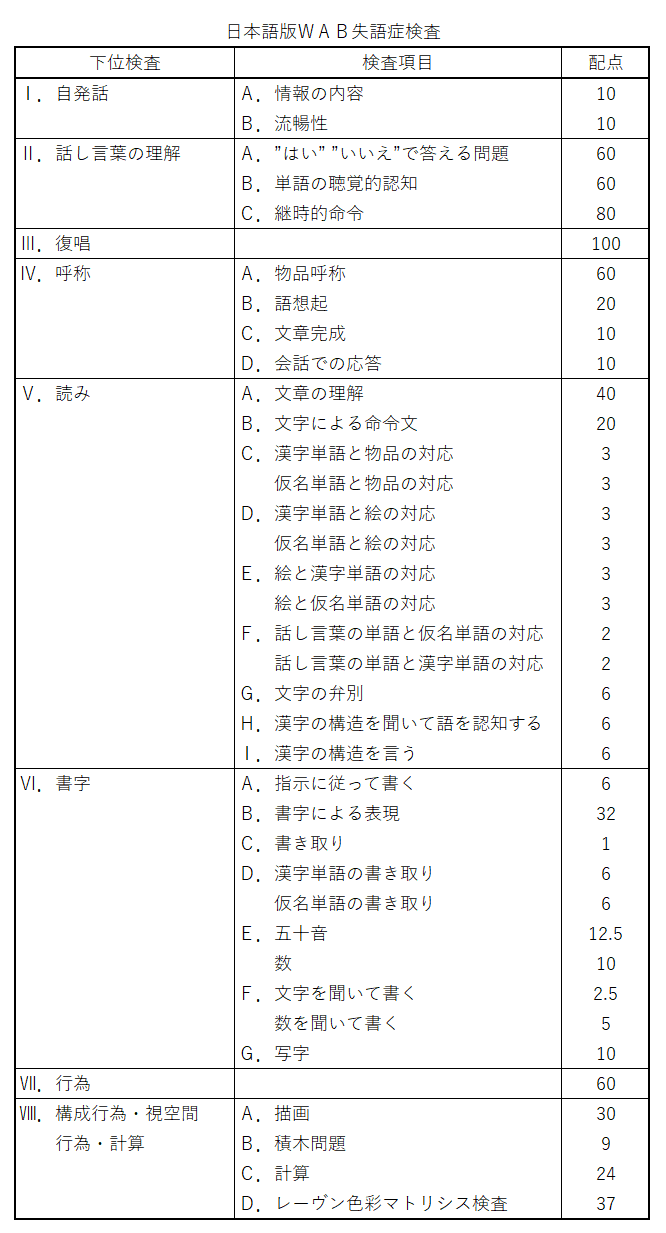

・WAB失語症総合検査(WAB)

口頭言語の部分は1時間以内で検査が可能なのが特徴です。

自発話、話し言葉の理解、復唱、呼称、読み、書字、行為、構成の8つの主項目の下に38の検査項目があり、失語の分類ができることと、失語症の重症度を表す失語指数が算定できることが特徴です。

失語症の検査項目以外に、失行検査/半側空間無視の検査/非言語性知能検査などを含んでおり、大脳皮質指数も算出できます。

治療計画の立案

・現在の状況の把握

現病歴/画像情報/併存疾患などのICDに基づいた情報、患者の職業/趣味/病前の言語の状況などのICFに基づいた情報を収集します。

・検査

意識状態/耐久性などが許せば標準失語症検査(SLTA)やWAB失語症総合検査など包括的検査を行い、失語症のタイプや障害の全体像を把握します。

・目標と方法の設定

目標に至る過程を小さなステップに分け、1つ一つ改善を積み重ねながら目標を達成できるように計画を立案する。最初に決めた課題にこだわらず、患者の反応を見ながら課題や方法を柔軟に変更します。

比較的機能が保たれているところに着目し、伸ばしていけるような計画立案を心がけましょう!

時系列で見る失語症へのリハビリテーション

・急性期〜亜急性期

発症早期は全身状態が不安定である。バイタルや患者の耐久性を、確認しながら実施しましょう。

理解・表出の状況を把握し、代償手段も利用して確実なコミュニケーション手段の確保を優先します。

本人・家族・医療チームと情報を共有しましょう。評価でわかった問題点に加え、日常のコミュニケーションでの気づきまで共有して問題点を理解し、常に同じ対応ができるとベストです。

・回復期

全身状態が安定し、機能訓練を集中的に行える時期です。

患者は落ち着いて自分の状況を客観的に把握できるようになるので、機能回復を客観的に捉えて意欲を意欲を引き出すようサポートします。

短期の訓練目標を立てて定期的に機能評価を行い、治療効果の判定と目標の修正を行うサイクルを繰り返します。

機能的な改善のスピードが鈍ってきた時点で、生活上のコミュニケーションに主眼を置いた訓練を徐々に取り入れていきましょう。回復に合わせ、その時々での最適なコミュニケーション手段を医療チーム/家族で共有しましょう。

復職が可能な場合は、職場の上司や人事担当者と問題点を共有し職場での環境を整備しましょう。

・生活期

機能回復よりも、生活場面で今ある機能を最大限に活かすことを目指します。

患者それぞれの生活/活動で新たに出てくる問題点がたくさんあると思います。その都度、訓練や解決法を共に考え解決していきましょう。

失語症友の会などを通じて、同じ障害を持つ方との交流を持つ事も有用であることが多いので、提案することも検討しましょう。

最後に

特に忘れがちだけど大切なことが、患者の人格に配慮することです。失語症が重度であっても、基本的な知的機能は保たれている場合は多いので、子どもに対するような接し方はやめましょう。

失語症への理解は深まったでしょうか?これを入り口にして、さらに経験を積んでいってもらえたら嬉しいです!

いいねやフォローで勉強頑張れます!お待ちしています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?