男性の身体はなぜロボノイド化するのか

多くの男性は自分の身体に興味がない

私は男性にスキンケアをすすめていくという長期的な目標を掲げているのだが、スキンケアについて説明すると、予想してはいたものの、男性側からの抵抗が生じた。曰く「なにがいいのかわからない」「趣味に金を使った方がいい」「肌がきれいになったところで誰が喜ぶのか」といった反応が並ぶ。こうした反発にはどのような理由があるのだろうか。単に興味がないというよりも、より生理的な拒否反応、「誰が説得されるものか」「顔にクリームなんぞ塗ってたまるか」という強固な意思を感じるのだ。同じ男性として考えた場合、これはかつての私自身にもあてはまる部分があるのだが、多くの男性は自分の身体にそもそも興味がないと思う。みずからの身体がどういった状態だろうと、特に気にしたこともなければ、気遣った経験もほとんどないのである。

むろん男性といえども、腕や足の骨が折れたり、熱が出て動けなくなったりするのはさすがに困るのだが、わざわざ日頃から予防をしたり、身体の状態をチェックするのは面倒なのだ。普段より体調がよくないと感じても、いちいち病院へ診てもらいに行くなどといった手間をかけたくない。多くの男性からすれば「身体は放っておいても勝手に動くものであり、要するに動きさえすればいいのだし、俺は身体の手入れをするために生きているわけではないのだから、セルフケアなんぞに時間を取られる意味がわからない」という考え方に着地する。彼らは、せっかく生きている以上、旺盛に働き、脂っこくてうまいモノを食べ、遊びや趣味に時間・金を使いたいのである。ここでは「もっと楽しいことをしたい」「働いて結果を出したい」「快楽を得たい」というのが男性側のロジックになり、それは(男性的な視点からは)精神のみで達成可能なのである。ここで身体は、明確に精神の下位にあり、精神の目的を達するためのツール、しもべでしかない。

精神と身体の切断

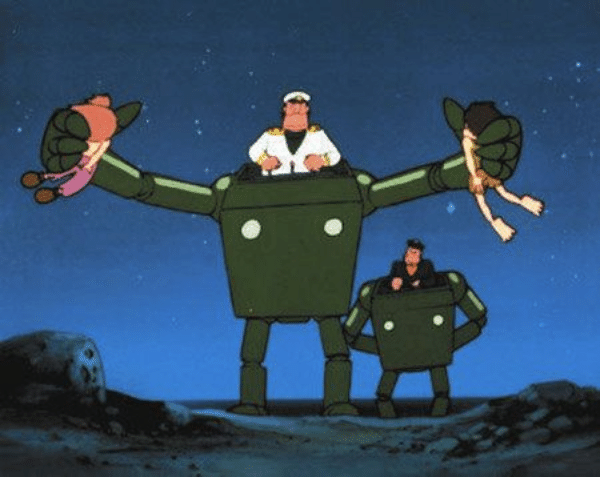

なぜ多くの男性が、みずからの身体をまるで他人事のような距離感でとらえているのだろうか。そこで思い出すのが、テレビアニメ『未来少年コナン』(1978)に出てくる「ロボノイド」である。ロボノイドとは、ロボットの頭の部分が操縦席になっている作業用ツールで、操縦者は乗り込んでレバーを動かし、重いものを運んだり、土木や建築の作業をしたりする。初めて見たとき、なんて楽しそうなロボットだろうと胸が躍ったものだが、おそらくこのデザインは「(多くの)男性にとっての身体イメージ」をかなり的確に表象している。男性はあくまで、身体の「操縦者」なのだ。彼らはロボノイドを操縦して、行きたいところへ行き、したいことをする。なぜなら身体とは、目的達成のための「乗り物」にすぎないためである。操縦者は当然、ロボノイドが自分自身だとは思っていない。彼らにとって、自分とはあくまで操縦席でレバーを握る者であり、つまりは思考や意識こそが自分であって、決して機械の腕や足ではないと認識している。ロボノイドなのだから使いたいように使って、壊れたら修理すればよい。このように、多くの男性は身体に対して他人事のような意識しか持ち得ていないように思う。

このように、精神と身体が連動していると感じられない状態が多くの男性にはある。かかる状態を暫定的に「ロボノイド化」と呼ぶことにするが、どうして男性側にロボノイド化が多発するのか、私はその理由を知りたいと思う。実際のところ精神と身体は確実に連動しており、身体が心に与える影響は多大なのだが、多くの男性は精神だけを重視してしまい、身体は単なるロボノイドとして命令どおりに動きさえすればよいと考えてしまう。精神と身体はどちらかが上ということはなく、生きる上で同等に重要な意味を持つにもかかわらず、そのように実感するのが難しい。操縦者は、ロボノイドに泥がついていようと、塗装がはげていようと、特に気にしない(土木作業さえできればいいのだから)。操縦席に座っている者こそが自分であるという、歪んだ考え方。なぜ身体に関して適切な距離感を持てず、無感覚になってしまうのか。ロボノイド化が男性に多く見られる理由もまた、あらためて考えてみれば奇妙である。

なぜ身体は乖離していくのか

いくつかの研究に目を通しながら推察してみたい。レイチェル・ギーザ『ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』(DU BOOKS)では、男性の感情について「一般的に男の子は、感情を健全な方法で表すことを教わっていない。泣いたり、ぶざまな姿を見せたり、弱みを見せたりできないことになっている」と説明している。こうして男性は小さな頃から感情の制御を求められ、社会で理想的とされる行動規範(男らしさ)を学んでいった結果、感情の表出が困難になり、感情を押し殺した結果として無感覚になるほかないと論じられる。こうしたロジック(男なら泣くな)はたしかに理解しやすいのだが、これはあくまで精神についてである。ロボノイド化とは肉体の無感覚であり、精神と肉体が連動していないことが問題なのである。精神の無感覚の発生条件は理解できるとして、なぜ身体が自分と無関係であるかのように感じるのかが、私の疑問だ。精神の無感覚と、身体の無感覚にはなんらかの関係があるのだろうか。

次にデイヴィッド・ギルモア『男らしさの人類学』(春秋社)を見てみたい。ここでは、ミクロネシアのチューク諸島モエン島に住む男性同士の決闘や喧嘩にまつわる「男らしさ」の事例が紹介されている。「ナイフで切りつけた喧嘩の事例(ibid:77)では、男が深傷を受けて血が滴っていたが、痛みを堪えて傷の手当ても断ったことで、仲間から拍手喝采を受けた」。モエン島では、身体に対して無感覚になることが、男らしさとして称揚される。傷の手当てなど女のやることだ、というわけだ。精神の無感覚と同様、身体に対しても無感覚であることが男性性の条件であることが推測できる。現代であれば、怪我をおして試合に出場するスポーツ選手への賞賛がこれに近い(近頃はさすがに少なくなったが)。かかる精神・身体の無感覚が社会規範による要請であれば、男性が無感覚に陥ってしまうことは彼ら自身の責任ではなく、ある種の被害であると考えられる。だとすれば、その不自由さから逃れる方法があった方がいいのではないか。

またトーマス・キューネ『男の歴史』(柏書房)では、1870年以降のスイスで頻発した、男性同士のビールの強制飲酒(いわゆる一気飲み)について研究しているが、そこでは「飲酒を性的特徴として結びつけて女性と境界線を引き、これ見よがしにアルコールをがぶ飲みすることによって、『男らしさ』が演出された」と記述されている。こうした身体軽視と無感覚性の関連は注目に値する。身体を痛めつけるほどアルコールを摂取したり、出血しているのに治療しなかったりすることが男らしさとして尊重されたという歴史的背景があるのだ。また『男の歴史』には、1930年代のドイツで作られた文書において、理想的な男性性の定義があると紹介している。同文書では、伝統的な成年男子とは「生きている機械としての身体」を持つことが理想だと記載されているのだ。生きている機械としての身体。まるでテレビアニメ『銀河鉄道999』(1978〜1981)にも似た、男性の身体性における究極的な理想であり、まさにロボノイド化ではないだろうか。

見られる対象としての自己

くわえて男性には、みずからの身体が見られる対象になることをうまく実感できない面がある。グレイソン・ペリー『男らしさの終焉』(フィルムアート社)によれば、「多くの男性は、どう見られたいか考えていない。男の子が外見を褒められることはあまりない。自分は見る側の人間だと小さいうちに学ぶのだ」と論じられる。女性の外見にあれこれ注文をつけるのは得意だが、自分自身が客体となって見られる対象となることがうまく想像できない男性は少なくないはずだ。多くの男性にとって「自分は見る側の人間だ」との意識があるからこそ、精神と身体はより切断されていき、みずからのケアに意義を見いだせず(どうせ誰にも見られないのだから)、「肌がきれいになったところで誰が喜ぶのか」と考えてしまう。こうした男性側の問いに対する答えはふたつ考えられ、①しかし現実には男性もまた見られているのだし ②肌がきれいになって喜ぶのはまず自分自身であり、なにより自分を喜ばせるためにスキンケアは必要なのだ、と返答することができると思う。

これまで考えてきた男性のロボノイド化、精神と肉体と乖離といった点について過去に一定の研究はなされており、社会において理想的な男性像が、メンタル/フィジカル両面において「無感覚」をベースにしていることはあるていど推測できそうだ。なにも感じない、いかなる脅威にも揺るがない存在としての男という理想像。ゆえに彼らには「いい香りのするクリームを塗って、肌がなめらかになったら気持ちがいい」という、これ以上の説明は必要ないと思われるスキンケアの基本的な利点や楽しさですら、うまく伝わらない。かつての自分自身も含め、多くの男性がなぜここまで無感覚に陥ってしまっているのか、スキンケアを始めなければ発見できなかっただろうし、ものごとの見方が変わったきっかけでもあった。そのためスキンケアを男性へすすめることは、いわば、どうすれば男性を無感覚の牢獄から解放できるかという試みでもあるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?