【日本とカンボジア】カンボジアの日本人町はどこにあったのか 4

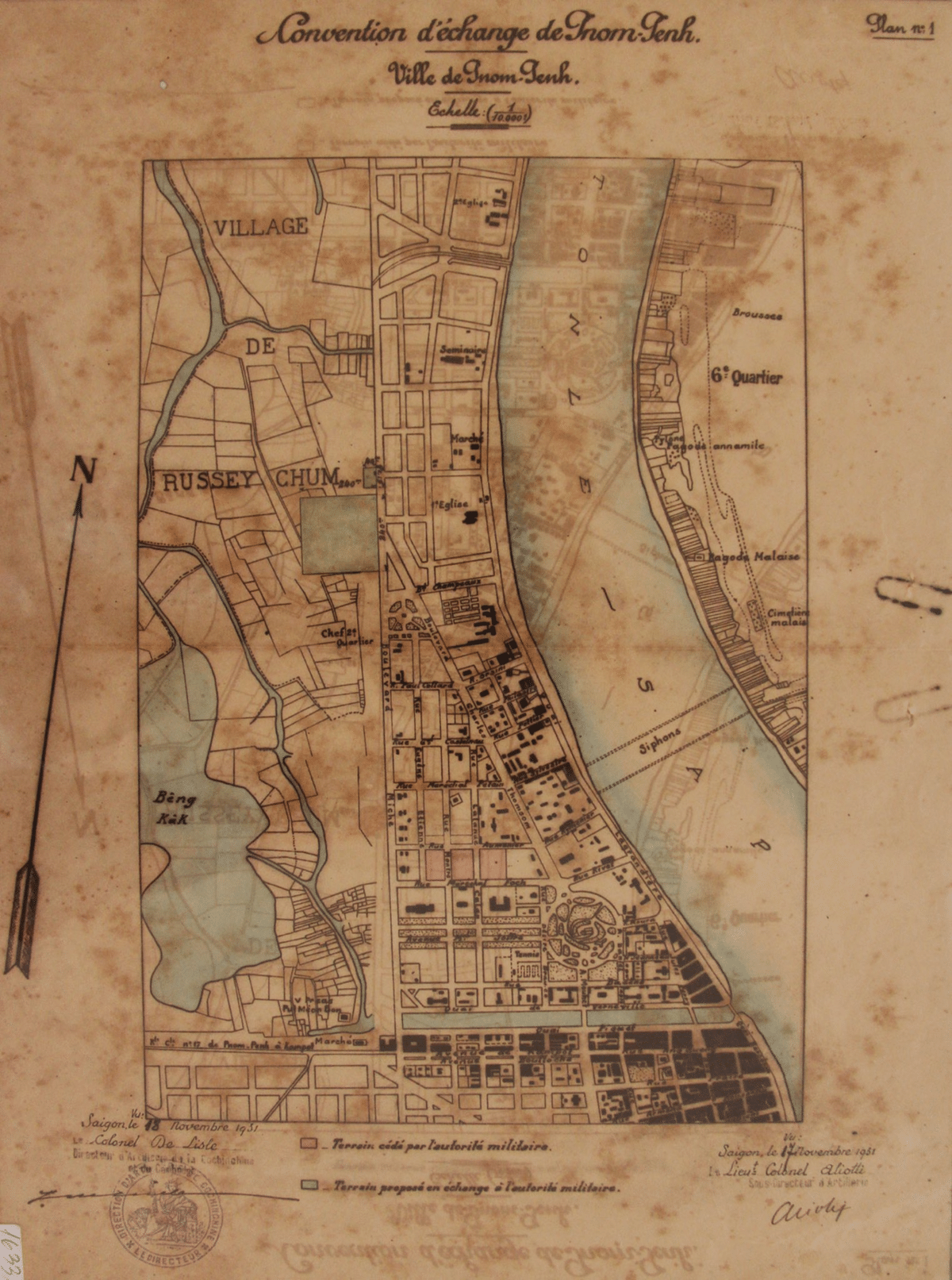

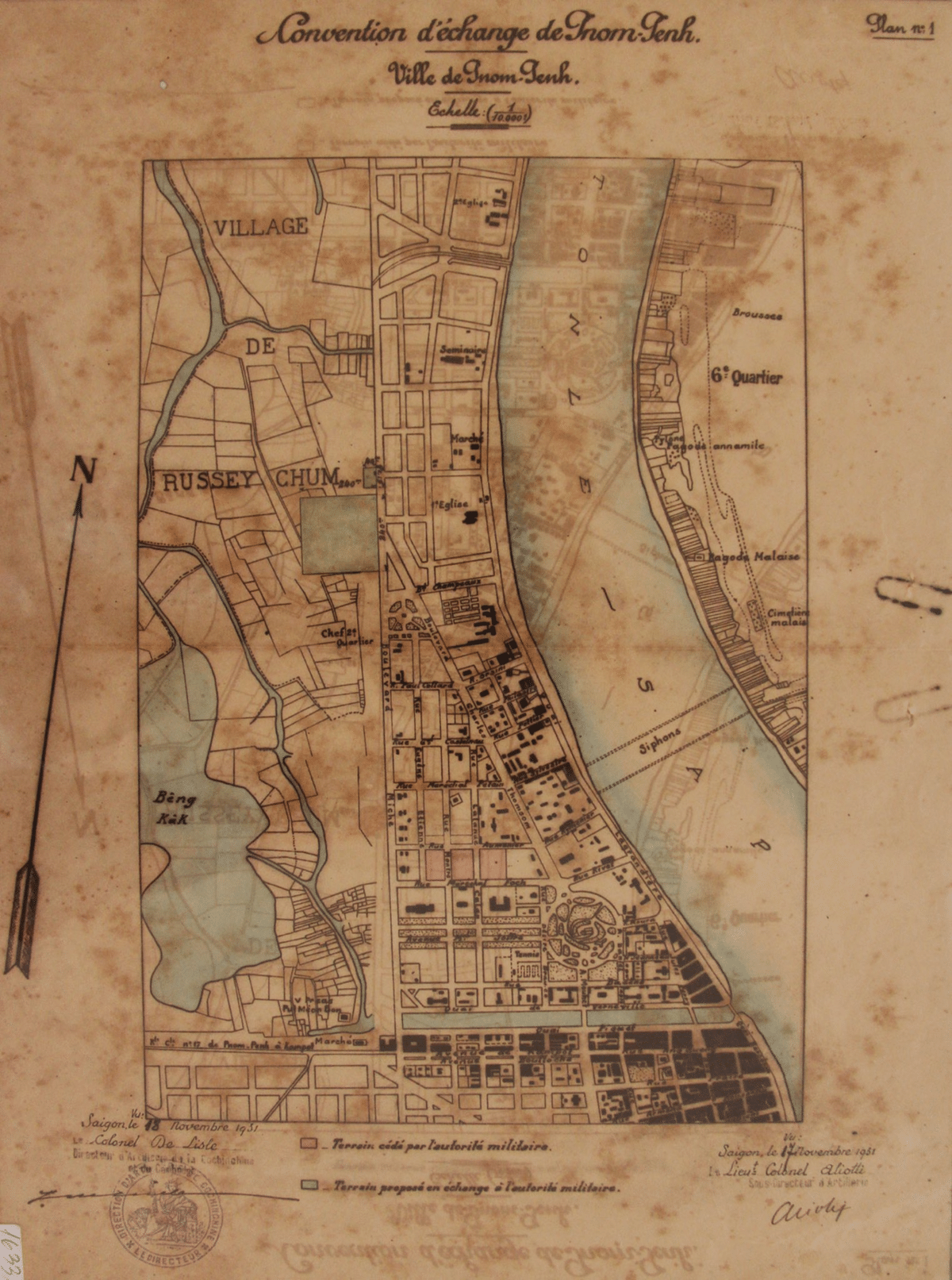

収集したプノンペンの地図資料を使って田中久一中将が「日本人町之跡」の碑を建立した運河跡について考証してみたいと思います。

1867年のプノンペン地図。残念ながら該当する位置に運河や川は見当たりません。しかしながら、王宮の付近以外には、存在する筈のその他の小川や沼も記載されていません。

当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加中です。1日1回のクリックにご協力ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

収集したプノンペンの地図資料を使って田中久一中将が「日本人町之跡」の碑を建立した運河跡について考証してみたいと思います。

当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加中です。1日1回のクリックにご協力ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?