第6回公認心理師試験全問題全解説

なんと!124,355 文字になります。問1から問154全問題全解説です。問題文はyoutube「髙坂康雅の公認心理師チャンネル」から、解答作成は、AI Chat GPTとBirdを使用後、文献、サイト等で確認しました。

<午前問題>

問1 公認心理師が被面接者の同意を得ずに行うことで、秘密保持義務違反に該当するものを一つ選べ。

① 被面接者が配偶者から身体的暴力を受けているという事実を知り、警察に通報した。

② 面接で自殺念慮と具体的な準備を語った被面接者の家族に、切迫した危険を伝えた。

③ 面接した児童が親から虐待を受けている可能性があると考え、児童相談所に通告した。

④ 被面接者の心情に関わる問い合わせを被面接者の職場の上司から受け、面接で知りえた関連情報を伝えた。

⑤ 面接した高齢者が、家族によって食事を十分与えられず、脱水を起こしかけているという事実を知り、市町村に通報した。

**********************************

【秘密保持義務】

答え ④

秘密保持義務にあたる

秘密保持義務の例外:①暴力②生命にかかわること③虐待⑤ネグレクト

**********************************

問2 メディアによる、自殺を思いとどまった事例に関する報道や援助資源に関する情報提供は、自殺の保護因子を強化し、結果として自殺の発生を防ぐという。この結果として、正しいものを1つ選べ。

① ウェルテル効果

② パパゲーノ効果

③ バンドワゴン効果

④ ピグマリオン効果

⑤ プライミング効果

**********************************

【自殺予防の効果】

答え ②

パパゲーノ効果:マスメディアが人生相談や自殺を思い留まり成功した例を挙げることで大衆の自殺を抑制する効果のこと。由来は、モーツァルトのオペラ『魔笛』。森で鳥を獲る“鳥刺し”のパパゲーノは、王子にお供する試練の過程で自殺を決意するが、現れた童子たちの助言に従い魔法の鈴を鳴らしたところ、自分と似た姿の片割れのような存在パパゲーナが現れ、自殺を思いとどまった。

① ウェルテル効果:マスメディアの報道に影響されて自殺が増える事象。1774年に出版されたドイツの詩人・作家であるゲーテの著書『若きウェルテルの悩み』から

③ バンドワゴン効果:他の人が消費するものを自分も欲しいと思う心理効果。多数の人が支持している物事に対して、よりいっそう支持が高くなる現象。

④ ピグマリオン効果:教育心理学の用語で、他者から期待されると成績が向上する現象

⑤ プライミング効果:あらかじめ受けた刺激(情報)によって、行動が無意識に影響されること。「前もって教え込む」という意味

**********************************

問3 児童相談所において、子供と家庭の社会診断を行う職種として、適切なものを一つ選べ。

① 児童委員会

② 民生委員会

③ 児童指導員

④ 児童心理士

⑤ 児童福祉司

**********************************

【児童相談所で社会診断を行う職種】

答え ⑤

児童福祉司: 児童福祉司は児童福祉の専門家であり、児童の権益保護や福祉支援を担当します。児童虐待や適切な養育環境の確保に関する調査や支援を行い、子供と家庭の状況を評価し、社会診断を通じて保護処分の必要性や適切な支援策を判断する役割を担っています。児童相談所や児童福祉施設などで働き、児童の安全と福祉を確保するために尽力します。

① 児童委員会: 児童委員会は地域社会において、児童の権益保護や福祉支援を担当する組織です。児童虐待や子供の生活状況に関する報告を受け、調査や支援策の立案・実施を行います。児童福祉法に基づき、児童の安全や健全な育成環境の確保、保護者や関係機関との連携を図ります。

② 民生委員会: 民生委員会は地域社会の福祉活動を支える役割を果たす組織です。主に低所得者や高齢者、障害者、子育て世帯などの生活困窮者への支援を行います。福祉制度の案内や相談対応、生活支援や施設利用の調整、地域での情報提供や啓発活動などを担当します。

③ 児童指導員: 児童指導員は児童施設や学校などで働く専門職であり、児童の生活や学習の指導・支援を行います。遊びや学習の計画立案や実施、行動指導や問題解決の支援、心理的・社会的なニーズに応じたケアや相談対応などを担当し、児童の健全な成長と発達を促します。

④ 児童心理士: 児童心理士は児童の心理的な問題や困難に対する評価や支援を行う専門職です。児童の心理状態を観察・評価し、適切なカウンセリングや治療プランの立案・実施を行います。行動問題や発達障害、学習困難などに対して適切な支援を提供し、児童の心理的な健康と適応能力の向上を支援します。

**********************************

問4 運転技能、知覚技能及び認知機能に関わり、想起意識を伴わない記憶として、最も適切なものを一つ選べ。

① 意味記憶

② 展望記憶

③ 偽りの記憶

④ 手続き記憶

⑤ エピソード記憶

**********************************

【記憶に関する用語】

答え ④

手続き記憶(Procedural memory):長期記憶の一種で、技能や手続き、ノウハウ(手続き的知識)を保持するもの。手続き的記憶あるいは非陳述記憶ともいう。

① 意味記憶:長期記憶のうち、言葉の意味や知識、概念に関する記憶。「1年は12か月である」といった知識や情報の記憶

② 展望記憶:これから先の未来に予定されていることについて、“いつ何をするのか”を覚えておくこと。 例えば、「食事のあとに薬を飲む」「明日の朝ゴミ出しをする」といった予定についての記憶である。

③ 偽りの記憶:実際には起こっていない出来事についての記憶。実際には経験しなかったことを,体験したかのような既知感をもって想起すること。

⑤ エピソード記憶:宣言的記憶(言葉で思い出せる記憶)のうち、個人的体験に伴う記憶のこと

**********************************

問5 探索的因子分析において、固有値の変化がなだらかになる1つ前までの固有値の数を因子数とする基準として、最も適切なものを一つ選べ。

① MAP基準

② VSS基準

③ カイザー基準

④ スクリ―基準

⑤ ガットマン基準

**********************************

【探索的因子分析で因子の数を決めるための基準】

答え ③

因子分析(factor analysis)とは?:

観測される一連の変数から直接観察することのできない因子(潜在変数)を見出す方法

<探索的因子分析の手続き>

・ 因子の抽出

・ 共通因子数の選定

・因子の回転

・ 各共通因子の意味の解釈

・分析結果の精度の確認

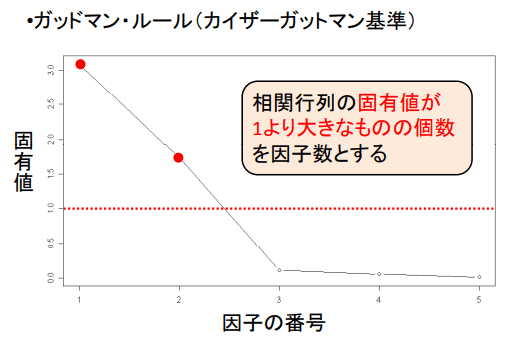

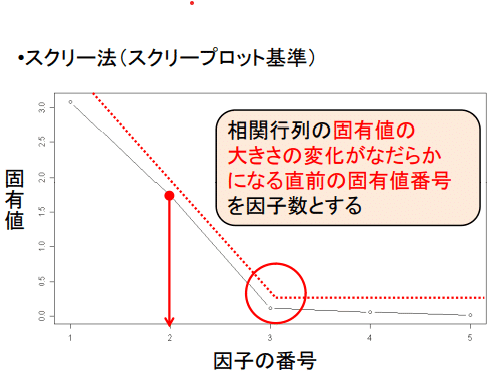

③ カイザー基準(Kaiser's Rule):この基準では、固有値の変化が急激になだらかになる直前の固有値(因子の重要性を示す)を因子数の目安とします。固有値が1より大きい因子を選びます。固有値が大きいほど、その因子は重要だと考えられます。

⑤ ガットマン基準(Guttman's Rule):この基準では、最初の因子の重要性を考慮します。最初の因子の重要性が他の因子よりも大きければ、その因子数を選びます。因子の独自性や解釈可能性を考慮する観点から、最初の因子が特に重要とされる場合に利用されます。

① MAP基準(Minimum Average Partial):MAP基準は、因子分析という統計的な手法で、データの背後にある要素を見つけることができます。MAP基準では、因子の数を決めるために、因子同士の関係を考慮します。関係が弱いほど因子の数は少なくなります。因子数が増えると、因子間の相関が強くなり、平均部分相関の絶対値が小さくなる傾向があります。MAP基準は因子数の選択において、因子間の独立性を重視します。

② VSS基準(Velicer's Minimum Average Partial):この基準では、因子の数ごとに単純な構造が得られるかどうかを評価します。データをランダムに比較し、因子の特徴的なパターンがあるかどうかを見ます。VSSはVery Simple Structureの略であり、因子の数が少なくてもわかりやすくなることを重視します。

④ スクリーン基準(Scree Plot Criterion):

スクリーン基準では、固有値を使って因子の数を決めます。固有値をグラフに表示し、固有値の変化が大きい部分を見つけます。その変化が急になだらかになるところを因子の数の目安とします。因子数を決定するための直感的な方法として利用されます。

**********************************

問6 心理学実験において、実験者が設定した刺激が適切に機能しているかを確認することを表す用語として、最も適切なものを一つ選べ。

① 準実験

② 条件づけ

③ メタ分析

④ マッチング

⑤ 操作チェック

**********************************

【心理学実験に関連する用語】

答え⑤

操作チェック:心理学実験において、実験者が設定した刺激や処理が適切に機能しているかを確認するために行われる手法です。実験の中で使用される刺激や処理が、参加者の意識や行動に適切な影響を与えるかどうかを確認することが目的です。実験の信頼性を確保するために、実験の前後に行われることが一般的です。

① 準実験:準実験は、心理学実験の一形式であり、真の実験のすべての要件を満たさない場合に使用されます。準実験では、研究者が実験条件を完全に制御することができない場合や、無作為な割り当てができない場合などに利用されます。そのため、準実験では因果関係の解釈が限定されることがありますが、特定の条件や状況において有用な情報を提供することができます。

② 条件づけ:条件づけは、心理学や行動科学において、学習や行動の特定のパターンを指す用語です。条件づけでは、ある刺激(条件刺激)と別の刺激(反応刺激)が結びつくことで、特定の反応が引き起こされるように学習が進みます。典型的な例としては、パブロフの犬の実験があります。このような学習プロセスは、自発的な行動や心理的な反応の形成において重要な役割を果たします。

③ メタ分析:メタ分析は、心理学や他の科学分野で行われる研究結果を集約し、統計的に統合する手法です。複数の研究から得られたデータを統合することで、より広範な視点や傾向を明らかにすることができます。メタ分析は、個々の研究の結果に基づいて一般的な結論を導き出すために使用され、研究結果の信頼性や一貫性を評価するための重要な手法です。

④ マッチング:マッチングは、研究デザインや実験設計において使用される手法です。主な目的は、研究群と対照群を比較する際に、特定の要因(例:年齢、性別、教育レベルなど)を均一化することです。マッチングにより、研究条件間の潜在的なバイアスを減らし、比較の信頼性を高めることができます。例えば、性別に基づいて参加者を対応させることで、性別の影響を考慮した結果を得ることができます。

**********************************

問7 時間知覚について、正しいものを一つ選べ。

① 恐怖感情を伴う体験では、時間は短く感じられやすい。

② 時間の経過に注意が向けられる頻度が高いほど時間は短く感じられやすい。

③ 小さな視覚刺激の呈示時間は、大きな刺激の呈示時間よりも長く感じられやすい。

④ 同じ時間の長さでも、その間に起こる出来事の数が多いほど、時間は短く感じられやすい。

⑤ 2つの刺激を続けて呈示するとき、空間距離が離れているほど、それらの間の時間は長く感じられやすい。

**********************************

【時間知覚】

答え ⑤

時空相対 space-time dependency:時間知覚と空間知覚の相互依存性を指す心理学用語。タウ効果(空間-時間)とS効果/カッパ効果(時間-空間)の双方を含み、両者は表裏の関係にある。以下のような共通の特徴を有している。

・視覚のみならず触覚においても生じる。

・効果の生じやすい条件が、仮現運動の生じやすい条件とかなりの程度一致している。

・時間と空間を分離しようとする構えをとると効果が小さくなる。

・成人よりも子どもの方が効果が強く表れる。

* ①~④は、それぞれ逆のことが述べられている。

① 怖いときは時間が長く感じられる。

② 時間を気にして(待って)いるときは、時間が長く感じられる。

③ ちらっと見えたときはあっという間に(消えたように)感じる。

④ いろんなことがある時期は時間が長く、一日ボーっとしているときはあっという間に時間が過ぎるように感じられる。

**********************************

問8 色覚多様性の説明として、最も適切なものを一つ選べ。

① 男性より女性に多い。

② 後天的に生じるものがある。

③ Ⅰ型、2型および3型の3種に分けられる。

④ 桿体が機能不全を起こすことによって生じるものがある。

⑤ 色覚検査は、学校保健安全法施行規則に定める児童生徒等の健康診断における必須の検査項目である。

**********************************

【色覚多様性】

答え ②

色覚多様性:人間の持つ色の感覚は網膜にある3種類の視細胞(錐体)によってもたらされています。日本人では男性の20人に1人、女性では500人に1人の割合で色覚特性に異常のある人がいます。女性で少ない理由は、色覚特性の遺伝子は人間の持つ性染色体のうちのX染色体の上にあって、潜性遺伝(劣性遺伝)の形をとるからです。色覚特性の異常はそのタイプにより、一型色覚(赤色覚異常)と二型色覚(緑色覚異常)に分けられています。色覚多様性については遺伝による先天性と、眼病などが原因となる後天性があります。

*平成5年4月生まれ以降のお子さんは、学校での色覚検査を受けていません。(平成14年時に小3なので。)

*(例外)名古屋市立の学校では平成4年4月生まれ以降のお子さんは色覚検査を受けていません。

**********************************

問9 学習の転移の具体例として、最も適切なものを一つ選べ。

① 給食の時間に流れていた音楽が聞こえると、お腹が減る。

② フランス語の授業の後に英語の授業があると、発音を間違えてしまう。

③ 隣家から怒鳴り声が聞こえてから、小さな物音がするだけでも気になるようになった。

④ 目覚めに効果的なアラーム音を設定したが、1か月後には起きられなくなってしまった。

⑤ 学校という場所が苦手であったが、大学生になり、大学のキャンパスではリラックスできている。

**********************************

【学習の転移の具体例】

答え ②

学習の転移:学習心理学における転移とは、前に学習したことがその後の学習に影響を及ぼすこと。②は「学習の負の転移」にあたる。

① 刺激-反応

③ 一般化

④ 減衰

⑤ 遷移

**********************************

問10 ポジティブ感情の説明として、適切なものを一つ選べ。

① 利己的な行動を促進する。

② ネガティブ感情の影響を緩衝しない。

③ 注意の幅を広め、浅く広い情報処理をもたらす。

④ ネガティブ感情と比べて特定の不適応と強く関連する。

⑤ 友人の悩みを聞く場面では、積極的に表出する必要がある。

**********************************

【ポジティブ感情】

答え ③

ポジティブな感情が、注意の幅を広め、浅く広い情報処理をもたらす主な理由

・ポジティブな感情は心の状態を活性化させ、注意を引きつける傾向があります。これにより、個人は外部の刺激に対してより敏感になります。

・ポジティブな感情は自己肯定感や自己価値感を高めることがあります。このような心理的な状態にある人々は、情報処理においてより柔軟で創造的なアプローチを取る傾向があります。彼らは新たなアイデアや視点を探求し、多様な情報に注意を向けることができます。

・ポジティブな感情はストレスを軽減する効果も持ちます。ストレスが低減すると、認知リソースが解放され、情報処理の幅が広がります。その結果、個人は広範な情報を取り入れ、複数の課題に同時に注意を向けることができます。

・ポジティブな感情は好奇心や探求心を刺激する傾向があります。このような状態にある人々は、新しい情報や刺激に対して関心を持ち、積極的に学習しようとします。そのため、彼らは幅広い情報を探求し、浅く広い情報処理を行うことができます。

拡張-形成理論 Boerden-and-build theory (Fredrickson,2001 ):ポジティブ感情が精神活動を拡張することで能力や資源を形成するという傾向。ポジティブな経験をすることによって自分の考え方や物の見方が広がり、意欲的に関わろうと思い活動のレパートリーが広がる。意欲的に関わろうと思い活動のレパートリーが広がると、様々なリソースを形成することができ、身体的(健康)、創造的、知的(スキル)、心理的(思考の幅)、社会的(より良い関係性)が形成される。これらのリソースを形成することによって、好循環サイクルをつくることができ、自己成長へとつながることからポジティブなスパイラルに入ることができる。良い影響が次々に波及するというカスケード効果をもたらす。良い気分のときに好奇心が強まり、人付き合いが良くなり、創造性が高まり、健康的になる。免疫力が高まり、心臓血管系が良くなる。そうなると問題解決機能が高まり、難しい仕事でも取り組むことも期待できる。

**********************************

問11 迷走神経反射によっておこる現象として、最も適切なものを一つ選べ。

① 意識の消失

② 顔面の紅潮

③ 血圧の上昇

④ 脈拍の増加

⑤ 脳血流の増加

**********************************

【迷走神経反射】Vasovagal reaction;VVR

答え ①

迷走神経は副交感神経の1つで、血管を含め内臓に多く分布し、体の調整をしています。

痛み、緊張、不安、ストレスなどさまざまな要因で迷走神経反射が起こります。迷走神経反射によって心拍数と脈拍の減少、血圧低下などが生じ、意識消失に至る。迷走神経反射は横になり脳に血が巡るようにしてあげるとすぐによくなります。症状に気づいたらすぐに周りの人に知らせる、すぐに座る・しゃがむなどして転倒対策をしましょう!

なお、②③④⑤の選択肢は交感神経の働きによるものである[HR2] 。

<血管迷走神経反射(VVR)の判定基準>

*必須症状・所見がなければVVRとは言わない。

<VVRへの対応>

・初期の段階で発見する。

・ただちに実施中の採血、予防接種等を中止する。

・頭部を下げて下肢を高くする。

・低血圧が改善しない時は、乳酸リンゲル液化または生理食塩水の点滴静注する。

・必要があれば硫酸アトロピン、塩酸エチレフリンなどを静注。

出典:https://www.jsat.jp/jsat_web/jissai/images/32_taio.gif

https://ja.wikibooks.org/wiki/「高等学校理科 生物基礎/神経による体内環境の調節

**********************************

問12 良い出来事は自身の内的属性に、逆に悪い出来事は自分のおかれた外的状況に、原因帰属する傾向を表す概念として、適切なものを一つ選べ。

① ポジティブ幻想

② 自己奉仕バイアス

③ 根本的な帰属の誤り

④ 自己中心性バイアス

⑤ インパクト・バイアス

**********************************

【原因帰属に関する用語】

答え ②

自己奉仕バイアスself-serving bias:人は、成功や良い出来事は自分の能力や努力のおかげ(内的属性)と考え、失敗したときや悪い出来事は他人のせいや環境のせい(外的属性)にする。人は起こった出来事について自分に有利な原因帰属をしがち。

物事の原因を何かに求めることを原因帰属(もしくは単に帰属)と言う。

① ポジティブ幻想Positive Illusion:人々が自分自身や自分の状況を現実よりもポジティブに評価する傾向を指します。この幻想的な評価は、自己肯定感や心の健康に寄与することがあります。ポジティブ幻想は、自己防衛のメカニズムの一つとして機能することがあります。それによって、人々は自分自身に対する自信や希望を持ち、困難な状況に立ち向かうことができるようになります。ただし、過度のポジティブ幻想は現実との乖離をもたらすこともあり、リスクの判断や目標の設定に影響を及ぼす可能性もあります。

③ 根本的な帰属の誤りFundamental attribution error:他者の行動の原因を考えるとき、本人の性格や能力のような内的特性を重視し、状況の影響力を過小評価する傾向のことです。例えば、テストで良い点を取った学生を見ると、「その学生は頭が良いからテストで良い点を取れた」と考えます。しかし、テストで良い点を取った理由は、その学生の性格や能力だけではありません。テスト勉強をたくさんした、良い先生に教えてもらった、良い環境で勉強できた、などの状況的な要因も影響しています。

④ 自己中心性バイアス:自己中心性バイアスとは、自分が持っている知識や経験に基づいて、他人の考えや行動を自分のように解釈してしまう傾向のことです。例えば、自分が好きな食べ物は他の人も好きだろうと考えたり、自分が正しいと思うことは他の人も正しいと思うだろうと考えたりすることがそうです。

⑤ インパクト・バイアスImpact Bias:人々が将来の出来事や経験に対して、その影響や効果を過大評価する傾向を指します。しかし、実際には時間の経過とともにその出来事の影響は薄れ、人々はより適応していく傾向があります。インパクト・バイアスは、人々が感情的に反応する一方で、時間が経過するにつれてその感情的な反応が薄れることを示しています。

**********************************

問13 知能に関する説明として、最も適切なものを一つ選べ。

① 結晶性知能は20歳代で最も高まる。

② 流動性知能は40歳代で最も高まる。

③ ウェクスラー式知能検査は、個人内評価ができる。

④ (知能指数IQの平均)-(ISD)が、知的障害の目安となる。

⑤ 田中ビネー式知能検査Ⅴは、対象とするすべての年齢において、精神年齢(MA)を用いて知能指数(IQ)を算出する。

**********************************

【知能】

答え ③

ウェクスラー式知能検査は、個人内評価が可能です。検査は個々の被験者の知能の複数の側面を評価し、結果を標準化されたスコアとして提供します。これにより、被験者の相対的な強みや弱み、異なる認知領域のプロファイルを理解することができます。

① 結晶性知能が最も高まるのは、成人期や中年期とされています。結晶性知能は、個人の知識や経験、文化的な学習に基づく能力を指し、年齢とともに蓄積されます。

② 流動性知能が最も高まるのは、若年期や青年期です。流動性知能は、新しい問題に対して柔軟な思考や問題解決能力を指し、情報処理能力や論理的思考などが重要な役割を果たします。

④ 知的障害の目安は、一般的に次の式で表されます:(知能指数IQの平均)-(ISD)。ここで、IQの平均は100であり、ISDは標準偏差です。例えば、一般的なISDの値は15ですので、IQ70以下を持つ人々が知的障害とされることがあります。

⑤ 田中ビネー式知能検査Ⅴ:~13歳までは知能指数(IQ)と精神年齢(MA)を算出する。14歳以上では偏差知能指数(DIQ)を算出するが、精神年齢は原則として算出しない。この検査は田中昭三氏によって開発された日本の知能検査です。日本の文化や環境に即した問題や課題を含んでおり、幅広い年齢層に適用することができます。検査は言語、記憶、推理、空間認識などの認知能力を評価し、知能のプロファイルを把握するために使用されます。また、他の一般的な知能検査と比較して、文化的なバイアスが少ないとされています。

**********************************

問14 子供に対する鏡像認知課題を通して把握される心理的特質として、最も適切なものを一つ選べ。

① 自己愛

② 自己意識

③ 自己概念

④ 自己評価

⑤ 自伝的記憶

**********************************

【鏡像認知課題を通して把握される心理的特質】

答え ②

自己鏡像認知の成立は生後2年目後半における子どもの顕著な発達的特徴を示す。1歳半〜2歳頃にかけて自己意識が発達する。

鏡像認知は、子供が鏡や他人の反射映像を通じて自分自身を認識する能力を指します。

発達の初期段階では、幼児は鏡像に興味を持ち、視覚的な刺激として反応します。おおよそ18か月から24か月頃には、自分自身が鏡像や写真であることを理解し、自己と他者の区別を始めます。この段階では、幼児は鏡像に手や指を伸ばしたり、自分の顔を触ったりするなど、自己と鏡像の関係を探求します。

3〜4歳頃になると、子供は鏡で自分の姿を見て自己認識を深めるようになります。この時期には、自分の顔や体を指し示すことができ、鏡を使って自分の外見を認識することが可能となります。

鏡像認知の発達は、子供の自己認識や社会的な相互作用の発達に寄与します。子供は鏡を通じて自分の外見や表情を確認し、自己のアイデンティティを形成していきます。また、鏡で自己を見ることで他人とのコミュニケーションや共感の発達にも影響を与えます。

① 自己愛(Narcissism): 発達の視点から見ると、自己愛は幼児期から発達し、青年期や成人期にピークを迎えます。幼児は自己の欲求を中心に考える自己愛的な段階を経験し、次第に他者との関係性や共感の発達を通じてバランスが取られます。青年期や成人期では、自己愛は自己のアイデンティティ形成や自己実現に重要な要素となります。

② 自己意識(Self-consciousness): 自己意識は幼児期から発達し、特に学齢期に向けて増加します。幼児は周囲の他者との関係を通じて自己意識を形成し、自分と他者との比較や評価を意識するようになります。学齢期には、社会的な評価や規範に敏感になり、自己意識が高まる傾向が見られます。

③ 自己概念(Self-concept): 自己概念は幼児期から発達し、成長とともに複雑化していきます。幼児は自分自身に関する具体的な特徴や役割に基づいて自己概念を形成します。学齢期に入ると、自己概念はより抽象的な要素や社会的な比較による評価などが含まれるようになります。

④ 自己評価(Self-esteem): 自己評価は幼児期から発達し、成長とともに変化します。幼児は初期段階で主に親や近しい他者からの評価に基づいて自己評価を形成します。学齢期に入ると、同年代や社会的な比較による評価の影響が強まり、自己評価は多面的で複雑になります。

⑤ 自伝的記憶(Autobiographical Memory): 自伝的記憶は幼児期から発達し、成長とともに重要性が増します。幼児は自己と他者との関係性や重要な出来事を記憶し、自己の連続性と統合性を形成します。学齢期に入ると、自伝的記憶はより複雑なストーリーを成します。

**********************************

問15 高齢期に人生の残り時間が少なくなると、自分の持つ資源を、より心理的に満足できる目標や活動に注ぎ込もうとする傾向を説明する心理学理論として、最も適切なものを一つ選べ。

① 持続理論

② 離脱理論

③ 社会的コンボイ理論

④ 社会情動的選択性理論

⑤ 補償を伴う選択的最適化理論

******************************

【高齢期に関する心理学理論】

答え ④

社会情動的選択性理論 Socioemotional Selectivity Theory(SST)(Laura L. Carstensen 1992):「人生の残り時間が少なくなると、交際の範囲を狭めて、自分の持つ資源を情動的に満足できるような目標や活動に注ぎ込むようになる」という考え方。生涯にわたる モチベーションについての理論。人生の残り時間が少なくなると、人々は通常、強い選択を行うようになり、自分の持つ資源を、情動的に満足できるような目標や活動に注ぎ込むようになる。こうしたモチベーションの変化は、認知の過程にも影響を及ぼす。加齢により、注意や記憶の過程で、ネガティブな情報よりもポジティブな情報を好んで取り入れるようになる(ポジティブ効果)。

サクセスフルエイジング:日本語で正確に言い表す和訳はない。良い人生を送り、天寿を全うすること、とされており、日本に元々ある言葉では「生きがい」や「幸福な老い」がその意味に最も近い。長寿、生活の質(QOL)、社会貢献(Productivity)、などの要素で構成される。

① 持続理論:1987年にAtchleyが提唱した。高齢者は、生涯にわたって培ってきた価値観や態度、そして行動パターンを維持しようとする傾向があります。そのため、高齢期にあっても、これまでと同じように活動や社会参加を続け、生きがいを持って暮らすことができると考えられています。

② 離脱理論:1961年にCummingとHenryによって提唱された。高齢者は、身体的な衰えや社会的役割の喪失などにより、社会から徐々に離脱していくことが自然な過程であるとされています。また、離脱は、高齢者にとって、より平穏で満足のいく生活を送るための必要不可欠なプロセスであるとされています。しかし、近年では、離脱理論が高齢者の生きがいを奪うことにつながるとして批判する声も上がっています。

③ 社会的コンボイ理論:(Kahn & Antonucci, 1980)

人が自らを取り巻く様々な関係の人に守られながら、人生の局面を乗り切っていく様子を護送船団(convoy)になぞらえたもの

Pにとってソーシャル・サポートの点から重要だが、親密さの程度が異なる人々(コンボイの成員)が三層をなして取り囲む。 内側の層ほど親密度高。

①安定的で役割依存的でない(配偶者、親友など)

②やや役割と関連し、時間的変化が生じやすい

③役割変化の影響を最も受けやすい

⑤ 補償を伴う選択的最適化理論【バルテスのSOC理論の3要素】

喪失を補償すべく領域を選択し、そこでの活動を最適化すること

・目標の選択(Selction)

・資源の最適化(Optimization)

・補償(Compensation)

******************************

問16 幼児または児童への司法面接について、最も適切なものを一つ選べ。

① 開かれた質問を主体にする

② 面接の録画や録音は控える。

③ 性別や年齢の異なる複数の面接者で行う。

④ 1回の面接時間を短くし、面接回数を増やす。

⑤ 面接者が言葉を補いながら児童の話を引き出す。

**********************************

【幼児又は児童への司法面接】

答え ①

司法面接:事件や事故の被害に遭った人から事実聴取を行う際に用いる面接手法である。主に子どもや障害者など社会的弱者が聴取対象者である場合に、児童相談所や警察、検察などが協同で行う。子どもは誘導や暗示にかかりやすく、精神的な負担を受けやすいので、以下のことを考慮する。

・応答に制約のないオープンな質問で、かつ自分の言葉で話す『自由報告』を重視すること。

・正しい記録を残すために録画や録音を行うこと

・面接の繰り返しによる記憶の変遷や精神的な二次被害を防ぐために多職種が連携して面接回数を最小限にすること

・自由報告の効果を最大限得られるように面接を構造化する(段階を設ける)

*NICHD(National Institute of Child Health and Human Development

**********************************

問17 自閉スペクトラム症/自閉スペクトラム障害(ASD)の診断用評価尺度として、最も適切なものを一つ選べ。

① ADI-R

② Conners3

③ KABC-Ⅱ

④ M-CHAT

⑤ WISC-Ⅳ

******************************

【自閉スペクトラム症の診断用評価尺度】

答え ①

ADI-R(Autism Diagnostic Interview-Revised): 自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断に用いられる面接型の診断用評価尺度です。対象は精神年齢2歳0カ月以上です。専門家が対象者や関係者とインタビューを行い、ASDに関連する特徴や行動を評価します。言語やコミュニケーション、社会的相互作用、興味・関心などの領域を評価し、診断の根拠となる情報を提供します。

自閉スペクトラム症Autism Spectrum Disorder (ASD):生まれつきの脳の機能障害により、社会性やコミュニケーションに困難を抱える発達障害の一種です。自閉スペクトラム症の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や環境的要因が複合的に影響していると考えられています。自閉スペクトラム症には、特別な治療法はありませんが、早期に適切な支援を受けることで、生活の質を向上させることができます。以下、その主な特徴。

・相手の表情や仕草を理解するのが苦手

・自分の気持ちを言葉で伝えるのが苦手

・集団行動が苦手

・特定の物事やことに強いこだわりを持つ

・同じことを何度も繰り返す

・物音や明るさなどの刺激に敏感

② Conners3(Conners Comprehensive Behavior Rating Scales-3rd Edition): 子供や若者の行動や心理的な問題を評価するための総合的な評価尺度です。注意力、衝動性、認知機能、情緒の領域を包括的に評価し、学校や家庭などの環境での行動に関する情報を収集します。注意欠陥多動症(ADHD)や行動障害の評価に利用されます。

③ KABC-II(Kaufman Assessment Battery for Children-2nd Edition): 子供の知能を総合的に評価するためのテストです。言語、記憶、思考、処理速度などの認知機能の領域を評価し、個々の強みや特性を明らかにします。知能検査の一つであり、発達の遅れや学習障害の評価に使用されます。

④ M-CHAT(Modified Checklist for Autism in Toddlers): 幼児期の自閉症スペクトラム障害(ASD)のスクリーニングツールです。親や保護者が簡単な質問に答える形式で行われ、幼児の特定の行動やスキルに関する情報を収集します。ASDの早期発見や早期介入のためのスクリーニングに使用されます。

⑤ WISC-IV(Wechsler Intelligence Scale for Children-4th Edition): 子供の知能を評価するための検査であり、特に6歳から16歳までの年齢範囲に適しています。言語、知覚、記憶、推理などの領域を評価し、知能指数(IQ)の算出や個々の認知能力の評価を行います。知能検査の一つであり、発達の遅れや学習困難の評価に使用されます。

******************************

問18 一定の集団の中で、一定の時間的な枠組みとエクササイズを設け、参加者同士が率直に語り合い、感情を交流させて、相互理解や信頼関係を醸成しながら他者理解や自己理解を深め、行動変容や成長を図る集団的な枠組みとして、最も適切なものを一つ選べ。

① Tグループ

② サイコドラマ

③ ピアサポート

④ セルフヘルプ・グループ

⑤ 構成的グループエンカウンター

******************************

【行動変容や成長を図る集団的な取組】

答え ⑤

構成的グループエンカウンター(structured encounter group):クライエント中心療法の訓練課程としてロジャースが開発したベーシックエンカウンター・グループを下敷きにして、日本の心理学者である国分康孝により開発された心理療法です。エンカウンターとは、出会う事です。エンカウンター・グループは、自分や他者との出会いを通して、人間的な成長やコミュニケーションの向上を目指すグループ療法が行われる集団です。エンカウンター・グループの目的は、メンバー同士の出会いを通して自己理解や他者との関係を学ぶ事です。構成的グループエンカウンターでは、リーダーが中心となって進行を管理し、プログラムを進めていきます。リーダーは予め、実施する課題の内容や時間、プログラム中の過ごし方などを細かく決めておきます。

① Tグループ:社会心理学者のクルト・レヴィンがT(トレーニング)グループを始めました。Tグループは元々、指導者の訓練(リーダーシップトレーニング)のために企画されたプログラムでした。教育やトレーニングの一環として使用される小規模なグループであり、参加者が自己の意識や相互関係を探求するための場です。参加者は感情や意見を共有し、フィードバックを受け取りながら自己の成長と学習を促進します。

② サイコドラマ:モレノが創始した、グループセラピーの手法の一つであり、演劇や役割演技を通じて心理的な問題や感情を探求する方法です。参加者はシナリオを作成し、役割を演じながら自己の内面を表現し、洞察を深めることを目指します。

③ピアサポート:ピア(peer:仲間)とサポート(support:支援)で作られた言葉です。互いに支え合う仲間や同等の立場の人々が、共通の経験や目標を持ちながら、情報や感情的な支援を提供することです。メンバー同士が経験を共有し、共感し合い、相互の成長や問題解決を支援します。

④ セルフヘルプ・グループ:特定の課題や問題に直面している人々が集まり、情報や経験を共有し、相互のサポートやアドバイスを提供しあうグループです。メンバーが自己の力を活かし、共同で解決策を見つけることを目指します。

* ピアサポートは共通の経験や感情的な支援に焦点を当て、相互の共感や理解を通じて支援を行います。一方、セルフヘルプ・グループは問題解決や成長を促進するために、参加者自身の力や経験を活用し、共同で解決策を見つけることに重点を置いています。

参照:心理学用語:エンカウンターグループ/構成的エンカウンターグループ|サイエンス.COM (viuoscience.com)

******************************

問19 対象関係論に関する説明として、最も適切なものを一つ選べ。

① 集合無意識との関係を分析する

② 乳児期からの母子関係に注目する。

③ L.Binswangerによって発展の基盤が作られた。

④ 重要他者との関係を時系列に沿って想起していく。

******************************

【対象関係論】

答え ②

対象関係論:人間の心の発達と人間関係の形成に焦点を当てた理論です。この理論では、乳児期の母親との関係が後の対人関係や自己形成に影響を与えるとされています。対象関係論は、人々の対人関係のパターンや行動の根底にある対象関係を探求し、問題の解決や成長に役立つ洞察を提供します。この理論は、個人の心理的発達における初期の対象関係の重要性を示し、心理療法やカウンセリングのアプローチにも応用されています。

******************************

問20 E.T.Gendlinによって開発されたフォーカシングの概念で、日常生活の中で感じている「複雑であいまいではあるが、何らかの意味を含んだ」身体感覚として、適切なものを一つ選べ。

① サルコペニア

② ヒポコンドリー

③ フェルトセンス

④ アレキシサイミア

⑤ ソマティックマーカー

**********************************

【フォーカシング】

答え ③

フェルトセンスProprioception(身体感覚):E.T.Gendlinによって開発されたフォーカシングの概念で、日常生活の中で感じている「複雑であいまいではあるが、何らかの意味を含んだ」身体感覚のこと。身体の内部状態や動きに関する感覚です。身体の位置、姿勢、筋肉の緊張などを感じることができます。フェルトセンスは運動制御や身体認識に重要であり、バランス感覚や運動のスキルに影響を与えます。

① サルコペニアSarcopenia(筋肉減少症):加齢に伴い筋肉量が低下する状態を指します。筋肉の量や力が減少し、身体の機能や生活の質に影響を与える可能性があります。適切な運動や栄養摂取、筋力トレーニングなどの対策が重要です。

② ヒポコンドリー Hypochondria(心因性腹部痛):、無理な心配や不合理な健康上の懸念に特徴付けられる心理状態です。本人は病気であると思い込み、身体的な症状や不調に過剰に注意を払います。医学的な根拠がないにもかかわらず、病気を恐れる傾向が見られます。

④ アレキシサイミアAlexithymia(感情鈍麻):感情の認識や表現の困難さを指します。感情を正確に認識したり、自己や他者との感情を適切に表現することが難しい状態です。アレキシサイミアは、心理的な問題や自己調整の困難さと関連することがあります。

⑤ ソマティックマーカー Somatic Marker(身体的マーカー):身体的な感覚や感情の反応が意思決定や判断に影響を与えることを指します。過去の経験や学習によって形成された身体的な反応が、現在の状況における適切な選択や判断を支援します。身体と心の相互作用を示す重要な概念です。

**********************************

問21 強迫症が疑われる成人に用いる心理検査として、最も適切なものを一つ選べ。

① CAARS

② CAPS

③ POMS2

④ SDS

⑤ Y-BOCS

**********************************

【強迫症が疑われる成人に用いる心理検査】

答え ⑤

Y-BOCS(エール・ブラウン強迫観念・強迫行為尺度)Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale:強迫性障害の症状を評価するための心理検査であり、臨床家による面接と質問紙の組み合わせで使用されます。

他に強迫性障害を検査するものはMOCI(モーズレイ強迫神経症質問紙)があります。

① CAARS(Conners' Adult ADHD Rating Scales):ADHD(注意欠陥多動性障害)の症状を評価するための心理検査であり、自己報告と評価者による評価を組み合わせて使用されます。

② CAPS(Clinician-Administered PTSD Scale):PTSD(心的外傷後ストレス障害)の診断と重症度を評価するための心理検査であり、臨床家による面接と質問紙の組み合わせで使用されます。

③ POMS2(Profile of Mood States 2nd Edition):心理的な状態や気分を測定するための心理検査であり、テスト受験者が自己評価する形式で使用されます。

④ SDS(Zung Self-Rating Depression Scale):うつ病の重症度を評価するための心理検査であり、自己評価に基づいて使用されます。

**********************************

問22 閉経の過程で血中濃度が上昇するホルモンとして、最も適切なものを一つ選べ。

① グルカゴン

② バソプレシン

③ 卵胞ホルモン

④ 甲状腺ホルモン

⑤ 卵胞刺激ホルモン

**********************************

【閉経の過程で血中濃度が上昇するホルモン 】

答え⑤

⑤ 卵胞刺激ホルモン:卵胞刺激ホルモンは脳下垂体から分泌されるホルモンで、女性の生殖機能を調節します。卵胞刺激ホルモンにはLH(黄体形成ホルモン)とFSH(卵胞刺激ホルモン)があり、これらは卵巣で卵胞の成熟や排卵を促進します。また、LHは黄体の形成を助け、FSHは卵胞内のエストロゲン産生を刺激します。これらのホルモンは月経周期や妊娠の調節に重要な役割を果たします。

閉経の過程で血中濃度が上昇するホルモンは、卵胞刺激ホルモン(FSH)です。閉経に伴い、卵巣の機能が低下し卵胞の数が減少するため、脳下垂体から分泌されるFSHの量が増加します。この増加したFSHが閉経の一因とされています。

① グルカゴン:グルカゴンは膵臓から分泌されるホルモンで、血糖値を上げる働きを持ちます。グルカゴンは肝臓でグリコーゲンを分解し、血糖値を上昇させることでエネルギー供給を促進します。また、脂肪細胞で脂肪分解を促進し、エネルギーの代謝を増加させます。

② バソプレシン:バソプレシンは脳下垂体から分泌されるホルモンで、利尿作用と体液バランスの調節に関与しています。バソプレシンは腎臓で水の再吸収を促進し、尿の濃縮を助けます。また、バソプレシンは血管を収縮させ、血圧の上昇を促す作用もあります。

③ 卵胞ホルモン:卵胞ホルモンは女性の卵巣で産生されるホルモンで、月経周期や妊娠に関与しています。卵胞ホルモンは卵胞の成熟や排卵を促進し、子宮内膜の増殖を誘導します。また、妊娠が成立した場合には胎盤で卵胞ホルモンの分泌が続き、妊娠の維持にも関与します。

④ 甲状腺ホルモン:甲状腺ホルモンは甲状腺から分泌されるホルモンで、基礎代謝率の調節や成長・発育に関与しています。甲状腺ホルモンにはT3(トリヨードチロニン)とT4(テトラヨードチロニン)があり、これらは体内の細胞に直接作用してエネルギー代謝を促進します。また、甲状腺ホルモンは神経系の発達や心臓の機能にも影響を与えます。

**********************************

問23 D. H. Meichenbaumが提唱した認知行動療法であり、自己教示訓練を主要な技法とするものとして、最も適切なものを一つ選べ。

① 自律訓練法

② モデリング

③ 自己調整学習

④ 漸進的筋弛緩法

⑤ ストレス免疫訓練

**********************************

【認知行動療法】

答え ⑤

ストレス免疫訓練法(Stress Inoculation Training:SIT)D.H.Meichenbaum(マイケンバウム)が開発した認知行動療法の介入プログラムであり、ストレスへの対処法を学ぶ事で、ストレスへの免疫を増やす事を目標としています。ストレス免疫訓練法の技法である「自己教示訓練」は、特定場面で生じる「自己陳述(自分に向かって話す言葉)」を自分で把握し、非機能的な内容から”対処的な内容”へと自己陳述を変容させることによって、自分の認知、情動、行動を変容させる訓練です。自己教示訓練を通して、認知的方略とセルフコントロールスキルを習得していきます。患者はストレス反応を引き起こすトリガーを特定し、それに対する対処方法やストレスマネジメントのスキルを学習します。ストレスへの対処力やストレス耐性の向上により、心理的な健康状態を改善することを目指します。

① 自律訓練法:自律訓練法は、リラクゼーションや心身の調整を目的とした行動療法の一つです。患者は呼吸法や筋弛緩法などを使い、心身のリラックスを促進します。この訓練により、ストレスや不安の軽減、心身の調和を実現し、自己コントロールの向上を図ることができます。

② モデリング:モデリングは、行動学習の手法の一つで、他者の行動や態度を観察・模倣することで学習や行動の変容を促す方法です。模範となるモデルの行動や技巧を観察し、それを自己の行動に適用することで、新たなスキルや対処方法を獲得することができます。

③ 自己調整学習:学習者が自分の目標を決め、その目標を達成するために自らの計画を立て、実行段階で思考、感情及び行為をコントロールし、実行後に振り返り、自らの学習行動を評価するプロセス。学習を習慣的機械的にこなすのではなく、高い学習動機のもとに、目標達成に必要なことを段取りを決めて実行していくことが、習得や次の動機づけの好循環を生むと考えている。学習計画の段階、学習実行の段階、振り返りの段階の各段階がある。

④ 漸進的筋弛緩法:漸進的筋弛緩法は、筋肉の緊張と緩和のパターンを学び、リラクゼーションを促進する行動療法の手法です。患者は一連の筋肉群を意識的に緊張させ、緩和させることで体の緊張を解消します。段階的に筋肉群を緊張させることで、リラックス効果を高めることができます。

**********************************

問24 慢性期の統合失調患者に対する心理的支援として、最も適切なものを一つ選べ。

① エクスポージャー

② 標準型精神分析療法

③ 眼球運動による脱感作用と再処理法(EMDR)

④ サイコロジカル・リカバリー・スキル(SPR)

⑤ ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST)

**********************************

【慢性期の統合失調症患者に対する心理的支援】

答え ⑤

ソーシャル・スキルズ・トレーニング(Social Skills Training, SST):統合失調症患者は社会的な相互作用に困難を抱えることがある。ソーシャル・スキルズ・トレーニングは、個人が社会的な相互作用においてコミュニケーション、対人関係、問題解決などの適切な行動やコミュニケーションスキルを習得するためのトレーニングプログラムである。スキルを開発することを重視している。これにより、統合失調症や自閉症スペクトラム障害などの状態において、患者が社会的な状況でより適応できるようになることに役立てることができる。

<慢性期の統合失調症患者に対する心理支援>

・個別認知行動療法(CBT):このアプローチは、統合失調症の症状や信念に焦点を当て、具体的な認知と行動のパターンを変えることを目指す。統合失調症の症状に直接アプローチし、患者の症状管理や日常生活の改善に役立つ科学的に裏付けられた手法である。症状の軽減や機能の改善においてより具体的な効果が期待できる。

・家族療法:統合失調症は患者だけでなく、その家族にも影響を与えることがある。家族療法は、家族の理解やサポートを通じて、患者の回復を促進する。家族のコミュニケーションや関係を改善することにより、患者の症状管理や社会的結果が向上することがある。

・サポートグループへの参加:統合失調症患者は、他の人とのつながりや支援が必要。サポートグループへの参加は、同じ経験を持つ他の患者との交流や情報共有を通じて、患者の自己効力感や希望を高めることができる。

・薬物療法との連携:統合失調症の治療には、通常、薬物療法が含まれる。心理支援は薬物療法との連携が重要であり、患者が薬物を適切に管理し、副作用や症状の管理に関する情報を提供することが求められる。

① エクスポージャー(Exposure):エクスポージャーは、心理療法の手法の一つで、個人が恐怖や不安を引き起こす刺激や状況に直面することを意味します。これにより、恐怖や不安の反応が緩和され、徐々にその刺激に対する恐怖感が減少することを目指す。

② 標準型精神分析療法(Standardized Psychodynamic Therapy):標準型精神分析療法は、心理療法の一形態であり、無意識の心理的要因や過去の経験が現在の問題にどのように影響を与えているかを探求する。クライエントと治療家の対話を通じて、洞察力や理解を深め、問題解決や回復を促進することを目指す。

③ 眼球運動による脱感作と再処理法(EMDR:Eye Movement Desensitization and Reprocessing):EMDRは、トラウマ後ストレス障害(PTSD)や他の心理的トラウマに対する治療法。治療中に、治療家がクライエントに左右の目の運動を促すことで、トラウマ体験の脱感作や再処理を促進する。この手法は、トラウマの記憶や関連する感情・信念の再構築を支援することを目指す。

④ サイコロジカル・リカバリー・スキル(Psychological Recovery Skills, SPR):サイコロジカル・リカバリー・スキルは、災害やトラウマなどの精神的な困難に直面した個人の回復を支援するために開発されたアプローチです。SPRは、個人の内的な強みや自己効力感を促進し、ストレス管理や問題解決のスキルを向上させることを重視している。

**********************************

問25 アルコール依存症者の支援において、最初から断酒を目指すのではなく、飲酒がもたらす心身や社会生活への悪影響の緩和を目的とする方法として、最も適切なものを一つ選べ。

① ゼロトレランス

② セルフコントロール

③ ハームリダクション

④ リスクマネジメント

⑤ リスクコミュニケーション

**********************************

【アルコール依存症者の支援】

答え ③

ハームリダクション:依存症者への支援のアプローチの一つで、害を最小化することを目指します。完全な禁止を目指すのではなく、依存物質の使用や依存行動を減らし、リスクや害の程度を軽減することに焦点を置きます。例えば、交換針プログラムや安全な使用方法の教育などが行われることがあります。

① ゼロトレランスzero-tolerance policing:不寛容を是とし細部まで罰則を定めそれに違反した場合は厳密に処分を行う方式。依存症者の支援のアプローチの一つであり、完全な禁止を目指すものです。依存症を持つ個人に対して、アルコールや薬物の使用を一切禁止することを提唱します。このアプローチは、依存症者にとって使用のコントロールが難しいと考える立場から、断固たる禁止を通じて回復を促すことを目指します。

② セルフコントロール:依存症者が自己の欲求や衝動をコントロールする能力を開発するための支援手法です。セルフコントロールの目標は、依存物質や依存行動への執着から自立し、適切な判断や行動を取ることです。依存症者は認知技法やストレス管理法を学び、欲求に対する耐性を高めることでセルフコントロールを向上させます。

④ リスクマネジメント:依存症者の支援において、害やリスクを管理し軽減するための戦略やアプローチです。依存症者のリスクを特定し、それに対する具体的な対策や予防策を立てることで、害の発生や再発を防ぎます。医療専門家やカウンセラーがリスク評価やプランニングを行い、依存症者がより安全な状態で生活できるよう支援します。

⑤ リスクコミュニケーション:リスクコミュニケーションは、依存症者や関係者に対してリスクに関する情報を提供し、理解と適切な意思決定を促すコミュニケーションの手法です。リスクの性質や影響、予防策などを明確に伝えることで、依存症者がリスクを正しく理解し、自己の行動や選択に対して適切な判断を行えるよう支援します。

**********************************

問26 N.E.Bank-Mikkelsenによるノーマライゼイションの説明として、最も適切なものを一つ選べ。

① 生活上のリスクを共有して負担し合うこと。

② 社会的に立場が弱い人々への支援や制度を設けること

③ 多様性をすべて包摂し、個々に必要な支援を保障すること。

④ 知的障碍者にすべての市民と同等の権利や機会を与えること。

⑤ 個人の権利や自己実現が尊重され、人が身体的・精神的・社会的に良好な状態でいること。

**********************************

【ノーマライゼーション】

答え ④

ノーマライゼーションNormalization:ノーマライゼーションの発祥はデンマークのN.E.Bank-Mikkelsen。ノーマライゼーションの理念は、もともとは「障害のある人にも、障害のない人と同じ生活を」というのが出発点だった。その後、ニィリエ(Nirje, B.)がノーマライゼーション(normalization)の理念を8つの原理にまとめた

**********************************

問27 子育て支援や児童虐待防止法を目的に据えたポピュレーションアプローチの具体例として、最も適切なものを一つ選べ。

① 一時保護

② 保育所等訪問支援

③ 養育支援訪問事業

④ 子育て短期支援事業

⑤ 乳児家庭全戸訪問事業

**********************************

【ポピュレーションアプローチの具体例】

答え ⑤

乳児家庭全戸訪問事業:出生したばかりの乳児を持つ家庭を対象に、専門家が定期的に訪問し、保護者への養育支援や子どもの発育・発達の観察・評価を行います。このアプローチは、特定の個別の家庭だけでなく、全体のポピュレーションである乳児家庭全体に対して支援を提供するため、ポピュレーションアプローチの一例と言えます。

① 一時保護:児童虐待や子どもの安全に関する危険があると判断された場合に、一時的に子どもを保護する制度です。児童相談所や関連機関が子どもを安全な場所に預かり、危機を解消するための支援を行います。一時保護は子どもの安全を最優先に考え、保護措置の一つとして適用されます。

② 保育所等訪問支援:子育てに困難を抱える家庭を対象に、保育所や幼稚園の職員が家庭を訪問し、子育て支援を行う活動です。家庭環境や子どもの成長・発達の状況を把握し、必要な支援や情報提供を行うことで、家庭の負担を軽減し、子育ての質を向上させます。

③ 養育支援訪問事業:子どもの発達や保護者の子育てスキル向上を支援するために、専門家が家庭を訪問し、個別の養育支援を行う取り組みです。保護者の相談や情報提供、育児アドバイスなどを通じて、安定した養育環境を整え、子どもと家族の健やかな成長を促します。

④ 子育て短期支援事業:子育てにおいて一時的な支援が必要な家庭を対象に、一定期間の支援を提供する取り組みです。保護者の疲労やストレスの軽減、子どもの一時的な保育・支援を通じて、家庭の機能回復や子育て環境の改善を支援します。

**********************************

問28 ある授業で、読み聞かせを中心とした教授法と、イラストを多用した教授法の学習成果を比較したところ、継時処理が優位な認知的特性を有する児童生徒は前者で、同時処理が優位な認知的特性を有する児童は後者で、それぞれ学習成果が良好な傾向にあった。この現象を説明するものとして、最も適切なものを一つ選べ。

① 潜在学習

② 文化強化

③ 適性処遇交互作用

④ Yerkes-Dodsonの法則

⑤ アンダーマイニング効果

**********************************

【学習効果に関連する用語】

答え ③

③ 適性処遇交互作用:クロンバック(L.J.Cronbach)によって提唱された、学習者の「適性」と「処遇」が互いに影響を与え学習成績に影響するという概念です。学習者の適性(学力、興味関心、態度等)と処遇(指導のやり方)には交互作用があり、適性と処遇の組み合わせによって学力の効果が異なることを表します。この理論によれば、学習者の適性の違いによって教授方法の効果が異なるということになります。

適性:その学習遂行に対し、適切に機能すると考えられる学習者の内的要因(学力や既有知識・性格・態度・興味・感心・学習スタイルなど)

処遇:学習に対する操作としての、さまざまな教授方法(指導の手法・課題・かかわり方・カリキュラム・学習環境など)

これらの交互作用は、分散分析や重回帰分析により検定が可能です。適性処遇交互作用は、個別差や多様性を尊重する教育の重要な原則となっています。

① 潜在学習:学習の効果が外部的に観察される前に、意識的な努力なしに知識やスキルが内在化される現象です。学習者が学習に取り組んでいない間でも、情報や経験が蓄積され、後になって意識的な活動によって表出されることがあります。潜在学習は自主学習や創造性の発揮などにも関連し、学習の成果を最大化する上で重要な要素とされています。

② 文化強化:特定の文化や社会的価値観に基づいて学習や行動が強化されることを指します。言葉や慣習、規範など文化的な要素が学習者によって内面化され、それによって行動が形成されます。文化強化は学習者の行動や価値観を形成・維持する力となり、社会的な統制や共同体の一体感を醸成する役割を果たします。

④ Yerkes-Dodsonの法則:刺激の強さとパフォーマンスの関係を示した心理学の法則です。一定の刺激の下では、パフォーマンスは刺激の強さに応じて向上しますが、ある程度を超えるとパフォーマンスが低下することが示されています。適切な刺激のバランスが重要であり、過度なストレスや刺激過剰もパフォーマンスに悪影響を与えることを意味します。

⑤ アンダーマイニング効果:外部から与えられる報酬や強化が、個人の内発的な動機や興味を減少させる現象です。外的な報酬が行動を制御するようになると、内発的な動機づけが低下し、行動の持続や品質が損なわれる場合があります。この効果を考慮して、適切なバランスで外的な報酬を与えることや、内発的な動機づけを促す環境づくりが重要とされています。

**********************************

問29 学習者が、自分が理解している状態を把握し、それに基づいて自分の学習行動を調整する学習方略として、適切なものを一つ選べ。

① 精緻化方略

② 体制化方略

③ メタ認知方略

④ 深い処理の方略

⑤ 外的リソース方略

**********************************

【学習方略】

答え ③

メタ認知方略は学習者が自己の学習プロセスを監視し、理解度や学習の進捗状況を把握する能力を指します。学習者は自己評価やフィードバックを通じて自身の理解度を把握し、それに基づいて学習戦略や学習計画を調整します。メタ認知方略を使うことで、学習者は自己の弱点や課題を特定し、効果的な学習戦略を選択・適用することができます。このような自己調整の能力は、学習の効率性や成果の向上につながるため、学習方略として重要です。

① 精緻化方略: 学習者が知識やスキルをより高度に習得するために、既に獲得した情報や技術を繰り返し練習し、洗練させる学習戦略です。継続的な反復や実践を通じて、学習内容を深く理解し、より高いレベルで応用できるようになります。

② 体制化方略: 学習者が情報やスキルを組織化し、体系的な枠組みや構造を作り上げる学習戦略です。情報を整理し、関連する要素や概念を統合し、網羅的な理解を促進します。

④ 深い処理の方略: 学習者が情報を意味や関連性といった深いレベルで処理する学習戦略です。情報を単純に暗記するのではなく、理解や意味づけを重視し、情報を長期的に記憶するための意味的な処理を行います。

⑤ 外的リソース方略: 学習者が外部の資源やツールを活用する学習戦略です。書籍、インターネット、教具などの外的なリソースを利用して情報を収集し、学習のサポートや拡張を図ります。

**********************************

問30 「姿勢・運動」「認知・適応」及び「言語・社会」の3つの領域から構成されている心理検査として、正しいものを1つ選べ。

① WPPSI-Ⅲ

② 新版K式発達検査

③ S-M社会生活能力検査

④ グッドイナフ人物画検査

⑤ 遠城寺式乳幼児分析的発達検査

**********************************

【心理検査】

答え ②

新版K式発達検査:姿勢・運動、認知・適応、言語・社会の3つの領域から構成されています。この検査は、乳幼児や幼児期の発達評価を行うために使用されます。姿勢・運動領域では、基本的な運動能力や身体的発達を評価します。認知・適応領域では、知覚、注意、記憶、問題解決などの認知能力や適応能力を評価します。言語・社会領域では、言語発達や社会性の発達を評価します。このように、新版K式発達検査は幅広い発達領域をカバーし、発達段階の評価や早期介入のための情報を提供します。

① WPPSI-Ⅲ(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence):は、幼児や小学生の知能を測定する心理検査です。言語、知覚、記憶、推理などの認知能力を評価し、知能指数を算出します。年齢に応じた課題を通じて、言語理解や図形の把握、論理的思考などを測定します。知能の強みや弱みを明らかにし、教育や訓練の計画に活用されます。

③ S-M社会生活能力検査:主に自閉症スペクトラム障害(ASD)のある人の社会的適応能力を評価するために用いられる検査です。日常生活の社会的なスキルや行動の理解度を測定し、個別のサポートや介入の計画に役立ちます。

④ グッドイナフ人物画検査:人物画を通じて被験者の心理的な特性や情動を評価する心理検査です。被験者が与えられたテーマや指示に基づいて人物の絵を描きます。描かれた人物画から、自己像や対人関係、情緒状態などを分析・評価します。

⑤ 遠城寺式乳幼児分析的発達検査:乳幼児期の発達評価を行うための心理検査です。言語、運動、知覚、社会性などの領域を評価し、発達段階や発達の特徴を把握します。保護者のインタビューや観察などを組み合わせて行われ、早期の発達障害や困難の発見や適切なサポートの提供に役立ちます。

**********************************

問31 心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律<医療観察法>における医療観察制度について、正しいものを1つ選べ。

① 審判は、公開で行われる。

② 公認心理師は、精神保健審判員を務める。

③ 社会復帰調整官は、地方裁判所に配置される。

④ 対象者は、審判において弁護士を付添人に選任することができる。

⑤ 処遇事件にかかる審判手続きは、精神保健参与員の申し立てにより開始される。

**********************************

【医療観察制度】

答え ④

対象者は、審判において弁護士を付添人に選任することができる。

医療観察法では、心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の医療観察を行う制度が規定されています。この制度において審判が行われる際、対象者は自身の権利を保護するために弁護士を付添人に選任することができます。付添人は対象者の利益を代表し、審判手続きに参加する役割を担います。対象者には適切な法的サポートが与えられることで、公正な審判が行われることを保障するためです。

**********************************

問32 乳化作用を有し、脂肪の分解を助ける消化液として、正しいものを1つ選べ。

① 唾液

② 胃酸

③ 胆汁

④ 膵液

⑤ 腸液

**********************************

【脂肪の分解を助ける消化液】

答え ③

胆汁:脂質の消化・吸収を助け、脂肪の乳化を行う。

① 唾液:食物の咀嚼を助け、消化酵素で糖質の分解を開始する。

② 胃酸:タンパク質の分解を促し、細菌の繁殖を防ぐ。

④ 膵液:消化酵素の分泌により、炭水化物、タンパク質、脂質の分解を補助する。

⑤ 腸液:消化酵素や腸内細菌により、栄養素の最終的な分解と吸収を行う。

**********************************

問33 発熱時に起こる身体の変化として、最も適切なものを一つ選べ。

① 呼吸数の減少

② 心拍数の減少

③ 基礎代謝量の低下

④ 消化液分泌の抑制

⑤ タンパク質分解の抑制

**********************************

【発熱時に起こる身体の変化】

答え ④

④ 消化液分泌の抑制:発熱時は体内のエネルギーを熱産生に集中させるため、消化液分泌が一時的に抑制されることがあります。

*発熱時に起こる身体反応は、発熱による炎症や免疫反応の一環として現れます。

① 呼吸数の減少:間違い。発熱時は体温上昇により代謝が活発化し、呼吸数が増加する傾向があります。

② 心拍数の減少:間違い。発熱時は体温上昇により心拍数が上昇し、循環の増加が見られることが一般的です。

③ 基礎代謝量の低下:間違い。発熱は代謝の活性化を伴い、基礎代謝量が通常よりも上昇する傾向があります。

⑤ タンパク質分解の抑制:間違い。発熱時はタンパク質の代謝が増加し、タンパク質分解も活発化することがあります。

**********************************

問34

B型肝炎ウィルスの感染経路として、最も適切なものを一つ選べ。

① 精液

② 飛沫

③ 飲用水

④ 吐しゃ物

⑤ エアロゾル

**********************************

【型肝炎ウイルスの感染経路】

答え ①

B型肝炎はB型肝炎ウイルス(HBV)が血液・体液を介して感染して起きる肝臓の病気です。HBVは感染した時期、感染したときの健康状態によって、一過性の感染に終わるもの(一過性感染)とほぼ生涯にわたり感染が継続するもの(持続感染)とに大別されます。2016年4月1日以降に生まれた全ての0歳児にHBVのワクチンが接種されるようになりました。

<感染経路と感染症の例>

① 精液:性感染症(例:HIV、淋病)

② 飛沫:風邪やインフルエンザ

③ 飲用水:下痢症(例:コレラ、赤痢)

④ 吐しゃ物:ノロウイルス感染症

⑤ エアロゾル:結核、麻疹

**********************************

問35 「患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること」を意味する用語として、最も適切なものを一つ選べ。

① アドヒアランス

② エンパワメント

③ コンプライアンス

④ セルフ・モニタリング

⑤ ポジティブ・アクション

**********************************

【医師と患者の関係に関する用語】

答え ①

アドヒアランス:患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること。

② エンパワメント:個人やグループが自己の力や能力を最大限に引き出し、自己決定や自己管理を促進すること。自己効力感や自己肯定感の向上、参加や意見表明の機会の提供、資源やサポートの提供などが含まれる。

③ コンプライアンス:他者の指示や規則に従うこと。医療や治療においては、患者が医師や治療計画に従うことを指す。治療の効果を最大化するために、服薬や治療プロトコルの遵守が重要とされる。

④ セルフ・モニタリング:自己の行動や状態を意識的に観察・記録すること。目標達成や行動変容を促すために用いられる手法であり、自己観察や行動日誌の作成、データの分析・評価を通じて自己のパターンや進捗を把握する。

⑤ ポジティブ・アクション:特定の社会的集団(性別、人種、障害者など)に対して、過去の差別や不平等を是正するための積極的な取り組みや措置。平等な機会やアクセスの確保、多様性の尊重や包摂を促進するために行われる措置のことを指す。

**********************************

問36 神経性やせ症に伴う身体の変化として、適切なものを一つ選べ。

① 産毛の減少

② 血圧の上昇

③ 体温の上昇

④ 脈拍の増加

⑤ 骨密度の低下

**********************************

【神経性やせ症】

答え ⑤

神経性やせ症 (anorexia nervosa: AN):やせへの執拗な追求,肥満に対する病的な恐怖,身体像の歪み,および必要量に対する相対的な摂取量制限が有意な低体重につながっていることを特徴とする。診断は臨床的に行う。大半の治療は何らかの形態の精神療法および行動療法である。若年患者の治療では家族の関与が極めて重要である。主に女児および若年女性に生じる。通常,発症は青年期中であり,40歳以降での発症はまれである。

よくみられる身体所見としては,徐脈,低血圧,低体温,うぶ毛の密生または軽い多毛,および浮腫などがある。体脂肪は大幅に減少する。頻繁に嘔吐する患者では,歯のエナメル質侵食,無痛性の唾液腺腫大,および/または食道の炎症が生じていることがある。

**********************************

問37 高齢者において薬物による有害事象が増加する原因の説明として、適切なものを一つ選べ。

① 体脂肪率の低下

② 体水分量の増加

③ 薬物吸収の低下

④ 薬物代謝の亢進

⑤ 薬物排せつの減少

**********************************

【薬物による有害事象が増加する原因】

答え ⑤

加齢により代謝が落ちることで、その結果として排泄も減少する

**********************************

問38 精神病床の特徴として、適切なものを一つ選べ

① 一般病院には設置されていない。

② 一般病床に比べて、平均在院日数が多い。

③ 一般病床に比べて、人口当たりの病床数が多い。

④ 一般病床に比べて、病床当たりの医師数が多い。

⑤ 病床数は私的な病院よりも公的な病院に多い。

**********************************

【精神病床の特徴】

答え ②

一般病床に比べて、平均在院日数が多い。

<病床の区分>

・精神病床:病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。

・感染病床:病院の病床のうち、一類感染症、二類感染症(結核を除く。)新型インフルエンザ等感染症、指定感染症の患者、新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。

・結核病床:病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう

・療養病床:病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。

・一般病床:病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。

**********************************

問39 不登校児童の生徒の集団生活への適応、基礎学力の補充、学校生活への復帰等を通じて、社会的な自立を支援することを主な目的とした教育委員会が設置する機関として、最も適切なものを一つ選べ。

① 通級指導教室

② フリースクール

③ 発達障碍者支援センター

④ ひきこもり地域支援センター

⑤ 教育支援センター(適応指導教室)

**********************************

【教育委員会が設置する機関】

答え ⑤

教育支援センター(適応指導教室): 不登校児童の生徒の集団生活への適応、基礎学力の補充、学校生活への復帰等を通じて、社会的な自立を支援することを主な目的とします。教育委員会や学校教育センター、特別支援学校などが設置しています。

① 通級指導教室: 通常学級に在籍しつつ、週に何時間かある通級による指導の時間だけ通級に移動して、一人ひとりの困難や課題に合わせた支援・指導を受けるという形式の特別支援教育に基づく教育制度の一つです。平成5年より全国で制度化され、学校教育法に位置づけられた特別支援教育の下設置されています。その後の制度改正で、情緒障害から自閉症の方が独立して規定されるとともに、学習障害(LD)、ADHDも通級による指導・支援の対象に含まれるようになりました。

② フリースクール: 学校に馴染めない生徒や社会的に困難な状況にある若者に対し、自主的な学びや生活支援を提供します。フリースクール協会や非営利団体、地方自治体などが設置しています。

③ 発達障害者支援センター: 発達障碍を持つ個人やその家族に対し、診断・相談・支援などのサービスを提供し、生活の質を向上させます。地方自治体の福祉部門や保健所、医療機関などが設置しています。

④ ひきこもり地域支援センター: ひきこもり状態にある人々に対し、相談や支援活動を通じて社会復帰や自立を促進します。地方自治体の福祉部門やひきこもり支援団体、NPO法人などが設置しています。

**********************************

問40 労働安全衛生法が定める、事業場の規模に応じた事業所の義務として、正しいものを一つ選べ。

① 衛生委員会の設置

② 従業員支援プログラムの導入

③ ハラスメント相談窓口の設置

④ 事業場内の心理相談体制の確立

⑤ 事業場外の精神医療機関との連携

**********************************

【労働安全衛生法】

答え ①

衛生委員会の設置

労働安全衛生法によれば、労働者の健康や安全を守るために事業主は事業場に衛生委員会を設置する義務があります。衛生委員会は労働者の健康管理や労働環境の改善などを担当し、労働者の安全と健康を確保するための重要な役割を果たします。

**********************************

問41 共感性の性質や働きに関する説明として、不適切なものを一つ選べ。

① 同情と同一の概念である

② 認知的共感性と情動的共感性に大別される

③ 他者の理解を深め、円滑な対人関係の形成の基礎となる。

④ 共感性の程度は、他者の情動状態に対する感受性の指標として使われる。

⑤ 他者の情動状態を知覚することに伴って生起する情動反応のことを指す。

**********************************

【共感性の性質や働き】

答え ①

同情:他者の状況に同情や哀れみの感情を抱くことに焦点を当てます。

共感:他者の感情や状況に対して理解し、共有する心理的なプロセスです。共感することで、相手の感情や経験を自分自身も体験しようとすることができます。これにより、相手の内面をより深く理解し、感情的なつながりを築くことができます。共感は他者の感情に共鳴し、サポートや励ましを提供することができるだけでなく、相手との信頼や共感的な関係を構築するために重要な要素です。

情動的共感性:相手の情動や感情を自分の情動や感情として写し取ることです。悲しんでいる相手の傍らにいたときに、自分まで悲しくなるといった現象を指します。

認知的共感:相手の情動や感情を自分のものとして写し取ることなく、「相手は悲しんでいるのだ」と理解するプロセスを指します。両者は同時に起きることもありますが、一方のみが起きることも十分にある、独立した過程です。

**********************************

問42 S. E. Finnのアセスメントについて、不適切なものを一つ選べ。

① 標準化された心理検査を用いる。

② アセスメントを行う者の個性の影響を取り除く。

③ 心理検査の結果についてクライエントと対話する。

④ アセスメントのプロセス自体が心理療法とみなされる。

⑤ クライエントにアセスメントで何を明らかにしたいかを尋ねる。

**********************************

【Finnの治療的アセスメント】

答え ②

心理的アセスメントによって得られた様々な情報は、検査者自身の姿勢といった「検査者の諸要因に対する1つの反応」という側面を持つ。

**********************************

問43 Lewy小体型認知症の症状や特徴として、不適切なものを一つ選べ。

① 常同行動

② 自律神経症状

③ Parkinson症状

④ 視空間認知障害

⑤ レム睡眠行動障害

**********************************

【Lewy 小体型認知症の症状や特徴】

答え ①

レビー小体型認知症の症状

・認知機能の変動

・繰り返される幻視 (特に夜間に現れやすい)

・パーキンソン症状

・自律神経症状 (便秘や尿失禁、異常な発汗、だるさ、立ちくらみ)

・睡眠中の行動異常(レム睡眠行動障害)

******************************

問44 児童養護施設入所児童の家庭復帰が直近に見込まれる場合に、児童相談所の対応として、誤っているものを一つ選べ。

① 家庭復帰が見込まれる入所児童の意思を確認する。

② 家庭復帰する家庭の状態を具体的に直接観察する。

③ 家庭裁判所に児童福祉施設入所措置解除を申請する。

④ 要保護児童対策地域協議会と支援指針に関する協議を行う。

⑤ 家庭復帰計画は、必要に応じて中止や修正があることを、入所児童や保護者に事前に伝える。

**********************************

【児童相談所の対応】

答え ③

児童養護施設入所児童の家庭復帰に際して、家庭裁判所の判断は必要ない。児童相談所の援助方針会議において判断する。

<家庭復帰の適否を判断する基準>

①子どもの意思の確認

②家庭復帰する家の状態、家庭環境等を直接確認

④地域における援助体制・機能の評価(要保護児童対策地域協議会の活用)

・保護者援助の効果

・援助指針及び自立支援計画の達成状況

・施設長の意見、評価

・保護者、家族の現状の確認

**********************************

問45 精神障害の労災認定において、認定の対象となる精神障害として、誤っているものを一つ選べ。

① 気分障害

② 適応障害

③ 統合失調症

④ 身体表現性障害

⑤ アルコールや薬物による障害

******************************

【精神障害の労災認定】

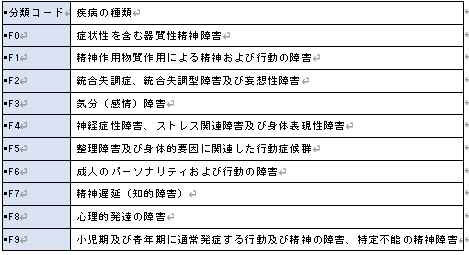

答え ⑤

精神障害の労災認定において、認定の対象となる精神障害は、ICD-10第Ⅴ章「精神および行動の障害」に分類される障害である。認知症や頭部外傷などによる障害(F0)、およびアルコールや薬物による障害(F1)は除く。

参考:小児期及び青年期に通常発症する行動及び精神の障害、特定不能の精神障害

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

******************************

問46 昇進や配置などの人的資源管理で行われる人事考課において、事業者が労働者を評価する指標として、誤っているものを一つ選べ。

① 業績

② 態度

③ 能力

④ パーソナリティ

⑤ ストレスチェックの結果

******************************

【人事考課における評価指標】

答え ⑤

<人事評価ポイント>

・能力評価

・業績評価

・態度

******************************

問47 更生保護の内容として、誤っているものを一つ選べ。

① 恩赦

② 保護観察

③ 更生緊急保護

④ 特別改善指導

⑤ 仮釈放・仮退院

******************************

【更生保護】

答え ④

④ 特別改善指導:改善指導は,刑事施設内で行われる矯正指導のうちのひとつであり、更生保護にはならない。受刑者に対し,犯罪の責任を自覚させ,健康な心身を培わせ,社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行うものであり、一般改善指導及び特別改善指導がある。特別改善指導は,薬物依存があったり、暴力団員であるなどの事情により、改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、その事情の改善に資するよう特に配慮して行う。以下の6類型の特別改善指導を実施している。

<1>「薬物依存離脱指導」

<2>「暴力団離脱指導」

<3>「性犯罪再犯防止指導」

<4>「被害者の視点を取り入れた教育」

<5>「交通安全指導」

<6>「就労支援指導」

参照:令和2年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/3 (moj.go.jp)

更生保護とは:「・・・犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする」(法務省)

① 恩赦:確定した刑の全部または一部を消滅させること。皇室または国家の慶弔ないし重要行事等に際して行われる政令恩赦と、内個別恩赦がある。個別恩赦は、恩赦を希望する人からの出願を受けた上申権者が恩赦の上申を行い、審査の結果、内閣が決定し、天皇がこれを認証する。

② 保護観察:犯罪を犯した人や非行のある少年を保護観察官と保護司が社会生活の中で指導・支援し、更生に導く制度です。保護観察の対象者は、主に以下の4種類です。

・家庭裁判所から保護観察処分を受けた者

・少年院から仮退院した者

・刑務所から仮釈放された者

・保護観察付きの執行猶予判決を受けた者

保護観察の期間は、1年から5年までです。保護観察官や保護司は、保護観察の対象者に対して、次の事項を指導・支援します。

・就職・進学などの就労支援

・生活指導

・心理療法

・更生訓練

保護観察の対象者が保護観察官や保護司の指導・支援に従わない場合は、保護観察が解除され、刑務所や少年院に収容されることがあります。保護観察は、犯罪を犯した人や非行のある少年が社会復帰し、更生するために重要な役割を果たしています。

③ 更生緊急保護:更生緊急保護とは、事件を起こして身体を拘束されその後釈放された者で、親族の援助が受けられない、福祉事務所などに保護を求めることができないなど、一時的に生活が困難な場合に法律により保護観察所に特別に保護の申し出ができる制度です。

更生緊急保護の対象となるのは、次の3つの全てにあてはまる人です。

・刑事上の手続または保護処分による身体の拘束を解かれた人(更生保護法85条1項。更生保護法は以下「法」とします。)

・親族からの援助を受けることができず、または公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない者

・これらの援助または保護のみによっては改善更生することができないと認められる者

更生緊急保護の内容は、次のとおりです。

・金品を給与し、または貸与する

・宿泊場所を供与する

・宿泊場所への帰住、医療、療養、就職または教養訓練を助ける

・職業を補導する

・社会生活に適応させるために必要な生活指導を行う

・生活環境の改善または調整を図る

更生緊急保護の期間は、原則として6か月です。ただし、特別な事情がある場合は、さらに6か月を限度として延長することができます。更生緊急保護を受けるためには、保護観察所に申し出をする必要があります。保護観察所は、申出内容を審査し、必要に応じて更生緊急保護を行うかどうかを決定します。

⑤ 仮釈放・仮退院:刑期の一部を満了した受刑者を、一定の条件を付して釈放することです。仮退院とは、少年院に収容されている少年を、一定の条件を付して退院させることです。

仮釈放・仮退院の目的は、受刑者・少年が刑務所・少年院を出所した後、社会復帰を果たすことを支援することです。仮釈放・仮退院を受けるには、刑罰を遵守する意思があること、社会復帰を図る能力があること、仮釈放・仮退院が社会秩序に害を及ぼすおそれがないことが条件となります。

仮釈放・仮退院を受けた受刑者・少年は、保護観察官の指導を受けながら、社会復帰に向けて生活を送ります。保護観察官は、受刑者・少年の生活状況を定期的に訪問し、問題があれば指導や援助を行います。

******************************

問48 学校でスクールカウンセラーとして業務にあたる公認心理師の行動として 、最も適切なものを一つ選べ。

① 緘黙のある児童への対応について、担任教師にコンサルテーションを行った。

② チーム学校の運営体制として、スクールカウンセラーが管理責任者となる体制を提案した。

③ 児童生徒理解・支援シートの作成への協力を依頼されたが、担任教師による作成を提案し、関与を控えた。

④ アウトリーチで訪問した児童宅で父親から児童が暴力を受ける場面をも目撃したが、児童から強く口止めされたため、児童相談所への通告を控えた。

**********************************

【学校における公認心理師の行動】

答え ①

② チーム学校の運営管理責任者は校長。

③ 児童生徒理解・支援シートの作成を依頼された場合、協力する。

④ これは虐待の可能性があり、口止めされたとしても通告の義務がある。

******************************

問49 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に基づいた取り組みとして、最も適切なものを一つ選べ。

① 健康経営の推進

② ハラスメントの防止

③ 円滑や職場復帰の支援

④ 過重労働による健康障害の防止

******************************

【働き方改革】

答え ④

過重労働による健康障害の防止:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に基づいた取り組み。

<「働き方改革関連法」の全体像>

・時間外労働の上限規制を導入

・年次有給休暇の確実な取得

・中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月1日施

・「フレックスタイム制」の拡充

・「高度プロフェッショナル制度」を創設:高度な専門知識を持ち、一定以上の年収を得ている労働者を対象に、労働時間の規制の適用を免除する制度です。免除されるのは、労働基準法上の労働時間や休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定となります。また、“労働時間”ではなく、“労働の成果”に対して報酬を支払うのが特徴です。18歳未満の労働者と医師は、高度プロフェッショナル制度の対象者から除外されています。

・産業医・産業保健機能の強化

・勤務間インターバル制度の導入促進:。1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

・正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

**********************************

問50 心理的支援に関わる概念化や理論化について、最も適切なものを一つ選べ。

① 事例研究は、心理的支援の理論化には寄与しない。

② 心理的支援のランダム化比較試験は、理論の構築を直接の目的としている。

③ 心理的支援の理論は、理論化がなされた文化の文脈を考慮して適用する必要がある。

④ 実践的研究においては、研究者は現場において支援に直接関わる実践者である必要がある。

**********************************

【心理的支援に関わる概念化や理論化】

答え ③

心理的支援の理論は、理論化がなされた文化の文脈を考慮して適用する必要がある。

**********************************

問51 教職員のバーンアウトを予防するために教職員自身や学校が行うべき、不適切なものを一つ選べ。

① 教職員の援助要請を促進する。

② 業務処理が速い教職員のペースに合わせる。

③ 業務時間・量が過重負担にならないようにする。

④ 休息や気分転換などストレス発散のセルフケアを行いやすくする。

**********************************

【教職員のバーンアウトの予防】

答え ②

<バーンアウト予防>

・チームで取り組む「協働」が効果的

・心の健康状態を正しく知ろう

・「ストレス反応」にはリラクセーションを図る

・予兆が現れたら自分を振り返る

https://www.kyousyokuin.or.jp/enjoy/column/class/index.html

**********************************

問52 個人情報の保護に関する法律「個人情報保護法」について、正しいものを2つ選べ。

① 個人の権利利益を保護することを目的としている。

② 個人が特定される音声情報は、個人情報に含まれない。

③ 匿名加工情報とは、個人情報を加工して当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

④ 個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなった後も、当該個人データを保管する義務がある。

⑤ 人の生命の保護のために必要がある場合でも、本人の同意を得ることができなければ個人データを第三者に提供してはならない。

**********************************

【個人情報保護法】

答え ①③

② 音声情報も、個人情報に含まれる

④ 利用することがなくなった個人情報は消去する。

⑤ 人の生命にかかわることに関しては、通告の義務が優先する。

<個人情報保護法の目的>

第1条

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とす

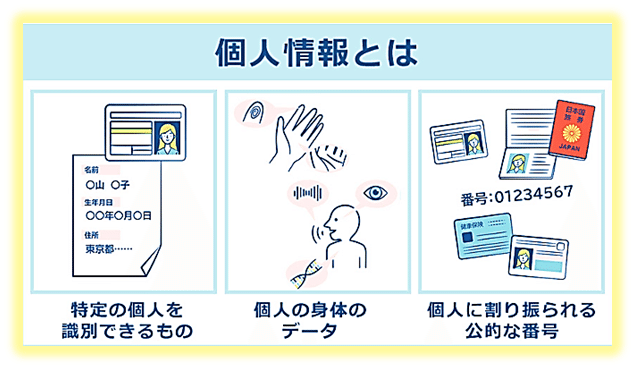

個人情報:個人情報保護法において、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。

個人識別符号:番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたもの。

・身体の一部の特徴を電子処理のために変換した符号で、顔認証データ、指紋認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、掌紋などのデータがあります。

・サービス利用や書類において利用者ごとに割り振られる符号で、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバー、保険者番号などがあります。

要配慮個人情報:他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不利益を被らないようにその取扱いに特に配慮すべき情報。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実のほか、身体障害・知的障害・精神障害などの障害があること、医師等により行われた健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、本人を被疑者又は被告人として逮捕等の刑事事件に関する手続が行われたこと、非行・保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたことの記述などが含まれる個人情報。取得については、原則として本人同意を得ることを義務化。

<個人データを第三者に提供するとき>

個人データを本人以外の第三者に提供するときは、原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。ただし、本人の同意を得なくても、例外的に個人データを第三者に提供できる場合があります。

(例外)

・法令に基づく場合(警察、裁判所、税務署等からの照会)

・人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意取得が困難な場合

・公衆衛生・児童の健全育成に必要で本人の同意取得が困難な場合

・学術研究目的での提供・利用、委託・事業承継・共同利用など

<保有個人データの利用停止、消去、第三者への提供の停止を請求できるケースとは?>

・個人データを利用する必要がなくなったとき

・個人情報保護委員会への報告義務がある重大な個人データの漏えい等の事案が発生したとき

・本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとき

**********************************

問53 人間性アプローチに関係が深い人物として、正しいものを2つ選べ。

① A. H. Maslow

② A. T. Beck

③ C. R. Rogers

④ H. Kohut

⑤ J. Wolpe

**********************************

【人間性アプローチに関係が深い人物】

答え ① ③

人間性アプローチ:① A. H. Maslowマズロー ③ C. R. Rogersロジャース

人間が無意識に支配されているとする精神分析や、外的環境に支配されているとする行動主義に対して、人間を自由意思のもつ主体的な存在として捉える立場が人間性心理学です。 マズローはこの立場を、精神分析と行動主義の二大勢力に対して第三勢力の心理学と呼んでいます。人間性心理学の立場に属する理論家や臨床家としては、実存分析のフランクル、現存在分析のビンスワンガー、欲求階層説のマズロー、クライエント中心療法のロジャーズ、フォーカシングのジェンドリン、ゲシュタルト療法のパールズ、実存心理学のロロ・メイなどになります。

<Korchin, S. J.による人間性心理学の基本的特徴>

・全体論:人間を全体として研究しなければならない。

・現象学:重要なことは人間の直接的体験である。

・直観的共感的理解:研究者は経験の場に関与しながら観察する。

・個性記述的アプローチ:個人の独自性を中心に据えなければならない。

・目標、価値、希望、将来の重視:成育史的決定因や環境決定因よりも重視する。

・人間の独自性を強調

・人間の積極面を強調

**********************************

問54 ゲシュタルト療法の特徴として、正しいものを2つ選べ。

① 今ここでの体験に注目させる

② 個人の全体の統合性を目指す

③ 人間の「意味への意思」を重視する。

④ M. Wertheimerによって創設された。

⑤ 恐怖症の治療に用いられることが多い。

**********************************

【ゲシュタルト療法の特徴】

答え ① ②

<ゲシュタルト療法gestalt psychologyの特徴>

① 今ここでの体験に注目させる

② 個人の全体の統合性を目指す

**********************************

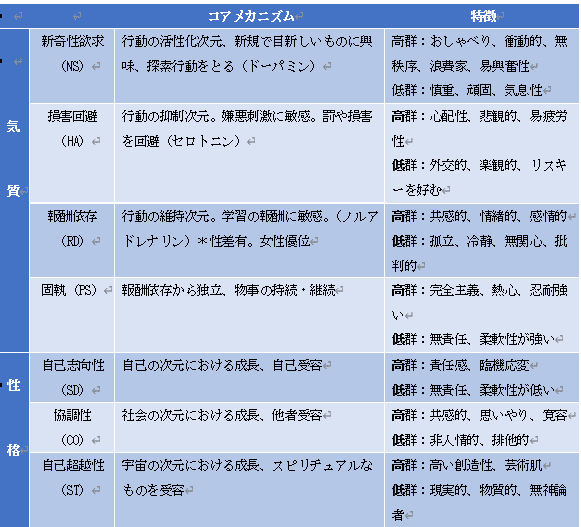

問55 C. R. Cloningerが提唱した気質―性格理論の内容として、適切なものを2つ選べ。

① 気質次元の特性は、遺伝規定性が強い。

② 固執は、個人の行動を抑制させるパーソナリティー特性である。

③ 新奇性追求の特性が高い人は、衝動的な行動を起こしやすい。

④ 性格は、他者思考、協調及び自己超越の3次元から構成されている。

⑤ 損害回避の特性が高い人は、他者評価によって行動を維持しやすい。

**********************************

【C.R. Cloningerの気質-性格理論】

答え ① ③

① 気質次元の特性は、遺伝規定性が強い。

③ 新奇性追求の特性が高い人は、衝動的な行動を起こしやすい。

気質―性格理論Temperament and Character Inventory (TCI):気質 (temperament) と性格 (character) を測定するための自己記入式質問紙。Cloninger が開発した気質と性格の7次元モデルに基づいて作成されています。

■気質:刺激に対する自動的な情緒反応に見られる傾向であり、遺伝や脳の構造など、生まれつきの要因に強く影響され、文化や社会的経験に関わらず安定しているもの。

■性格:社会的経験を通して現れる個人差であり、気質と家族環境や経験の相互作用の結果として発達するもの。

******************************

問56 2019年(令和元年)以降、児童相談所における虐待相談対応に関連する内容として、正しいものを2つ選べ。

① 相談経路のうち、最も多いのは学校である。

② 非虐待者の年齢は、12歳以下が過半数である。

③ 主たる虐待者のうち、最も多いのは実母である。

④ 虐待相談対応の過半数は、児童福祉施設入所措置となる。

⑤ 相談内容における虐待種別のうち最も多いのはネグレクトである。

**********************************

【児童相談所における虐待相談対応】

答え ② ③

② 虐待を受けた子供の年齢は、0歳から12歳未満が60.4%、13歳から18歳未満が39.6%でした。

③ 主たる虐待者は実母が33.8%と最も多く、次いで実父が21.9%、祖父母が10.8%となっています。

① 児童相談所が受けた児童虐待相談のうち、警察経路が49.7%と最も多く、次いで近隣・知人が13.5%、家族・親戚が8.4%となっています。学校等は7.2%。

④ 虐待相談対応の過半数は、児童福祉施設入所措置ではなく、家庭内早期療育、家庭内支援、一時保護等となっている。

⑤ 児童相談所が受理した虐待相談の件数は207,660件で、そのうちの23.7%が身体的虐待、15.1%がネグレクト、60.1%が心理的虐待、1.1%が性的虐待でした。

参照:ttps://www.mhlw.go.jp/content/001040752.pdf 厚生労働省「令和3年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数」

**********************************

問57 少年鑑別所で行われる業務として、正しいものを2つ選べ。

① 家庭裁判所から鑑別を求められたものの鑑別

② 保護処分として収容された少年に対する矯正教育

③ 児童相談所からの委託を受けた非行児童の一時保護

④ 地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助

⑤ 家庭裁判所から試験観察(身柄付き補導委託)の決定を受けた少年の観察

**********************************

【少年鑑別所で行われる業務】

答え ① ④

・家庭裁判所から鑑別を求められたものの鑑別

・地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助

③ 一時保護は、児童相談所の一時保護施設で行う。

⑤ 試験観察は家庭裁判所調査官が行う

② 少年鑑別所では、矯正教育等の処遇は行わない。"

**********************************

問58 労働基準法が定める、労働者に対して使用者が負う義務として、正しいものを2つ選べ。

① 毎週少なくとも2回の休日を与える

② 解雇する場合は、少なくとも2週間前にその予告をする

③ 6週間以内に出産する予定の女性による休業の申請に応じる

④ 雇い入れ日から4か月連続勤務をした場合には、有給休暇を付与する。

⑤ 労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を与える。

**********************************

【労働基準法】

答え ③ ⑤

・6週間以内に出産する予定の女性による休業の申請に応じる。また、出産の翌日から8週間は就業することができないことになっていますが、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

・ 労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を与える。

①「(法定休日)毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」を労働者に与える。(労働基準法第35条)

② 使用者は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。(労働基準法第20条)

④ 使用者は、雇い入れ日から6か月連続勤務をした労働者に対して、10日以上の有給休暇を付与しなければならない。(労働基準法第39条)

年次有給休暇が付与される要件

(1)雇い入れの日から6か月経過していること、

(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。ただし、年次有給休暇の日数は少なく付与されます。

**********************************

問59 生後11か月の女児A。Aは3か月前から乳児保育所に入所している。入所当初は、登園の際の母子分離に激しく泣いたが、1か月前頃から徐々に減少し、はいはいで園内を活発に動き回る様子が顕著に観察されるようになってきた。一方、目新しい玩具などを見た際には、まだ警戒し、回避することも多い。しかし、現在は、担当保育者の顔を覗き込み、保育者が自分と同じ玩具などを見て、にこやかな表情を浮かべている際には、接近し手にとって、積極的に遊ぶように変化してきている。こうしたAの変化の背景に想定される心理的発達として、最も適切なものを一つ選べ。

① 感情制御

② 共同注意

③ 社会的参照

④ 向社会的行動

⑤ アタッチメント行動

**********************************

【11 か月女児・変化の背景に想定される心的発達】

答え ③

社会的参照Social referencing:他人の行動を観察し、自分の行動を調整する能力。たとえば、友達が何か楽しいことをしているときに、友達に加わること。社会的参照は、社会的スキル、学業成績、全体的な幸福度の発達に重要です。

キャンポスは視覚的断崖を用いた社会的参照の実験を行った。乳児は自分がどのように行動したらよいかわからないようなあいまいな事象に遭遇したときにそれに対処するために他者の感情表出をみて、それを手がかりとして自分の行動を決定しようとする。そのようなことを社会的参照という。つまり、重要な他者の表情を参考に、自分自身の行動の指針を決定すること。

① 感情制御Emotional regulation: 感情を管理し、適切に表現する能力。たとえば、怒っているときに怒鳴ったり叩いたりするのではなく、深呼吸をして落ち着くことを学ぶことです。感情制御は、人間関係、学業成績、全体的な幸福度に重要です。

② 共同注意Joint attention: 他人と注意を共有し、その注意を維持する能力。たとえば、絵本を見ているときに、お母さんとお互いの目を見て、絵を見ることです。共同注意は、言語能力、社会的スキル、学業成績の発達に重要です。

④ 向社会的行動Prosocial behavior: 他人に親切で思いやりのある行動。たとえば、友達が落ち込んでいるときに慰めること。向社会的行動は、社会的スキル、学業成績、全体的な幸福度の発達に重要です。

⑤ アタッチメント行動Attachment behavior: 愛着対象に近づき、安全と安心を得るためにとる行動。たとえば、怖いときに親にしがみつくことです。アタッチメント行動は、愛着関係の形成と、愛着対象への信頼感の発達に重要です

**********************************

問60 25歳の女性A、会社員。仕事に集中できないことが続き、職場の相談室を訪れ、公認心理士Bが面接した。10か月前、挙式間際に婚約者から別れを切り出されて以来、過眠、手足の重さ、抑うつ気分や焦燥感、罪責感、希死念慮、意欲低下が生じた。2か月前から過眠や易疲労感、手足の重さが憎悪し、些細なことで、「自分なんてだめだ」「皆に嫌われている」と職場で泣くこともあった。Bとの面接では「失恋のトラウマから立ち直れない、何もやる気が出ない」と訴えた。DSM-5に基づくAの病態の理解として、最も適切なものを一つ選べ。

① 気分循環性障害

② 急性ストレス障害

③ うつ病/大うつ病性障害

④ 心的外傷後ストレス障害

⑤ 持続性抑うつ障害(気分変調症)

**********************************

【25 歳女性・DSM-5に基づく病態の理解】

答え ③

うつ病/大うつ病性障害Major depressive disorder:気分の落ち込みや憂鬱、エネルギーの喪失、食欲や睡眠の変化など、さまざまな症状を引き起こす精神障害です。また、集中力や意思決定の困難、自己価値の低下、罪悪感、希死念慮などの症状を引き起こすこともあります。

① 気分循環性障害Bipolar II disorder:軽度の躁状態と軽度のうつ状態が交互に繰り返される病気です。躁状態の症状には、エネルギーの増加、活動性の増加、睡眠の必要性の減少、集中力の低下、衝動性などがあります。うつ状態の症状には、気分の落ち込み、エネルギーの喪失、食欲や睡眠の変化、集中力の低下、価値観の喪失などがあります。

② 急性ストレス障害Acute stress disorder:重度のストレスやトラウマを経験した後に発症する精神障害です。不安、恐怖、苦痛、集中力の低下、睡眠障害などの症状を引き起こす可能性があります。

④ 心的外傷後ストレス障害Post-traumatic stress disorder(PTSD):戦争や自然災害などの重度のトラウマを経験した後に発症する精神障害です。フラッシュバック、悪夢、トラウマ的な出来事への反応の回避、不眠症、集中力の低下、イライラ、罪悪感、希死念慮などの症状を引き起こす可能性があります。

⑤ 持続性抑うつ障害(気分変調症)Persistent depressive disorder:軽度のうつ病状態が2年以上続く精神障害です。気分の落ち込み、エネルギーの喪失、食欲や睡眠の変化、集中力や意思決定の困難、自己価値の低下、罪悪感、希死念慮などの症状を引き起こす可能性があります。

**********************************

問61 24歳の女性A、会社員。仕事や日常生活に支障が出るのではないかと心配した友人に連れられて公認心理士Bのカウンセリングルームを訪れた。Aは、「気が付いたら知らない場所にいて。普段着ないような派手な服を着ていて、戸惑うことがあり、ときには、大人から叱られている子供の泣き声が聞こえてくることもある。自分の行動についての記憶がないので、動揺するけれど、生活にはそれほど支障はない。」、と言う。アルコールや他の物質乱用はない。DSM-5に基づくAの病態の理解として、最も適切なものを一つ選べ。

① 統合失調症

② 双極Ⅰ型障害

③ 強迫症/強迫性障害

④ 境界性パーソナリティー障害

⑤ 解離性同一症/解離性同一性障害

**********************************

【24 歳女性・DSM-5 に基づく病態の理解】

答え ⑤

解離性同一性障害Dissociative identity disorder(DID):複数の人格を持つ精神障害です。人格は、記憶、思考、感情を共有していません。

① 統合失調症Schizophrenia:思考、感情、行動に影響を及ぼす深刻な精神障害です。幻覚、妄想、思考や行動の混乱などの症状を引き起こす可能性があります。

② 双極性障害Bipolar disorder:気分の極端な変化を引き起こす精神障害です。躁状態とうつ状態を交互に経験します。躁状態の症状には、エネルギーの増加、活動性の増加、睡眠の必要性の減少、集中力の低下、衝動性などがあります。うつ状態の症状には、気分の落ち込み、エネルギーの喪失、食欲や睡眠の変化、集中力の低下、価値観の喪失などがあります。

③ 強迫症/強迫性障害Obsessive-compulsive disorder(OCD):繰り返し思考や行動を強いられる精神障害です。強迫観念とは、頭の中で反復的に浮かぶ考えやイメージです。強迫行為とは、強迫観念を和らげるために行われる反復的な行動です。

④ 境界性パーソナリティ障害Borderline personality disorder(BPD):自己像や対人関係の不安定さ、感情の激しさ、衝動性などの症状を特徴とする精神障害です。

**********************************

問62 17歳の男子A、工業高校2年生。実習に入ってから機械の単純な操作ミスが頻回になり、発達障害を疑った担任教師の勧めで精神科を受診した。小中学校までは忘れ物は多いが、成績は中程度で大きな問題は生じていなかった。Aは「実習に入ってから先生の説明が良く理解できずに、ミスが多くなり困っている。自分は発達障害なんですか。どうしたら卒業できるか知りたい」と切迫した表情で話した。主治医の指示により、公認心理師BがWAIS-IVを施行した。検査結果は、FSIQ 103, VC 113, PRI 112, WMI 71, PSI 102であった。BのAへの心理アセスメントのフィードバックとして、最も適切なものを一つ選べ。

① 検査記録用紙をAに提示し、全ての結果を詳しく説明する。

② 平均を下回る指数に焦点を絞り、問題点を重点的に説明する。

③ 知的機能のばらつきがあり、発達障害に該当することを伝える。

④ 情報の聞き取りが苦手な可能性を伝え、その対処について話し合う。

⑤ IQは平均域であり、学校生活や実習に問題はないことを強調する。

**********************************

【17 歳男子・W IS-IV のフィードバック】

答え ④

Aが実習で情報の聞き取りが苦手な可能性について正確に伝えており、その対処について話し合うことで、Aが実習でミスを減らすための具体的な方法を学ぶことができます。

① 専門家でないAが検査記録用紙を理解できるとは限らず、誤った解釈を招く可能性があります。

② 問題点を重点的に説明することでAが落ち込む可能性があります。

③ Aが発達障害と診断されていない段階であるため、不適切です。

⑤ Aの知能機能のばらつきに焦点を当ておらず、対処策についても示されていないため、不適切です。

**********************************

問63 32歳の女性A。公認心理士にカウンセリングを受けている。Aは,実家に泊まった時のことを語った。夕食時、父親は機嫌を良くしていたが、母親は陰うつで、口をきくと体調の不安をこぼすばかりで、Aにはうっとうしく感じられた。Aは母親からもう1日泊まるように勧められたが、仕事があるとうそを言って早朝に発った。その後、帰宅途中にある生花店で、母親の好きな花が目に留まり、母親宅に花束を贈ったという。帰宅途中にとったAの行動を説明する精神分析学の概念として、最も適切なものを一つ選べ。

① 現実検討

② 失錯行為

③ 自由連想

④ 防衛機制

⑤ 幼児性欲

**********************************

【32 歳女性・行動を説明する精神分析学の概念】

答え ④

防衛機制:防衛機制とは、不安や脅威から自分を守るために、無意識のうちに行う行動です。例えば、否認、合理化、投影、抑圧などの行動があります。

① 現実検討:現実検討とは、個人が自分の考えや行動が現実的であるかどうかを判断する能力です。現実検討力が高い人は、自分の考えや行動が現実離れしていることに気づき、修正することができます。

② 失錯行為:失錯行為とは、罪悪感や不安を軽減するために、無意識のうちに行う行動です。例えば、嘘をつく、物を盗む、人に迷惑をかけるなどの行動があります。

③ 自由連想:自由連想とは、心を自由にさまよって、思い浮かんだことを口に出すことです。自由連想は、無意識の思いを探る心理療法の技法です。

⑤ 幼児性欲:幼児性欲とは、乳児期から思春期にかけての、性的欲求です。幼児性欲は、人格形成において重要な役割を果たしています。

**********************************

問64 26歳の女性A、総合職。めまいのため内科クリニックを受診した。21歳の時に、Aは大学のゼミで新興感染症の危険性について学んで以来、他人との接触に対して漠然とした不安を感じるようになり、クリニックを受診した。その後は友人と遊びに行くこともほとんどなかった。22歳で就職し、優秀な営業成績を上げていたが、25歳のとき取引先との大きなトラブルに巻き込まれ、強い不安に襲われた。それ以来、家族が病気になったらどうしよう、会社が倒産するかもしれない、など心配が尽きない。半年前から、夜眠れないことが多く、疲れが取れない。仕事に集中できず、営業でのミスも増えている。DSM-5に基づくAの病態の理解として、最も適切なものを一つ選べ。

① 広場恐怖症

② パニック症/パニック障害

③ 分離不安症/分離不安障害

④ 全般不安症/全般性不安障害

⑤ 社交不安症/社交不安障害(社交恐怖)

**********************************

【26 歳女性・DSM-5 に基づく病態の理解】

答え ④

全般性不安障害: 全般性不安障害の人は、日常生活の出来事や問題について過度に心配し、不安を感じています。彼らは、心配がコントロールできず、心配が人生に悪影響を及ぼしているのではないかと心配するかもしれません。全般性不安障害の人は、眠りにつくのを困難にし、集中力を低下させる可能性があります。

*不安障害は、生活に大きな影響を及ぼす可能性がありますが、治療法があります。治療には、薬物療法、心理療法、またはその両方が含まれる場合があります。適切な治療を受ければ、不安障害の人は症状を管理し、充実した生活を送ることができます

① 広場恐怖症:広場恐怖症とは、特定の場所や状況に恐怖や不安を抱き、避けてしまう病気です。広場恐怖症に陥る人は、パニック発作を起こしたり、パニック発作を起こすのではないかという恐怖を感じたりします。広場恐怖症に陥る場所や状況は、人によって異なります。よくある場所や状況としては、

・人混み

・閉鎖された場所

・高所

・電車やバスなどの乗り物

・病院

・映画館

・コンサート会場

・デパート

・空港

・トイレ

などが挙げられます。広場恐怖症の原因は、まだ完全には解明されていませんが、遺伝、脳の機能異常、心理的要因などが関与していると考えられています。広場恐怖症の治療には、薬物療法と心理療法が用いられます。薬物療法では、抗不安薬や抗うつ薬が用いられます。心理療法では、認知行動療法や暴露療法が用いられます。広場恐怖症は、早期に治療を開始することで、症状を改善することができます。

② パニック障害:パニック障害とは、突然、激しい恐怖や不快感を覚える発作が起こる病気です。発作は数分以内にピークに達し、心臓の鼓動が速くなる、発汗、震え、息切れ、窒息感、胸痛、吐き気、めまい、頭がくらくらする、脱力感、手の震え、顔面蒼白、発作を起こすのではないかという恐怖感などの症状が現れます。

<パニック障害の3つのタイプ分類>

・予期しないパニック発作

・特定の状況で起こるパニック発作

・混合型パニック発作

予期しないパニック発作とは、何の前兆もなく、突然発作が起こるものです。特定の状況で起こるパニック発作とは、特定の場所や状況で発作が起こるものです。混合型パニック発作とは、予期しないパニック発作と特定の状況で起こるパニック発作の両方があるものです。

パニック障害の原因は、まだ完全には解明されていませんが、遺伝、脳の機能異常、心理的要因などが関与していると考えられています。

パニック障害の治療には、薬物療法と心理療法が用いられます。薬物療法では、抗不安薬や抗うつ薬が用いられます。心理療法では、認知行動療法や暴露療法が用いられます。

パニック障害は、早期に治療を開始することで、症状を改善することができます。

③ 分離不安症: 分離不安障害とは、愛着する人物と離別することや、離別したと考えることに恐怖や不安を感じる精神疾患です。DSM-5では、分離不安障害の診断基準を以下のように定めています。

・愛着する人物と離別することや、離別したと考えることに強い恐怖や不安を感じる。

・愛着する人物と離別したり、離別したと考えたりすると、強い不安や恐怖を感じ、身体症状(動悸、発汗、震え、息切れ、腹痛、吐き気など)が現れる。

・愛着する人物と離別したり、離別したと考えたりすると、強迫的に愛着する人物に連絡を取りたがったり、愛着する人物と一緒にいたいと願ったりする。

・愛着する人物と離別したり、離別したと考えたりすると、強い不安や恐怖を感じて、学習や仕事などの日常生活に支障をきたす。

分離不安障害は、幼児期によくみられる精神疾患ですが、成人期になって発症することもあります。分離不安障害の治療には、薬物療法と心理療法が用いられます。薬物療法では、抗不安薬や抗うつ薬が用いられます。心理療法では、認知行動療法や精神分析療法が用いられます。

⑤ 社交不安症: 一般性不安障害(社交不安障害)は、さまざまな社会的状況において、強い不安や恐怖を感じるものです。

・社会的状況において、強い不安や恐怖を感じる。

・これらの状況を避けたり、極力避けようとしたりする。

・これらの状況を避けることにより、日常生活に支障をきたす。

<社交不安障害の3つのタイプ>

・一般性不安障害(社交不安障害)

・特定の恐怖症

・パニック障害

社交不安症の人は、他人の前で恥をかいたり、恥をかいたりすることを恐れています。例えば、人前で話すこと、人前で食事や飲み物をとること、人前でトイレに行くことなどです。これらの状況を避けたり、極力避けようとしたりすることによって、日常生活に支障をきたすことがあります。社交不安障害は、日本の精神疾患の患者数の中で、最も多くみられる精神疾患の一つです。日本では、約10人に1人が社交不安障害であると推定されています。社交不安障害は、早期に治療を開始することで、症状を改善することができます。

参考:アメリカ精神医学会(APA)精神疾患の診断基準・診断分類DSM-5

**********************************

問65 65歳の男性A。食道がんを疑い、自ら大学病院を受診した。Aは60歳で、退職後、体調の細かい変化が気になるようになった。1年ほど前、胸やけをきっかけに、食道がんではないかと不安になり、クリニックを受診した。内視鏡検査の結果、胃食道逆流症と診断され、投薬を受けた。その後、症状は軽快したが、やはり食道がんではないか、転移していたらどうなるのか、など心配が続いている。テレビで紹介されていた遠方の病院に高額な遺伝子検査を受けに行くなどしたが、異常は見つかっていない。Aが家計を顧みずに病院通いを繰り返すため、妻との関係も悪化している。 DSM-5に基づく病態の理解として、最も適切なものを一つ選べ。

① 作為症

② 認知症

③ 変換症

④ 身体症状症

⑤ 病気不安症

**********************************

【65 歳男性・DSM-5に基づく病態の理解】

答え ⑤

病気不安症:重篤な疾患に罹患している,または罹患しつつあるという,とらわれと恐怖である。徹底的な医学的評価を行った上で安心させたにもかかわらず,恐怖および症状(あれば)が6カ月以上持続する場合に,診断が確定する。

① 作為症(ミュンヒハウゼン症候群):明らかな外的報酬がない状況において,身体症状または精神症状を捏造するものであり,この行動を起こす動機は病人の役割を装うことにある。症状は急性かつ劇的で,もっともらしく見える場合がある。患者はしばしば治療を求めて医師や病院を次々と受診する。しばしばストレスおよび重度のパーソナリティ障害(ほとんどは境界性パーソナリティ障害)の関与が示唆されるが,原因は不明である。

他者に負わせる作為症(代理ミュンヒハウゼン症候群)は,他者の疾患の臨床像を捏造することであり,典型的には養育者により世話をしている相手に対して行われる。

③ 変換症/機能性神経症状症:身体化(精神現象が身体症状として現れること)の一種である。無意識かつ意図的ではなく発生する神経症状または神経学的障害から成り,通常は運動または感覚機能を障害する。その臨床像は既知の病態生理学的機序または解剖学的神経支配と合致しない。変換症状の発症,増悪,または持続は,ストレスや心的外傷などの精神的因子に起因しているのが一般的である。

④ 身体症状症:その症状に関係する過剰かつ不適応的な思考,感情,および行動に関連した持続的な複数の身体的愁訴により特徴づけられる。症状は意図的に作り出されたり,捏造されたりせず,既知の身体疾患を伴うこともあれば,伴わないこともある。診断は患者およびときに家族から聴取する病歴に基づく。

**********************************

問66 78歳の女性A,年金生活者。Aの知人Bより、Aが認知症かも知れないと地域包括支援センターに相談があった。Aは、定年退職後、アパートで独り暮らしをしている。3年ほど前に物忘れを自覚したAは、金銭管理をBに依頼した。それ以来、Bは振り込まれた年金から生活費をAに渡している。BによるとAは、1年前から次第に家事が困難となり、外出も減ってきている。担当者がアパートを訪問したところ、日常会話は可能だが、室内は乱雑で、入浴もほとんどしていないようであった。担当者に対しBは、Aの生活の世話まではできないという。地域包括支援センターがAに対して優先して行う支援として、最も適切なものを一つ選べ。

① 医療機関の受診

② 生活保護の申請

③ 後見開始の審判の申し立て

④ 短期入所施設への入所措置

⑤ 居宅介護支援事業所への紹介

**********************************************

【78 歳女性・地域包括支援センターの支援】

答え ①

何よりも先ずは「認知症かも知れない」という主訴の検証が優先されるのか?

**********************************

問67 14歳の女子A、中学2年生。学校生活全般において無気力が目立ち、学業不振が継続している。担任教師Bが進路についてAに尋ねても、「よくわからない」と答える。Aの様子を心配したBが、個別面談の時間を設定してAの話をきいてみたところ、「私の家は生活保護を受けている。経済状況を考えると希望の進路を選べない」「皆みたいに塾に行くことができないし、将来就きたい仕事にもどうせ就けない。だから、勉強しても無駄」と話した。AやAを取り巻く状況の説明として、最も適切なものを一つ選べ。

① 社会的孤立

② 相対的剥奪

③ 複雑性悲嘆

④ 社会的スティグマ

⑤ リアリティ・ショック

**********************************

【14 歳女子・生活保護と学業不振】

答え ②

相対的剥奪:自分自身や自分の所属する集団が、他の集団と比べて不利な立場にあると感じることであり、Aは周りの友達と比較して経済状況が悪いと感じ、希望の進路を選べないことに無力感を感じています。相対的剥奪は、学業不振や社会性の問題など、様々な問題を引き起こす可能性があります。

① 社会的孤立:社会的サポートの欠如や、社会とのつながりの喪失によって引き起こされる状態です。社会的孤立は、うつ病、不安神経症、アルコール依存症など、様々な精神疾患のリスクを高める可能性があります。

③ 複雑性悲嘆:愛する人との死別や、離別などの人生の大きな変化によって引き起こされる悲嘆の一種です。複雑性悲嘆は、通常の悲嘆よりも長く続き、喪失感、怒り、絶望感などの症状を引き起こす可能性があります。

④ 社会的スティグマ:特定のグループや個人に対して、不当な偏見や差別的な態度をとることです。社会的スティグマは、うつ病、不安神経症、自殺など、様々な精神疾患のリスクを高める可能性があります。

⑤ リアリティ・ショック:大きな出来事や変化によって、自分の周りの世界が信じられなくなるような状態です。リアリティ・ショックを引き起こす出来事は、自然災害、戦争、事故、親しい人の死など様々です。リアリティ・ショックから回復するには、時間とサポートが必要となります。

**********************************

問68 72歳の男性A、無職。2年前から住宅型有料老人ホームに入居している。半年前から隣人とトラブルを起こすなど、ホーム内でたびたび問題を起こすようになった。また、以前のAの性格からは考えられないような言動が見られるようになった。1か月ほど前から、ほぼ毎日決まったものしか食べないようになった。最近は、ホーム内の掲示板を読み上げることや、相手の言葉をオウム返しにすることが増えた。その後、提携医療機関を受診し、医師の診察や各種の検査を行った。そこで行われた神経心理検査では、近似記憶や視空間機能は正常であったが、遂行機能の障害が示唆された。Aの状況から考えられる病態の理解として、最も適切なものを一つ選べ。

① うつ病

② 統合失調症

③ 正常圧水頭症

④ 前頭側頭型認知症

⑤ Alzheimer型認知症

**********************************

【72 歳男性・状況から考えられる病態の理解】

答え ④

前頭側頭型認知症(FTD):前頭葉と側頭葉の脳の一部に影響を与える進行性の認知症の一種です。この病気は、人格の変化、実行機能の低下、認知機能の低下を引き起こす可能性があります。常同行動がみられます。チャールズ・チャップリン、ルー・ゲーリッグ、スティーブ・ジョブズ等の例があります。

① うつ病:

② 統合失調症:思春期から青年期に発症することが多い精神疾患です。統合失調症の症状は、陽性症状、陰性症状、認知機能障害の3つに分けられます。具体的には、幻覚、妄想、感情の鈍麻、意欲の低下、社会的交流の減少、注意力や記憶力の低下、思考力や判断力の低下等が起こります。

③ 正常圧水頭症NPH:脳脊髄液(CSF)の蓄積によって引き起こされる脳の障害です。NPHは、特に60歳以上の高齢者によく見られます。NPHの症状は、歩行障害、認知障害、排尿障害の3つに分けられます。

⑤ Alzheimer型認知症(AD):記憶喪失、困惑、思考力や判断力の低下などの症状を引き起こす進行性の脳疾患です。世界中で最も一般的な認知症の形態であり、65歳以上の人々の記憶喪失の約60〜80%を占めています。正確な原因は不明ですが、遺伝的要因と環境的要因の組み合わせが原因と考えられています。症状には、記憶喪失、困惑、思考力や判断力の低下、言語障害、行動の変化、運動機能の低下等があります。スティーブ・ジョブズ、マリリン・モンロー、チャールズ・チャップリン等の具体例があります。

**********************************

問69 ある中学校では、一部の生徒たちに、授業妨害、掲示物の破損、生徒や教師への暴言や暴力行為などが頻発している。休み時間には、そうした非行傾向のある生徒たちが校内の相談室に押しかけて騒ぎ、おとなしい生徒に対して暴言や、からかう行動をするようになっている。授業時間も教室へ入らず、相談室のカウンセラーAの注意を聞き入れない。そのため、それまで相談室を利用していた生徒が近づけなくなってしまっている。このような相談室の状況を改善するためのAの対応として、最も適切なものを一つ選べ。

① 相談室で騒ぐ生徒たちと個別に面談し、授業妨害などの解決を図る。

② 管理職や教職員と話し合い、相談室利用のルールを明確化し周知する。

③ 相談室の内装や雰囲気などを変え、生徒が気軽に入室できないようにする。

④ 相談室で騒ぐ生徒たちの行動が落ち着くまで、A単独による教育相談を中止する。

⑤ 相談目的に相談室に来室した生徒は、外部の専門機関にできるだけ紹介(リファー)する。

**********************************

【中学校の相談室の状況改善のための対応】

答え ②

相談室利用のルールと明確化、周知。学校の人的資源を利用する。

ルールを守らない生徒には、相談室の利用を禁止するなどの対応をとることも必要です。

① 相手が複数人なので、カウンセラーが一人で個別に話を聞いていくのは現実的ではない。彼らはすでに学校や先生に対して反発心を持っている可能性が高い

③ 生徒が気軽に入室できないようにするのは、本来の相談室の目的に反している。生徒たちが相談室で騒ぐのは、相談室そのものに対する問題ではなく、学校や先生に対する問題だからです。

④ 相談室を利用したい生徒にとっては不利益です。また、Aの専門性を生かすこともできません。相談室で騒ぐという問題行動もアセスメントのうち。

⑤ これは有効な手段の一つですが、外部の専門機関を紹介するだけでは、相談室の混乱を解決することはできません。それまで相談室を利用していた生徒の気持ちを考慮していない。

**********************************

問70 15歳の男子A,中学3年生。売買目的でゲームソフトの万引きを繰り返した件で逮捕され、少年鑑別所に収容となった。家庭裁判所の審判では保護観察の決定を受けた。その後、中学校に登校したが、同級生たちから、「鑑別所帰り」と避けられ、親や教師からは、「悪いことをしていないか」と疑われていた。保護観察となって3か月後、Aは万引きで逮捕された。Aの再非行を説明する理論として、最も適切なものを一つ選べ。

① A. K. Cohenの非行下位文化論

② D. Matzaの漂流理論

③ E. H. Sutherlandの文化的接触理論

④ H. S. Beckerのラベリング理論

⑤ T. Hirschiの社会的絆理論

**********************************

【15 歳男子・再非行を説明する理論】

答え ④

・ラベリング理論:この理論は、非行は、生徒が犯罪者や非行者としてラベル付けされたときに起こると主張しています。

【生徒が学校で非行を行う原因を説明する理論】

① アンダークラス文化論:この理論は、非行は、社会階層の低い生徒が学校や社会の主流文化に適応できないために起こると主張しています。

② 漂流理論:この理論は、非行は、生徒が人生で何をしたいのかわからず、目標や目的を持たないために起こると主張しています。

③ 文化的接触理論:この理論は、非行は、生徒が犯罪や非行を正当化する文化にさらされたときに起こると主張しています。

⑤ 社会的絆理論:この理論は、非行は、生徒が学校や家族と強い社会的絆を持っていないために起こると主張しています。

**********************************

問71 21歳の女性A,大学3年生。Aは、同居中の19歳の妹Bにつれられて総合病院精神科を訪れた。Aは1か月前から不眠を訴え、2週間前から部屋に閉じこもり、食事を摂らなくなった。心配したBが話を聞くと「盗聴器が仕掛けられている。食べ物の味がおかしい。」と言う。Bは嫌がるAをなんとか病院に連れてきた。診察した精神保健指定医は入院治療が必要と判断し、Aに説明を行い、BもAを説得したが、Aは、「自分は病気ではない」と拒否し、激しく興奮した。両親は遠方に在住しており、この時点で連絡がつかない。Aを入院させる場合の入院形態として、最も適切なものを一つ選べ。

① 応急入院

② 措置入院

③ 任意入院

④ 医療保護入院

⑤ 緊急措置入院

**********************************

【21 歳女性・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく精神科の入院形態】頻出‼

答え ④

医療保護入院(精神保健福祉法第33条)

・<対象者> 入院を必要とする精神障碍者で、自傷他害のおそれはないが、本人からの同意が取れないもの。

・<要件> 精神保健指定医の診察。家族等の同意。

・<家族等> 配偶者、親権者、直系血族、兄弟姉妹、後見人または保佐人。該当者がいない場合は市町村長。2022 年の民法改正に伴い 19 歳は成人扱いとなったため,(19歳)妹Bは,医療保護入院の「家族等の同意」の対象となり得る。したがって妹の同意によって医療保護入院は可能。

・医療保護入院者に対して、精神科病院の管理者は退院後生活環境相談員を選任しなければならない。

・女性Aが未成年(18歳未満)だった場合、原則として、父母双方の同意によって医療保護入院が可能。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=VUVHfvmCzyM「しんりしtv」

③ 任意入院:本人の同意を得て入院することです。これは、5つの入院形態の中で最も一般的な形態です。

<本人の同意がなくても入院させることができる>

① 応急入院:医師の診察の結果、緊急に入院が必要と認められた場合に入院することです。これは、自傷・他害の恐れがあるなどの場合に、できるだけ早く入院させるために行われます。

② 措置入院:精神保健指定医2人以上の診察の結果、自傷・他害の恐れがあるなどの場合に、入院することです。これは、本人の安全を守るために行われます。

⑤ 緊急措置入院:精神保健指定医1人の診察の結果、自傷・他害の恐れがあるなどの場合に、入院することです。これは、緊急に本人の安全を確保するために行われます。

**********************************

問72 40歳の男性A。飲酒に関する問題について、開業している公認心理士Bのもとを訪れた。Aは、「妻が強く進めるので仕方なく相談に来ただけだ」と言い、仕事上のストレスからたまにアルコールを飲みすぎて失敗することがあるが、大した問題ではないと繰り返し述べた。J. O. Prichaskaらの行動変容ステージに基づいた、Bの初期対応として、不適切なのものを一つ選べ。

① 飲酒行動の利点について尋ねる。

② 飲酒行動をスモールステップで減らしていく計画を立てる。

③ 飲酒行動が生活に及ぼす否定的影響についての気づきを促す。

④ 話された内容にかかわらず、相談に来たという行為そのものを肯定する。

⑤ 問題の認識を回避するためにAがどのようなことをしているかに気づかせる。

**********************************

【40 歳男性・行動変容ステージに基づく初期対応】

答え ②

不適切な初期対応は「②飲酒行動をスモールステップで減らしていく計画を立てる」です。

J. O. Prichaskaらの行動変容ステージに基づくと、人は行動変容を行う際に、前向きな行動をとる準備ができている段階が違います。

<行動変容の5段階>

・無知:この段階では、人は自分の行動が問題になっていることに気づいていません。

・前向きな期待:この段階では、人は自分の行動を変えることで、何か良いことが起こると期待しています。

・準備:この段階では、人は自分の行動を変える準備ができています。

・行動:この段階では、人は行動を変え始めています。

・維持:この段階では、人は行動を変えたことを維持しています。

Aさんは「妻が強く進めるので仕方なく相談に来ただけだ」と言い、飲酒行動の問題を認めていないため、行動変容の1段階「無知」にあると考えられます。この段階では、人は自分の行動を変える準備ができていません。そのため、Bさんは、すぐに飲酒行動を減らしていく計画を立てるべきではありません。

Bさんとしては、まず、Aさんが自分の行動の問題を認め、行動を変える準備ができるまで、Aさんの話を聞いて、信頼関係を築くことが大切です。また、Aさんが飲酒行動を減らすためのメリットや、飲酒行動を続けるデメリットについても、丁寧に説明する必要があります。Aさんが自分の行動の問題を認め、行動を変える準備ができたら、BさんはAさんと一緒に、飲酒行動を減らしていく計画を立てることができます。

**********************************

問73 45歳の男性A。公認心理士Bが勤務する精神科クリニックを受診した。Aは医師Cの診察で、「職場の上司との関係が悪化し、自尊心が低下している。上司は自分の態度が気に入らないのか、ちょっとしたミスを見つけては注意してくる。最近では、言い返すことにも疲れてきた。これ以上生きていても意味がないと思い、最近では死ぬことばかり考えている。先日は、踏切の前でしばらくたたずんでいた」と語った。Cは薬物療法と並行して、認知療法に基づいた支援の導入の検討をBに依頼した。Bが認知療法に基づいた支援を導入する際に、考慮すべきこととして、不適切なものを一つ選べ。

① 長期的なかかわりを想定する。

② 自殺について話すことは控える。

③ 良好な面接関係の構築を前提とする。

④ Aを支える周囲の人の援助を受けられるように促す。

⑤ Cによる薬物療法と並行して、なるべく早く導入する。

**********************************

【45 歳男性・認知療法に基づいた支援】

答え ②

不適切なものは、②自殺について話すことは控える

認知療法では、患者の認知の歪みを修正することで、症状の改善を図ります。そのためには、患者が自殺について話すことを恐れずに、自由に話せる環境を整えることが重要です。もし、公認心理士が自殺について話を控えるように言ってしまうと、患者は自分の気持ちを話すことができなくなり、認知療法の効果が得られにくくなります。

したがって、認知療法に基づいた支援を導入する際には、自殺について話すことを控えるのではなく、患者が自由に話せる環境を整えることが重要です。

**********************************

問74 18歳の男性A,大学1年生。授業の内容が分からないと訴え、定期試験前に学生相談室に来室し、カウンセラーBが初回面接を行った。Aは、「課題として出されるレポートをどのように書いたらよいかもわからず、未提出の課題がいくつもある。また、一人暮らしであり、スケジュール管理ができず、遅刻なども多い。友人との交流もほとんどなく、所属する学部学科の教員にも相談していない。毎日がつらくて、抑うつ症状への対応のために、精神科医を紹介した。現時点でBが検討すべきAへの支援として、最も適切なものを一つ選べ。

① 学部や学科の変更

② サークルや部活動への参加

③ 就学上の問題に合わせた対応策の調整

④ 就職活動のための自己分析シートの作成

**********************************

【18 歳男性・検討すべき支援内容】

答え ③

現時点でBが検討すべきAへの支援として、最も適切なものは、③就学上の問題に合わせた対応策の調整です。

Aは、授業の内容が分からず、課題が提出できていない、一人暮らしでスケジュール管理ができず、遅刻が多い、友人との交流がほとんどない、所属する学部学科の教員に相談していない、毎日がつらくて、抑うつ症状がある、などの問題を抱えています。これらの問題は、①学部や学科の変更、②サークルや部活動への参加、④就職活動のための自己分析シートの作成などによって解決できるものではありません。

Aが抱えている問題を解決するためには、Bは、Aの就学上の問題に合わせた対応策を調整する必要があります。具体的には、Aの学習支援、生活支援、精神的支援などを提供する必要があります。また、Aの所属する学部学科の教員や、Aの友人や家族などの協力を得ることも必要です。

Bは、Aの抱えている問題を解決するために、Aと密接に連携して、最適な支援策を検討する必要があります。

**********************************

問75 14歳の女子A,中学2年生。Aの保護者は、スクールカウンセラーBにAの不登校について相談に訪れた。1か月前、Aは授業中に友人Cと同じグループになったとき、Cから、「Aと同じグループは嫌だ」と皆の前で言われた。それ以来Cに会うのがつらいと感じ、毎朝腹痛と下痢を訴えるようになり、学校をずっと休んでいる。かかりつけ医に受診したところ、過敏性大腸症候群と診断され、処方された薬を服薬している。Bが次に行う対応として、適切なものを2つ選べ。

① Aに登校するように促す

② CがAに謝罪する場を設ける

③ Aの保護者との面接を継続する

④ Cの保護者との面接を計画する。

⑤ いじめの重大事態が発生していることを担任教師や管理職に報告する。

**********************************

【14 歳女子・不登校に対する対応】

答え ③ ⑤

Aは、友人Cから「Aと同じグループは嫌だ」と皆の前で言われたことで、毎朝腹痛と下痢を訴えるようになり、学校をずっと休んでいるとのことです。これは、いじめの重大事態に該当します。そのため、Bは、いじめの重大事態が発生していることを担任教師や管理職に報告する必要があります。また、Aの保護者との面接を継続して、Aの状況を把握し、適切な支援を行う必要があります。

Aが登校できるように促したり、CがAに謝罪する場を設けたり、Cの保護者との面接を計画したりすることも必要ですが、これらは、担任教師や管理職と協力して行う必要があります。

**********************************

問76 15歳の女子A,中学3年生。保健室の養護教諭Bより、スクールカウンセラーCに不登校傾向のあるAへの支援の依頼があった。BによるとAは入学以来、友人や担任教師たちとあまりコミュニケーションを取ろうとしない。Aの保護者は、学校によるAの支援に協力的ではない。Aは登校時には昼休みに保健室へ来室し、Bと何気ない会話をすることがある。Bは,最近Aの様子として、Bとは話しにくい内容があることに気がつき、CにもAに関わってもらいたいと考えるようになった。Cの現時点での対応として、適切なものを2つ選べ。

① Aの担任教師にAの最近の様子を尋ねる

② 保健室でAと会い、Aと面識を得るようにする

③ 保健室でAと会い、Bに何でも話すようにAに勧める

④ Aの保護者にカウンセリングを受けるように働きかける

⑤ 保健室でAと会い、Aの担任教師と話をするようにAに勧める。

**********************************

【15 歳女子・不登校傾向にある生徒への対応】

答え ①②

③ Bは、AがBとは話しにくい内容があることに気づいたから、Cに依頼してきたのである。

④ まず、Aの話を聞くアセスメントが先。保護者はこれまでも非協力的だったのだから。

⑤ そもそもAは、担任教師たちとあまりコミュニケーションを取ろうとしない。

**********************************

問77 45歳の男性A。400人の従業員を抱える通信業の支店長で、総括安全衛生管理者を兼ねている。新興感染症の感染拡大を契機に導入したテレワークが定着してきたが、直近のストレスチェックで、高ストレス者の頻度がテレワーク導入前に比べて増加していることが判明した。そのためAは、従業員向けにメンタルヘルス対策の研修をする必要があると考え、健康管理室の公認心理師Bに、研修の内容を相談した。BがAに提案する研修内容として、適切なものを2つ選べ。

① 身体活動の勧め

② 専門医との連携

③ 相談窓口の周知

④ 労務管理の工夫

⑤ 職場復帰への支援の方法

**********************************

【45 歳男性・従業員向けメンタルヘルス研修】

答え ①③

「従業員向け」のメンタルヘルス対策研修なので①③。②④⑤は、会社側が行う。

**********************************

<午後問題>

問78 J. Bowlbyの提唱する、モーニングの第1期の心理状態に該当するものを一つ選べ。

① 混乱

② 思慕

③ 絶望

④ 探索

⑤ 無感覚

**********************************************

【J. Bowlby の提唱するモーニングの第一期】

答え ⑤

喪の作業(mourning works)とは?

フロイト,Sによる概念である。人間が喪失した対象から離れていくためにとる心理的過程を表したもの。フロイトの理論を細分化した、ボウルビィは省略できない大切なプロセスとして、喪の作業の4段階プロセスを提唱した。

第1段階:麻痺/無感覚の段階(激しくショックを受けている)

第2段階:否認・抗議の段階(対象喪失を認めず、失った対象がいるように振る舞う)

第3段階:絶望・失意の段階(激しい失意、抑うつの体験)

第4段階:離脱・再建の段階(喪失を受け止め、立ち直る努力をはじめる)

**********************************************

問79 十分な説明を受けたうえでのクライエントの自発的な合意として、最も適切なものを一つ選べ。

① プライバシー

② ディセプション

③ デブリーフィング

④ セカンド・オピニオン

⑤ インフォームドコンセント

**********************************************

【説明と合意】

答え ⑤

インフォームド・コンセントは、人々が医療処置を受ける前に、そのリスクと利点について十分な情報に基づいた決定を下すことです。インフォームド・コンセントは、医療提供者がクライアントにリスクと利点について十分に説明し、クライアントが理解したことを確認することにより行われます。クライアントは、署名する前に書面によるインフォームド・コンセント同意書を読む機会を与えられます。

② ディセプション:欺瞞、誤解、または誤解を引き起こす行為です。心理カウンセリングでは、セラピストがクライアントに嘘をついて治療を進めることを指します。これは、クライアントがセラピストに信頼を寄せ、治療が効果的であるようにするために行われることがあります。ただし、ディセプションは倫理的に問題があると考えられており、多くの場合、セラピストがクライアントに同意を得ずに行うことは許されていません。

③ デブリーフィング:人々がトラウマ的な出来事から立ち直るのを助けるために使用される心理療法の一形態です。デブリーフィングは、トラウマ体験の直後に行われることがよくあり、セラピストはクライアントに体験について話してもらい、感情を処理するのを助けます。デブリーフィングは、クライアントがトラウマを処理し、将来の出来事に対して回復力を高めるのに役立つと考えられています。

④ セカンド・オピニオン:主治医以外の医師に病状や治療法について意見を求めることです。これは、自分の病状や治療方針についてよりよく理解したい人、または2番目の意見を求めることで、自分にとって最善の治療方針を選択したい人が行うことがあります。セカンド・オピニオンは、主治医の診断や治療方針に同意できない人も行うことがあります。

**********************************************

問80 バランス理論に最も関係が深い人物として、正しいものを一つ選べ。

① A. Binet

② F. Heider

③ G. Le Bon

④ J. B. Watson

⑤ S. E. Asch

**********************************************

【バランス理論に最も関係が深い人物】

答え ②

バランス理論とは、”認知的斉合性理論”の1つで、ハイダー(Heider,F.)が1958年に提唱した対人関係に関する理論の1つ。自己(P)と他者(O)と事物(X)の関係性を扱うP-O-X理論とも言われる。特定人物もしくは知覚者(P)、特定他者(O)、態度対象(X)の三者関係の斉一性を考えており、他者存在が態度形成に関与する可能性を指摘する。

https://psycho-psycho.com/balance-theory/

**********************************************

問81 調査において、代理回答や記入ミスが起こりにくい実施方法として、最も適切なものを一つ選べ。

① 電話調査

② 留置調査

③ 面接調査

④ 郵送調査

⑤ ウェブ調査

**********************************************

【代理回答や記入ミスが起こりくい調査方法】

答え ③

面接調査:調査者に対面して行うので、代理回答は起こりにくく、記入ミスもその場で訂正できる。

**********************************************

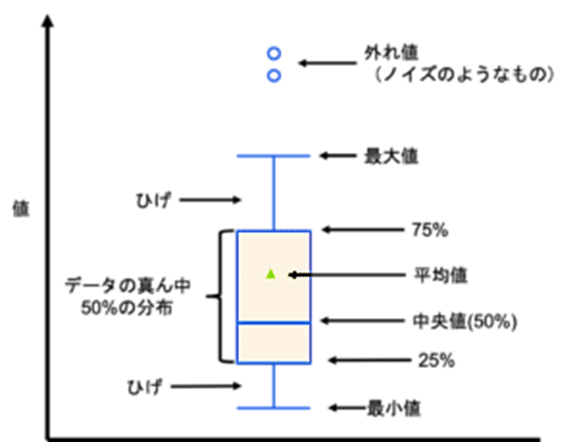

問82 データ分布の特徴を表す指標のうち外れ値の影響を受けにくいものとして、最も適切なものを一つ選べ。

① 範囲

② 分布

③ 中央値

④ 平均値

⑤ 標準偏差

**********************************

【外れ値の影響を受けにくい指標】

答え ③

中央値:データを大小に並べたとき、データの個数の真ん中に位置する値。

④平均値:データの総計を度数の輪で割ったもの。データの「分布」の中心位置。データの外れ値の影響を受けやすい。外れ値が大きい(小さい)ときは平均は大きい(小さい)方に引きずられる。

⑤標準偏差:データの散らばり(分布)の大きさを表す値。データを比較する方法。

*代表値:データを代表する値。平均値、中央値、最頻値(最もデータの度数の多い値)の3つがある。

*外れ値:データ全体の中で、他のデータに比べて極端に大きかったり小さかったりする少数のデータ値のこと。

******************************

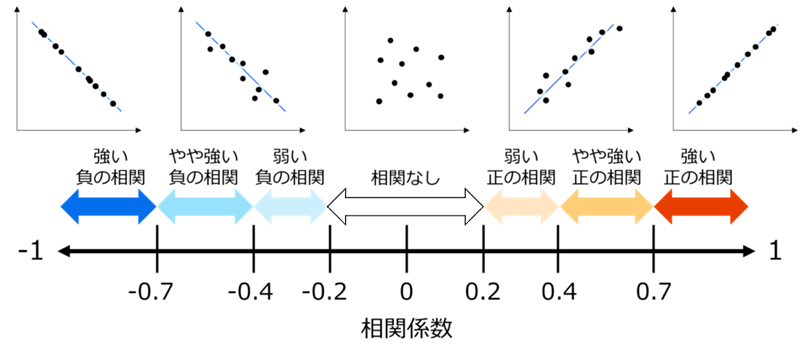

問83 相関係数を求める2つの変数それぞれから、共通の第3の変数の影響を除いて求められる相関係数として、最も適切なものを一つ選べ。

① 重相関係数

② 偏相関係数

③ 自己相関係数

④ 正準相関係数

⑤ 部分相関係数

**********************************

【第3の変数の影響を除いて求められる相関係数】

答え ②

偏相関係数 とは、「ある変数の影響を除去したうえでの2変数の相関係数」です。ある変数の影響があると、2変数の相関係数に何かしらの影響を与えることがあります。したがってデータの関係性を見る際は変数の関係性に注意する必要があります。重相関係数と似ていますが、変数の3番目の変数の影響を考慮して計算されます。

相関関係は、データの2つの変数の間の関係の強さを測定するために使用される統計的ツールです。相関関係は、正の相関関係(2つの変数が同じ方向に動く)、負の相関関係(2つの変数が反対方向に動く)、または無相関関係(2つの変数の間に関係がない)のいずれかです。相関関係は、2つの変数間に因果関係があることを意味するものではないことに注意することが重要です。相関関係は単に2つの変数の間に関連があることを示しています。

① 重相関係数 は、2つ以上の変数の間の関係の強さを測定します。各変数を別の変数で重み付けした後に計算されます。

③ 自己相関係数 は、変数とそれ自体の間の関係の強さを測定します。データに自相関があるかどうかを確認するために使用されます。

④ 正準相関係数 は、2つの変数の間の関係の強さを測定しますが、それらが複数の変数と共通の要因を持っている場合に使用されます。正準相関係数は、重相関係数と似ていますが、変数の共通の要因の影響を考慮して計算されます。

⑤ 部分相関係数 は、2つの変数の間の関係の強さを測定しますが、3番目の変数の影響を考慮して計算されます。部分相関係数は、重相関係数と似ていますが、3番目の変数の影響を除いて計算されます。

*相関関係は、データの2つの変数の関連の強さを測定する。相関関係は、正の相関関係(2つの変数が同じ方向に動く)、負の相関関係(2つの変数が反対方向に動く)、または無相関関係(2つの変数の間に関係がない)のいずれかになる。相関関係は、2つの変数間に因果関係があることを意味するものではないことに注意することが重要である。相関関係は単に2つの変数の間に関連がある、無しを示している。

**********************************

問84 自伝的記憶に関する説明として、最も適切なものを一つ選べ。

① 自己に関する意味記憶は含まれない。

② 自己にとっての未来展望も含まれる。

③ 想起時期に近い時期ほど、想起数が多い親近効果は見られない

④ 生後3年間のエピソード記憶がほぼ欠落している幼児期健忘が見られる。

⑤ 高齢者においては、中年期の記憶が想起されやすいレミニセンスバンプが見られる。

**********************************************

【自伝的記憶】

答え ④

自伝的記憶とは、自分の人生の出来事に関する記憶です。エピソード記憶の一種で、自分の人生に特別な意味があり、自分のアイデンティティを形作るような記憶です。

自伝的記憶は、人が成長するにつれて形成され、変化します。子供は、特に幼児期には、新しい記憶をより簡単に形成し、より鮮明に思い出すことができます。しかし、年をとるにつれて、人は新しい記憶を形成する能力が低下し、記憶を思い出すのが難しくなります。

特に 生後3年間のエピソード記憶がほぼ欠落している幼児期健忘が見られます。

⑤ レミニセンスバンプとは、人が過去を振り返ったときに、10代後半から30代前半に起こった出来事をより鮮明に記憶する傾向です。この現象は、1980年代に心理学者のロバート・シーゲルによって最初に研究され、それ以来、多くの研究で裏付けられています。

**********************************************

問85 学習における消去について、最も適切なものを一つ選べ。

① 消去によって一度消失した反応は、自発的には回復しない。

② 毎回ではなく、間欠的に強化された反応のほうが消去されにくい。

③ 消去が開始された直後から反応は一定のペースで減少していく

④ レスポンデント条件付けでは、条件刺激の除去によって反応の消去が生じる。

⑤ 条件付けによる反応の形成後、強化子を提示することによって反応の消去が生じる。

**********************************************

【学習における消去】

答え ②

消去抵抗:毎回ではなく、間欠的に強化された反応のほうが消去されにくい。

消去とは、条件づけられた反応が、強化されなくなると徐々に減少し、最終的に消失することです。消去は、オペラント条件づけと古典的条件づけの両方で起こります。

**********************************************

問86 文や文章の認知処理におけるスキーマの活性化に関連する用語として、最も適切なものを一つ選べ。

① 韻律情報

② 共同注視

③ 照応解決

④ 心的辞書

⑤ 物語文法

**********************************************

【文や文章の認知処理におけるスキーマの活性化】

答え ⑤

物語文法:物語の構造を説明する一連のルールです。この文法は、物語の理解とスキーマの活性化に重要です。たとえば、物語文法は、物語には通常、プロローグ、エピソード、およびエピローグがあることを説明します。

① 韻律情報 :韻律情報とは、文の強勢パターンやイントネーションなどの文の音韻構造に関する情報です。

② 共同注視 :共同注視とは、2人以上の人が同じものや同じことに注意を向けることです。このプロセスは、話し言葉の理解と読解に重要です。たとえば、2人が会話している場合、彼らは両方とも話し手の顔と声に注意を向けています。

③ 照応解決 :照応解決とは、文の一部が他の部分と一致する方法を見つけることです。

④ 心的辞書 :心的辞書とは、人が知っている単語とその意味のコレクションです。

**********************************************

問87 個人特有の認知的な枠組みに従い、環境の解釈と事象の予測を行い、自らの行動や環境を統制すると仮定している理論として、最も適切なものを一つ選べ。

① 相互決定論

② 暗黙の人格理論

③ 社会的情報処理理論

④ 心理性的発達段階理論

⑤ パーソナル・コンストラクト理論

**********************************************

【自らの行動や環境の統制に関する理論】

答え ⑤

パーソナル・コンストラクト理論は、人が世界を独自の方法で知覚し、解釈するという理論です。この理論は、人々は自分の経験に基づいて独自のパーソナル・コンストラクトを開発し、これらのパーソナル・コンストラクトを使用して世界を理解すると述べています。

① 相互決定論 :心理学者のアルバート・バンデューラによって提唱された理論であり、人の行動は個人的要因と社会環境の両方に影響を及ぼし、影響を受けると述べています。バンデューラは、個人の行動が結果の使用によって条件付けられる可能性があることを受け入れます。同時に、彼は人の行動が環境に影響を与える可能性があると主張しています。

② 暗黙の人格理論 :人が他の人を無意識に分類する方法です。この理論は、人々は他の人を、特定の性格特性を備えていると信じている人々と、そのような特性を備えていないと信じている人々の2つのカテゴリに分類する傾向があると述べています。

③ 社会的情報処理理論 :人が他者を観察して行動を学ぶという理論です。この理論は、人々は他者の行動を観察し、その行動の結果を調べ、その情報を使用して自分の行動を決定すると述べています。

④ 心理性的発達段階理論 :人が生涯を通じて発達し、各段階で異なる心理的課題に直面するという理論です。この理論は、人がこれらの課題に成功裏に対処することができれば、健康で幸福な成人になることができると述べています

**********************************************

問88 ベンゾジアゼピン系抗不安薬が結合する受容体として、最も適切なものを一つ選べ。

① アドレナリン受容体

② グルタミン酸受容体

③ アセチルコリン受容体

④ μ(みゅー)-オピオイド(MOP)受容体

⑤ γ(がんま)-アミノ酪酸(GABA)受容体

**********************************************

【ベンゾジアゼピン系抗不安薬が結合する受容体】

答え:⑤

γ-アミノ酪酸(GABA)受容体は、脳と脊髄で重要な抑制性神経伝達物質であるGABAに結合する受容体です。これらの受容体は、鎮静、睡眠、抗けいれんなど、さまざまな効果を引き起こす可能性があります。GABA受容体に結合する薬物には、バルビツール酸塩、ベンゾジアゼピン、カルバマゼピンなどがあります。

① アドレナリン受容体 :交感神経系のニューロンによって放出される神経伝達物質であるアドレナリンに結合する受容体です。これらの受容体は、心拍数、血圧、呼吸数の増加など、さまざまな効果を引き起こす可能性があります。アドレナリン受容体に結合する薬物には、エピネフリン、ノルエピネフリン、アドレナリン作動薬などがあります。

② グルタミン酸受容体 :脳と脊髄で最も重要な興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸に結合する受容体です。これらの受容体は、覚醒、注意力、記憶など、さまざまな効果を引き起こす可能性があります。グルタミン酸受容体に結合する薬物には、リチウム、フェニトイン、バルプロ酸ナトリウムなどがあります。

③ アセチルコリン受容体 :脳、脊髄、神経系で重要な神経伝達物質であるアセチルコリンに結合する受容体です。これらの受容体は、記憶、学習、運動など、さまざまな効果を引き起こす可能性があります。アセチルコリン受容体に結合する薬物には、コリンエステラーゼ阻害剤、アセチルコリン作動薬などがあります。

④ μオピオイド受容体 :脳、脊髄、体の他の部分で重要なオピオイドペプチドに結合する受容体です。これらの受容体は鎮静、呼吸抑制など、さまざまな効果を引き起こす可能性があります。μオピオイド受容体に結合する薬物には、モルヒネ、ヘロイン、フェンタニルなどがあります

**********************************************

問89 高次脳機能障害診断基準(平成16年、厚生労働省及び国立障害者リハビリテーションセンター)に基づく高次脳機能障害の原因として、適切なものを一つ選べ。

① 脳性まひ

② 発達障害

③ 進行性疾患

④ 先天性疾患

⑤ 脳血管障害

**********************************************

【高次脳機能障害の原因】

答え ⑤

高次脳機能障害(HD)は、脳卒中や頭部外傷などの脳の損傷によって引き起こされる脳機能障害です。記憶障害、注意力障害、遂行機能障害、言語障害、運動障害など、さまざまな症状を引き起こす可能性があります。HDの他の原因には、脳腫瘍、脳炎、アルツハイマー病が含まれます。

参考: 茨城県高次脳機能障害支援センターhttps://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/riha/sodan/kojino/documents/koujinoutoiwaretarar3.pdf

**********************************

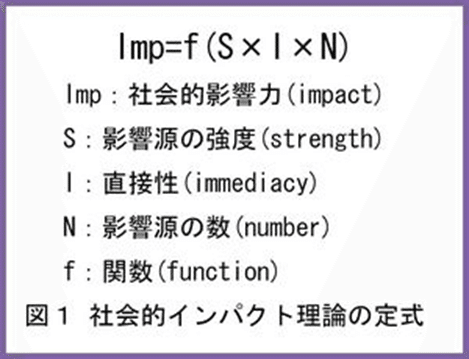

問90 影響源の強度、影響源との近接性及び影響源の数という3要素が、個人の逐(ちく)行(こう)行動に与える影響を説明する理論として、最も適切なものを一つ選べ。

① アージ理論

② 制御焦点理論

③ 社会的浸透理論

④ 社会的インパクト理論

⑤ 心理的リアクタンス理論

**********************************

【環境からの影響と個人の遂行行動】

答え ④

社会的インパクト理論 Social Impact Thoery

ある状況に置かれた個人が場に存在する他者から受ける影響の大きさについて検討するものであり、人が他者から受ける影響が、人(影響源)の数、影響の強さの個人差、そして近接性に規定されるとする。ラタネ-B. Latane(1981)

参照:「ダイナミック社会的インパクト理論の予測する態度の自己組織化の実証」森尾博昭 2007

この理論に基づけば、説得される個人が受ける影響の強さは、「説得する人の強度」(S:地位や社会的勢力等)と、「説得する人との空間的、時間的な接近度(I)」と、「説得する人の数(N)」の3要素をかけ合わせたものになる。

① アージ理論:アージ理論は、戸田正直によって提唱された理論で、人間の感情を認知システム全体との関連で捉えようとするものです。アージとは、人間を有無を言わせず駆り立てる強い力という意味で、人間は、野生のなかで生き残るために、次の4種類のアージを発展させてきたと考えられています。

・維持アージ:食や性など基本的な欲求に対応するアージ

・緊急事態アージ:恐怖や不安など外界の脅威に対応するアージ

・認知アージ:認知的情報を司るアージ

・社会関係アージ:協力や援助といった他人との係わりに関するアージ

② 制御焦点理論regulatory focus theory:目標に対して個々人が持つ焦点状態が当の個人自身の行動制御に影響を与えるという,Higgins(1997)によって提唱された理論である。同理論によると,焦点状態は,「促進焦点(promotion focus)」と「予防焦点(prevention focus)に大別でき,促進焦点の人々は,希望や夢といったポジティブな結果の獲得を目指し,予防焦点の人々は,損失や失敗といったネガティブな結果の回避を目指す。

参照:「制御焦点理論を援用した広告研究の多様化」小野 雅琴 マーケティングジャーナル2022 年 41 巻 4 号 p. 65-70