もしも鬼殺隊が学生王座戦で十二鬼月と対戦したら

2020年の全日本学生将棋団体対抗戦、通称「学生王座戦」は明日12月27日が最終日である。2日目終了時点で立命館大学、早稲田大学、東京大学の3校が全勝を維持しており、明日の直接対決で決着がつく。この大会は先日の記事で紹介したとおり、将棋界の箱根駅伝に相当する、熱い、実に熱い大会である。

そして記事中では「1チームあたり登録選手14人、各局出場選手7人」という仕組みが鍵であり、駅伝における区間配置以上に作戦面の面白さがあることを述べた。その後、ネットメディアの「文春将棋」でも「東大将棋部物語」と題する長編が公開され、団体戦の仕組みについて解説されている。

大学将棋の華は団体戦。そこには、オーダーをめぐる戦略があります。ある期待のルーキーは、団体戦にかける先輩たちの本気度に「そこから!?」と驚いたそうです。

— 文春将棋🐧 (@bunshun_shogi) December 22, 2020

「将棋の勝敗で人生は変わるのか」挫折を味わった東大将棋部主将の“魂”が揺さぶられた瞬間

東大将棋部物語 #4https://t.co/CSaevk4t3Z

ただ、この仕組みは言葉で説明するよりも例を出した方が分かりやすいだろう。そこで今回は、2020年を代表する大ヒット漫画の「柱」と「鬼」たちに戦ってもらうこととする。題して「もしも鬼殺隊が学生王座戦で十二鬼月と対戦したら」。

双方の戦力分析

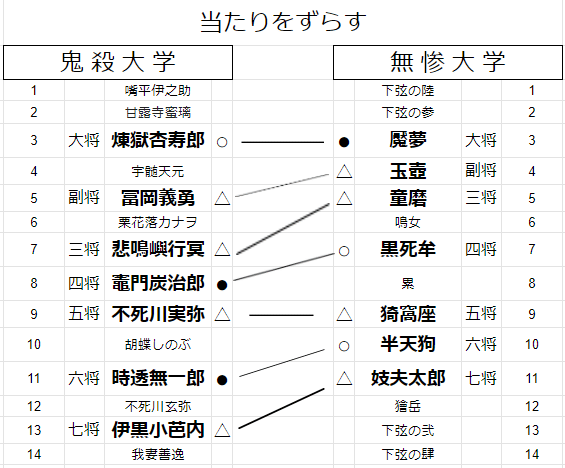

王座戦を含む学生将棋の団体戦では、通常、リーグ1回戦の際にメンバー表が初めてオープンになる。メンバー表には1番から14番までの登録メンバーが書いてある。対戦相手以外の大学もこれを偵察し、メモしたり写真に撮ったりして把握する。さて、架空の大学「鬼殺大学」と「無惨大学」の登録メンバーが以下のとおりであったとする。

登録メンバーは14人であるが、毎回ここから7人選んで対局させることになる。4勝3敗以上ならチームは勝ちとなる。そしてポイントになるのが「誰を出すかは自由であるが、上下の順番を入れ替えることができない」という縛りである。この制約の下で、相手の登録メンバー14人のうちどの7人が出てくるかを予想し、どうすれば4勝以上期待できる組み合わせになるかという、ベストの「当たり」を模索することになる。

予想材料としては、まずは相手チームにおける各メンバーの「格」(過去の実績)である。個人戦でいつも上位に入っているようなメンバーはそのチームの主力ということになるので、まず出てくるはずである。主力以外については現時点の調子で判断する。リーグの後半で当たるとすれば、対戦するまでの個人成績が参考になる。成績不振のメンバーは出てこないだろう(切られるだろう)というわけだ。今回の例では「無惨大学」の方は出場メンバーを予想しやすい。格付けがはっきりしているチームなので、上弦の壱~陸と下弦の壱を出すと予想される。対する「鬼殺大学」の方は、原作の設定からして悲鳴嶼行冥と不死川実弥がナンバー1、2であることは明らかだが、残りの柱の序列が明らかではない。ここでは、微差ながら甘露寺、煉󠄁獄、冨岡、時透、伊黒がベストメンバーであると仮定しよう。もしもベストメンバーの7人をそのまま出すと勝敗はどのように予想されるか。

「柱」なら下弦の鬼である魘夢は倒せるだろう。よって大将戦は勝ちが見込めるが、ほかは優劣不明か、やや不利が予想される当たりになっている。なぜこうなってしまうかというと、勝ちが計算できるはずのエース悲鳴嶼がほぼ無敵の黒死牟に当たってしまうのがもったいないのである。

透き通る世界

ここで鬼殺大は考える。「悲鳴嶼の位置をずらせばもう少しましにならないか? 黒死牟は無理でも童磨ならいい勝負になるんじゃないか」と。しかし、単純に上に1個ずらすだけだと(例えば大将の甘露寺を切って七将に善逸を入れる)、今度はナンバー2の不死川が黒死牟の餌食となってしまう。ではどうするか。ここで、悲鳴嶼を挟むように入れてあるカナヲと炭治郎を使うことを考えるのだ。例えば、無理を承知で炭治郎を入れ、相手のスーパーエース・黒死牟に当てにいく。炭治郎を入れて大将の甘露寺蜜璃を切れば、副将~四将のメンバーが大将~三将にずれる。

するとどうだろう。悲鳴嶼と冨岡は互角といえる当たりに持ち込んだ。炭治郎も、リアルの決闘ならあまりにもかわいそうな役目であり、善逸あたりなら泣きわめきそうだが、幸い将棋で負けても死にはしない。チームが4-3で勝てればそれでよい。長男だから耐えられる。ちなみに、炭治郎のような役割を「当て馬」という。エース対決の危険を冒さず、チームの勝率を向上させる役割である。筆者も現役時代に2度ほどこの「当て馬」をやったが、2度とも自分は負けたものの、チームは勝つことができた。この役割は、炭治郎のような生きのいい若手であったり、プレッシャーさえかからなければ強いメンバーがやったりする。すると、たまに相手のスーパーエースを倒して望外の大勝になったりもする。

さて、今回の例では、当たりをずらすだけではまだ大将戦くらいしか勝ち星が計算できない。なぜだろうか。見てみると「相性が悪い」と思われる対戦がいくつかある。ここを改善しよう。例えば副将戦は「玉壺はレスバトルで煽られると逆上するのが弱点だ。無口な義勇より、レスバトルに強くて派手な奴の方がいいのではないか」ということで宇髄天元を入れる策が浮かぶ。六将戦は「無一郎は半天狗に一度吹っ飛ばされていて相性が悪い。半天狗は首を切ろうとするとやっかいだが、毒でも打ち続けて持久戦にすればいいんじゃないのか? 無一郎も痣が発現しているから、七将にいる上限の陸には勝てるだろうよ」ということで胡蝶しのぶを六将に入れ、時透無一郎を七将に移動させる。

鬼殺大学はこのように工夫を凝らしてオーダーを組んだ。これに対して無惨大学が無策のままオーダー交換に臨んだらどんな状況になるだろう。

産屋敷「空気が揺らいだね……当たりかな?」

鬼舞辻「ア”ッ、ア”ッ、ア”ア”ッ、ア”ア”ーッ!」…… バッ

このように、過去の対戦成績や戦法の相性なども加味して誰を出すか決めていく。過去に負けたことがある相手との再戦は嫌なものだし、戦法の面でも振り飛車が苦手な相手なら振り飛車党を出場させて当てにいくといった具合である。原作でいえば、煉󠄁獄 vs 猗窩座のような対戦は避け、時透 vs 玉壺が組めそうなら組みにいくというわけだ。

しかしもちろん、相手も無策ではない。「鬼殺大の考えることは読めている。悲鳴嶼 vs 黒死牟を避けたいのだろう。きっと当て馬が来る。ならばこちらも動けばよいのだ」

無惨大学は「当て馬外し」として黒死牟の下にいる累を出場させることにした。これでどうだろう。副将戦の宇髄 vs 童磨、三将戦の悲鳴嶼 vs 黒死牟の2つとも勝ちが見込める組み合わせになった。しかし問題は「当て馬」と「当て馬外し」の対戦になる四将戦である。累を出したところで所詮は下弦の伍。ここで無惨大学の弱点「層の薄さ」が露呈する。ベストメンバーと控えメンバーの実力差が大きいチームは出場メンバーが読まれやすい。これを外しにいくとしても、控えメンバーの対局は不利を覚悟しなければならない。

また団体戦は情報戦でもある。14人の登録メンバーに入れなかった部員も、いわば「隠」のような役割を担い、チームの勝利に貢献できる。具体的にはライバルチームの将棋を偵察してどんな戦型を指しているかチームに報告する「戦型チェック」という役割である。「あいつ弱そうに見えるけど分裂すると強いぞ」とか「壺のセンスのなさを煽ると逆上するぞ」といった具合だ。このように分析されてしまうので、出場メンバーの得意戦法が1つしかなかったりするとソフト研究で狙い撃ちにされてしまう。善逸タイプがレギュラーとして活躍するには、得意戦法をよほど磨き上げないといけないのである。

以上のとおり、控えメンバーも状況次第で出場の可能性があり、また登録メンバー14人から外れても重要な役割がある。したがって、弱いからといってパワハラしたり粛清したりすることは論外であり、チーム全体で棋力を向上させ、また結束を維持しなければならない。学生将棋団体日本一。それは強者7人のみで実現できるものではなく、思いをつなぎ、仲間を大切にしてきたチームだけが成し遂げられる偉業なのだ。

おまけ(学生将棋OBにしか分からない逸話)

今からちょうど100年前の1920(大正9)年12月27日、場所は三重県四日市市文化会館。学生将棋団体日本一をかけて、鬼殺大学と無惨大学の全勝2校が直接対決の日を迎えた。全日本學生將棊團體對抗戰、通称「學生王座戰」の最終日である。午前の7回戦、午後の8回戦を連勝した両校。最終局の9回戦は、勝った方が優勝という大一番となった。無惨大の大将玉壺が壺から身を乗り出して振り駒をする。歩が3枚。後手となった鬼殺大の大将煉󠄁獄杏寿郎だが、気合負けを良しとせず、すかさず「鬼殺偶数先!」とコールする。同じく「鬼殺偶数先!」とコールを重ねる副将以下の選手たち。これに対し無惨大は「ぼくせんてー」「ぼくごてー」と独特のコールである。相手の闘志を削ぐつもりなのか、それとも大学名を口にしてはならないという呪いでもあるのか。この独特のコールはやがて、平安の都に位置する名門大学に受け継がれていったという……

(注意)

この記事に関し、鬼滅キッズならぬ鬼滅アダルツの諸君は「あのキャラはもっと強いはずだ。勝敗予想がおかしい」と文句の一つも言いたくなるかもしれない。そのようなツッコミはいくらでもやっていただいて結構である。記事が拡散するだけなので、私の思うツボだ。ついでに「スキ」をクリックしていただけるとなおよい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?