【関西ハイキング】出雲大社 🌾動画あり

出雲大社の由来

縁結びの神・福の神として名高い「出雲大社(いづもおおやしろ)」は、日本最古の歴史書『古事記』に記されているほどの古社です。

主祭神はだいこく様「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)」

古事記によると、大国主大神が天照大神(あまてらすおおみかみ)に国を譲られ、そのときに造営された宮殿が出雲大社の始まりといわれています。

出雲大社の歴史

今の本殿は、1744年に造営されたもので高さは約24mですが、太古の時代、出雲大社本殿の高さは現在の4倍、約96mあったということです。

後ろにある八雲山が約100mなので、山の頂上付近に千木(本殿屋根の先端にある交差した二本の木)が見えていたと想像すると圧倒される高さです。

大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)とは

大きな袋と打出の小槌を持って米俵の上に立つ「だいこく様」でお馴染みの神さま。

神話では「因幡の素兎」が有名で、サメに全身の皮を剥かれた白ウサギが、大国主大神の兄達から“海水に浸かり風に当たれば治る”と教えられ、そのとおりにしたところ傷は酷く悪化してしまった。ウサギが痛みで泣いているところを遅れてやってきた大国主大神がやって来て、“真水で塩を洗って蒲(ガマ)の穂に包まれると良い”と教えたところ、ウサギの傷が癒えたというお話で、大国主大神の優しい性格がうかがえる一幕です。

大国主大神は出雲王朝を繁栄させるという偉業を成し、多くの女神と結婚してたくさんの子供をもうけました。大国主大神が縁結びの神様と言われる由縁でもあります。

参拝ルート

①勢溜(せいだまり)の大鳥居

大きな石碑とともに立つ高さ8.8m、横幅12mの鋼管製の大鳥居。ここが出雲大社の正門でこの先から参道が始まります。

②祓社(はらえのやしろ)

心身の穢れを祓い清める四柱の祓戸神(はらいどのかみ)を祀る祠で、神前に至る前にここで身を清めます。

③松の参道

日本の名松100選に選ばれている見事な松並木

④御神像

大国主大神の「ムスビの御神像」と「御慈愛の御神像」

⑤手水舎

神域である「荒垣」内に入る前に、ここで手と口を清めます

⑥銅鳥居

四の鳥居は青銅製で、1666(寛文6)年に毛利元就の孫の孫にあたる毛利網広が寄進したもの。

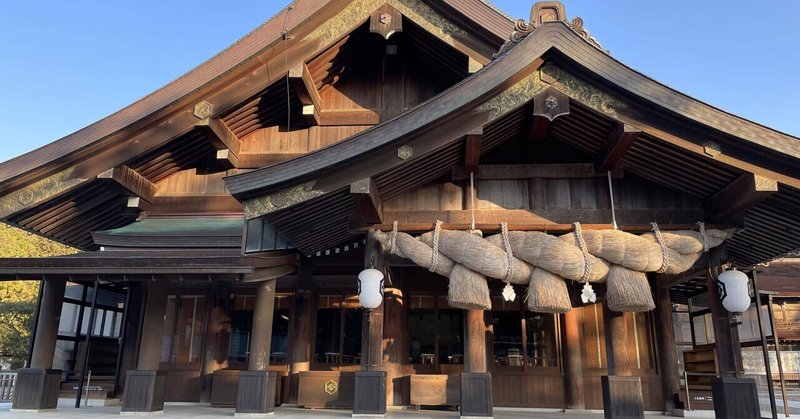

⑦拝殿

1963年に新築された拝殿は、戦後最大の木造神社建築といわれます。

高さは12.9mで、大社造りと切妻造の折衷様式。ご祈祷や奉納行事などもここで行われます。しめ縄が一般の神社とは左右逆なところに注目。

参拝は「二礼四拍手一礼」

⑧八足門

御祭神に最も近づける門で、通常はここから御本殿を参拝します。御本殿と八足門の間には楼門があり、正月五カ日は八足門が開放されて楼門前まで入る事ができます。

⑨御本殿(国宝)

大社造りと呼ばれる日本最古の神社建築様式。1744年に再建されたもので、平成の大遷宮で大屋根や千木などが新装されました。高さは約24m、厚い桧皮葺きの屋根の棟の上には長さ7.9mの二組の千木が交差しています。

御神体は稲佐の浜のある西の方角を向いて鎮座されており、本殿正面からは神様を横から参拝する形になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?