コンビニ経営はやめとけ?需要・将来性をデータとイラストで可視化してみた【市場分析】

どもー。

分析太郎です。

今回はコンビニ経営の

市場分析レポートです。

仕事の将来性を把握する上で

市場分析は必要不可欠です。

起業するにせよ転職するにせよ、

将来性を把握しておかないと、

キャリア選択で痛い目を見ます。

なので分析太郎が、

データとイラストを駆使して、

将来性を分析しました。

それでは、見ていきましょう。

【※】

こちらの記事は1件購入ごとに

300円値上がりするよう

設定されています。

おかげさまで、

記事の総購入数が125件を超えました。

値上がりして閲覧不可になる前に、

早めのお買い求めがお得です。

コンビニ経営の将来性

まずは需給バランスを理解する

前編では、コンビニ業界の

将来性を確認していきましょう。

その前に、需給バランスについて説明します。

世の中には様々な市場があり、

その中でお金が取引されています。

そして市場の中には、

供給(事業者)と需要(お客様)が

存在します。

これらを釣りで例えるなら、

市場=釣り堀

供給=釣り人

需要=狙っている魚

と言えます。

そして、需要と供給にはバランスがあります。

イラストにするとこんな感じです。

本レポートでは、

コンビニ市場が4つのうち

どこに分類されるかを、

行政機関と業界団体のデータを

フル活用して考察していきます。

それでは、本題に話を移しましょう。

コンビニ業界の市場規模

それでは最初に、

コンビニ業界の

市場規模を確認しましょう。

一般社団法人 日本フランチャイズ

チェーン協会のデータによれば、

2022年コンビニの市場規模は

11兆1775億円、推移は増加傾向でした。

グラフを作成しました。

※全てのコンビニの売上合計値

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

コロナ禍でやや減少していますが、

2005年比で見た場合、

順調に拡大しているようです。

同規模の市場には

下記が挙げられます。

介護(9.6兆円)

医療用医薬品(10.6兆円)

スーパー(12.4兆円)

国内市場の立ち位置としてはこのあたりです。

出典:市場規模マップ

かなり大きいですね。

この市場で、需給バランスは

どうなっているのでしょうか。

確認していきましょう。

コンビニ市場の供給の推移

それでは、コンビニ市場の

需給バランスを確認しましょう。

まずは供給から確認します。

同じく日本フランチャイズ

チェーン協会のデータによれば、

2022年のコンビニ店舗数は55,838店舗、

2005年から15,872店舗増加してました。

グラフを作成しました。

※各年の12月の数値から作成

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

増えてますねぇ。

しかしながら、2010年以降は

横ばいペースが続いています。

特にここ4,5年は、前年比で

減少するような年もありました。

表を作成しました。

※各年の12月の数値から作成

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

店舗数が伸びない大きな理由の一つに、

コロナによる外出自粛が挙げられます。

社会生活基本調査のデータでは、

国民の一日あたり移動時間が、

特にコロナ禍で大きく減少しています。

グラフを作成しました。

出典①:H8 社会生活基本調査(総務省)

出典②:H13 社会生活基本調査(総務省)

出典③:H18 社会生活基本調査(総務省)

出典④:H23 社会生活基本調査(総務省)

出典⑤:H28 社会生活基本調査(総務省)

出典⑥:R3 社会生活基本調査(総務省)

外出自粛

→外に出れない

→コンビニに行く機会も減る

という流れですね。

緊急事態宣言があったので、

移動時間が減少するのは当然ですが、

この期間に、オンラインでも生活が

成り立つ環境が大幅に構築されたため、

今後もその生活がベースになることが

考えられます。

ちなみに、

この記事を作ってる時点で

一番最新である2023年8月の

コンビニ店舗数が55,810店舗でした。

やはりコンビニ数は増えていません。

まとめると、コンビニ数は

2005年当時と比較すれば増えているが、

ここ4,5年は横ばいあるいは減少傾向である

と言えるでしょう。

では、需要はどう

推移しているでしょうか。

確認していきましょう。

コンビニ市場の需要の推移

それでは、

コンビニ市場の

需要を確認しましょう。

ここでは

・客数の推移

・平均客単価の推移

を確認してみましょう。

まずは客数の推移からです。

コンビニのお客さんは増えて

いるのでしょうか。

グラフを作成しました。

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

2019~2020年の1年間で

約15億人減少していました。

そこから回復傾向にあるかと思いきや、

2022年はさらに下回る数値となっています。

表に落とすとこんな感じです。

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

堅調に増加していましたが、

20,21年でズドンです。

ですが、22年は前年比プラスですね。

では、直近の2023年のデータを

確認してみましょう。

2023年データは

現時点で8月までが

最新になります。

22,23年で

毎月の来店客数を比較しましょう。

表を作成しました。

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

おー。

少しずつですが、

お客さんは戻ってきつつ

あるようですね。

もし、この3.02%成長を

通年で継続できたとしたら、

2022年12月データから試算すると、

2023年の来店客数は161億人まで

戻ります。

このペースが続けば、

あと数年でコロナ前の水準に

戻すことができそうですね。

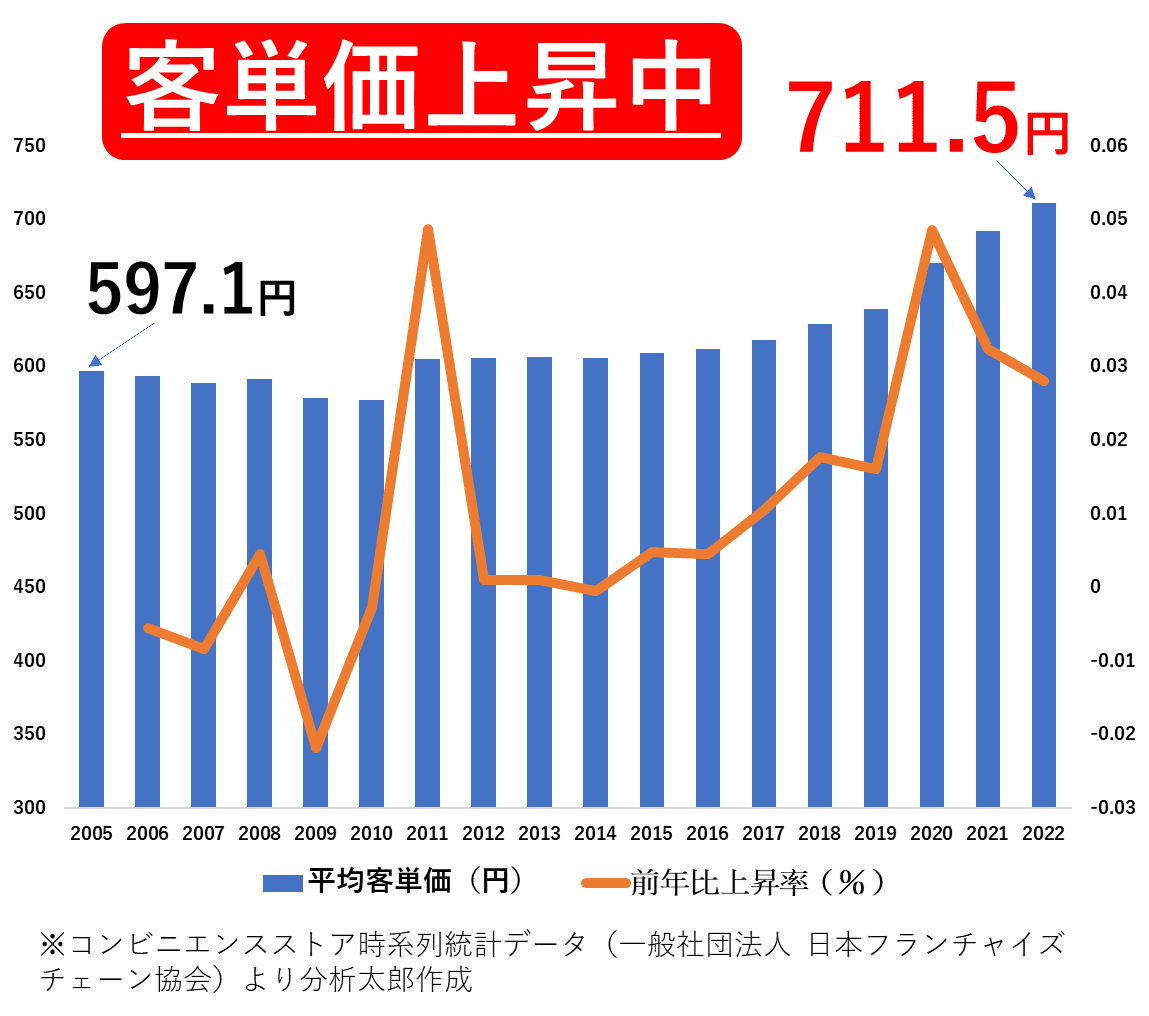

お次は、平均客単価です。

こちらはどのように

推移しているのでしょうか。

グラフを作成しました。

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

客単価も増加しているようです。

上記グラフを表にしました。

出典:コンビニエンスストア時系列統計データ(一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)

客足も増えていて、

客単価も増えている。

とても好調のように見えますが、

実態はどうなのか少し深掘りします。

では、なぜ客単価が上がっているのか。

一番の理由は、商品価格が

上がっているからでしょう。

そして、

商品価格が上がる、

つまりインフレになる理由は

大きく2パターンあります。

それが下記です。

①コストプッシュインフレ

→資材や運送費の上昇など、供給側の影響で

価格が上がる

②ディマンドプルインフレ

→人気の上昇など、需要側の影響で

価格が上がる

今回の商品価格の上昇は、

コロナ、そしてウクライナ戦争など、

原材料費や運送費の高騰による

価格上昇の側面が

非常に大きいと言えるでしょう。

そしてさらに、

運送業の「2024年問題」も

コンビニ経営には大きな

影響を与えるでしょう。

「商品を届けられない」となれば、

コンビニというビジネスモデルそのものに

大きな打撃を与えます。

各社それぞれ対応策を練っているようですので、

もしコンビニ経営をするなら、一度ステイして

対応状況をじっくり確認した方が

いいでしょう。

分析太郎の結論

それでは、

コンビニ市場のまとめに入ります。

供給:2022年コンビニ数は2005年比で増加しているが、直近数年は横ばいから減少傾向が始まりつつある印象

需要:平均客単価は上昇しているが、これはコストプッシュインフレによる側面が大きく、従って表面的には需要が増えているように見えるが実態はそうでもなさそう。ところが、2023年は8月時点では前年比で客足が徐々に戻りつつある。従って需要減少とも言い難い。

結論を出しますね。

冒頭の需給バランス四分類で言えば、

ここに当てはまりつつあるのでは

ないでしょうか。

客足が戻っているのは事実なので、

あとはコンビニ数が増えるか減るかに

よります。

いかがでしたでしょうか。

ただ、これは日本全体の需給バランスであり、

当然ですが地域によって偏りが生まれます。

日本は他国と比較しても、

地域によって文化が消費性向が

段違いに異なります。

従って、

日本全体だけでなく、

さらにお住まいの地域についても

詳しく分析する必要があります。

そこで後編からは、

コンビニ市場のレッドオーシャン・

ブルーオーシャンな都道府県を

特定していきます。

一店舗あたりの人口が多いほど、価値が高いと言えます

たくさんお金を払ってくれるエリアで開業したいですよね

お住まいの地域はいかがでしょうか

地域により、戦略が大きく変わります

お住まいの地域は、どこに分類されているでしょうか

全業種の資料がいつでも読める

メンバーシップもやっています。

幅広く知識を吸収したい方は

こちらがメリット大きいです。

ここまで読んでくださった皆様が、

キャリア選択で後戻りできない、

取り返しのつかない状況にならないことを、

心から願っています。

ここから先は

¥ 600 (数量限定:残り 10 / 10)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?