ホーキング博士と口下手な僕

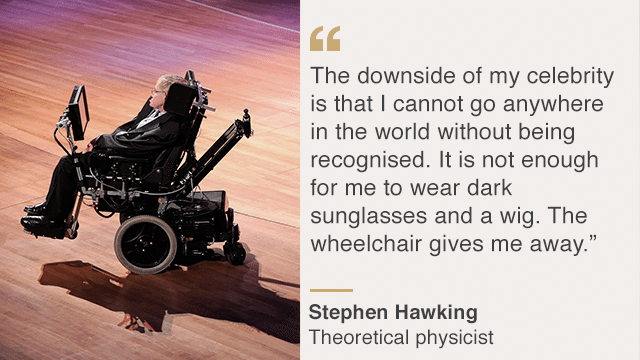

昨年、ホーキング博士が亡くなった。76歳だったそうだ。映画「博士と彼女のセオリー」の中で、病気(ALS)を発症した学生時代に、あと数年しか生きられないと言われていたと知った時には驚いた。電動の車椅子で歩き、合成された人工の声で話したホーキング博士。本人が「このせいでサングラスやカツラをしてもバレてしまう」とネタにした、異形とも思えるその姿が僕は好きだった。世界でも指折りの英知を守るための特別な待遇なのかもしれないけれど、それでもひとりのとても弱い人に人間らしく生きてもらうために、人類はここまでできるんだと思えたからだ。

晩年の博士は、指が動かせなくなれば今度は頬の筋肉を使ってといった具合に、次々と新しいテクノロジーを開発してもらって、文字をひとつずつ拾って話したり書いたりしたようだ。だけどそれは僕たちがタイプする手軽さとは違って、とても時間がかかるものだった。博士がある会合に出席した時の面白いエピソードがある。出席者の紹介も終わり、本題の話が始まって20分もたった頃、唐突に「例の声」が響いて博士の挨拶が始まったんだそうだ。それまでの間、博士は一心不乱に「ちょっとした挨拶」を入力していたらしい。話せず体も動かせない人が意思表示をするのは、このように大変なことなのだ。

ホーキング博士と同じALSの患者の中には、意識はあっても体がまったく動かせないせいで何も意思疎通ができない「閉じ込め症候群」と呼ばれる人たちがいる。目は開いていても人形のように微動だにしない彼らは、まさに体という牢獄に閉じ込められているように見える。ところが彼らの脳の反応から「イエス」と「ノー」の2種類の答えを読み分ける技術が開発されて、長年にわたって閉じ込め状態だった4人に簡単なインタビューが行われた。そしてなんと、4人のうち3人が、自分は幸せで、生きていることがうれしいと答えたのだそうだ。残りのひとりのことは気がかりだが、彼らを生かすことで逆に苦しめてはいないかと悩んでいたかもしれない3人の家族も医者も、そして外の世界に気持ちが伝えられた患者本人もさぞかし喜んだに違いない。

一方で、五体満足に生まれて、これといった病気もない僕は、身体的には何の問題もなく話せるはずなのに、残念ながら話がうまくない。いつ知り合いにバッタリ出くわしてもおかしくない小さな街の必須科目、「ちょっとしたお喋り」の下手さには定評がある。出会い頭でも次々と話が溢れ出てくるご婦人方がとてもうらやましい。ギクシャクと相手と別れてから、「あ! あの話があったじゃないか!」と悔やむのも毎度のことだ。挨拶ひとつにも根気強くひと文字ずつ拾わなければいけなかったホーキング博士が見たらなんと言うだろう。せめて博士が「君にはガッカリだよ」とゆっくりゆっくり入力する間には、何か面白い返しが浮かんでほしいものだ。でも、そんな状況じゃあ舞い上がっちゃって余計に無理なんだろうな。

最後に、博士の言葉をひとつ紹介します。

「人生は、できることに集中することであり、できないことを悔やむことではない」スティーブン・ホーキング

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?