ざつぼくりん 4 「古い本」

絹子と時生が暮らすアパートの窓から欅が見える。そのほっそりとした枝に猛烈な勢いで茂った葉が初夏の日差しを浴びて日に日にその色を濃くしている。

欅の葉擦れの音はどこか爽やかな感じがするなと絹子は思う。その音を聞きながらふたりで本の整理をしているところだ。

時生は本が好きだ。いろんな種類の本を手当たり次第に読む。絵本から小説、専門書、洋書に古書。絹子が道に迷うように、きっと時生は広大な本の森のなかでうかうかと迷子になっているようだ。

「ね、これみてごらん。こんなものが挟まってたよ」

時生が声をかけた。見ると乱雑に積み上げられた本の山から一冊取り出してページを開いている。その右手には二つ折りになった白い紙があった。

時生が紙を開いて見せる。それは見知らぬひとの領収書だった。金六〇〇〇円也。平成十三年三月一八日の日付がある。五年前の日付だ。

宛名は富岡仁一殿とある。出したのは「光徳院」というお寺で、平成十三年度の維持費として、と付記してある。これが挟んであったのは大岡信の書いた「名句 歌ごよみ 春」て本だよ、と時生が細かく説明する。

その本の裏表紙に近所の中古本のチェーン店の一〇五円の値札のシールが貼ってあるのが見える。富岡さんは領収書のことなどすっかり忘れて下取りに出したのだろう。

絹子がのぞきこむと、白い紙は窓からの風を受けてちょっと気恥ずかしげに震えた。

絹子は、あっと思う。その寺の名に記憶がある。春に迷い込んだ寺の名前が確か光徳院だった。あの大きな銀杏に出会った寺だ。銀杏の木に守られた墓のひとつがこの富岡さんに縁のあるものだったのだ。

「へー、偶然だねー。こんなこともあるんだな」

「でも、わたし、こういう感じ好きだわ」

「わかるよ。……あ、裏になんか書いてあるよ」

富岡さんの直筆なのだろう、少し震えた大きな字で「受けて 忘れず 施して 語らず 春彼岸」と書いてある。

けっして上手くはないが渋く枯れた字の運びだ。そう若い人ではないだろう。見も知らない領収書の主の名に次第に親近感がわいてくる。

「ね、これってさ、内藤丈草の『陽炎や 塚より外に 住むばかり』ていう俳句のとこにはさんであったんだよ」

「ふーん、その俳句ってどういう意味なの?」

えーっとねー、と言いながら時生は大岡信氏の解説を読み上げる。

「塚というのは墓のことで、師匠である芭蕉の墓参りした内藤丈草が陽炎を見ているうちに生のはかなさにうたれて、自分もやがては土に帰っていく身なのだが今はただ墓の外に住んでいるだけのことだ、と歌った句」

富岡さんの領収書はなんだかしっくりとそこにおさまって、ふたりに出会う日を待っていたようだ。

「ね、これってなんて読むの?」

今度は絹子が時生に声を掛ける。手にしているのは「比売鑑」といういかにも古い本だ。表紙の青は退色し、どこそこ虫は食っているし、得体のしれないシミだらけだ。

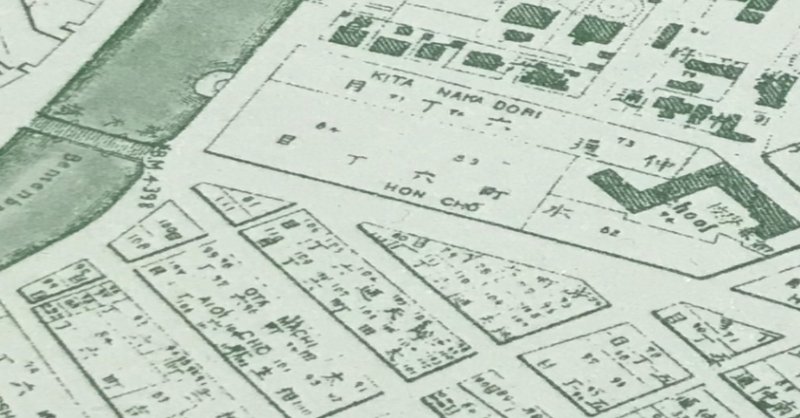

「あ、それは『ひめかがみ』っていうんだよ。そんなもんよくめっけたな。どこにあった? 江戸時代の女性用の教訓本さ。カンさんとこで買ったやつだ」

歴史にも興味を持つ時生は「雑木林」のカンさんとは不思議にウマが合う。

よく古書を買ってくる。カンさんはちょっと常田富士男に似ていて、まぶしそうな目で客を見る。

初めて会ったときと全然変わらない、一呼吸ほど距離を置いた接し方がいいんだ、と時生は言う。そして、売り込まれたわけではないんだけど気がつくといろいろ買ってしまってるんだよ、と弁解するが、絹子が目を剥くほど高価な古本を買ってきたりもする。

「教訓本ってなんかの教科書みたいなもの?」

「うん。それは子育てについて書いてあるやつさ」

絹子がふーんといいながらページをめくると、そこには一枚の銀杏の葉がはさんであった。あら、と絹子が驚くと時生がうなづく。

「銀杏の葉って殺菌作用があるんだってさ。昔の防虫剤だってカンさんが言ってたよ。でもこれじゃ、あまり効果はなかったみたいだね」

かつて黄金色に輝いていたであろうその銀杏の葉は、どれだけの時を経たのかはわかりようもないが、経巡った長い長い時間を塗りこめたように、濃い茶色に変色していた。それはまるで光徳院の大銀杏の葉が時間をかけて絹子のもとへ旅してきたように思える。

本を閉じると銀杏の葉がはらりと落ちた。絹子のふくらみかけたおなかの上にはらりと落ちた。

読んでくださってありがとうございます😊 また読んでいただければ、幸いです❣️