昭和天皇の言動,時代ごとに変貌してきたその位相(面相とか容貌とか)を観察し解析する

※-1 戦時中と敗戦後史にかいまえた「天皇裕仁〈顔つき〉」の変化

本記述は,「昭和天皇の面相」が「昭和戦前期⇒戦時期⇒敗戦後と時代が推移する」にしたがい,いったいどのように変貌していったか,あるいは「そう変貌していかざるをえなかったか」という事実を,とくに彼の人相を観察しつつ,できるかぎり客体的に把握しようとする議論をテコに,そのさらなる討究までも試みたい。

昭和天皇の「映像や画像」はあまた存在するが,本記述のなかでは筆者が適当に収集してきた彼のあれこれの写真を,こまかい年月の指示はさておきだいたいにおいて「戦前⇒戦中⇒戦後」というおおまかな時期区分を置いておき,その違いを踏まえながら,彼の表情に浮かんでいた「時代の特性」をなんとか観取し,議論の題材にとりあげてみようとする。

以下に大枠してはその「戦前⇒戦中⇒戦後」という時代の区切りのみを設定しつつ,以下のように任意に拾ってみた昭和天皇の画像(写真)をいろいろ挙げてみる。

「戦前:戦中」でも1937年7月7日に旧日帝が開始した「日中戦争以降,戦時体制期に入る以前の段階」に,すでに撮影されたと思われる各種画像から初めて,さらに順次あれこれと紹介していきたい。

これはおんな子はおとこ子に比べて幼児期は育てやすかった

という事情があってその験担ぎのために

あえてこのように男児に女児の着衣をさせ

健康に育つことを願ったものである

いきなり軍人にさせられしかも将校の階級に命じられた

すでに自分なりの意志を抱いているかのようにみえる

皇太子であった彼が大正天皇の名代として

1919(大正10)年初めて

大日本帝国陸軍特別大演習の近衛師団の統監をおこなった

つまり1942年前半期ころまでに撮影された写真と推察する

自信に満ちた表情が特徴的である

ここでは写りがあまりよくない画像になっているが

彼の表情がさえないふうにみえると理解したらうがち過ぎか?

当時「戦局」は決定的に旧日帝の敗北過程にあった

なおヒロヒトが着ている軍服は海軍元帥位で

左右両腕に捲かれている「金糸帯」はずいぶん幅があり

肘の近くまで捲かれて(刺繍されて)いる

駐日アメリカ大使館公邸に訪問したとき撮影された写真の1葉であるが

この写真そのものはこのように構図の点で

とくにヒロヒトの格好がととのっていなかったので没となったもの

東京で発行されていた一般紙の讀賣新聞と報知新聞が

一時合併して発行された日刊新聞の名称であった

マックの格好は前掲の写真とほとん変わりないが

ヒロヒトのほうも姿勢がととのった

ここでは挿入しておく

これは3月18日に被害状況を視察したヒロヒトの姿

軍服(陸軍)を着てピッカピカの軍靴を履いての登場であった

この画像は憲法第1~8条と第9条の相互関係を

構図的に示唆しえた資料となる

海軍服から軍装用の金糸帯などはいっさい除去し

その代わりに装飾用の刺繍をほどこし

戦時臭を払拭する工夫(ごまかし)がなされていた

人間味がよく出ていためずらしい写真

手前左側の女性は最敬礼をしている?

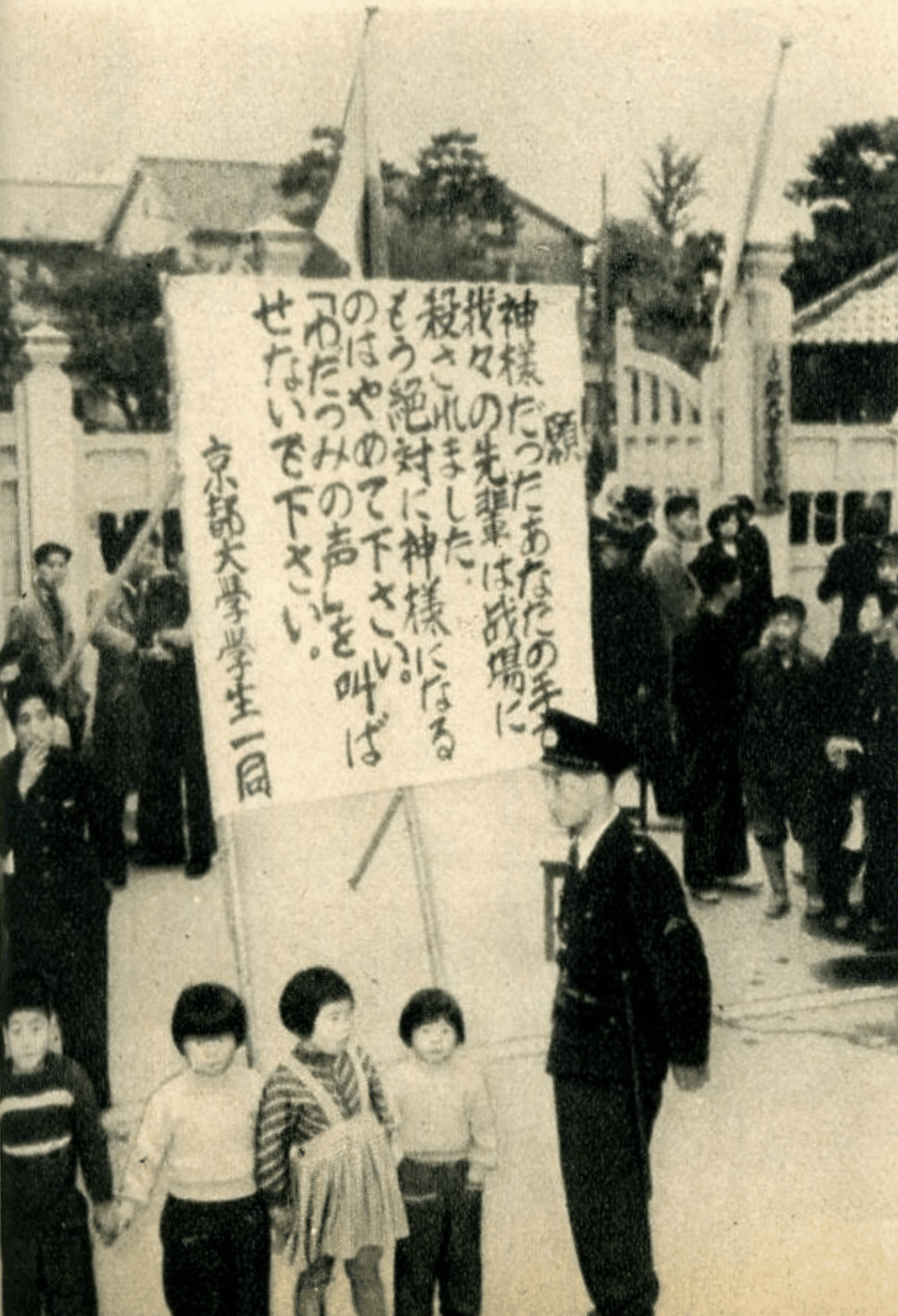

前に移っている子どもたちと警察官の姿はノンビリにも感じられるが

宮内庁はこの出来事には相当反省の様子あり

この画像には記入されている

この切り抜き画像はNHKスペシャル

『戦後70年ニッポンの肖像』という番組からのひとつ

ここで,ヒロヒト自信の画像から離れて関連する画像資料をかかげておきたい。『論座アーカイブ』から引用する。

さらに,隣国韓国の『HANKYOUREH ハンギョレ』紙が昭和天皇を批評するつぎの漫画絵を流していたので,これもついでに紹介しておく。

裕仁が死んだ翌日である

※-2 昭和史を回想する

以上,※-1にのなかで任意にだが,いちおう時系列にかかげてみた写真に関連して,大日本帝国が1941〔昭和16〕年12月8日に開始した「太平洋戦争」(この戦いが始まった直後に「大東亜戦争」と命名されていた)の期間のうち,

まず,1942〔昭和17〕年6月5日「ミッドウェー海戦」までに起きていた主な事件・出来事を列記しておく。

その1942年は,1901〔明治34〕4月29日生まれであった昭和天皇だから,40歳になっていた。彼がいかにも,緒戦の大勝利を「自分の精神の底」から力強く反映させたかのような表情をしていたか,その表情を端的に反映させた写真は,すでに※-1のなかに出ていた。その時彼が来ていた軍服は陸軍用で位は当然,元帥。

★ 1941年12月8日~1942年6月5日の事件と出来事 ★

1) 1941年12月8日以降

日本軍,ハワイ真珠湾を奇襲空襲,マレ一半島上陸(12月8日)

米英両国に宣戦布告,太平洋戦争始まる(12月8日)

日米開戦により,新聞・ラジオの天気予報,気象報道中止(12月8日)

マレー沖海戦(12月10日)-この時日本軍が撃沈したイギリス海軍の艦船はつぎの説明を参照したい-

艦名を『モスクワ』と命名されていたミサイル巡洋艦が撃沈されている

太平洋戦争の緒戦に「自国の王子」と命名した戦艦がいきなり葬られたイギリス側は

どれほど悔しかったか想像に余るものがある

物資統制令を公布(12月16日)

商工省,電球の切れ球と引き換え発売を通達(12月16日)

戦艦大和,呉海軍工廠で竣工(12月16日)

新たばこ「鵬翼」「みのり」を発売(12月18日)

言論・出版・集会・結社等臨時取締法を公布(12月19日)

日本放送協会,全国を5地域に分け,各地域ごとに同一周波数放送を開始(12月25日)

情報局,悪質デマの取締り強化を発表(12月26日)

農業生産統制令を公布(12月27日)

アメリカ映画の上映を禁止(12月27日)

2)1942年1月~6月5日

塩の通帳制配給,家庭用ガスの使用量割当制を実施(1月1日)

興亜奉公日を廃止,毎月8日を大詔奉戴日とすることを閣議決定(1月2日)

日本軍,マニラを占領(1月2日)

大蔵省,大東亜戦争国庫債券を発行(1月8日)

6大都市で味噌,醤油の切符制配給を実施(1月10日)

大日本翼賛壮年団を結成(1月16日)

繊維製品配給消費統制規則を制定公布(国家総動員法による物資統制令にもとづく)(1月20日)

日本軍,ラバウルに上陸(1月23日)

文部省に国民錬成所を設置し,中学教員に対する錬成実施(1月24日)

衣料に点数切符制を実施

(都市居住者は1年に100点,郡部は80点,背広50点,袷48点,ワイシャツ12点,靴下2点,タオル3点など)(2月1日)

地方でも味噌,醤油の切符制配給を実施(2月1日)

愛国婦人会,国防婦人会など大同団結して大日本婦人会を結成(2月2日)

古着54品目を指定し,古さの程度によって5等級に分け,それぞれの公定価格を決定(2月7日)

シンガポールの英軍降伏(2月15日)

右端がイギリス軍司令官パーシバル

山下奉文の高姿勢はその表情にもはっきり映っているが

パーシバルの困惑した表情は横顔なのでよくうかがえない

大東亜戦争戦捷第1次祝賀国民大会を開催(酒,菓子,あずきなどを特配)(2月18日)

婦人標準服と活動衣を決定(モンペ姿流行)(2月19日)

食糧管理法を公布(2月21日)

戦時災害保護法を公布(2月25日)

日本軍,ジャワ島上陸(3月1日)

東京に初の空襲警報発令(3月5日)

海軍省,特殊潜航艇で真珠湾に進攻して戦死した9人を“軍神”として発表(3月6日)

日本軍,ラングーン占領(3月8日)

出版文化協会,4月から全出版物の発行承認制の実施を決定(3月21日)

武道団体を統合して,大日本武徳会を結成(3月21日)

映画配給会社〔映配〕,全国2,350の映画館を2系統に分けて一元配給を開始(4月1日)

日本軍,ニューギニアに上陸(4月1日)

大日本体育会発足し,運動競技のすべての団体を傘下に(4月8日)

ドウリットル指揮の米陸軍機16機,東京,名古屋,神戸などを初空襲(4月18日)

第21回総選挙(翼賛選挙,当選の内訳は推薦381人,非推薦85人)(4月30日)

「昭和35年内地人口1億突破を期す」のスローガンをかかげ,厚生省主催の健民運動を開催(5月1日)

逓信省,近海の浮留機雷処理者に対し,1個に300円以内の奨励金交付を決定(予算として1万円臨時支出を閣議決定)(5月1日)

コレヒドール島の米軍降伏(5月7日)

金属類回収令にもとづく閣令「回収物件の譲渡申込期間指定に関する件」を公布。寺院の梵鐘,各地の銅像などの強制供出を命令(5月9日)

陸軍省,“空の軍神”として加藤建夫隼戦闘隊長の戦死を発表(5月22日)

日本文学報国会を結成(会長徳富蘇峰)(5月26日)

ミッドウェー海戦(6月5日)

戦局は日本に不利になりはじめていた

註記)以上「事件と出来事」は,http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/situation/chronology/all_list.html 参照。

3) 以上のごときに経過していった期間中に昭和天皇が語った有名な文句をいくつか紹介しておく。

・1941〔昭和16〕年12月8日 ……「米・英両国は」「平和の美名に匿れて」「帝国周辺において武備を増強し」,「ついに経済断交をあえてし,帝国の生存に重大なる脅威を加う」

「帝国は今や自存自衛のため決然起って,いっさいの障礙を破砕するのほかなきなり」

わけても『米国英国ニ対スル宣戦ノ詔書』はとくに,後半部分でこう米英に対して宣言していた。

帝国ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提攜スルニ至レルモ重慶ニ残存スル政権ハ米英ノ庇蔭ニ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ相閲クヲ悛メス 米英両国ハ残存政権ヲ支援シテ東亜ノ禍乱ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ逞ウセムトス 剰ヘ与国ヲ誘ヒ帝国ノ周辺ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戦シ更ニ帝国ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ与エ遂ニ経済断交ニ敢テシ帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ 朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ回復セシメムトシ隠忍久シキニ弥リタルモ彼ハ毫モ交譲ノ精神ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ッテ益々経済上軍事上ノ脅威ヲ増大シ以テ我ヲ屈従セシメムトス 斯ノ如クニシテ推移セムカ東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝国ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ 事既ニ此ニ至ル 帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破砕スルノ外ナキナリ 皇祖皇宗ノ神霊上ニ在リ 朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亜永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス 御名御璽 昭和十六年十二月八日 各国務大臣副署

・1942〔昭和17〕年2月16日 ……「陸海軍部隊は」「シンガポールを攻略し,もって東亜における英国の根拠を覆滅せり,朕深くこれを嘉尚す」

・1942〔昭和17〕年3月9日 ……「あまり戦果が挙がり過ぎるよ」--『木戸幸一日記』には,こう記述されていた。「御召により御前に伺候したるに,竜顔殊の外麗しくにこにこと遊され『あまりに戦果が早く挙り過ぎるよ』と仰せあり」

・1942〔昭和17〕年4月18日 ……「そんなはずはないだろう」 米軍がこの4月18日,航空母艦に搭載した陸軍の爆撃機隊(ジミー・ドゥーリトル中佐が率いるB-25爆撃機16機)を日本本土めがけて発進させ,初めての空襲を敢行した。

ところが,日本側はこの爆撃機隊が襲来するのは「同日夕刻のみこみ」だと予想していたところが,これよりも早く白昼に攻撃してきた。この米軍爆撃機隊の日本初空襲に対して,白昼に出された「警報」に接したさい,天皇が発したのが,このことばであった。

日本に向けて出撃した

・1942〔昭和17〕年6月8日 ……「今回の損害は誠に残念であるが」「これにより」「今後の作戦消極退嬰とならざるようにせよ」。これは,昭和天皇がミッドウェー海戦の惨敗に対して発したことばである。

この海戦は6月5日(日付変更線の関係で,アメリカ標準時6月4日)から7(6)日にかけて,ミッドウェー島をめぐって展開された。

日本海軍がミッドウェー島を攻略し,これをアメリカ海軍が迎撃する戦闘であった。日本海軍の機動部隊がアメリカの機動部隊およびミッドウェー島基地航空部隊との航空戦をおこなった結果,

日本海軍は,機動部隊の航空母艦4隻とその艦載機〔とその戦闘機乗員〕の多数を,一挙に喪失する大損害を被った。

結局,日本軍はこのミッドウェー島の攻略に失敗し,太平洋戦争における主導権は米軍側に移っていくことになった。

さて,1944〔昭和19〕年に入ると,昭和天皇は誕生日を迎えて43歳になった。この1944年の段階にまで戦争が進み,すでに敗戦の気配が確実になっていた戦局は,裕仁が承知しなかったわけではない。

このころになると,開戦当初は戦勝つづき非常に機嫌がよかった裕仁が,なにか不安げで,自信もなさそうにみえる,そして多少の疲労感さえ感じさせる表情を浮かべるようになっていた。

補注)ところで,2022年2月24日に開戦されていた「宇露戦争」は,本日の2024年5月23日なるとすでに2年と3ヵ月もの長期間になっているが,まだ戦争を止める気配はない。

ロシアはさすがの戦争用物資の在庫も底がみえてきたのに対して,ウクライナは米欧諸国からの物資支援をなんとかうけつづけているがゆえ,両国間の戦争が終わりそうな気配は,いまのところ感じられない。

4) 1943年〔昭和18〕年中の主な事件と出来事-戦争・軍事関連のみ-

日本軍,ガダルカナル島撤退を開始(2月1日)

陸軍省,「撃ちてし止まむ」の決戦標語ポスター5万枚を全国に配布(2月23日)

鉄鋼,石灰,軽金属,船舶,航空機を5大重点産業に指定し,総理大臣の管轄権を強化(3月18日)

東京,大阪に防空空地・空地帯の設定を決定(3月30日)

連合艦隊司令長官山本五十六戦死(4月18日)

米潜水艦,北海道幌別を砲撃(5月9日)

アッツ島の日本軍玉砕(5月29日)

マリアナ沖海戦(6月19日)

学徒戦時動員体制確立要綱を閣議決定(6月25日)

内務省,防空待避施設の整備強化を通達(6月26日)

内務省,「時局防空必携」改訂版を発表(6月28日)

経済市況の放送を中止(7月1日)

航空機の増産確保のため工作機に関する応急措置を閣議決定(8月31日)

文部省,学校防空指針を決定(9月12日)

航空機生産最優先,食糧自給態勢確立など国内態勢強化方策を閣議決定(9月21日)

理工科系以外の学生の徴兵猶予を撤廃(9月22日)

国内必勝勤労対策を閣議決定(販売店員,出改札係,車掌,理髪師など17職種の男子就業禁止,25歳未満の女子を勤労挺身隊として動員)(9月23日)

情報局,幼児防空対策資料を発表(10月6日)

内務省に防空総本部を設置(10月9日)

出陣学徒壮行会を雨の神宮外苑競技場で挙行(10月21日)

中央官庁の機構改革実施(軍需省,運輸通信省,農商省)(11月1日)

東京都,帝都重要地帯疎開計画を発表(防火地帯造成,重要工場付近の建物疎開,主要駅前広場造成など)(11月13日)

第2次日米交換船帝亜丸,邦人1299人を乗せて横浜に入港(11月14日)

マキン,タラワ両島の守備隊全滅(11月25日)

文部省,学童の縁故疎開促進を発表(12月10日)

都市疎開実施要綱を閣議決定(12月21日)

以上の経過については,つぎの昭和天皇の文句のみ紹介しておく。

・1942〔昭和17〕年12月31日 ……「アメリカは新飛行場を急速に仕上げるのに,日本はその何倍の時を要するようだが,理由はどこにあるか」

この1942年大晦日の日付に関連させていえば,山本五十六海軍長官が戦争を始めるまえに,こういっていたという話は有名である。それ以前,近衛文麿が首相を務めていた時期,この近衛に訊ねられて答えたセリフであった。

「それはぜひやれといわれれば初め半年や1年の間はずいぶん暴れてご覧に入れる。然しながら,2年3年となればまったく確信はもてぬ」

日本帝国が太平洋〔大東亜〕戦争までを始めたのは,1941年12月8日のことであった。翌年の12月31日になれば,山本がいった〈有効期限:半年や1年〉のうち,それも長い期間のほうで,ちょうど「1年」が過ぎたことになっていた。

さらにいえば,開戦からちょうど「半年」経ったところで(同年6月8日まで),前述したように,日本はすでに日本海軍はミッドウェー海戦において敗北していた。

※-3 敗戦後史を回想する

a) さて,話題はここでいきなり敗戦後に飛ぶ。以前,本ブログ筆者が別稿のなかで書いたことがある話題を思いだしつつ,つぎのように記述してみたくなった。

日本国憲法が公布された昭和21〔1946〕年11月3日--この日は前記のとおり〈明治天皇の誕生日〉であった-の新聞紙に出ていた写真と記事をとりあげる。

そこに写っていた「天皇の着衣」については,前掲してあった画像資料をここで再度かかげておくとするが,「昭和天皇の元海軍元帥服」をとりあえず仕立てなおし,再利用していた〔 ↓ 〕。

その着衣は当然,その期日より以前に用意されていた。その正確な日付けは特定できないが,敗戦後の情勢変化に急いで対応すべく用意されたものと推察されてよい。

なお,ここにみられる天皇の着衣は前述したとおり,〈海軍〔元帥時〕の軍服〉を流用した関係上,首まわりから胸上部や袖には,刺繍(金糸など)の飾りつけをたくさん縫いこんだうえで,再利用することになっていた。

以上をまとめていうとしたら,この「昭和天皇制服(敗戦後)」は,「平和の時代」になった日本帝国:日本国において天皇が着用するために,旧海軍時代の軍服再利用にあたり,その飾りつけに工夫をほどこし,公式用の服装に仕立てなおしていた。

要するに,天皇は敗戦後になると,陸軍用の軍服のほうは完全に脱ぎ捨てていた。

前段で挙げてみた写真で,ヒロヒトが左胸に佩用している「大勲位」の勲章は,明治時代以降における日本の栄典制度で最高位の勲章であり,「大勲位菊花章頸飾」と「大勲位菊花大綬章」の通称である。

昭和天皇は敗戦後になったところで,まだまだ日本で一番えらい「人間」なのだと表象するための物的な目印を胸に着けて〔ブラ下げて〕いた。

b) つぎにかかげる写真2葉は,戦時体制期と敗戦後に,それぞれ靖国神社に参拝したときの昭和天皇〔一行〕の姿である。

第2次大戦を起こしていた

靖國神社に参拝してきたヒロヒトの姿

以上の画像のうち,ヒロヒトが戦後に靖国神社に参拝していた写真は,別冊『歴史研究』神社シリーズ『靖國神社-創立百二十年記念特集-』新人物往来社,1989〔平成1〕10月,口絵から借りたもである。

この天然色になった参拝時の画像は,戦前・戦中と「同じ角度」から撮影されていたので,なんとはなしにでも「比較する材料」がみつけやすい。ひとつ目立つ様子は,敗戦後の参拝においてこの画像でみるかぎり,脇にひかえて整列してたいた者たちが「戦前は高級軍人たち〔朝鮮王族や弟宮も含む〕)」であったものが,宮司や遺族などに交替していた。後者にあっては,少なくとも軍人はいない。

ともかくも,戦争中の「軍服(軍帽と軍靴)・サーベル・勲章」という出で立ちが,敗戦後は「燕尾服にシルクハット」〔ただし天皇のみ「ウイングカラーシャツ(立襟シャツ)〕」という具合に,がらりと服装(洋装)を変えていた。これまったくの様変わりというべき変容であった。

また,脇に整列して天皇を見送っている関係を観るに,戦中の「軍人(高級将校)たち」〔とはいっても皇族(王族)の将軍たちである〕の横列に比べて,戦後の「老婦人たち」〔多分,遺族の代表者たちや宮司たちなど〕が立ち姿は,ずいぶんと対照的に映る。

c)「戦争の勝利ための神社」である靖国神社なのであったから,なんといっても軍服姿のほうが,絶対ににあうに決まっている。ところが,敗戦した日本〔帝〕国になってからは,「戦争に敗北した神社」となった靖国神社に参拝する段には,燕尾服にシルクハットという服装で出向いていた。いったい,どういう風向きか?

これでは,靖国神社に参拝する服装としては,なにかがふさわしくないし,なにかが不足している。戦前・戦中であれば,将兵たちがこの靖國神社に参拝しにきていた。現在の自衛隊も参拝に来ているが,いまのところ,まさか戦前みたく,小銃や背嚢をかついで来たりしてはいない。

◆ 海上自衛隊の幹部らが毎年の遠洋航海前に 100人以上で靖国神社に集団参拝を続けている ◆

防衛省は今〔2014〕年の参拝について「歴史学習目的で(靖国神社の展示施設の)遊就館を訪れたさい,休憩時間中に自由意思でおこなった」としているが,平日に制服を着て集団で昇殿参拝している点などから公務としての参拝とみなす識者の指摘もある。政教分離を定めた憲法20条との兼ね合いが問われそうだ。

靖国神社の社報『靖国』(月刊) によると,海自の練習艦隊司令官と初級幹部ら計119人が,実習で遠洋航海に出る直前の5月20日の火曜日に,制服姿で集団参拝した。玉串料について防衛省は「私費で支払った」としている。

海自練習艦隊の遠洋航海は1957年から始まった。社報『靖国』には,少なくとも2000年以降,毎年,練習艦隊の集団参拝の記事があり,「(遠洋航海の)出発前には毎年当神社への昇殿参拝がおこなわれている」との記述もある。

『靖国』はまた,1999年に航空自衛隊幹部学校教官の2佐ら計24人が集団参拝したことや,防衛省幹部がほぼ毎年,春季・秋季例大祭に参列していることも伝えている。

2012年2月号では,自衛隊イラク派遣で2004年に第1次復興業務支援隊長を務めた佐藤正久参院議員が「靖国神社と自衛隊」との題で寄稿。イラクで隊員が殉職した場合も「靖国神社への合祀は望めなかったであろう」と指摘し,「九段(靖国)と市ケ谷(自衛隊)の距離を縮める」ために「国民を挙げて考えていかねばならない時期を迎えつつある」とも書いている。

註記)以上,http://www.47news.jp/47topics/e/256090.php 2014/08/13 参照。 この住所は現在削除。

文中の佐藤正久参院議員は自衛隊員上がりの国会議員であるが,日本国憲法とはとんと無縁の立場から発言している。自衛隊には,市ヶ谷台の「メモリアル・ゾーン」に《自衛隊殉職者慰霊碑》が整備されている。

しかし,いまでは一宗教法人になっている靖国神社に「戦死者」〔が出たらこの〕慰霊のための「国家神道」的な儀式を,再現させたいらしい。「時代錯誤の反動的な国会議員」が,前述のように平然と私見を披露する時期になってもいる。

いまどき「敗戦神社」(「連合国軍:官軍」⇔「日本帝国の賊軍」となる歴史的展開のなかで帰結した『うしろめたい神社』)でしかなくなった靖国神社に参拝して,いったいなにを祈念するというのか?

まさか,平和のためだということはあるまい?

また,いまさら,なにかの「勝利のため」だということでもあるまい。

※-4 2024年4月1日から靖國神社の第14代宮司に就いた大塚海夫は海上自衛隊の将軍であった。

a) 大塚海夫のその履歴に関した事実については,『朝日新聞』がつぎのように報じていた。

★ 靖国神社の新たな宮司に元海将の大塚海夫氏 自衛隊の将官経験者で初 ★

=『朝日新聞』2024年3月15日 14時45分,

https://www.asahi.com/articles/ASS3H4TC4S33PITB006.html =

靖国神社(東京都千代田区)は〔3月〕15日,新たな宮司として,元海上自衛隊海将の大塚海夫氏(63歳)が4月1日付で就任すると発表した。将官を務めた元自衛隊幹部の靖国神社トップへの就任は,初めてとなる。

靖国神社では14日,一般の神社の氏子総代にあたる「崇敬者総代」の会合が開かれ,現職の山口建史宮司(75歳)が3月末に退任し,大塚氏が後任となる人事案に同意した。宮司は神社を束ねる組織の長で,戦没者を慰霊する例大祭で「斎主」として祝詞(のりと)を読み上げる。

大塚氏は防衛大学校を卒業し,1983年に海自に入隊。自衛艦隊司令部幕僚長や海自幹部学校校長,防衛省情報本部長などを歴任し,2019年に退官した。2020年に元自衛官では初めて大使となり,自衛隊の海賊対応の拠点があるアフリカ東部ジブチに赴任。昨〔2023〕年11月まで務めた。

旧日本軍の戦没者らがまつられる靖国神社は第2次大戦当時,陸海軍の管轄下にあり,鈴木孝雄・陸軍大将が宮司を務めた。

敗戦後,連合国軍総司令部(GHQ)の神道指令で国や旧軍から切り離され,民間の宗教法人に転換。宮司には元皇族や旧華族,神社関係者らが就いてきた。

宮司として1978年にA級戦犯を合祀した旧華族で旧海軍の松平永芳氏が一時期,自衛隊に所属したことはあるが,自衛隊の将官経験者が宮司に就くことはなかった。

どのみち,昭和天皇の靖国参拝はやはり,軍服にサーベルがとてもよくにあっていたのではなかったか? 靖国神社側も,そうした格好の天皇が親拝しに来ることを,21世紀のいまでも大いに期待しているのか? だが,その息子の平成天皇の時代になってからも,その期待はかなわなかった。

ところで,靖国神社に付設されている遊就館という戦争資料館は,敗戦後におけるこの神社に本来的な性格であった時代錯誤性を,いまさらのように今日もまた「狂い咲き」しつづけている。

しかし,その博物館的なつぶやきは,しょせん「敗戦神社:賊軍神社」の悔しまぎれの戯れ言にしかすぎなかった。

なぜかといったら,いまの自衛隊3軍はまさしく,この神社を敗戦・賊軍たらしめてくれた米軍(正確にはいまのアメリカインド太平洋軍)の実質,麾下に位置する軍隊編制になりはてているからである。自衛隊関係者でその事実をまともに認識していないわけがない。

それでいて,米軍のために自衛隊員が三下というか舎弟の間柄でもって戦争の駆り出されたあげく,戦死したりしたのち,この日本の自衛隊3軍の兵士たちが靖國に合祀されるということになったら,これはカリカチュア以前そのもの,コッケイ物語の散華的な創作を意味する。

b) 話を戻すと,戦時中のヒロヒトは,もっぱら軍服を愛用していたが,敗戦後は背広姿になって〔変身して〕いたし,その事実じたいは,靖国神社に参拝にいっていたときに明示されていた。

いってみれば,ヒロヒトは靖國が敗戦した神社であり,国際政治次元で判断するまでもなく,いまでは完全に賊軍神社になったというその基本の性格を,敗軍の将としては,敗戦を機に嫌というほど認知させられる立場になっていた。

1946年2月19日から開始された「天皇全国巡幸」の活動は,いってみればその基本的に変質してしまったヒロヒトの日本天皇としての「立場・理念・利害」を,敗戦後史的に再構築するためには不可欠の巡業であったことになる。

敗戦後になってから,「天皇の軍服」が「天皇の背広」の模様替えした事実は,それ相応に有意な中身を提供しえていた。敗戦で受けていた天皇家の深刻な失地回復を図ったこの日本全国巡幸の旅は,それなりに成功したといえる。

さらに,とくに息子の「皇太子明仁」は,1953〔昭和28〕年3月30日から10月12日まで外国を訪問するが,その途中の6月2日,エリザベス女王2世戴冠式に昭和天皇の名代として参列していた。

その息子の洋行は,第2次大戦に敗北した日本がその失地した国際政治における回復を起動させるためであれば,大いに役立っていた。

ところで,靖国神社への戦犯の合祀問題は1959年,まずBC級戦犯から始まった。A級戦犯は1978年に合祀された。大きな国際問題になったのは,戦後40年目の1985年である。

c) ところで,中曽根康弘首相(当時)が1985年8月15日の終戦記念日に初めて公式参拝したことを受け,中国・韓国を始めとするアジア諸国から「侵略戦争を正当化している」という激しい批判が起こった。とりわけ,中国はA級戦犯の合祀を問題視した。

結局,中曽根氏は関係悪化を防ぐために1回で参拝を打ち切った。だが,A級戦犯の合祀問題はその後も日中間を中心に続いている。

昭和天皇は,戦前は年2回程度,主に新たな戦死者を祭る臨時大祭のさいに靖国に参拝していた。戦後も8回にわたって参拝の記録があるが,連合国軍総司令部が1945年12月,神道への国の保護の中止などを命じた「神道指令」を出したのちは,占領が終わるまでの約6年半は一度も参拝しなかった。

1952年10月に参拝を再開するが,その後,1975年11月を最後に参拝は途絶えた。その後,平成の天皇も令和の天皇も,一度も参拝したことがない。ヒロヒトの遺志を忠実に守っている。

註記)昭和天皇の靖國神社参拝の年月日については,別冊『歴史研究』神社シリーズ『靖國神社-創立百二十年記念特集-』新人物往来社,1989〔平成1〕10月,「創建以来の行幸啓記録-靖國神社への御親拝-」206-208頁。

首相の靖国参拝を定着させることで,天皇「ご親拝」の復活に道を開きたいという考えの人たちもいる。自民党内では,首相の靖国参拝が問題視されないよう,A級戦犯の分祀が検討されてきた。

いったん合祀された霊を分け,一部を別の場所に移すという考え方で,遺族側に自発的な合祀とり下げが打診されたこともあるが,動きは止まっている。靖国神社側も「いったん神として祭った霊を分けることはできない」と拒んでいる。

ただ,分祀論は折に触れて浮上している。1999年には小渕内閣の野中広務官房長官(当時)が靖国神社を宗教法人から特殊法人とする案とともに,分祀の検討を表明した。

日本遺族会会長の古賀 誠元自民党幹事長も今〔2006〕年5月,A級戦犯の分祀を検討するよう提案。けじめをつけるため,兼務していた靖国神社の崇敬者総代を先月中旬に辞任している。

註記)靖国神社参拝問題,http://www.ne.jp/asahi/box/kuro/report/yasukuni.htm 参照。

補注)「靖国神社に合祀された東京裁判のA級戦犯14人」の氏名は,つぎのとおりである。肩書は戦時期のものである。

【絞首刑】 東条英機(陸軍大将・首相) 板垣征四郎(陸軍大将)

土肥原賢二(陸軍大将) 松井石根(陸軍大将)

木村兵太郎(陸軍大将) 武藤 章(陸軍中将)

広田弘毅(首相・外相)

【終身刑,獄死】 平沼騏一郎(首相) 小磯国昭(陸軍大将,首相)

白鳥敏夫(駐イタリア大使) 梅津美治郎(陸軍大将)

【禁固20年,獄死】 東郷茂徳(外相)

【判決前に病死】 松岡洋右(外相),永野修身(海軍大将)

d)「富田メモ」

『富田メモ』とは,『日本経済新聞』2006年7月20日朝刊に冒頭記事として報道されていた1件を現わす言葉である。

日本経済新聞がその存在を発掘・確認した,元宮内庁長官富田朝彦がつけていたとされるメモ(手帳14冊・日記帳13冊・計27冊)のなかには,とくに,昭和天皇の靖国神社参拝に関する発言を記述したものがみつかったと報道され,世間の注目を惹いた。

昭和天皇が,第2次世界大戦のA級戦犯の靖国神社への合祀に強い不快感を示したとされる内容が注目された。しかし,メモそのもの全体はいまだに公表されていない。公開されている『富田メモ』の一部は,以下の(2段落あとに引用する)記録:書きつけであった。

靖国神社についての発言は1988年4月28日のメモにあった。この日付は,昭和天皇誕生日の前日である。なお4月28日とは,敗戦したのちの「日本独立の日付」でもある。もっともこの点は単なる偶然の一致(?)かもしれない。

また一連のメモは4枚あったとされ,そのうちの4枚目にメモされていた内容が注目された。注目された文句をあらためて,以下に紹介しておく。

前にもあったが どうしたのだろう

中曽根の靖国参拝もあったが

藤尾(文相)の発言。

=奥野は藤尾と違うと思うがバランス感覚の事と思う,単純な復古ではないとも。

私は或る時に,A級が合祀され

その上 松岡,白取までもが

筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが

松平の子の今の宮司がどう考えたのか 易々と

松平は平和に強い考えがあったと思うのに

親の心子知らずと思っている

だから 私あれ以来参拝していない それが私の心だ

メモには「私は或る時に,A級が合祀されその上 松岡,白取までもが,筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが」と記されている。

松岡とは,日独伊三国同盟を締結し,A級戦犯で合祀されている元外務大臣の,松岡洋右である。白取とはこれも,A級戦犯で合祀されている元駐イタリア大使の,白鳥敏夫である。

筑波とは,1966〔昭和41〕年に,旧厚生省からA戦犯の祭神名票を受けとっていながら合祀しなかった靖国神社宮司の筑波藤麿と思われる。

昭和天皇は,筑波宮司がA級戦犯合祀に慎重であったのに対し,筑波が退任後,A級戦犯が合祀されたことに懸念を表明したのである。なかでも,松岡洋右と白鳥敏夫までもが合祀されたことに対して,強い不快感を表明していた。

メモはさらに,「松平の子のいまの宮司がどう考えたのか」「松平は平和に強い考えがあったと思うのに」と記しているが,「松平」とは敗戦直後,最後の宮内相を務めた松平慶民である。

この「松平の子」とはその長男のことを指し,1978年にA級戦犯を合祀した当時の靖国神社宮司松平永芳とみられる。

松平慶民は宮中に長く仕え,昭和天皇もその人物をよくしっていた。だが,その子供である松平永芳が,「易々と」合祀してしまったことに対して昭和天皇は,「親の心子知らずと思っている」とまでいい,強い不快感を表明した。末尾には「だから 私あれ以来参拝していない。それが私の心だ」と記述されてもいる。

ところで,1966〔昭和41〕年から1978〔昭和53〕年10月の靖国神社合祀まで,A級戦犯は「鎮霊社に祀られていた」と認めたと話すのは,秦 郁彦であった。

註記)秦 郁彦『現代史の対決』文藝春秋,2003年,270頁。

要は,この靖国神社の,パソコン機能に喩えていうならば〈ゴミ箱〉的な祠であったその〈鎮霊社〉のなかには一時期,A級戦犯を閉じこめていたという便法は,いかにも粗雑な対応措置であったと観られて当然である。

e) 「富田メモ」をめぐる批判的な議論

ここではさらに,『「富田メモ」が明らかにする昭和天皇の無責任と傲慢,小泉首相は靖国神社に参拝するな! --改めて昭和天皇と靖国神社の戦争責任を追及する--』と題したつぎのホームページが,「昭和天皇に関して浮上する論点」を要領よく整理しているので,併せて紹介しておく。

註記)そのホームページは,http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/yasukni060720.htm

このホームページの記述の末尾には, 2006年7月31日「アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局」と,執筆者の名称が署名されていた。当時の首相が小泉純一郎であった。記述そのものは長文であるので,このすべては紹介できない。その見出し項目の文句のみ拾っておく。

[1] あくまでも8月15日の靖国参拝強行を追求する小泉首相。

[2] 天皇の戦争責任を糊塗するための新たな “神話” 作り。--最大の戦争犯罪人昭和天皇を「平和主義者」に祭り上げるマスコミ。

[3] 天皇が靖国参拝を止めたのは,A級戦犯合祀によってみずからの戦争責任問題が再燃することを恐れたためではないのか。

[4] 最高権力者として戦争を遂行しながら,一貫してみずからの戦争責任を回避しつづけた昭和天皇。

〈みずからの保身=「国体護持」を理由に早期講和を拒絶して多大な犠牲〉を出した。

〈真珠湾奇襲攻撃の責任を東条英機に転嫁〉して自分は延命した。

〈みずからの戦争責任を回避するための,東京裁判への弁明書「独白録」作成〉 し,逃げ口上を作成していた。

〈米軍による沖縄の軍事支配を要望〉するという売国的な言動を,それも裏経路で実現させていた。

[5] A級戦犯だけが問題なのではない。--「感情の錬金術」をおこなう施設としての靖国神社〔の本質を見逃すことはできない〕。

[6] 新たな追悼施設の危険性。--侵略戦争を美化する一切の動きに反対する。

出所)大本の引用元は,“THE WALL STREET JOURNAL” http://realtime.wsj.com/japan/2013/12/27/靖国問題をひもとく/ なお〔 〕内補足は引用者が勝手に付加した。

--これはきわめて「異様な光景」に映る。

ニューギニアやインパールでムダに死んだ(餓死した)無数の兵士,輸送船団が撃沈されて海の藻屑になった多くの(犬死にした)者たち,特攻隊で目標には到達せず意味もなく戦死した(墜落死していた)飛行兵などの,骸骨(幽霊)の行列のようにも連想できる。

この画像は「死に誘う『死神神社』の面目躍如」を表現している。靖国神社は「死んだ者」に対する「事後的な国家のための称賛」,そして「いまの生者」のための「国家死への案内」を執りおこなっている。それが,この神社にとっては,本来・固有の「宗教理念・目的」だからである。

つぎの「アマゾン通販」情報を介して,ここに「参考文献の1冊」としてさきに紹介しておく本は,新幹社,2003年刊のものであったが,この本を手にもって靖国神社の境内を歩いたりしたら,嫌な顔をされそうである。

右翼だの左翼だのといった陣営別にあっては,それぞれなりに固有であった「政治思想:好き嫌いの立場の問題」はさておくとして,ここまで長々とあれやこれやと記述してきた,とりわけ「昭和天皇をめぐる『事実史的な認識』」は,現代日本史=敗戦後史を理解するために「必要不可欠で〈基礎的な前提の知識〉」を意味していた。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------