ゆいな、アメリカ留学に行ってきました!〜視覚に障害のある私の留学体験記

1.はじめに

こんにちは、Brailliesのゆいなです。実は最近までアメリカの西海岸に位置するオレゴン州に留学していました。現地での生活や留学について、視覚障害がある当事者目線で感じたことを率直にレポートしていきたいと思います。

海外に興味のある方、留学してみたいけど視覚に障害があることを理由に一歩踏み出せないという方、視覚に障害がある当事者の留学経験を参考にしたいと考えている方は是非最後まで読んでいただけると留学している自分が想像しやすくなるかもしれないのでフラットな気持ちで読んでみてください!

2.現地での生活

2-1 大学の授業

現地では語学メインで、SpeakingやListening、WritingやGrammarなどの授業を受けていました。

授業資料はWordにテキスト化したものをメールでその都度送ってもらっていました。また現地で購入した教科書はデータ化する機会でスキャンしてレイアウトを整えたものを同じくメールで共有してもらって使用していました。私が通っていた大学にはコンピューター関係に特化した職員もいたため、スクリーンリーダーの読み上げに不都合が生じた際には授業担当の先生とコンピューターに特化した職員の方々とその都度ミーティングを開いてもらい、解決方法を話し合っていました。初めは上手く読み上げできない資料も多々ありましたが、話し合いを重ね、あらゆる方法をトライしてみて徐々に使用しやすい資料へと改善していくことができました。そのプロセスの中でとても感動したことを紹介したいと思います。

私の授業を担当して下さった先生の一人が、私がどのように資料を把握

するのか、またスクリーンリーダーはどのようなものを読むときに困難が生じるのか理解した上で解決方法を考えたいということで、先生自身も目をつぶってスクリーンリーダーを体験してくれていたのです。

その話を聞いたとき私は学生の一人として受け入れられ、歓迎され、何より私を一人の学生として考え向き合ってくれていることを実感して嬉しさのあまり涙が出そうでした。

日本の大学では視覚に障害があることを理由に履修拒否を受けたこともあったため、視覚障害の有無関係なしに当たり前のように受け入れてくれたことが何より嬉しく言葉にならない感情になりました。授業を通して感じた日本とアメリカの大きな違いとして「解決方法がまだないものに対する考え方」があげられると思います。

日本は完全に方法が整っていないと「前例がない」という一言で片づけられてしまうことが私の経験上非常に多いです。

その一方でアメリカでは一言目に断ったり拒否したりすることはありませんでした。過去に私のような視覚に障害がありデータ資料など合理的配慮が必要な学生はいなかったとのことでしたが、先生方はどのようにしたら私が授業を受けやすいと感じられるかを考えて下さり、様々な方法を試してくださりました。解決方法がなくても一緒にあらゆる方法を試してみてよりよい方法を模索していく伴走型の姿勢がたくさんみられました。

今まで経験がないからできないではなく、初めてで時間はかかるかもしれないけどベストな方法を探してみようという考え方をもっている人がたくさんおり、私自身も必要なことを発信したり依頼したりしやすかったです。

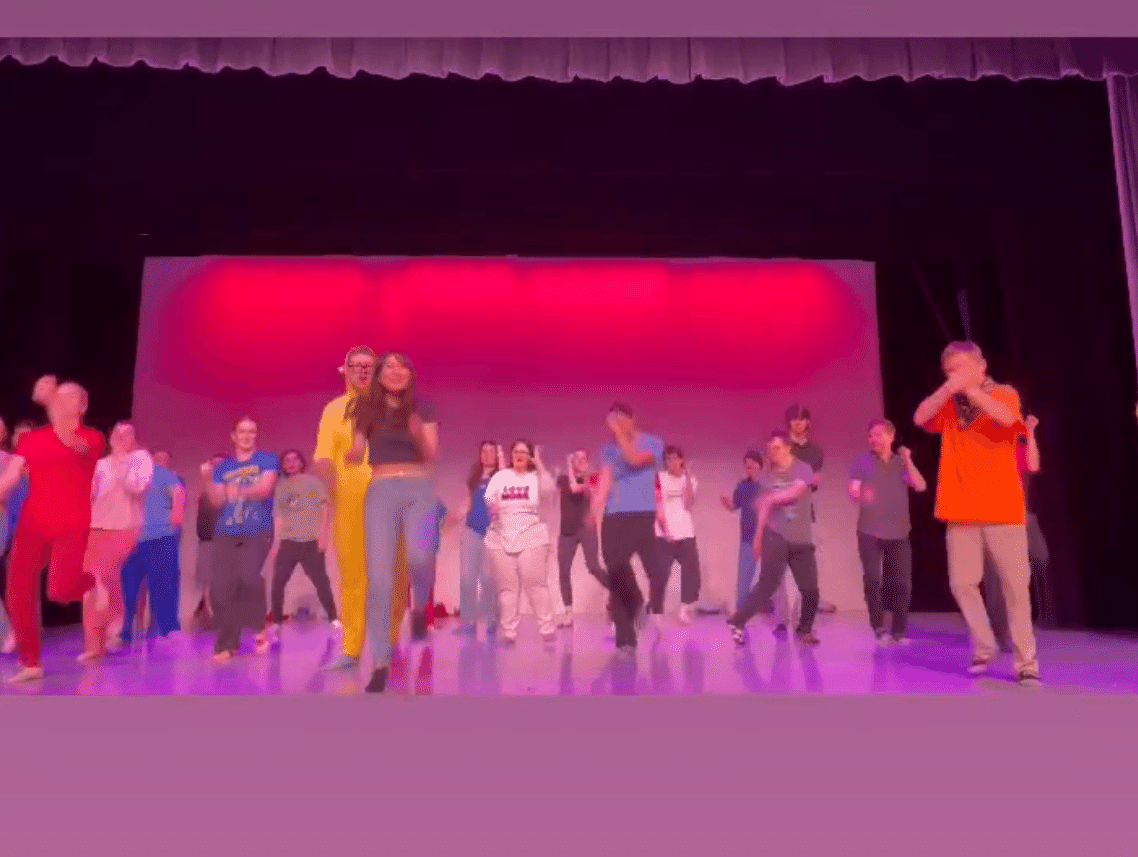

2-2 私が所属していたクラブ

私はダンスクラブと、シーズンのスポーツをするクラブに所属していました。このクラブは大学生の他にも地域の小学生や大人の方も参加することができ、老若男女障害の有無も関係なくみんなで楽しむことができるという特徴がありました。このクラブはアメリカに来て初めてできた友人が教えてくれたものでした。

私は彼女に「スポーツ好きだけど見えにくくなってからスポーツを楽しむ機会がほとんどなくなっちゃったんだよね。まぁ物理的に難しいことはわかってるんだけど⋯」とふとした流れで話していました。

すると彼女は「やりたいならやるべきだよ!アテンドしてくれる仲間は沢山いるし、方法は一緒に考えればいいだけだし。」と返しました。私は想定外の言葉に驚き思わず聞き返してしまいました。

なぜ驚いたか、それは日本にいる時は見えにくいなら危険だし、そもそも参加することは難しいから見学する、という選択肢しか与えられたことがなかったからです。実際にこのクラブに入ってみるとバスケやキックボールなど球技スポーツを行う機会が沢山ありました。

私は最初に尋ねました。「私は視覚に障害があってあまり見えないけど参加

しても大丈夫?」すると彼らは「ダメな理由なんてないよ!一緒にやろうよ!」と笑顔で答えてくれました。そして次に出た言葉は

「どんなサポートがあればできそう?」

でした。

日本にいる時は視覚に障害があると伝えるだけで距離を置く人や私を視覚障碍者としかみてくれない人もいた中で、彼らは私をきちんと一人の人間としてみてくれ、受け入れてくれていていました。そしてできるかできないかではなく、私の「やってみたい!」という気持ちを大切にしてくれていました。

その結果、視覚に障害を負ってからプレーすることを諦めていた球技スポーツを彼らと一緒に心から楽しむことができたのです。頭ごなしに断られてしまうとそれ以上何もしようがなくなります。ただ、「どうしたら一緒にできるか」を考える視点があるだけで経験できるチャンスが格段に多くなるのです。そして受け入れた側もどのように接し、どのような工夫をすれば難しいと思っていたことが一緒に取り組めるようになるのか徐々にわかってきます。こうして前例は作られていくのだと思います。

そうして新しいことにも挑戦しやすい環境、もっと言えば社会が整っていくのではないでしょうか。私は彼らのおかげで自分の中に無意識のうちに「私がこれをやりたいといったら周囲に迷惑がかかるんじゃないか」、「お願いばかりするのも申し訳ないな」など考え自分の気持ちにストッパーをかけている自分がいたことにも気づかされました。

彼らは「それはお願いではなく必要なことなんだからいつでもSOS出してね」と言ってくれていました。そのため留学中は自分の気持ちにかけてしまっていたストッパーを外して沢山の興味に触れ、新しい挑戦もすることができました。

3.本当のインクルーシブって何だろう?

ここで皆さんにも改めて一緒に考えていただきたいのですが、「本当のインクルーシブ」ってなんだと思いますか?今の社会にインクルーシブを感じられていますか?答えは人それぞれだと思います。ここでは留学を通して考えた私一個人の意見をシェアしたいと思います。

まずアメリカで過ごして感じたことは日本が唱えているインクルーシブは言葉の

一人歩きで形骸化してしまっているのではないかということです。もちろん以前に比べてインクルーシブの考え方は浸透しつつあると思いますし、それを実践できている環境もあると思います。ただその一方で、インクルーシブを勘違いしている人も少なくないと思います。障害の有無、国籍の違い、年齢の違いなど関係なしに一緒の空間にいること、これだけでインクルーシブと言えるのでしょうか?一見そう見えるかもしれません。では、その空間の一人一人にフォーカスしてみてください。必要なサポートがあることをどれだけの人が声に出せているでしょうか?自分は受け入れられていると実感できている人はどれだけいるでしょうか?

私が言いたいことは「受け入れっぱなしの状態はインクルーシブとは言えない」ということです。もちろんインクルーシブの第一歩として様々な違いを受け入れるというステップは非常に大切なことです。しかし、それだけで満足していてはそれ

はただの自己満足です。受け入れられた人が「自分は歓迎されているんだ」、「ここなら自分の気持ちや必要なサポートも安心して声に出せる」、そう思えてはじめてインクルーシブな環境と言えるのだと私は思います。

インクルーシブのかたちは一つではなく、皆さんの考えの数だけあっていいと思います。ただその考えは本質を伴っているのかという視点を忘れずにインクルーシブな社会を育てていく一員で有ってほしいと思っています。

Brailliesも「本当のインクルーシブって何だろう?」、この問いを様々な活動を通して模索し続けていきたいと思います。

4.おわりに

今回も最後まで読んで下さりありがとうございました!この記事を通して皆さんが留学で新たな世界や気づきに触れることに対しポジティブに感じていただけたなら幸いです。

また、障害を理由に一歩踏み出す勇気が出なかった方が少しでも希望を感じられたなら、その気持ちを大事にしてほしいと思います。実際問題、視覚障害がある人が留学しようとすると登録や手続きの際にストップをかけられたり困難が生じたりすることがあるのは事実です。でもそこであきらめて自分の気持ちに蓋を閉めないでください。最終的に決断して行動するのは他の誰でもなく自分自身なのです。最終的な敵は自分だと思って、負けずにチャンスをつかみ取ってほしいと思います。

Brailliesはnoteを通して私たちの活動や考えを皆さんとシェアすること、事実を発信すること、改めて自分の考えと向き合うきっかけ作りをすることを大切にしています。興味をもっていただけたら他のnoteの記事やインスタグラム(braillies_ym)ものぞいてもらえると嬉しいです!

では、また次の記事でお会いしましょう〜。

Braillies ゆいな

(編集:まりえ)