2020年 第24回伊豆文学賞 応募落選作

定訪させていただいておりますお客様お二人から、私が一年に一回開催される伊豆文学賞に応募して、毎回落選してきた6作品の応募小説を読んでみたいとの熱い仰せを賜り、ここに恥を忍んで投稿させていただきます🙇🏻♂️

第一回目は、2020年 第24回伊豆文学賞に応募して、落選した時代小説です。

稚拙な文体ではあります。

なので、落選し続けているのですが、お客様の仰られる通り、毎年8ヶ月以上も準備し三ヶ月かけて執筆し、校正に一ヶ月。

wordのお陰で編集加筆や削除も楽にはなりましたが、何も日の目を見ることもなく朽ちていくだけでは勿体無いとの仰せを極大解釈して、誤字脱字を拾い、加筆修正して投稿させていただきます。

よろしければ、ご高覧いただきご笑止ください。

□ あらまし

2020年 第24回伊豆文学賞 応募小説は静岡市の隣町が岡部町(現在は藤枝市岡部)を領した岡部氏の第13当主親綱とその子・丹波守元信、とりわけ岡部元信公の半生の一部を応募小説の規定、原稿用紙80枚相当にまとめたものです。

※静岡市葵区伝馬町にある臨済宗妙心寺派・宝泰寺には

🪦岡部親綱の墓があります。

※終戦後の混迷する日本を牽引した第55代内閣総理大臣・石橋湛山が幼少期を過ごしました。

タイトルバックの写真は静岡市駿河区池田にある日蓮宗の名刹・本覚寺の境内にある岡部丹波守元信公の供養塔です。

岡部元信公は武田勝頼と徳川家康で激闘を交わした現在の静岡県菊川市上土方・下土方に跨がる高天神城最後の城守でした。猛将と言われ、織田信長が本能寺の変で自刃する天正10年の前年の旧暦 天正9年3月22日に高天神城で討ち死にします。

※曲輪や堀切、井戸跡など山城の遺構が残っています。

享年70歳。

織田信長公が恐れた武将の一人でした。

高天神城を守備する猛将の丹波守元信公に救援を出せなかった武田勝頼には大きく分けて、二つの理由がありました。

1.甲府にある信玄所縁の躑躅ヶ崎館から韮崎にある新府城構築に人材を割き、急ピッチで築城を急いだために、多額の資金を要したこと。

※武田信玄は躑躅ヶ崎館に居を構え、

「人は城、人は石垣」と『甲陽軍鑑』にも記して、豪壮な城は築きませんでした。

2.織田信長が武田勝頼を欺くために、偽の和平交渉を持ちかけており、実現しそうに振る舞っていたため勝頼は高天神城で奮戦する岡部元信が疎ましかったこと。

信長はあくまでも陽動作戦なので、鼻っから和平を結ぶ気はありませんでした。

単に勝頼の将たる器の無さを内外に知らしめたかっただけでした。

ただ、そんなこととは考えも及ばない武田勝頼は高天神城を守る岡部元信に救援隊を送らず、見殺しにしました。

信長はまさに、それを狙っていたのです。

勝頼はその後急速に人望を失い、家臣たちが離反、高天神城落城の一年後、織田信忠・信長父子に囲まれ、天目山にて自刃します。

表題の『万(よろず)失墜すべからず、但し武具に嗜むべし』とは、

当時の駿河国の守護大名で太守であった今川治部大輔義元公が家臣たちに時折り、口にしていた戒めの言葉でした。

私なりに意訳すれば、常日頃から堕落した生活をせず平時には勉学に勤しみ、有事に備えて時には武芸に興じよとの仰せでした。

岡部元信公も生前の義元公から拝聴してことでしょう。その義元公が永禄3年5月に、皆さんがご承知の田楽・桶狭間で信長の急襲により落命します。歴史家・小和田先生も戦国合戦ベスト10の中に挙げているほどの歴史的大転換のできごとです。

※この近くには桶狭間古戦場跡があり、信長が手厚く葬った義元公の胴塚もあります。

岡部元信公も今川家臣団として、桶狭間合戦に参戦していました。松平元信(後の徳川家康)が兵糧を運び入れた大高城のすぐそばにある鳴海城に入城していました。猛将・元信公の振る舞いの一端を描きましたのでご一読くだされば、望外の喜びです。

『万《よろず》失墜すべからず。但《ただし》武具に嗜むべし』

1.

秀峰富士の山裾が四方に広がる駿州。北は赤石山脈が連なり、南には黒潮を寄せる駿河灘。「駿府」はその駿州の役所・国府があって駿河府中と言い、室町時代には長い地名を「駿府」と略し、人々が語り継がれている。

※東三河吉良町の隣町西尾市には今でも今川町の町名があります。

街は賑わいを見せ、駿河・遠江の守護で今川亭の主であり、東三河にも覇権が及んでいるのが今川氏九代目当主・治部大輔義元だ。

義元は、公家風で京贔屓のこともあり、駿府の佇まいは、さながら小京都の風情に近い。

悪いことばかりではない。京都は応仁の乱で荒れ、都人は租界するため文化人の多くがパトロンを求めて駿府に入府した。

※京都市上京区にある御霊神社は、

今出川門の北にある大本山・相国寺の先にあります。

人が集まり、金が動く。

交易が始まり、商業の盛んな町になっていた。だが、温暖で住み良い町とはいえ、残念ながら駿河一国の石高はわずか15万石で遠江ですら25万石、合わせて40万石に過ぎない。

最近、触手を延ばしている松平家や水野家の隣国・東三河郡は三河国半分に過ぎないのに、29万石もある。

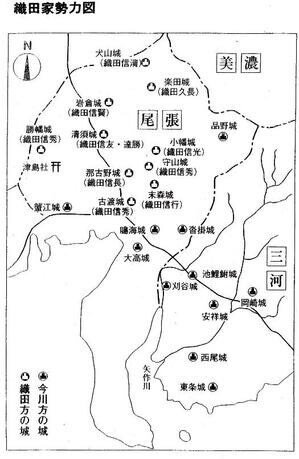

一方、織田信秀が領有する尾張下四郡だけでも20万石もあって、尾張一国ともなれば、57万石にも及ぶ。

他国が羨ましくなるばかりだ。

一石はどれくらいかというと、一年間で成人男性が食べる🌾米の量と言われ、約150kgであった。

150kgを「合」《ごう》の単位に置き換えると1000合になり、1000合=1石だから、15万石といえば、2億2500kgとなろう。

義元は、商業・漁業にも力を注いだが、それは尾張織田家も一緒のこと。尾張と駿河の差は開くばかりだ。

信長の父・信秀の代になって、津島湊から揚がる運上(現代における売上税のような税)は、莫大な富を織田信秀にもたらし、天文12年(1543年)に内裏修繕のために、ポンっと4000貫を寄贈できた。

義に厚いとされる上杉謙信ですら永禄2年(1559年、岡部元信が鳴海城に入城する前年)に、1200貫を寄贈したに過ぎない時代に、信長の父もまた豪気な御仁である。

1貫はここではお金、銭の単位で、重さの単位の貫とは別である。

「貫」《かん》は、1000文と言い換えられ、3000貫は約3億6千万円という記録もあるので、勘案すると4千貫はざっと4億8千万円を内裏修繕のために、気前よく寄贈出来た。

当時の🌾米換算だと1万6千石、4万石大名の一年分の税収に匹敵し、黄金に換算すれば、ざっと100枚となる。

それだけではない。

前々年には伊勢外宮に銭700貫と🪵材木を献上し、作事奉行まで派遣している。

天文16年(1547年)には、京都・建仁寺の塔頭再建を引き受けた。

奈良興福寺の僧侶・多聞院英俊の日記『多聞院日記』にも驚きを持って記述される所以だ。

義元の焦りは尋常ではない。

今川家は足利一門衆に属し、吉良家・細川家・畠山家・一色家・仁木家などと足利本家を支えていく支流・分家筋にあたる。一門衆の家紋は足利家から代々拝領する「丸に二匹龍🐉」、

二本の横筋は雌雄の🐉龍を表し、末永く仲睦まじく慈しみ合うから転じ、本家と分家が支え合って隆盛を為すこととされている。

義元は、義元自身の肝煎りで駿河中部を南北に流れる安倍川上流から砂金採取を父氏親《うじちか》から引き継ぎ軌道に乗せ始めた。永正16年(1519)年に、年礼金十両を幕府に進呈した際は未だ金は贈答品の域であったが、精錬技術も向上し品位を向上させ氏親の正室・寿桂尼の実父・中御門信胤《のぶたね》や公家の許に贈った際には貨幣の代用にまで急速に昇華している。

「金堀衆《かなほりしゅう》 」という専門性の高い技術集団を囲いながら育成し、金の埋蔵量を増やして豊かにして、隣国三河や尾張のように賑わせたいと急いでいた。

義元の生い立ちは少々複雑である。今川氏親の五男として、正室・寿桂尼が永正16年(1519年)に生んでいる。

※駿府の鬼門にあたる北東方向の沓谷にある

竜雲寺に埋蔵されました。

家督相続では劣勢だった幼き八代目氏親を京都から僅かな手勢で助力して来たのが若き伊勢新九郎(後の北条早雲)だ。

この時、新九郎若干20歳の若武者。

叔父の小鹿範満の加勢で関東から来援した太田道灌と駿河・八幡山で折衝して、筋道をつけた。後の北条早雲がこの年、伊豆国韮山城で死去しているから、氏親や寿桂尼夫妻には早雲の生まれ変わりとも思えた。

※この小高い丘の上に八幡山城がありました。

今川亭は、霊峰富士山を権威の象徴として仰ぎ、檜皮葺の公家風の公方亭造りで土塁や大濠を周囲が囲み、主殿・会所・番所・厩が軒を連ねている。

庭園は方丈の背後に池泉庭を築き、中央の中島には石橋を架けて廻遊式の庭園が広がり、板葺の塀の借景が賎機山の山並みと富士山が朝畑沼の先に映り込む。

作風は都から宮大工や造園師を呼び寄せて作事するためか万事、京風で、都からの歌人が訪ねてきても感嘆していた。

その雅な今川亭に1552年、岡部家の第13代当主・親綱とその子、丹波守元信が出府するよう義元の印判がある判物が届いた。

当主親綱を慕っている丹波守元信はこの年、40歳。人間として一番脂がのった壮年期にあたる。

元信はもともと五郎兵衛長教《ながのり》と名乗った。太守・義元の一字「元」を偏諱《へんき》としていただき、元信に名を改める。一字を寄親より頂く場合、通例では名の下一字を拝領する。

口数少ない元信が尋ねる。

「父上、何事であろうか?」

思い当たる節のない岡部両人にしてみれば、身に覚えの無い話と言える。訝かしむ元信に、

「太守殿はあれで中々、猜疑心が強い御仁故、滅多なことを口に出すではない。」

と、親綱が言い聞かせるように諭す。

上に立つ人間は用心深くなくては寝首を削がれることがある。義元だけが器が小さく猜疑心が強いわけではないが、度が過ぎた。

だが岡部家には当主義元に弱みがある。

それは、義元がまだ出家し駿州富士の善得院で僧として修行していた頃に遡る。

義元18歳で仏事に奔走していた1526年三月、嫡男・氏輝と次兄・彦五郎が相次いで身罷り、仏門に入寺していた三男の玄広恵探《げんこうえたん》(花蔵殿)と家督を争うことになった。

※玄広恵探は今川良真《りょうしん》ともいい、異母弟の義元と家督を争った花倉の乱を起こします。

劣勢とはいえ、隣町と言っても過言ではない志太・葉梨周辺に知脈がある玄広恵探を見放せず、親綱と袂を分ち、丹波守元信だけが恵探に助力したことがある。

数に劣る玄広恵探は追い詰められ花倉近くの瀬戸ノ谷で自害し、息女を側室として出し後ろ盾になっていた福島氏《くしま し》の勢力も著しく衰え、弱体化して行った。

武勇に名が知れ渡る丹波守元信は親綱の長年の功績と人望で免じられ、親綱の下で暫く蟄居の身として、静かに暮らして来た。

その岡部父子が宇津谷峠を越えようと、岡部宿まで流れる木和田川沿いを北上する。地名の由来、坂下地蔵堂がある坂下から右に進み、木和田川を渡河すると、いきなり石畳の様な急登が待っている。

※鎌倉時代、三代将軍実朝の正室・坊門信子、千世が輿入れの際に、強盗に遭います。

ここが、「蔦の細道」と言われた登山道の入り口で、道は峠を越え丸子宿まで続く。

歌に言われた

『駿河なる 宇津の山部の うつつにも

夢にも人にあはぬなりけり。』

在原業平の『伊勢物語』の第九段で、歌がその名の由来である。現在では登り切った切り立った峠道に歌碑がある。

※背景にある富士山を鑑賞したことでしょう。

登り坂はいよいよ角度が進み、左側は切り立つ程の傾斜がある。樹は覆い茂み鬱蒼とし、陽が差し込む量が極端に減る代わり、緑の香りと土の匂いが辺りを漂い始める。

当然、歩む速度も落ち息が上がる。

と、その時だった。

殺気を感じた丹波が太刀の柄に手をかけ

「父上、お気をつけなさいませ。」

と言ったか言わぬかのその瞬間、行く手と背後から、明らかに丹波守元信と親綱を狙ったと思しき数本の矢が殺意をのせて風を切るような音と共に飛来する。

瞬時に二人は鞘から太刀を抜き、飛来した矢を避けつつ数本の矢を振り払った。

「父上、どうやら我らが駿府参着を快く思わぬ輩がおる様じゃ。」

と、親綱に吐露すると、顔色一つ変えず

「知れたことよ。」

と、ニヤッとしただけであった。この動じない落ち着き払った親綱が元信に取って頼もしかった。

素性の解らぬ浪人風情数人に襲われたものと、思われた。

この宇津谷は東海道の難所の一つで、追い剥ぎもよく出没し、危険な個所だった。

鎌倉時代、承元四年(1210年)に御輿入れに東上した将軍源実朝の御台所となる丹後局一行が襲われた場所でもある。

日中に将軍家御輿入れの道中も狙われる。

微かに立ち去る音と共に、再び宇津谷に静粛な佇まいが戻ったので、岡部の従者にも追わぬ様に命じ、先を急いだ。

苦々しく感じながらも、その後は何ごとも無かったかの様に今川亭に参着することができた。

今川亭の会所に通されると、太守・義元以外宿老は皆、座っていた。

黒衣の宰相・太原雪斎、重心筆頭の地位にあった朝比奈泰朝、事案をよく最初に受理する立場にあった三浦氏員、助言を時に求められた葛山氏元らが居並ぶ。

この面々が「年寄」と呼ばれた、いわば今川義元の重役、ブレーンにあたる。

岡部父子が参着して程なく、太刀持ちを引き連れ義元が会所に入所してきた。

「岡部殿、参着大義。」

と、衣ずれの擦れ音と共に、お歯黒の口は型通りの一言だけだった。

お歯黒は室町時代、一部の高貴な武将や公家にしか許されていない風習だった。加齢による歯の変色や口臭予防のための効果もあるが、今川家では義元だけが将軍家から、とくに許されていた。

丹波守元信は蔦の細道での一件もあり、心中穏やかではない。犯人は捨て置けとの内意だったので、突き止めなかったことも釈然としないのだが、惣領の顔を潰すわけにはいかず親綱と共に、両手をつき深く頭を下げ

「ご尊顔を拝し奉り、恐悦至極に存じます」

と言ってのけるだけに留めた。

義元が板敷の上座に腰を下ろすと雪斎に視線を注ぐ。雪斎も何事もなかった様に、岡部父子に平然と語り掛ける。

「岡部殿、わざわざのお運び御苦労。実は岡部殿にご覧頂きたい書状が有り申す。」

と、手に持った書状を片手で持ち上げると、背後に控えていた従者が書状を恭しく授かり、岡部父子の前に披瀝した。

刺すような「年寄」たちの視線を感じながら親綱が書状を素早く手にして、目を通した。

書状は大興寺の住持と名乗る僧が雪斎に久方ぶりに将棋でも刺そうではないかと言う、あり触れたな内容の文であった。

囲碁よりは新しいが将棋も古くから伝わり、確認出来る資料としては天喜6年(1058年)奈良県の興福寺の境内から出土した木簡を彫み、駒16個が見つかっている。

将棋の駒は主に寺院から見つかっており、公家たちには普及せず平安時代は僧侶の中でひっそりと嗜まれ、現在のような王将・金将・銀将・桂馬・香車・歩兵の駒で対戦するようになったのは、鎌倉時代中期以降で、武将たちの間に普及するのは室町時代に入ってからである。

そのため、僧侶の中での嗜みであった。

「果て?一向に聞かぬ名でござります」

と、親綱は正直に応えた。上席の前で無闇に知ったかぶりをすれば、思わぬ墓穴を掘る。

岡部家を嵌める内通を記した密書の偽造かと俄かに緊張して読んだだけに拍子抜けした。

「大興寺とは、尾張知多にある臨済宗の寺院でな、そこの住持とは拙僧が未だ建仁寺で修行中に苦楽を共にした僧で、御座ってな。」

と、雪斎が様子を窺い知る様な素振りで岡部父子に話しかけた。京都の建仁寺は鎌倉時代に栄西禅師が開いた古刹ぐらいのことは岡部両人も知っている。確か、義元も雪斎と共に修行していたこともあったはずだった。

岡部父子は、雪斎の意図がますます読めず、両人の視線が宙を泳いだ。

建仁寺は臨済宗宗派が14ある内の一派で建仁寺派の本山にして末寺は70ほどを数えるに至るが、修行の厳しさは東福寺に匹敵する。とりわけ詩文に秀でた禅僧を多く輩出し、「建仁寺の学問面」と、呼ばれる。

「拙僧と住持はその中でも落ちこぼれであってな、将棋を刺しては叱られていたものよ」

雪斎の修行時代はよく知られていない。

建仁寺・護国院で九英承菊《きゅうえい しょうぎく》と名乗り、18年間修行したことだけが知られている。でも落ちこぼれでは無かったはずで、自虐的に場を和ますぐらいの物言いだ。

笑っていいものかも解らぬので、ここは無難に表情を変えずにいたのが硬いと、捉えられた。

「岡部殿を見込んでの話しだ」

と、匕首を入れて来たのが朝比奈泰朝だ。

「この書状には裏があると、太守様と雪斎殿は睨んでおる。」

「ご案じ召されるな。岡部家が何かしたと言う詰問では御座らぬ。」

岡部親綱は井伊家の詰問の経緯を見知っており、年寄・朝比奈の穏やかな調子にうかうかと気安く応じることはできない。

まだ二人の表情は硬いままでいる。

「大興寺が将棋をというのは、その背後に尾張鳴海の山口父子が駿府に愁訴を送ろうとしているのでは?との仰せじゃ。」

尾張国・鳴海。

今では、明治26年から始まった鳴海焼きで陶芸で盛んになる有名な町であるが当時は未だ、焼き物の商いは常滑から尾張や三河に流通する交通の要衝だった。

これより後の江戸時代の寛文12年(1672年)の『寛文村々覚書』という古記録には、

鳴海庄鳴海村の石高は3738石、田畑298町、家屋が533軒で人口3195人(内訳 男1604名 女1591名)と、ある。

ただ、知多半島の付け根にほど近く、尾張下四郡を率いている織田信秀の居城・那古野城から五里ほどの至近距離にある戦略上、重要な地域で、信秀と山口父子は昵懇の仲のはずだった。

三郎信長の父・信秀は鳴海城主・山口教継を買っていた。その山口父子が織田家を早々に見限り、簡単に寝返るのだろうか?

コレぐらいの地勢学は学ばなくとも経験で解る岡部父子は、〝眉唾〟な話しに聴こえた。

岡部父子にとっても今川家にとっても、つい三年前に織田勢と衝突した尾張・小豆坂での合戦は忘れていない。一度ならずも二度、再戦している謂わば、因縁の地での合戦と言って良い、対戦相手が山口教継だった。

事の発端は、ここでも三河松平家の家督を巡る争いだった。

東三河に覇権を拡げる好機と捉えた義元が介入する形で戦いが起こった。

その時の今川勢の総大将はここに座っている太原雪斎その人ではないか。仏の道を説き、法衣を被った御大将と揶揄される。

戦いに勝敗こそ付かなかったが織田信秀のやや優勢で両軍が退いた。織田家でも信秀の尾張下四郡が手強いのは、津島の海運から上がる運上が潤沢で、資金力が豊富だからだ。

金の切れ目が縁の切れ目とは言うが、もう既にこの頃は貨幣経済が行き届いている。

駿河・遠江を領している今川氏より、尾張下四郡を実質的に抑えている織田氏の方が運上も多く今川氏に比べても遜色ない財力だ。

尾張が未だに上四郡・下四郡を一国に統一できていないとは言え、織田氏が手強いのは岡部両人より、雪斎自身が骨身に染みているはずではないのか?

その軍師・雪斎が一言の異論を挟まず積極的に参加しているのは、なぜか?

やはり、岡部家を嵌めようとする罠か?

何も言えずにいる岡部両人に号を煮やし、口を開いたのはやはり雪斎だった。

「拙僧がいきなり出向いても織田家を刺激するゆえ、ここは岡部殿にこの役を願いたい。」

親綱はほらっ、来たという想いだった。

罠ではないが罠の様なものである。

断れば主意に背いたといい、仕損じれば今度は織田家から先ほどの様な矢が無数に飛んで来る。

しかも、尾張領地に深く入り込み、織田の居城・那古野城とは目と鼻の先だ。有事の際の援軍要請したところで、鳴海には直ぐには参着できないであろう。

その間、備蓄出来るかは解らぬ数量少ない兵糧で10日は持ち堪えよ、とのことか。10日なら未だよい。一月ともなれば、餓死者が出る。

生き地獄とは、まさにこのこと。

うつけ者との評判の高い三郎信長であっても、これくらいの地政学は持ち合わせているはずで、流石の三郎信長も看過できない事態のはずだった。

我責めで浪費しなくても一月も囲めば、後はのんびりと落城するのを待つだけである。

「ご案じ召されるな。

今、織田家は鳴海どころではない。ご当主信秀殿が三月に身罷り、惣領の三郎信長めは専ら大うつけの評は既に聞き及んでおろう。

家中には人望がない所為か、織田家中は割れておる。」

まるで織田家中を観て来たかのような物言いである。

この書状を最初に取り付いだはずの年寄の一人・三浦氏員は他人事だけにお気楽な物言いで、少々勘に触ったが顔には出さなかった。それが処世術である。

だが、要は火事場泥棒をせよ、言っているのに等しい。

親綱の背後に傅く様に控えていた丹波守元信は舌打ちしたくなる心境だった。気付けば、父の熟寺たる想いが判るような歳になっている。

だが、断れぬ立場であることは岡部両人が一番よく知っていて、断ることなど出来るはずがない。

ここが小領主の悲哀というものだ。

今までのやり取りを静かに聞いりながら最後に、

「判物は、出せぬぞ」

と、義元は相変わらず素っ気無い。

言い終わるや否やそそくさと、従者を従え何食わぬ顔で上座から腰を上げて、会所から一顧だにせず退席していった。

義元は出来る男である。

武芸に秀でおり駿府を急ぎ改革しようとしている。それだけに万事、慌ただしいのだが、何事にも合理的で無駄を省きたくなるのだろう。

が、それだけでは人は着いて来ない。

義元本意の示す判物は出さない。

口頭での内意だけであって、後は忖度せよと言いつけているのだ。

いざとなれば、駿府は預かり知らぬと、シラを切ると言い付けているのに等しい。となれば、救援に差し向ける手勢を派遣するかも窺わしい。

危ない橋を渡ろうとしているのに、保証はない。岡部両人には、虚無感だけが渦巻いた。

2.

「やはり、同じ潮の香りがする。」

エラの貼った四角い顔の武丈夫な丹波守元信は、眼窩の上にあるその太い眉を微動打にせずにせず、つい口にした。口数少ない無骨な男が珍しく感慨を吐露した。

人の気配を感じ、振り返りながら同道して来た家人・栗田鶴寿に呟いた。

駿河・志太を出立し、太守・今川義元公の命により、尾張鳴海に来ている。

太守様もお人が悪い。

丹波守元信は不肖不精、鳴海に来てみて、また、その意を強くした。

※規模からいって、600人〜800人前後が収容出来る城

というより砦に近かったようです。

ここは、今川家と織田家の最前線となっていた。晴れていれば、那古野までまでの尾張平野を遠望できる。

その尾張・鳴海城は本丸の周囲を水堀が囲み、さらに丸曲輪、出丸のような曲輪が東にも西にも水堀を介して、幾重にも囲み中々の古城である。

親綱と今川亭を辞した後、岡部長者の親綱に行かせるわけには行かぬことから、丹波が進んで、この大役を引き受けた。

元々親綱は義元の先代・氏親から名の「親」の一字を偏諱として拝領していた。

貴人の名から一字を拝領する偏諱の慣習は遣唐使の行き来があった平安時代にまで、遡る。武士社会では、主従関係を取り結ぶ際に用いた。中国の様に宗教的な意味合いはない。

名前の下の字が偏諱として採用されるのが一般的だが、太守義元は足利将軍家とは一門衆ゆえ、将軍義輝の名、上の一字「義」を拝領しているほどの親密さが表れていた。

丹波は武勇の人よと持ち上げておきながら、断れぬ立場であることを知りつつ、危険で損な役回りを往生に言い付ける。

知多半島の付け根に位置する鳴海は、三河国・尾張国を中継するだけでなく、常滑などの知多半島に繋がる村々と交錯する交通の十字路で、戦略上でも重要な要所だった。

尾張を領する織田家のお膝元と言ってよい。今川・織田の最前線とも言うべき地に入城できるのも、鳴海城を守る山口教継親子の手引きがあったからに、ほかならない。

山口親子は、立ち振る舞いに奇行が現れる織田家の新しい惣領・三郎信長を早くから見限った。周辺各地域の武将にも同調を呼びかけていたから、今川義元の命を受け赴任した岡部丹波守元信も、さしたる抵抗はなかった。

だが丹波守元信を鳴海に引き入れた山口父子は既にもうこの世にはいない。討死したのでなければ、病死したのでもない。

山口父子は謀殺された。

長年に渡り恩顧のある織田家を見限ったこの山口親子を鼻っから信用していなかった義元は、粛清の機会を計っていた。

岡部を中心とする今川勢が鳴海に無事何事も無く入城出来たことを見計らい、山口父子の労を労いたいと駿府参着を促した道中で、刺客を放ち両人とも粛清した。

道中で刺客に斬られるまで、山口父子は義元の遣り用に疑いを持たなかったのであろう。それが証左に、僅かな手勢で駿府に出向き、父子共々討ち取れてしまった。この山口父子の粛清の背景には、岡部両人や太守義元・軍師雪斎も知らない三郎信長の裏工作が潜んでいた。

実は、山口父子の寝返りを知った信長はもちろん激怒、そこで一計を案じた。

父信秀時代から仕えている祐筆を呼び、山口教継の字体と花押を徹底的に下書き練習させ、義元には二心ある様な内容の書状を駿府にわざと、手に入る様に仕向けた。もともと猜疑心が強い義元が内通の密書を受けとれば、自らの手を汚さなくとも招く結果は一目瞭然だ。

もたらす結果を計算に入れた上での巧妙な謀だった。義元を始め軍師気取りの雪斎までもがこの手口に掛かり粛清してしまったが、信長の罠だとは未だに、今川渦中で知られていない。

自らの手を汚さず、今川家渦中の撹乱を狙って山口父子も粛清させるという小賢しい策略を思いつくような武将ではないと、三郎信長を見縊っていた。

遠州井伊家との確執でも、駿府へ弁明に参着させる道中で刺客を放ち、井伊家当主十九代目・直親を粛清していた。

丹波守元信にしてみれば、駿府参着の際にあった蔦の細道での一件は、この鳴海入城への序章だったと解釈している。

鳴海城での死闘を避けるならば、蔦の細道での襲撃未遂は未遂では済まさぬぞとの脅しである。蔦の細道での襲撃未遂が案外あっさり幕を閉じたのも頷ける。

家督争いで玄広恵探に与したことへの名誉挽回に全力を尽くせとのことだろうが、織田家との確執に決着がついた暁には、己の命も露と消えよう。

丹波守元信はそう達観していた。

岡部長者の親綱さえ安泰であれば、それで良い。岡部家はその点、鎌倉時代から身内で家督を争うことなく継いで来た。

これからも幾久しく岡部家が志太岡部の地で安住できれば、あとは何も要らぬ。

分相応、身の丈に合ったこと以上に望まぬことよ、割り切って生きていく様努めている。

ふと気づくと、鳴海の現況を軍師雪斎が語り始めていた。

山口教継《のりつぐ》とその息子・教吉《のりよし》。教吉は三郎信長と一歳違いの二十歳。教継にしてみれば、息子と変わらぬ歳の主君がうつけと評判では、信秀の恩顧も霞んでしまったのであろう。

教継は鳴海城を息子・教吉に任せ、今川家臣の葛山長嘉・三浦義就・飯尾顕茲・浅井小四郎と共に丹波守元信を招き入れ、自身は尾張中村の笠寺を改修し立て篭もる手筈になっている、と。

元信に今川配下の葛山・三浦・飯尾・浅井も同道し加勢するからと督促された。

「身に余る光栄にて粉骨砕身、尽力致し候」

と返礼を述べ、義元公の使者を送ったがやはり太守様の為さり様には得心など出来なかった。

葛山長嘉《かつらやま ながよし》の官途名は播磨守だがご承知の通り、播磨には何の縁もない。

彼もまた今川家臣団の中では苦境に立たされている武将の一人だった。

この鳴海城攻防で一旗挙げなければさらに立場は悪くなる武将である。

岡部氏と同様に家系を遡れば、石橋山合戦で源頼朝に味方したところまで行きつく由緒ある御家人の血筋だ。

今川亭の近くに邸宅を構えることも許されており本来なら伊豆国、現在なら裾野市界隈が本貫地であった。地域柄、相模の北条氏とも繋がりがあって、先代氏親の代は重用されたが義元の代になり、甲斐武田方への意趣替えが際立ち始めると葛山氏の立場も微妙な位置に立たされ始めていた。

言わば、鳴海城入城は失地回復の機会だと言えなくもない。

鳴海入城はそれぞれに思惑がある。

土地安堵状を太守様より給わり、岡部を拝領している。その安堵状があるから街道筋の岡部で惣領・親綱共々居を構えられている恩義は忘れたことはない。

岡部は、東海道の街道沿いにある町並みゆえ、古くから和歌や紀行文に登場する。

文明18年(1486年)年六月から約十ヶ月、北陸路から関東各地を巡り、駿河・甲斐、奥州まで旅を紀行文にまとめた『廻国雑記』には、

「岡部の原といへる所は、かの六弥太といひし武夫の旧跡なり。

近代関東の合戦

に数万の軍兵討死の在所にて、人馬の骨をもて塚につきて、今に

古墳数多侍りし。

暫くゑかうしてくちにまかせる【岡部町】

なきをとふ、岡べの原の古墳に、秋のしるしの松風ぞふく」

と、著者・聖護院道興准后は記した。

道興とは、左大臣・近衛房嗣の子で、京都の東・粟田口に位置する聖護院門跡などを務めたことでも知られている。

鎌倉時代には既に、岡部の原の地に起居していた岡部氏にとって、今川家は〝外様大名〟のような存在であったが、吉良氏と共に足利氏の分家筋。脆弱な室町幕府とはいえ、源氏の流れを汲む「貴種」としての将軍家の御威光は替えがたい。

その今川氏から岡部の地を安堵されているからと言って、安泰ではいられない。

先代はともかく、九代目義元は改革派で能力を問われれば、粛正も平気で出来る非常さがある。

井伊谷の井伊氏への処遇や丹波守元信を引き入れてくれた織田方の山口教継親子をも、油断為らぬとして、謀殺してしまう冷徹さが潜んでいる。

果断な処置には太原雪斎も関わっている筈だが、今川家の内部統制は『今川仮名目録』に代表されるように法令遵守、今風に言えばコンプライアンスの面で他家に抜きに出ていた。

他国に比べ法治国家にして盤石な領国経営を目指したと言うべき義元の先進性は、着目に値するが、土着の御家人や氏族にはどうであったろうか?

この時代には似つかわしくなく、窮屈に感じ息苦しいのだ。

鎌倉時代には御家人として地元・本貫地に根を下ろす在地領主にしてみれば、室町時代の初頭期にいきなり勃興して来た一介の成り上がり者に過ぎない今川家にとやかく言われるのは、片腹痛い。

将軍家から拝領したと言う足利家の家紋「足利二匹両」は、〝錦の御旗〟ような犯し難い威光を秘めている。

最近になって、今川家は「足利二匹両」の家紋に加えて、「赤鳥紋」と呼ばれる四つ足の家紋も使い始めている。この「赤鳥紋」は義元しか使っていないのだが、由来は女性の櫛「垢取り」を意味し、戦いに女性の道具は幸運の象徴であることと、今川の家祖・範国が「赤い鳥と共に戦うべし」と言われていたことから使い始めた、と聞いた。

現代と違い、家紋は単なる象徴ではない。名刺や履歴書がない当時はこの家紋を染め抜いた御旗が全てを物語る。

「足利二匹両」には敬意を表せるが「赤鳥紋」にはその権威や実績に乏しく伝統がないため、馴染めないし違和感がある。

その今川家の土地安堵状、その見返りとも言える、太守様からの派兵要請である軍役からは、逃れられない。この時期の領国経営の根幹である貫高制により、領国規模に応じて応分の出兵が義務付けられていた。

街道筋は伝馬制への賦課もあり、近隣地域に比べれば幾分、配慮はされてはいるものの、平時で馬四疋、戦時ともなると馬十疋の拠出は中々に重い負担となって、岡部家の歳出を強いて、負担は重かった。

しかも東海道という主要官道の一つである。

往来が盛んな分、負担は他家より重かった。

そこへ来て、太守様の最近の関心時は三河への覇権である。既にこの頃は駿河・遠江の両国経営の実務は嫡男・氏真公に委ねている。

だが、その嫡男・氏真公の力量は未知数でしかも心許ない。

五年ほど前までは、軍師であった太原雪斎に三河統治への足掛かりを任せていたが、弘治元年(1555年)年閏十月十日、身罷った。

享年六十歳。

軍師・雪斎の死は義元にとって、心に大きな穴が開いた。単なる相談役ではなく仏法界では先達であった。その穴を塞ぐかのように、義元は三河覇権に没頭して来た。

その分、軍役を背負う今川家臣の疲弊は岡部家だけではあるまい。

故郷・志太地区の岡部を五月十日に出立しているから既に七日が過ぎていた。

今までは陸路で武具や兵糧を携えて、梅雨の中、雨に打たれながら歩き通しの遠征だった。ぐずついた天候は心も折れる。

丹波守元信に、配下の栗田鶴樹はまたぼやく。

「五郎殿、なぜ今頃の出陣なんだか?」

田植えの農繁期は過ぎたとはいえ、この時期の出立は織田家臣団のような兵農分離が進んでいない今川家臣団にとっては、有難い時期とは言い難い。

「太守様の仰せでは、この時期、三河鳴海に広がる伊勢湾の風は南から内陸に強く吹き、舟で攻めるには好都合との事じゃった」

元信は出立前の一時、自らご出馬されるとの太守義元公の話しを拝聴した。

義元は三河内情や地の利を活かすため、この時期の出陣であることを家臣たちに強調した。

旧暦5月は現在の6月にあたる。

気象庁のデータでも6月の天候は、太平洋から知多半島を過ぎ、名古屋内陸部に向かう風は、平均6m前後になるという。

ならば、12月はどうか?

やはり海風はあるものの風力が6月に比べて弱く、朝鮮半島から北陸、養老山脈で行き先を遮られた大陸の乾燥した冷気は関ヶ原で大雪を降らせて尾張、伊勢湾へ抜けていく。

NHKのテレビ番組『歴史探偵』という番組の中での実証実験を参考にすれば、6月ならば30分ほどで知多半島付け根から尾張に内陸に漕ぎ出せる舟の到着が、12月ではその数倍、3時間〜4時間もかかると、実証結果が出ていた。

能率主義の義元には計算が立つ。

動力を持たない当時の小舟では、風向きは帆が風を受け止めて海上を疾走するため、とても大切な情報だ。

当時の戦の成り行きは自然の中にあると言ってよい。

それでもこの時期の出陣はよほど不服なのか?栗田はなおも食い下がる。

「五郎殿、双方籠城し睨み合いの長期戦に転じたならば、稲の収穫に影響が出るずら」

「此度のご出馬は大高城を守る鵜殿長照殿をお救いするためじゃ。

止むを得ぬ」

厭戦気分の蔓延は禁物、また家中に聞き耳を立てて内通する輩がいるかもしれぬ。

口は災いの下で、用心に越したことはない。

元信は、栗田を睨み目力によってそれ以上の会話を慎めと、諭した。

義元はその点でも、計っていた。

二万五千の大軍で一気呵成の短期戦で早期決着を目指したのだ。大軍を動員したのは京へ上り、天下を狙ったとの視点は、ちょっと飛躍し過ぎている。

その点は、元信自身も危惧していた。

鵜殿氏救済であっても時期が良くない。

丹波守元信が入城しようとする鳴海城にほど近くに、鵜殿氏が守将する大高城があった。

鸕殿長照《うどの ながてる》。

義元は、今川家臣団編成も着手していた。その証左は大高城の守将・鸕殿氏だ。

鸕殿長照の父・鸕殿長持は、三河国宝飯郡《みかわこく ほいぐん》上ノ郷城主であった。宝飯郡は現在の豊川稲荷がある豊川市や蒲郡市の一部になる。

東三河の覇権には鸕殿氏の加勢は絶対条件で、今川家臣団の中でも重きを置いていた。

その長持が弘治2年(1556年)に他界し、長照が城主を継いだ。その長照が城代を任され大高城に入城した。

大高城は鳴海城よりさらに西へ半里、知多半島の付け根に位置し、現在の名古屋市緑区は埋立が進んでいるので解らないが当時はすぐ目の前に伊勢湾が雄大に広がっていた。干潮なら道筋も現れるが満潮ともなると、周囲を伊勢湾の海が囲う。

そんな自然の要害で築いた大高城に兵糧などの補給を途絶えさせるために、三郎信長は大高城の周囲に砦を急ぎ築いた。

兵站の枯渇を狙い、窮地に追い込んでいたので、一刻の猶予もない。

状況からして籠城戦の香りが漂っている。そんな籠城戦が一月足らずで決着がついた試しはない。

そこは元信、確認してあった。不服そうな家臣を安堵させようと、

「太守様曰く、籠城戦ともなれば、足利将軍家に和議の仲裁を願い出るとの由で、それが故、室町様には時折、文で知らせているとのことじゃ」

と、元信は語る。

元信の言う室町様とは、室町幕府13代将軍・義輝のことでこの年、義輝は24歳。血気盛んな若将軍であちこちの武将が繰り広げている私闘の仲裁に首を突っ込んでいる。

例え太守義元が幕府の副将軍対応とはいえ、直接の言上は出来ず、申次衆と言って将軍との取り次を担う幕府官吏がいる。

幸い、申次衆は伊勢家が代々相伝し、この時期の申次衆は伊勢貞孝、先代氏親公の家督争いの時に助力した伊勢新九郎(後の北条早雲)の本家で、今川家との交流もある。

義元は、短期決戦に勝負に出て、長引けば幕府に頼ろうとした気配がある。

過去の遠征は、三河に侵攻する足掛かりとして来た二度にわたる小豆坂合戦や小競り合いの数々で、駿州・今川勢と尾張・織田家の覇権争いの歴史でもある。

尾張の三奉行に過ぎなかった織田信秀が己の才覚に頼り頭角を表して来た。形勢は一進一退を繰り広げて来たのだが、ここ数年に限って云えば残念ながら今川勢の部が悪い。

信秀の侮り難い評判は、武力・戦術だけでない。

それだけに、朝廷内部でも信秀の財力は無視できなくなって来ていた。このまま何もせず手をこまねいているだけでは、今川家の覇権は織田信秀に侵食されてしまうだろう。

有体に言えば、朝廷や幕府にとって尾張は新興のパトロンの様な存在だから、伸び代はある。そのため信秀からの和議の執り成しには朝廷も将軍家も骨を織れば、借りを作ることができる。

それでは、雪斎が描いて来た東三河の覇権がなし崩しに瓦解してしまう。

雪斎亡き後の義元は、雪斎の遺徳を体現するかのような三河侵出に拘って来た。

その織田信秀の訃報が駿府に届いたのだ。

義元は三河侵攻の機会到来と、ほくそ笑んだ。

周辺の家臣・田島氏などから義元は、「上様」と呼ばれるようになって来ている。心地よい響きもあるのだが名実ともに三河支配を東三河から三河全域に拡げたい。国境紛争は遠州・三河から三河・尾張へと少しずつ、西へ西へと浸食しようとしている。

これまでと同じ手立てで攻め入れば、得られる効果も知れている。

軍師・雪斎が実質的な主導で進めて来た三河侵攻を義元自身が三河・尾張まで出張って、一気に成果を挙げて巻き返す必要に迫られていた。

そこで、今回は二万五千の大軍勢と義元自身が出馬することで、今までの劣勢を跳ね除け、尾張の一部を手中に収める足掛かりにしたい腹だ。

それには道案内とも言うべき三河に精通した人物が必要だが、山口父子は謀殺してしまっていたので西三河の中央に位置する岡崎領主だった松平広忠の嫡男・竹千代(元康)に西三河攻略に充てた。

この時、竹千代弱冠19歳。

西三河攻略に地元三河の者を充て、今川家臣団の手を煩わせない手筈だ。

やはり、太守様はお人が悪い。

下剋上、戦国乱世と言われ始めたこの頃、毒を持って毒を制す的な人選、地元の攻略に地元人同士を競わせるのが世の慣いとしても竹千代は三河からの大事な人質ではないか?

松平竹千代という青年を煽てながら戦場に立たせるが、竹千代に取っては勝っても負けても禍根を残すことになる。

元信にはやるせ無い想いが募る。

所詮、我々は将棋の駒の一符に過ぎぬか?巳共の補充や変わりは居るということなのだ。

百戦錬磨の岡部元信の発案で、今回は電光石火、迅速な初動態勢で攻め入ることを念頭に海路で鳴海に迫った。

海路選択には、岡部元信の居所・岡部に近い焼津小川の長谷川氏の助言と協力を得ることができた。 永禄3年(1560年)五月十七日、新暦なら六月十日、干支なら壬午にあたる。

ここは尾張国鳴海庄鳴海(愛知県名古屋市緑区鳴海町)。

織田三郎信長の居城・清洲から南東方向五里(直線距離で20㌔)ほどの距離に位置する。道の舗装はもちろん、石畳のように整備されてはおらず、畦道のような道が水田に沿った形に広がっていて、向かえばその倍の十里ぐらいの距離になろう。

来て見れば、駿河国と同様に温暖な土地であった。土の色が駿河に比べて明るく眩しいが白砂ほどではなく灰色に近い色をしている。

目の前には駿河灘に似た伊勢湾の淡い藍色の海原が広がる。その海原は決して穏やかな表情だけではなく、満潮・干潮の潮位によって海岸線が刻々と変化を遂げる。

鳴海城の東から北は谷が連続し、西は深田が広がる。それだけではなく、満潮時は城下にまで海水の水位が上がり、鳴海城は水に浮かぶ孤城と化す。

ここは、攻めるも守るも難儀な所よ。

周辺の砦を攻めるのは速攻が勝負だが、時間だけでなく、月の満ち欠けと潮位の相関関係も念頭に置いた戦いとも言える。

丹波守元信はこの付近の地理や情勢分析を十分に聞き及んで参着している。

今川方の最前線とはいえ、高い山が遮らないのでよく晴れて乾燥した日には視認できる距離にある。

守る籠城の場合であっても兵糧・武具を備蓄するのも時間との勝負である。万一、篭城戦になることも考え、その備えも万全にせねばならぬ。

それが要因でこの地域は、海辺に似た潮の香りがする。無骨な男の嗅覚は初めて出陣したこの鳴海城の特性を瞬時に掴んだのだ。

その潮風を運んでくる海原もここ数日来のハッキリとしない曇った天候で、海面には照り付ける輝きが乏しい。

駿河太守・義元の下知に従って馬十疋家人五十人ほどと共に鳴海城に入城したので、気を取り直して、栗田に筆と紙を用意させた。

※国土地理院発行の1/25000地図「名古屋南部」を見ると、

鳴海城址から大高城城址は西に約2km。

その間に、信長の急拵えの鷲津砦跡と丸根砦跡が記載されています。

松平竹千代が運んだ池の間を縫った道は、現在🚅東海道新幹線が走っています。

織田信長は前年の永禄二年、この鳴海城を封鎖すべく、取り囲むように五つの砦を築いて牽制した。

信長のお膝元・津島は水運の盛んな地で現代のように木曽三川がきちんと分かれて流れるようになったのは明治時代になってからだ。木曽川の支流大川と天王川の合流点で、尾張の物流拠点となった。また尾張と伊勢を結ぶ地点であったことや尾張・美濃の玄関口の位置にあったことも発展した要因だ。

この津島を支配するようになったのは、信長の祖父・信定の頃で、織田家は未だ守護代(京にいる守護大名の現地支配人)で、尾張の三分の一程度を漸く治めていた程度だった。

この地を東西に連なる街道を佐屋路と言って、熱田と桑名を結ぶ七里の渡しがあり、東海道唯一の海路となる。この海路を避けるには津島を通る。

昔から伊勢へ参詣し津島神社に参詣しなければ「片詣で」と言われ、伊勢と津島の参詣はセットでお参りする慣しがあった。

津島は人の往来も多く、湊の荷揚げも量が嵩んだ。湊に入港の際には、鳴海城の前を通過せざるを得ない。通行税徴収、つまり積銭を徴収するための城と言って良い。また、知多半島の付け根に位置し、常滑焼に代表される窯業は十二世紀ごろから発展し、本州・四国・九州にまで流通していた。

川の通行税徴収のための築城は何も日本だけでは無い。世界遺産でも有名なドイツ・ライン川にも河岸に古城があり、有名な古城がライン川中洲に浮かぶキャッツ城だ。ここもライン川の通行税徴収を目的とした古城だ。

築城も不思議なことに日本とほぼ同世代で商業が発展していく過程で水運がなせる功績に目を付ける為政者は遍あまねくいるのだ。

岡部元信の鳴海城到着は、この封鎖を解いたという意味で、戦略上意義がある。無骨な丹波が発する太守様への「着到状」は価値ある書状の一枚だ。

家臣・鶴田は素早く整えて、一筆認め「着到状」を受け取るや、懐の油紙に包み一路、太守義元本陣に急ぎ向かった。

鎌倉時代後期ごろから、下知によって出陣し現地に到着すると、「着到状」を書き、本陣の軍奉行に届ける慣しがある。

室町時代、他家にまで研究は及んではいないが少なくとも足利一門では、中国・機内・東海の地域で「着到状」を軍奉行に提出し、戦いが始まったら一回の戦闘ごと戦闘報告書にあたる「軍忠状」を認めて軍奉行に届けていた。

軍奉行《いくさぶきょう》とは、この着到状と軍忠状を時系列的に並べ諸将の動きを見て、その働き具合を上席たる御大将に報告する。

下知によって出陣し帰陣後の論功行賞の査定時に、恩賞授与の 差に影響するからだ。

昔も今も〝報告・連絡・相談〟の〝ホウレンソウ〟は業務遂行上の要諦である。

城下から「着到状」を持った鶴田が馬で、急ぎ本陣へ向かう早飛脚のような勇壮な姿を眺めながら、丹波元信の視界に、潮の香り広がる伊勢湾の対岸に位置する清州を遠くに見つめながら、苦い経験を思い出していた。

3.

六年半前のことだ。

天文23年(1554年)正月二十四日、太守様は永年に渡り三河岡崎城から先に伸びる知多半島を狙っていた好機が訪れたと、色めき立った。村木砦の戦いと言われているこの戦いは、守護代・織田家の内紛に付け込み、知多半島を領有する水野信元の居城・諸川城に敵の城郭を攻撃目的とした付け城・村木砦を築く。この付け城を信長が攻めて来たのだ。

信長の父・信秀はこれより五年前になる天文20年(1551年)三月に亡くなり、織田家の家督を三郎信長が継いだのだが、これを不服とし意にそぐわないと、真っ向から清州在城の実の弟と継承問題で対立し、織田家は揺れ始めた。

実母の土田御前は実弟を擁護し、重臣柴田勝家までもが土田御前と弟方に廻った。この確執による深刻な織田家の内部対立の渦中だったから、信長の足元が柔らかいと判断したからだ。

太守義元は翌年、更なる布石を打つべく、娘を武田家に嫁がせ武田晴信の子息・義信の正室となったことで甲斐からの侵略という背後の懸念を払拭することに成功した。

その翌年の天文22年八月、武田晴信と長尾景虎は信濃国川中島で戦い出し、武田南下の野心から目が離れたと見た。

甲斐の虎がよそ見をしている間に、西の尾張で基盤が脆弱な信長の隙を狙い、尾張に楔を打ち込む絶好の好機だと、読んだのだ。

うつけ者と必ずしも下馬評の良くない三郎信長を何処かで見下していたし、東海一の弓取りと持て囃された太守・義元である。

過信があった。

才能ある人物にありがちな落とし穴だ。

村木砦を攻めるために居城・那古野城から腰をあげたら、留守を清州の弟等に狙われかねないという不穏な情勢下にあって、居城を離れられないと踏んだのだ。

実弟だけではない、尾張上四郡を束ねている織田信伊勢守家の存在は、背後に守護の斯波氏もいるから、厄介だ。

三郎信長は身動き出来まい、と読んでいた太守義元に想定外のことが起こった。

信長は意外な人物に助力を乞い、那古野城の留守居役を頼んだ。

何と、こともあろうに、隣国・美濃に救いを求めたのだ。

正室・濃姫(帰蝶)の実父、斎藤山城守道三に濃姫経由で依頼し、快諾を得る。

道三は意外にも、兵1000名を連れて信長の留守を預かった。

世間では〝盗人に空き家の留守番を頼む〟ようなものよと、これまた失笑を買うが道三が見事、留守居役を全うし、信長は起死回生の手立てでその難を乗り切って、今川方と対陣する。

両軍双方、多大な死傷者を出しながら、信長軍は鉄砲を有効的に使用して、村木砦の塀を突破し、砦の兵を降伏させて信長は那古野城に凱旋した。

帰蝶が嫁入りの際には、愛刀の小刀を手渡し、婿の三郎信長めが真にうつけなら、この刀でその首を掻き切って来いと、言って送り出した外戚である。

〝蝮の道三〟こと、斎藤山城守は頼れる義父になっていた。

出る杭は打たねばならぬ。

義元は今回、知多半島攻略の第一歩として、鳴海城・大高城の救援があったのだが、あの織田方に一矢報いて汚名返上・報復の計算もある。

三河衆が今一つ今川方に心腹しないのは、三河尾張での今川本隊の戦況が苦戦にあると丹波守元信は見ていた。

東三河の吉良は今川家の本家、隣り町の西尾は今川発祥の地だ。遠江・駿府より地元のはずだった。

それで迎えた今回の鳴海城入城はこれまでにほとんど抵抗らしき抵抗や妨害がないのはおかしいではないか?

六年前は双方あれだけ被害を出しても、村木砦を攻めて来た信長である。今回は指を加えて眺めているのであろうか?

何かある、と思わねばならない。

丹波守元信と同様に先鋒を義元から下知された松平元康(竹千代・後の徳川家康)は鳴海城よりさらに知多半島の南に入り込んだ大高城に先ほど入城し、すぐさま兵糧を運び入れ出したとの知らせを届けて来たので、丹波元信も同様に急ぎ兵糧を運び入れていると返信する。

鳴海城に興味がないのなら、狙いは松平元康の大高城なのか?とも思ったが大高城にも織田方は未だ取り憑いていないようだ。

陸路ではなく、海路からの進出で早かったから織田方の準備不足なのか?

三郎信長も下馬評ほどのうつけ者では無いはずだ。今川本隊が西下するにあたって先遣隊が来ることは容易に想像出来たはずだ。電光石火の如くに西下したわけでは無い。

堂々の進軍だ。

今川方の数は『信長公記』では四万五千と記されているが誇張だろう。明治時代の日本陸軍参謀本部が戦史を研究した際に試算した数がおおよそ二万五千ほどと弾き出している。

今川方の大軍が西下すると判ったのなら、何らかの対策なり、抵抗や妨害を試みるものでは無いのか?

まさに岡部元信が先遣隊になるのだが、鳴海城に入ってくださいと言わんばかりに、大した抵抗が無く、拍子抜けする思いだった。

その思いは大高城に入城した松平元康も思いは同じであったろう。

伝令に来た使者の語感がそれを匂わせる。

松平元康は若輩者で篭城戦や夜戦にも経験値が足りなさ過ぎる。加えて、今川方に幼少期を人質として駿河・臨済寺で過ごした。

義元の下知に従い従軍し先鋒として大高城には参着したものの積極的に勇んで到着したわけではないから、今川本陣に着到状は提出するが元康からの能動的な具申があったわけでは無さそうだ。

鳴海城か大高城なら、松平元康が守る大高城を攻めた方が与し易いはずだった。

天から授かった幸運か?

それとも作為による罠か?

別の思いが脳裏を掠めた。百戦錬磨の丹波元信には初めて経験する恐怖だった。鳴海城を包囲した砦からもさしたる抵抗はない。こうなると、織田方の動静が気になって仕方がない。すぐさま次の一手を家人に言い渡すため別の家人を呼んだ。

呼んだ家人には主人が動揺していると悟られぬよう、あくまで用心をする風で、

「織田方に斥候を放ち、籠城か抗戦か様子を見て参れ。外観だけで良い。」

と、極めて平静さを装った。

有事を控えた緊迫化した状況下にあって、籠城か野戦かはその渦中の支度如何でおおよその察しがつく。

「畏って候。」

「何時にまでに戻って参れるか?」

家人は顔を上げ、二日と言いかけたが丹波守元信の厳しい表情から察して

「半日ほど、頂ければ‥‥。」

と、精一杯の努力を口にした。主人は強く頷き振り返りながら、

「頼んだぞ。待って一日だ。」

主人・丹波守元信の視線は先に広がる伊勢湾に注がれていた。伊勢湾の海は太守義元が予測した通り、大海原から内陸、尾張へと吹いているだけだ。

「急ぎゆえ、舟を借りても宜しいか?」

「使えるものは何でも使って良い。」

主人の必死さが伝わって来て、家人も俄然、気合が入った。家人は漁師に扮装し、城を後にした。

駿河国内の野や山で暴れ回っていた無骨なこの男が初めて見る外界だったから、ひととき感傷的になったのかも知れぬ。

彼らが着陣した鳴海城は尾張東部を流れる天白川と黒末川が合流する対岸にある。黒末川の支流には手越川があり中島砦と善照寺砦が築かれ、鳴海城の背後を守備するよう配置されていた。

合流した黒末川(現在の天白川)は半里も流れぬうちに伊勢湾に注ぐ込む。その河口部には鷲津砦と大高城が築かれその背後を丸根砦が取り囲む。

伊勢湾には彼等がよく嗅いでいた黒潮からの恵みがもたらされ、古くから海運が栄えた江尻湊や小川湊ともに相通ずるものがある。

荷も行き来し海産物も揚がり駿河灘からの海洋交通の要衝の地ともなっている。

そのためこの地の運上金もまた豊かで、この地を治めることは垂涎の的である。

無骨な主人ではあるが嗅覚は冴えている。永い間で積み重ねて来ている年輪の様な経験が学習能力を逞しくさせたのであろう。

そんな主人が感慨を家人に漏らすことは稀である。主人の発した一言で家人たちは動揺もし、意気が揚がることもある。ゆえに主人が発する一言はより慎重であらねばならない。

※藤枝市岡部町子持坂の丘の上に建つ古刹です。

彼が着ている直垂の襟元には、岡部家の家紋〝丸に三つ巴〟が刺繍されている。

起居する地名を自らの姓にする武将は多い。

岡部丹波元信も駿河国志太平野(現在の静岡県藤枝市岡部町)に東部に広がる岡部に起居する武将の一人だ。

〝一所懸命〟と言う言葉通り、まさに志太平野の北東部・岡部郡を駿河守護大名・今川治部大輔義元によって安堵されている。

この男、武骨なだけでなく不器用な生き様を歩んで来ている。

そのため怪我もすれば、傷つくこともある。

でもなぜか?

大病もせず大怪我もせず、今に至るのだが満身創痍な半生は、要領よく立ち回ることが出来ない、というより自身が好んでいないことも遠因にある。

人間臭い、憎めない主人に家人たちの中には彼が歯痒く映るときがある。それだけにこの主人を放って置けない。

そんな不思議な魅力を持ち合わせた武将だ。

幼少期は小次郎と名乗った。

※多分、こんなイメージだったと思います。

その名の通り、岡部家の惣領ではなく、次男坊だ。五郎兵衛と名乗ってからも、主君・今川家の惣領が代々五郎を名乗るが岡部の長者である親綱には立派な惣領・信綱がいる。

叔父の岡部美濃守も矍鑠としている。

嫡男の信綱は容姿端麗にして貴公子然としている風貌と佇まいは優男だった。

惣領はきっと母似なのであろう。母の淑やかさが形になって現れたような出で立ちだ。小次郎の無骨さは父親似のようで、どこから見ても親子だと容易に判別できる。

小次郎は父のそばで腕力と武辺を身につけて、頼り甲斐のある武将になった。思えば、親綱の背中を必死で追いかけ回して来たような半生だったと、振り返る。

昨今の三河・尾張に出張ることは今川家臣団の中にも賛否両論があった。

最近、〝尾張の小倅〟と失笑を買う尾張守護代・織田信秀の不肖の息子である三郎信長が尾張東部や三河に出没するようになっている。

義元の先代の氏親幼少期は、遠江の守護を尾張の斯波氏から取り返し三河にまで今川氏は版図を広げていた。

那古野城在城の尾張今川家と義元とは親戚筋となる。その那古野今川家を度々牽制し、挑発仕出してその報告も頻繁に、府中に届くようになった。

--------尾張の小倅め。煩い奴だわ--------

夏の夜、寝静まった頃に執拗に迫って来る蚊に煩く感じ、苛立ちを覚えることに似ている。

駿河府中の太守・義元にとっては看過できない所業である。

一度、お灸を据える意味でも痛い思いをさせておかねば、寝静まらないであろう。

狙いは津島神社などに集まる海運・荷駄・海産物取り扱いによる運上金・関銭が目当てであるのは間違いない。

※南門は豊臣秀頼が寄贈していて、津島神社の先にある池は当時、海に繋がる湊でした。

毎年、七月の末に行われる津島神社の大祭に信長が観覧に来ていることも斥候が駿河府中に知らせていて、義元の軍師・太原雪斎は静観していた。

なかなかに勇壮で海難祈祷・商売繁盛の願いを込めた大祭は大層のお金もかかっているはずだが、背景には伊勢湾の港湾事業からの関銭が豊かであることを物語っていた。

当時の相場感は、年に一度馬一疋について百文の勘定だ。千貫の一割、千貫がおおよそ一両小判と同じ貨幣価値とすれば、現代に置き換えるとすると、約三万円前後の通行税というわけで、現代の地方税の自動車税に近い感覚に似ている。

悪く無い収入源だ。

江尻湊や小川湊より津島湊は大きいし、京や近江にも近い分、関銭、運上金が集まる量も膨大である。

この利権に目を付けるとは、信長の目の付け所も悪くなく、なかなかに小賢しい。今川家中では今回の尾張の織田を過小評価する意見も聞こえたが領土拡張だけではなく、海運の利権にも明るい三郎信長の野心は侮れないと、好敵手を予感させ身震いがした。

噂に聴く〝うつけの信長〟とは、人を欺くため、単に演じているだけかも知れぬ。

それが事実なら、やはり小賢しい男だ。その知恵で、複雑な伊勢湾内の海運事情を束ねてさらに富を得ようと試みている。

伊勢湾は、西方には古くから伊勢神宮への 神饌と称して古代より海産物や運上金は聖旨とされて来た。

中部は三種の神器の草薙劔を奉納する熱田神宮が利権を持ち、東部は津島神社のテリトリーである。伊勢湾の海面に境界線が線引きで仕切られているわけでも無い。

どうやら、三郎信長は巧みに立ち回り熱田神宮と津島神社の双方を背後に付けたようだ。

今川氏は京都の文化人を呼び寄せて、歌や蹴鞠に興じて、自身も修行していた臨済宗の僧を多く招き開基し万事、京風を装うが海運事情は江尻湊と小川湊で規模は伊勢湾に遠く及ばない。

雪斎が存命中なら、この伊勢湾の三竦み状態の尾張への遠征に何と上申したであろうか。

信長だけが敵では無いということだ。

伊勢神宮か?

熱田神宮か?

はたまた津島神社か?戦う相手にしては、神域は分が悪過ぎる。

この神聖不可分で巨大な宗教勢力は当時、莫大な資金力と集金力があり、ここを警護する僧徒の軍事力も侮れない。

「不輸不入」の権で各地から非課税となる宗教団体への土地の寄進が相次いで、荘園も全国に広がっている。

親綱が出張ると言い出しかねないから、元信は仕方なく無言で付き従い岡部家相伝の重い鎧を羽織って遠路遥々やって来た。

季節も爽やかな気候の春はとうに過ぎ、桜見とは言い難いし、梅雨の気配が辺りを覆い、湿気と共に生温い雰囲気が覆う。

嫌な汗もかき、気分も乗らないし、農作業ではそろそろ田畑では水を張った後の水田に稲を植える大切な時期だ。

何もこんな時期に?とも思うのは丹波守元信一人だけでは無い。

この時代の地侍たちは武士とは言っても半農半士の輩が多く、従卒の家臣は完全に農民だった。信長軍のような〝武士専業〟のような侍専門集団とは程遠かった。

確かに伊勢湾・渥美湾からの運上金は魅力だが何分、駿河から遠過ぎる。凪を見計らって舟で漕ぎ出した所で風任せ。

あてにはならない。

それに最近では、駿河を分断するかのように流れる安倍川の上流域で砂金が取れるようになって来た。

現に太守義元は京からの来訪者、歌人たちや公家たちの土産品に砂金を持たせている。

我々地侍たちが戦場でまさに命を賭けて戦っているのに、土地の安堵は有り難いが褒美や恩賞で砂金などを手にしたことは無い。

義元に歌の指南をしている連歌師の宗長とやらには、歌だけで駿河国丸子に柴屋寺を建ててあげた。

駿河府中が東海の小京都と呼ばれていい気になってはいるが所詮、貧乏下級の都人が金を欲しさに群がっているだけと、丹波守元信は心の中では、彼ら京都サロンたちを蔑んでいる。

歌では空腹の足しにもならない。

確かに三国同盟を苦労して纏め北条氏康と武田信玄との和解と仲裁に雪斎は奔走した。

雪斎亡き後、側近たちの間でよりよく太守義元に取り入ろうと背伸びをした者が数多いる。

拡張路線は受け入れられ易い。

だが、果たして、西に向かうことが費用対効果の観点から銭勘定や兵力に兵站が追いつくのか?慎重に吟味されなければならず、とかくそう言う議論は臆病風と罵られる傾向がある。

今川家臣団の中で、岡部家は必ずしも上席の位置ではなく末席とは言わないが簡単に御館様へ口出し出きる立場にない。

今川氏が駿府への足掛かりとなった志太郡葉梨地区と岡部地区は山隔てて隣村の距離ではあるものの、〝老中〟と呼ばれる重臣とは言い難い。

むしろ、今川家臣団の団結力・組織力の堅さを現している寄親・寄子に近い。今川氏の主従関係の代名詞でもある寄親・寄子制は今川氏の専売特許ではない。

既に奈良時代の寄口や平安時代の寄人、鎌倉時代の惣領制確立の中で、地侍と守護大名の傘下に入る過程で築かれて行った関係だ。

だが、今川氏が他家と少々様子が違うのは、先代・氏親が定めた東国最古の法令の「今川仮名目録」と義元が天文二十二年(一五五三年)に成文化した「仮名目録追加二十一条」で法令とした主従関係なのだ。

今回の出陣にあたっても毎回、発給される「軍勢催促状」は何処か余所余所しく儀礼的だった。

「軍勢催促状」とは、鎌倉時代後期から出されていたいわゆる〝出陣命令書〟である。足利尊氏などが発給していた軍勢催促状は関東御教書と呼ばれていた。

天皇が発給すれば綸旨となり、将軍が発給すれば御判御教書と呼ぶ。文面最後はほぼ、

「仰せによって執達件の如し。」と締め、命令口調が特徴的だ。

※静岡県磐田市城之崎にある風祭山 福王寺に範国の墓があります。遠江守護に補任されました。

今川氏の起こりは鎌倉最晩年から室町時代初期だが、遠江の井伊家や志太の岡部家は平安時代、源義家の命に従って従軍した古くからの武家であって、家の歴史から言えば岡部家の方が断然古い分、キャリアがある。

またこの頃の地侍たちは近隣地域との家同士で婚姻関係を築き、血筋関係はかつて無いほど濃い間柄を構築していた。

そのため地侍たちの娘たちは丁重に扱われ、現代の我々が想うような政略結婚による悲恋悲劇ではなかったのだが、最近の今川当主は正室をわざわざ京の都から高貴な姫御前を呼び寄せている。

地侍たちの姫を側室には置いても、数回通っただけで、別室に人質のように囲っている。

囲っている美貌誉高い瀬名姫や井伊の姫もいずれ、家臣に下げ渡すことになるであろう。

子を持つ親の気分として、余り気持ちが晴れる話では無い。

今頃はもしかしたら、家の周りを走り回っているかもしれない娘たちのことを想うと、もし自分の娘があの様に囲い物になってしまったらと、丹波守元信は人の親として憂鬱になる。

駿河・遠江の地侍たちにとって、天下の副将軍と言われていてもさほどのご利益はない。

では、なぜ?そんな今川氏に仕えているのか?

と問われれば、丹波の場合、単に岡部長者である親綱が一言の不平も漏らさず支えているからで、弱体化しているとはいえ、幕府の威光は侮り難い。

4.

『信長公記』三十六巻には、今川義元は永禄3年( 1560年)五月十七日に沓掛(現在の愛知県豊明市)に陣を構えた、とある。

翌18日夜に織田方の援軍が来ない内に大高城へ兵糧を補給するよう命が下り、松平元康が大した被害も出ず、兵糧を運び入れていることからして、今川軍は大高城を根城に尾張や知多半島に版図を拡げようとしていたのは、明らかだ。

この後の記述に興味深い一節がある。

「織田方の援軍が来ない内に十九日朝の潮の緩慢を考え、織田方の砦を攻撃するとの確実な情報を得た」

18日夕刻に織田方の佐久間盛重・織田秀敏から三郎信長に、今川軍の情勢が報告されており、攻撃日時や主目的が内部から漏れていたらしいことを暗示している。

織田も信秀から三郎信長に代替わりして、戦い方が大きく変わったことの一つに情報戦に重きを置いていたことが窺える。

翌朝からは鳴海城と大高城に、補給路を断ち孤立させるために急ごしらえで築城した付城の丹下砦・善照寺砦・丸根砦・鷲津取手からの包囲を解くため救援に向かう。

織田方も鳴海城の今川方への寝返りは看過できないことから、丹下砦に水野帯刀、善照寺砦には佐久間信盛、鷲津砦に織田玄蕃亮、丸根砦に佐久間大学に守備させている。

この包囲されている範囲がどれくらいの位置関係かと言うと、国土地理院発行の5万分の一の地図で、長さが五㌢程度の至近距離。

1㌢が五百㍍だから約2.5㌔の距離にあり昔の尺貫法で云えば、一里の半分ぐらいの狭い半径の中に収まっていることになる。

地図の等高線やその間隔の幅から推測すると、現地はなだらかな丘陵地で高い丘や横たわるような大河があるわけではない。大高城と善照寺砦は緩やかなくの字を真ん中にあたる鳴海城を中心に最下点で横にしたような凹んだ地形だ。

現在は鳴海城界隈も宅地造成が進み、埋めてられているようだが、当時は鳴海城の南側は背後に黒末川が迫っている。

鳴海城の目の前を東西に横切るのが東海道で、もう少し北部に「鎌倉街道」と「上野街道」が走っている。丹下砦と善照寺砦は鎌倉街道沿いに位置していた。

信長の常識に捕れない奇抜さは家臣団編成にもあり、他国からも奇異に映るほど独特で、本来なら穀潰しとも言われかねない次男・三男の若武者を集めて傭兵化し、戦闘の職業集団を形成し、黒幌衆として信長の身近に置き親衛隊のような職業軍人のような集団を作った。

そのため戦闘の際の出陣時期を農閑期に合わせる必要はなく、行動に自由度が増し、出撃回数が増えることで錬度も上がった。

これが出来るのも、信長の津島湊からの運上から得る莫大な利益があるからであった。

駿河国の中でも岡部を含む志太郡は古代より豊かで、天平10年(738年)駿河国正税帳では駿河国には正倉が208等あったそうで、その内24棟が志太郡にあったと記述されている。

今川氏は統制が取れた集団の寄親・寄子制による軍団であっても足軽には農家から徴発された言わば、戦闘では素人集団だった。

持参する武具も区々自前で揃えるため、長槍一つをとっても長さや刃長が不揃いだった。

その点、信長が抱える家臣団の長槍は全て、信長自身が考案した三間半の朱塗りと黒塗りの二色に塗り分けられた独特的なものだった。一間が六尺(1.818㍍)だから、約6.363㍍と際立って長い。

〝マムシの道三〟こと義父・斎藤山城守も信長勢の長槍を見て、感心したほどだ。

太刀に「天下の五剣」があるならば、槍にも「天下の三名槍」がある。

「御手杵」「日本号」「蜻蛉切」の三振りは12尺(約3.8㍍)重さ約22㌔。当時、長槍の長さの相場は通常二間半(約四・五㍍)。長さにして一間分、人一人の身長差分は余分に長い。

信長家臣団の長槍が当時の長槍の常識を超えていたことだけは確かだ。

長いと言うことはその分、重くなるし振り回すにもコツがいる。片手間で参加している農民や武芸に自信がない者には不向きな武具となる。

そのために、専門集団の育成が必要になるのだが、非生産業たる足軽の人件費は穏やかではない。

人件費は固定費だからだ。やはり、これも支えるのは莫大な財力があったからである。

長槍は、アウト・レンジ戦法の手法と発想は同じだ。つまり、敵の射程圏外から先手を打って攻撃を仕掛け優位な状態で戦闘する戦法だ。

丹波守元信は実戦経験の中から三郎信長という若き当主の周到な準備や手堅い手法を侮れぬと警戒していた。

その織田家臣団の中に間者を放って、動勢の探りも入れてはいるがもたらす知らせはどれも要領を得ない。

ただ、籠城の準備はしていないことだけは判ったので、清洲城に篭城ではないらしい。

察するに、三郎信長が軍議は開くが兵站や主目的など肝心な戦略を家臣たちと諮らず共有しようとしていない。

家臣たちを信用していないのか、根回しが面倒くさいのか、口をついて出るのは取り止めのない話ばかりで、世間話には興じるが軍略など相談する気配は全くないらしく、明日・明後日の織田家臣団の動向が全く掴めないでいた。

明日は今川本隊が大高城に入城する手筈だ。

二万五千もなる本隊全員が入城できないから、別働隊や分隊は一部、分散して鳴海城に入城することになる。

義元の用心深い配置と用兵は慎重だ。平坦の補給を進めた大高城を中心に分散配置するであろう。

鳴海城に増援が入場する前の比較的手薄な時が、織田方としては鳴海城を攻め易い。

守備する側は、今晩から明けて早朝を狙うのが常套手段のはずである。

幸い、鳴海城は西と南は黒末川が海に注いでおり、対岸には背後を突く中島砦のすぐ脇に、今川方の家臣筆頭の朝比奈泰朝が布陣したと報せが届いている。

東から西に向かう街道は鎌倉街道、大高道、東海道の三本が鳴海で合流するまでは丘陵地の狭間を縫って道が右へ大きく湾曲していることから、大軍での攻勢は不向きな地だ。

鳴海城を攻める数も自ずと、限られる。

--------明日早暁が勝負だ。

それだけに、西側を中心に守りと警備を厳重にせよと各部署に走り回った。

立哨も寝ずの番で緊張しながら歩哨する。

そして、その翌朝、旧暦5月19日 甲申(新暦6月12日 水曜日)を迎えた。

卯の刻(午前6時頃)、鳴海城の背後で大高城との連携を断つための鷲巣砦と丸根砦を潮の干満を考え朝比奈備中守泰朝らが攻撃し19日が始まる。

旧暦五月、新暦では六月の日の出は午前6時前後だ。闇から薄らぎ夜がしらじら開けていくにつれ、人の動きが始まる。

対する織田方は佐久間盛重・織田秀敏で、前日には三郎信長に取手の攻撃が確実と注進したはずだが援軍は来援の気配もない。

黒末川対岸とは言え、距離にして十町(約1㌔ほど)しか離れていないから、鬨の声や合戦の犇めき合う音響は風に乗って時折、伝わって来た。

元々、大高城の補給路を断つために急拵えで造った砦なだけに、防御と言っても大軍で攻め入られれば、そう何刻ほども持ち堪えられるものではない。

松平元康が守備する大高城と丹波元信が守備する鳴海城には織田方の来援攻勢は無きに等しく、拍子抜けする思いだった。

数に勝る今川方は早暁から圧倒していた。まさに、相撲好きな信長には横綱相撲のような正々堂々の戦いぶりで、櫓から対岸の様子を見、伝令が伝えに来るが何処も今川方の優勢が伝わる。この報せはもちろん、今川本隊にも届いている。

この流れでは午の刻(正午頃)までには決着がつくであろうことは容易に予測できた。

ここに来ても用心深い太守義元は、戦況を確認しつつ辰の刻(午前8時頃)ようやく宿営地だった沓掛城を出て、松平元康が兵糧を運び込んだ大高城へと、進路を西に向けた。

今川本隊5千・後詰3千。

万事、慎重な義元は残る二本の道にも5千ずつの兵を分散させ、一路西に向かい、足利将軍家から特別に許された輿に乗っての行軍だ。

〝東海一の弓取り〟と評された義元は、輿に乗っての行軍に些《いささ》かの抵抗があった。

そもそも、輿の乗り心地は決して良いものではない。窮屈だし、揺れが酷い。

担ぎ手も交代要員を含め人数を要し、行軍速度も間違いなく馬より落ちる。

さらに、梅雨時の湿気が高い時期では、腰の中は黴臭く、とても快適とは言い難い。強いて言えば、突然の雨に打たれても濡れない程度と引き換えに窮屈さを享受せねばならぬ。

この乱世、公家や将軍家でもあるまい。

前年の永禄2年二月に上洛した三郎信長に、将軍義輝は自らが朝廷に働きかけ、「尾張守」任官に汗を流した。

※岐阜城へ布教の許しを乞いに来た宣教師、ルイス・フロイスは沢山の土産を持参しました。

けれども信長は緋色のマントと帽子に瓶入りの金平糖を受け取り、後の品々はフロイスに返却しました。

信長から動いたことは間違いないが、仮にも今川家は足利家の一門衆ではなかったのか。今川家を脅かす存在になった信長のために、官位授与の働きかけを朝廷に行うなど、将軍義輝の見識の無さに落胆した。

室町への有事の際は、副将軍格の今川家が支えることになっている、御身内衆だ。その足利家の存在を一度たりとも脅かしたことなどない。

「偏諱」でも名の一字上の「義」は、格が高く足利将軍家と縁が深いものでしか拝領できないが、義元は将軍義輝の父・義晴本人から「義」の一字を拝領していた。

義元としては、足利将軍家公認の塗輿に乗る気など薄れていた。

塗輿は、漆塗りで誂え、足利家と一門衆にしか使用を許されていない家紋「丸に二匹両」が金箔で施されている。

雄雌の龍を表現する家紋は、互いに現生のみならず、来世までもで仲睦まじく過ごし、安寧な世の到来を願っての由緒ある家紋のはずだった。

足利家と今川家がより一層手を携えて歩んでいけば、程なく乱世も治ることもできよう。

将軍義輝は平和な世にしか現れないとする伝説の麒麟の登場を願ったとされるが自らが混乱を招いているのではないか?

そんな願いも虚しく響く。

近隣諸国の諸大名には持ち合わせていない特別の輿になるのだが、今の義元にはその輿に何らの価値も見出せない。

守護大名から戦国大名としていち早く改革し、両国経営の構造改革に着手して成果を上げつつある義元の気概もあり、馬上での行軍を考えたが家臣たちが両手を挙げて反対した。

軍師雪斎亡き後、義元の側に控えていた庵原 将監は強い口調で反対した。庵原は雪斎の親戚筋にもなり、家内で発言力がある。

「太守様、ここは今回の御出馬はあの三郎信長めに一泡吹かせるがこと。家格の違いを三河・尾張の諸侍に印象付けることも肝要かと。」

と、したり顔で言い切る。

大軍で押し寄せうる故、勝利はほぼ間違いないが勝ち方も後々の治世面から見て大事であると、説いたのだ。

庵原の申しようも一理ある。

義元は不肖不精、従ったが不快な乗り物には変わりはない。所々で休憩しては輿から出た。ただでさえ窮屈な輿に、武具の鎧を着用しての乗車なだけに、義元の機嫌も芳しくない。

窮屈な輿から出る度に、大きく身体を反らして伸びをし、身体を癒し、馬で来なかったことを度々後悔していた。

そんなことになっているとは知らない、丹波守元信は本隊が沓掛城を出たと言う伝令が到着してから、なかなか現れないことに苛立ちを覚え始めていた。

ーー何をグズグズしておられる。ーー

沓掛城から、鳴海・大高城界隈は、丘陵地の窪地の狭間を縫って街道が蛇行するため道幅も狭く、自然と大軍は長蛇の列になる。

5千もの兵ならば、二列縦隊で行軍して半里強ほどの長さに、三列ですら半里に少し欠ける長さになる。急峻な場所ではないので、長蛇の列なら目視でも櫓からなら、隊列が見えてもおかしくない。

歴戦の勇士たる元信にはまさか、最前線の戦場に輿で出馬しているとは思ってもいない。

今川本隊が沓掛城を出て何処で合戦に及んでいるとの報せも元信の手元に届いていない。

行軍速度の遅さは、平時ならともかく、有事での状況下では、些かのんびりしておられるように感じた。

梅雨時の行軍はのんびりしていると、天候が崩れ雨で脚元を奪われる。そればかりか、この頃に各諸国の軍勢が持ち始めた火縄銃は雨に濡れて仕舞えば使い物にならない。

梅雨時の行軍は、早くに移動することに越したことはない。

迎えに行きたいところだが、鳴海城の守備陣を割いてでも出せる人数など余裕はない。

とうとう、午の刻(午後12時頃)になってしまった。

未だ、本隊は現れない。

緊張感が薄れた最前線では義元があれだけ嫌っていた「乱取り」が戦で勝利した鷲津・丸根砦界隈で見苦しく展開されていた。

「乱取り」とは、戦の勝者が敗残兵の遺品や武具甲冑などを貪り取り合う戦場での卑劣な振る舞いの一つであった。

義元は法治国家の建設を急いだ。他国にはない先進性が見て取れ規律と統制を法で量り、乱世を終えようとしたのだ。

だが法度や数々の条例で禁則を作り、法令遵守を徹底するも、農閑期ならともかく農業で生計を支えている半官半農の今川家臣団の兵にとって、この時期の出征は今年中の農作業を放棄させられたようなもので事態は、義元が考えている以上に深刻で、これも想定外だった。

出征費も馬鹿にならない。

否応なしに従軍させられた兵にとっても、背に腹は変えられない。乱取りと言う〝必要悪〟で、糊口を凌ぐ他はない。

ふと、気づくと湿気を帯びた空気が漂い始め、不快感と共に周囲を覆う。

空を見上げると薄黒く厚い雲が急に辺りに広がり始めた。重く垂れ込めた厚い雲は、視界も悪くしている。

ー一雨が降るな。ーー

こんなに上空をゆっくりと観察できるのも、鷲津・丸根砦の来援に結局、信長は来なかった。

来れなかったのか?

来なかったのか?

いずれにせよ、また本隊の到着が遅れる。

大丈夫か?

丹波元信の疑念は、昨日までの張り詰めた緊張感が溶けていく思いである。

程なく、雨が降り出した。

この日の天候がいかに印象深いものだったかを『信長公記』にも記述している。

「山ぎわまで(織田方)軍勢が寄せた時、激しいにわか雨が石か氷をなげうつように振りだした。北西を向いて布陣した(今川方)敵には、雨は顔に振り付けた。(織田方)味方には後方から降りかかった。」

おそらく、一時は視界を遮るほどの激しい雨が今川方の兵に浴びせられたことであろう。

その激しいにわか雨も短時間で止んだ。スコールのような雨なら、ものの半刻で降り止むがこの日もそんなにわか雨だった。

この直後、未の刻(午後2時)「桶狭間の合戦」となり、太守義元は織田方家臣・服部春安に斬りかけられ膝口に重傷を負い、毛利良勝によって斬り伏せられて首を取られた。

太守義元、呆気ない最後で、享年42歳。

信長は義元の首実験も程々に、急ぎ帰陣してしまったので、未だ日のある内に清洲に到着していた。

その動きは電光石火の佇まいで今川本隊とは一線を画する働きだった。

鳴海城城代・岡部丹波元信の手元に太守様の悲報は申の刻(午後4時)に届く。

しかも反撃を恐れたか信長本隊は既に帰陣していると言う。反撃や報復しようにも信長本隊は既に、清洲城内にいた。

義元の首一つを目掛けて一意専心で挑んだ信長本隊ではあったが、今川方に多くの武将がこの桶狭間で散っていた。

義元の側にいた庵原四兄弟を始め、重臣・松井一門、朝比奈主計守、西郷内蔵助、富塚修理亮、冨永伯耆守、四宮右衛門、松平摂津守、油井蔵人、山田新右衛門に従軍させられていた井伊など、義元の宿老たちの大勢も討死しそれだけ、乱戦だったことが窺える。

丹波守元信は大高城に伝令を出そうとしたが、義元の死を知り、松平元康は昔年の思いを遂げるべく独自の動きを見せた。

今川方の城代・鵜殿長照の静止も無視して大高城を退去、自身の故郷である三河岡崎へ一気に下がって行った。

人それぞれに思いが違う。

考えてみれば元康殿は幼少期から今川家に人質として駿府に匿われていた。故郷三河への望郷の想いは人一倍強かろう。

松平元康の挙動を元信は止めもせず、黙認したが許したわけではない。元康を追いかけて行くほどの余力もないし、今川家臣団からすれば、裏切り行為に等しいが打つ手がない。

それより今為すべきは、鳴海城にいる家臣たちを如何に安全に駿河へ帰順させられるか?である。

人は窮場で本性が出る。

だが元信はこのままおめおめと駿府には引き返せない。

太守義元を崇めていたわけでは無い。

むしろその逆で、太守義元の為されように時々首を傾げたくなる想いが積み重なっている。岡部家の当主でも無い丹波守元信に発言する機会など無いし、異を唱えるが如き発言は、己はもちろんのこと当主・親綱の立場も危うくする。

感情の赴くまま軽はずみな物言いは厳に慎まなければならない。それだけに心の内に秘めていた。

今まで数々のことに目を瞑ってきた。だが、元信にはどうにも看過できないことがこの鳴海城城主であった山口親子の粛清だ。

遠江井伊谷の井伊の処遇も解せない。

太守義元は東三河の諸侍や西三河の諸侍は表裏が甚だしく宛にはならぬと良く、溢していた。

当主は時に残酷なまでに非常に徹しなければならぬものだが、この件は些か度が過ぎていると感じている。

せっかく西三河で今川方に呼応すると表明した山口親子を謀殺したのでは、三河地区の諸侍が義元に懐疑的な態度になるのも、無理はない。

織田家を見限ったところで、今川方に寝返っても、将来は山口親子の二の舞だ。そんな駿府に同調すると言うのか。

元信は思い返す。

鳴海城守・山口教継は裏のない愚直な武将だった。同じ匂いがする武将で元信は、信長の父・信秀が重用したのも判る気がした。

教継もまた、元信の人柄に打ち解け鳴海城に快く向かい入れた。

酒も酌み交わし表裏のないことは肌で感じた、その男が地下で信長と通じていて密かに今川方を引き入れ、隙を狙って義元の首を刎ねるなどと言う大それた芸当ができるような狡猾な人物ではない。

義元が手に入れたとする密書の真偽も碌に確かめず、山口父子を粛正したと聞いて、元信は驚いた。

何て取り返しのつかないことをするのだ。

これで三河の治世は当分治らぬと覚悟した。義元の側近たちは何をしていたのか?

甚だ疑問が残る出来事だっただけに、口惜しかったことを思い出していた。

その元信の下へ信長から速やかに開城せよとの使者が信長の親書を携えてやって来たのは夜になってからのことで、返答如何では、明日から一斉に成海城へ総攻撃を掛けると言う内容だ。

使者には会所で少しの間、待って貰って諸将に諮りたい旨を告げ、了承を得た。

鳴海城開城か、籠城か?

二者択一の決断を迫られた。選択如何では鳴海城は大高城の二の舞となろう。

主だった武将を城内の詰め所に集め、奇譚のない意見を聞くことにした。

今度は

1.僅かな将兵で鳴海城を枕に多勢の織田勢を迎え撃つことになること、

2.味方の援軍はなく大高城の松平元康は三河に下がっているため、岡部勢は劣勢になり、立場は逆転していることなど、

現況をつぶさに確認した。

だれもが桶狭間の惨敗は悔しいし、一矢報いたいが多勢に無勢だ。

桶狭間で散っていた同僚らの名を時と共に知るに連れて、戦場での討死が現実のものとなって実感して来たし、命も惜しい。

様々な意見が出尽くした感のある中、元信配下で汗を流して来た家臣・栗田が呟いた。

「命は惜しいよ。

でもこのまま、鳴海城をただ信長に明け渡してしまったのでは、山口親子が犬死だ。」

と言われて、一同ハッとした。

入城前はあれだけ、不平不満を溢していた彼の言葉だったからだった。

居並ぶ武将たちにも今川治世に少なからず疑念を抱いて来た者たちは静かに肯いた。

鳴海城に案内されてからの山口父子の計らいには、皆に気脈が通じるものがあった。

鳴海城は尾張との最前線にあたる。その入城に何の落ち度もなく為し得たのは、偏に山口父子のご尽力があったればこその所業だ。

謀などをして今川家に背くような、たちの悪い親子には見えなかったこともある。

元信も決断つきかねたのは、そのことだった。

それほど迄には太守義元に忠誠を尽くすつもりは無かったが何か後ろ髪を引かれる想いがあったのは山口親子への情であり恩だった。

確かに、開城して駿府へ帰郷するのが上策であろう。被害も少なければ、味方の来援もない。

それに、新たに当主の座に就くであろう嫡男・氏真には今川家当主の器量を持ち合わせていない。

籠城したところで、何か得るものがあるのか?と、問われれば明確な答えはない。武士の面子などと簡単に言い切れるものでもない。

もっと複雑に絡み合っている。

だからと言って、悪戯に長期に籠城しても兵糧や兵站が続かない。

人的被害も含め、この期に及んでの籠城は今までのような無傷とは行かぬため、元信独りの感傷で巻き込んでしまうわけにはいかずに、諸将に軍議を要請した。

太守・義元も山口父子も亡き今となっては、墓前に手を合わせて、報告できるのみだ。

〝逃げるは恥だが役に立つ〟とも言う。

始めるからには、終わりを見据えての策が肝要で、どこで見切りを付けるかも話し合わせた。

大勢は、およそ一週間ほどなら、お味方の兵が東三河から遠州まで引き上げるのに、時を稼げるのではないか?との意見で纏まった。

帰還の時間を稼ぎたいのは、落武者狩りの凄惨さがあるからだ。

戦国乱世で戦後の乱取り、落武者狩りを幾度もどの大名・武将も禁じたが黙認した。公然の秘密となっている。

厳罰を持って果断に対応した織田信長軍だけが乱取りをしなかった。そんな事実を鳴海城入城している岡部元信勢は知らない。

農民にとって、丹精込めた水田や田畑を願い出てもいないのに勝手に戦場され、踏み荒らされてしまう。これほど、理不尽で不都合なことはない。

それだけに侍たちには納税という搾取だけでも腹立たしい上に、踏み荒らされ農耕が水泡に期すことは許せない。

農民一人では太刀打ちできないが、数人ならさまよう侍に立ち向かう勇気も湧く。目的を見失った侍は彼等にとって、いい鴨なのだ。

手持ち無沙汰の体であった織田方の使者に、評議が決したことを元信は伝える。

開城するであろうと、たかを括っていた使者は唖然とした。

「よろしいのでござるか?

お味方勢はこの鳴海、桶狭間周辺には居りませぬぞ」

どのように伝えてよいのか、答えに窮した使者は偉丈夫に返事をする。

それでも、丹波守元信の答えは変わらない。

期限を区切っての籠城であることを伏せて、籠城に決したことを伝え、使者には茶漬けを振る舞い、丁重にお引き取り願った。

湯漬けを馳走になっている間、使者への返答が信じられない内容に再度、開城を促したが丹波守元信の意思は堅そうに映り、使者は信長が待つ清洲城へすごすごと帰って行った。

それまでも散発的に鳴海城へは攻撃が仕掛けられてはいたが、被害と呼べるものは少なく、城内は比較的落ち着いていた。

翌朝からの織田勢の攻撃の手は打って変わって厳しかった。背後に信長からの来援組が到着したからであろう。予想はしていたが、予定通りの早い所業に、大将としての器量を感じた。

拙速でも構わないから打つ手に間髪を入れずに迅速に対応する信長の姿勢に、義元に足りない俊敏さを痛感した。

鉄砲の音、火薬の匂い、その量が夥しい。

完璧主義は時に用意周到に準備を積み重ねることに忙殺されるため、勝機を逃してしまう。勝機の到来は時期により、刻々と変化し我々の都合など考慮はしてくれない。

勝機を上手に掴むには、時期に合わせた臨機応変さと言う柔軟性が問われる。

口惜しいが義元にはそれがなく、信長には若輩者であるが持ち合わせていた。

信長勢の攻勢は執拗に苛烈を極めた。山口親子の築城技術のお陰で、何とか持ち堪えてはいるが防戦一方で翌日は暮れた。

翌々日も防戦一方で、早暁から信長勢の攻勢は始まった。

山口父子の寝返りは信長にとっても、寝耳に水の話で尾張と知多半島の交差する要所なだけに今川方に手渡すつもりはない。義元が亡き今、鳴海城の攻勢に手加減はない。

この二日目の攻勢に信長は、鳴海城と義元が最後に出陣した沓掛城の両城に二千もの大軍を送った。

沓掛城とも示し合わせたわけではないが、沓掛城も籠城に決していた。

武を持って平らげようとする信長の所業を覇道と称して、生前の太守義元は三郎信長のことを悪し様に罵っていたからでもあろう。

沓掛城の守将・近藤景春は討ち死して落城したが丹波守元信が守る鳴海城は織田軍の死傷者三百も出たのに、落城せず持ち堪えている。

三日目は不気味なまでに静まり返り、岡部勢はさらに、守りを厳重に寝ずの番であった。

辰の刻(午前8時頃)、再び信長の使者が鳴海城に再び現れ、講和を申し入れて来た。

信長は昨日被った織田軍の死傷者の数に驚き、これ以上の損耗は双方にとって無意味であると、悟ったのであろう。

元信にしても、停戦に持っていく落とし所を見極めていた。戦いは始めるのは簡単であっても、切りのいい所で終えないといけない。

その見極めを見誤ると戦いは長期化して双方が無駄に損耗していくだけである。

桶狭間で討ち死した義元に殉じて自刃した武将も多く居たが殉死することだけが忠誠ではないと、丹波守元信は常々思っている。

だから、元信守将の鳴海城内では殉死者を出さなかった。そのことも鳴海城が堅牢であった由縁だ。

今川家再興の道に尽力するのも一つの忠誠だし、預かっている家臣団の兵を一人でも多く無事に駿府へ連れて帰るのも大切な役目だとも思っている。

鳴海城を開城する条件は負けた側なので、そう沢山言い募ることなど出来ようはずはない。

せっかくの好機を逃したくはない。

信長側から再び講和の使者が来参したのだから、飲みやすい条件が良かろうと察し、既に講和条件は決めていた。

丹波守元信は使者に余り多くは語らず、

「開城の条件はただ一つ、御大将・義元公の御首級をお返し願いたい。

駿府に帰順し、懇ろに弔いたい」

と、信長の使者に向かって、丁重に頭を下げた。

分不相応に色々な条件が出てくるかと身構えていた使者には拍子抜けする思いではあったが、元信らの忠誠心に心を打たれた。

「それだけで、御座るか。

潔い、ご返答で御座る。必ず、主人・信長に伝え申す」

織田の使者は元信に平伏した。

元信の後ろに控えている従者も黙して語らず、皆一斉に頭を下げた。

信長の使者はすぐさま、清洲へ帰参し、その様子を信長に伝えた

元来、信長も多くを口にしない。

「で、あるか。」

信長の口癖がついて出た。

信長の思いを忖度することに織田家臣も苦労するのだが、この時ばかりは信長も感心した様子が見て取れた。

「他に申しておらぬのか?」

「御意」

と再び、鳴海城に行ってきた使者は平伏する。

「治部大輔も、良き家臣がおるな」

首実験をした後の御首級は信長にとっては、既に用がない。戦場になった桶狭間に首塚でも造って葬ってあげようとも思っていたが、岡部丹波守元信の義侠心に応える形で、僧十人と共に太守義元の御首級は駿府へ送り届ける手配を整えた。

信長はこれとは別に、桶狭間合戦跡に今川義元の胴塚を造って、手厚く葬ることにした。

※ここに、信長が造った義元公の胴塚がありました。

使者は再び鳴海城の丹波守元信の下に来着し、信長の意向を伝え鳴海城開城が決まった。

元信は、使者と背後に控える従者と自身に言い聞かせるように、

「生前、治部大輔殿はよく仰せになられた。

『万(よろず)、失墜すべからず。

但《ただし》武具に嗜むべし』と。」

重い口が開いた一言だった。

元信の背後に控えていた従者の幾人かは、 啜り泣いていた。 (完)