8cmスピーカーユニットを交換する その3

今回は箱の調整とユニットの交換を行います。

まずは内部のユニットを取り外します。

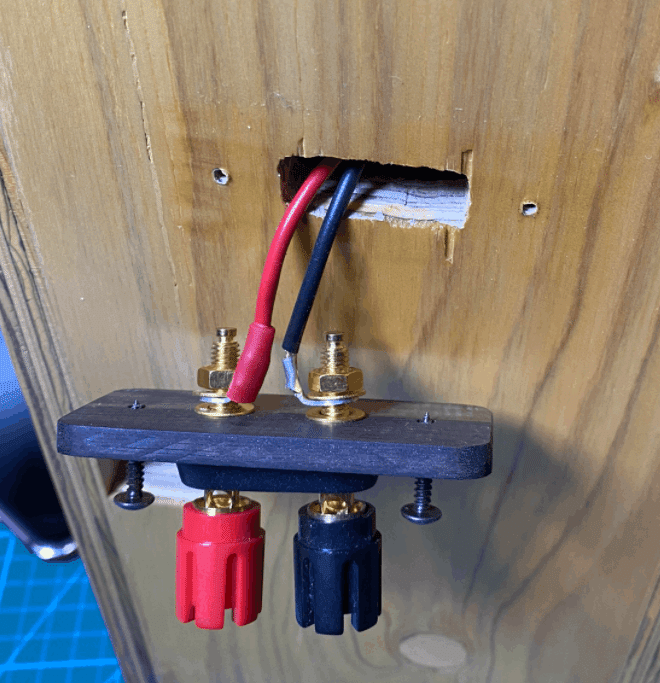

見えないところは雑な作りです。

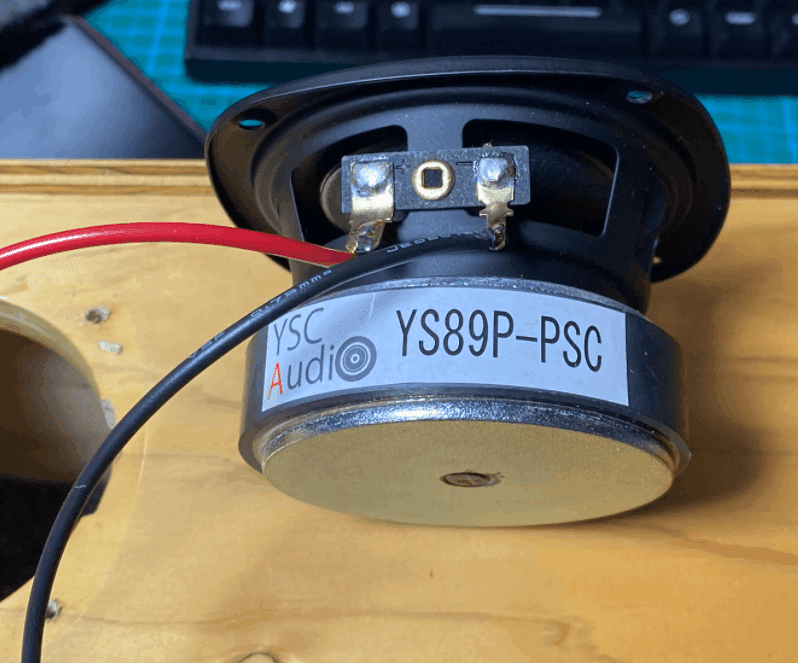

ユニットを外したら型番がわかりました。

ネットで調べてみたところ、麻布オーディオで取り扱いがありました。

税込みで 3,352円なので安価な部類ですね。

あまり情報が見つかりませんでした。

8cmなのに高音が弱いという書き込みがありました。同意かも。

安いフルレンジは良くないという書き込みもありました。

まぁ、そりゃそうだろうなぁ。

スピーカーを自作するというのはそれなりに手間と道具が必要なので材料でケチってもトータルコストってあんまり違わないと思うんです。

だからしょぼいユニットをつけると後で後悔します。

Youtubeの自作動画で100均のスピーカーユニットを使って立派なバスレフやバックロードホーンを作ってる人がいるんですけど、どう考えても効果がでないよなぁって思います。音源・アンプ・配線(コネクタ)・ユニット・筐体のどれか一つでも極端に性能が悪いとその部分に引きずられて音質は落ちます。

と書きつつも、また安いユニットを買ったわけですが。

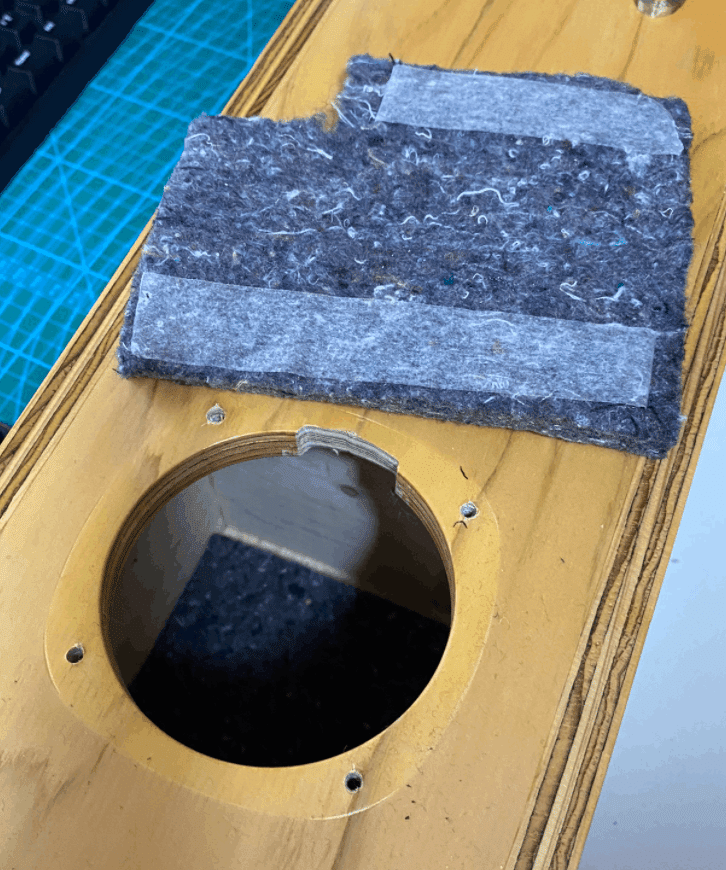

さて、ニードルフェルトを追加します。元は背面のみでした。

このスピーカーの設計者曰く、吸音材は少な目でよいのだとか。

「少な目」というのも個人の主観なのでなんともとらえ難し。

箱の材料や組み方でも変わるってものでしょう。

側面にもう一枚入れてみることにしました。

内部の通路をふさがないように切り欠きが入っています。

吸音材は箱を突き抜けてくる逆位相の音や反射波を消音します。

素材によって違うみたいですが主に中~高周波が吸収されます。

低音はあまり吸音されずに内部の通路を通ってチャンバーで増幅されて背面の2つの穴から出ます。低音は指向性が小さいので背面から出ても前方に届きます。

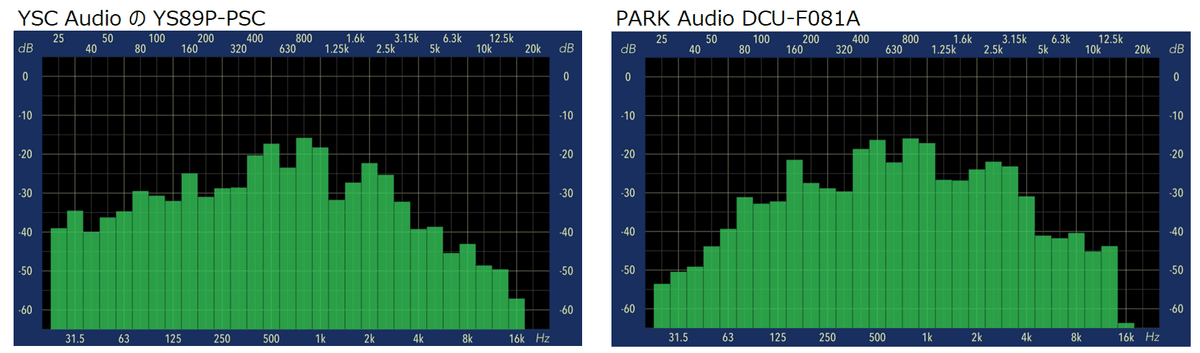

同じように計測してみました。

ぱっと見は大して変わんない。

聴感的にはすっきりした感じがします。

吸音材を入れすぎると響きが減ってしまい寂しい音になります。

こんなもんじゃないかなぁ。

しかし高音のクリア感が足りない。

せっかく新しいユニットを買ったので交換することにしました。

今日やらないと、ずーっと放置しそうな気がするし~。

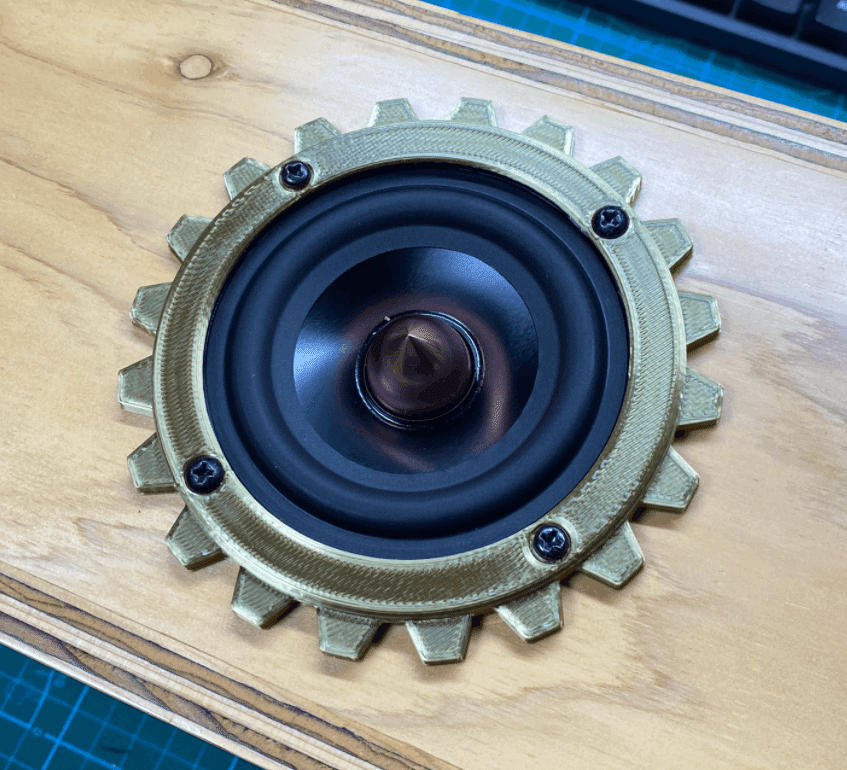

作業工程を省略して、いきなり完成!

(写真を取り忘れただけです)

歯車風のカバーがよいアクセントになっております。

裏側のサポート材のはがし残しがあるので、ちょっと隙間が空いてるけど気にしない。

さぁ、再度計測しよう!

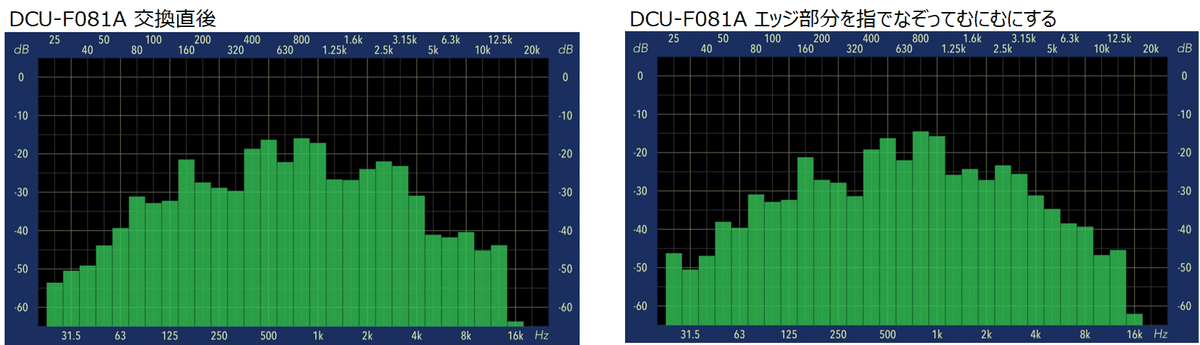

うほー。低音がだだ下がりです。悲しい。

新品なので、まだまだ本来の性能は出ていません。

1時間ほど慣らしをしてみよう。

MARC Audioのブログで読んだ気がするのですが、ゴムのエッジ部分を指でなぞるとよいらしい。

低音部はコーン全体が前後に振動して音を出します。低周波なので目に見えます。指でなぞると固着ぎみだったコーンの動きが良くなるんじゃないかな。

指でなぞった結果が、こちら。

低音がちょっと出るようになりました。

指でむにむにしたせいなのか、音出し時間が増えてるせいなのか、ただの計測誤差なのか???

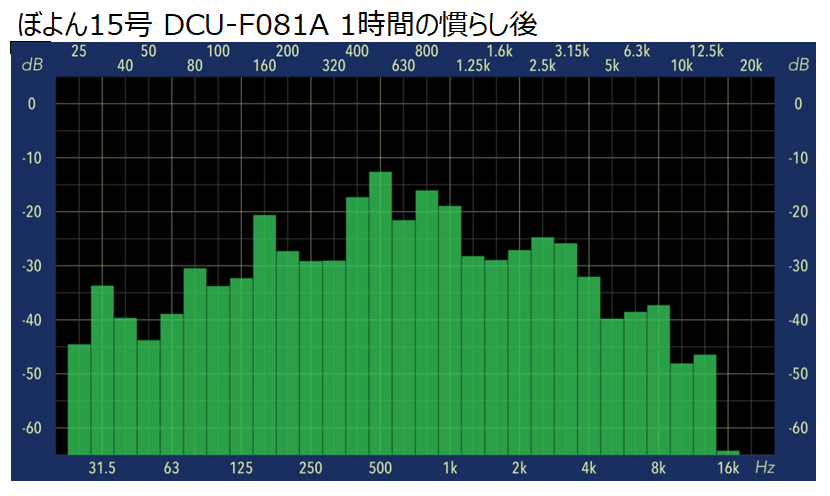

慣らしが進んでいくと、低音が出るようになり、高音が控えめになっていきます。

さて、1時間後・・・

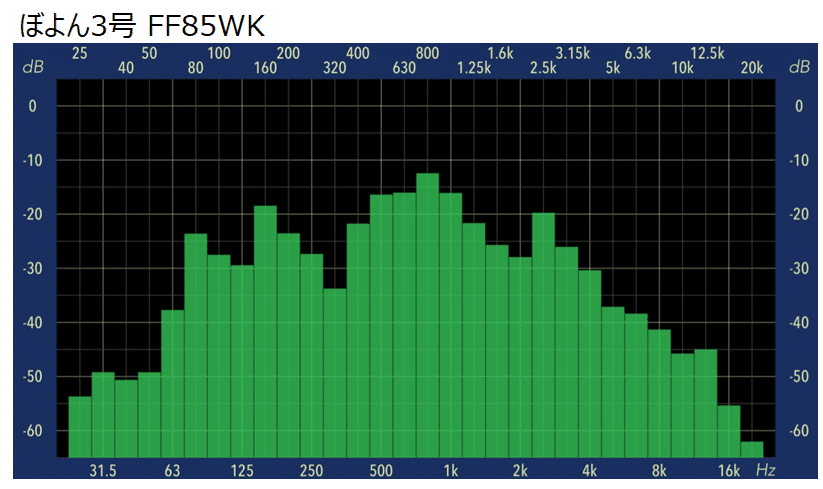

3種類の結果を載せます。

もう、よくわからんw

ユニット交換前と比べて低音は減ってしまいました。

ディスプレイの横に置く分にはこっちのほうが音の感じはよいです。

左右の音の違いがよくわかる気がする。

総じてどっちがいいのかというとよくわからん。

見た目が良くなったからよしとしようかな。

数か月後に再計測したいけど、同じボリューム設定を維持するのは無理なので測定条件が変わってしまいます。(けっこうな音量を出してる)

よって、これにておしまい。

2022-03-07 :追記 今回の計測は簡易的なものなので、一定時間内で各周波数帯での最大の音量を計測しただけです。例えば低音の良しあしの判断には、「立ち上がり」が需要な要素だと思いますが計測できません。低音の歯切れが悪いと、視聴してる人が気持ち悪くなることもあります。高音部は音量が出てるけどノイズやうねりにしか聴こえなかったら意味がないです。

設置場所やリスニングポジションでも変化します。

音楽鑑賞のための用途なので、最終的には自分でOKと感じるもので落ち着かせましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?