10分で読める!スタンフォード式最高の睡眠をまとめてみた。

佐藤仁美です。

作業療法士として障害児の支援をしたり、3人の男の子を子育てしています。

今日は、【早起きするために睡眠を学ぶ】ことをテーマにお伝えします。

小さな子どもがいると自分の時間がなかなかとれません。なので、私は授乳期間中は3時台に起きて、やりたいをやっていました。

しかし、断乳をキッカケに朝が起きられなくなってしまい、朝の時間帯恋しいです。目覚ましをかけても止めて二度寝したり、毎朝「今日も起きられなかった」と後悔しています。そこで、再び朝活ができるように模索中の私です。

今回手にしたスタンフォード式最高の睡眠を参考に睡眠の質を上げて、朝起きられるようにしようと1週間やってみました。今日は、本について説明をしたいので、私なりに要約したものをお伝えする回です。

さっそくやっていきましょう。

著者が書いた内容を一言で言うと「睡眠の質を最大限に高めること」を突き詰めたメソッドです。

睡眠の質を最大限に高めるには

最初のノンレム睡眠をいかに深くすること。ここで深く眠れれば、その後の睡眠リズムも整うし、自律神経やホルモンの働きもよくなり、翌日のパフォーマンスも上がります。

睡眠の基礎があってこそ、食事やエクササイズの効果がでます。さらに、スポーツ選手による実験で、睡眠によって集中力と思考力が高まりました。

ノンレム睡眠とは?

睡眠には2種類あります。レム睡眠とノンレム睡眠です。

レム睡眠→脳は起きていて体が眠っている睡眠

ノンレム睡眠→脳も体も眠っている睡眠

最初の90分間のノンレム睡眠は、睡眠全体のなかでもっとも深い眠りです。

つまり、ここが黄金の90分です。

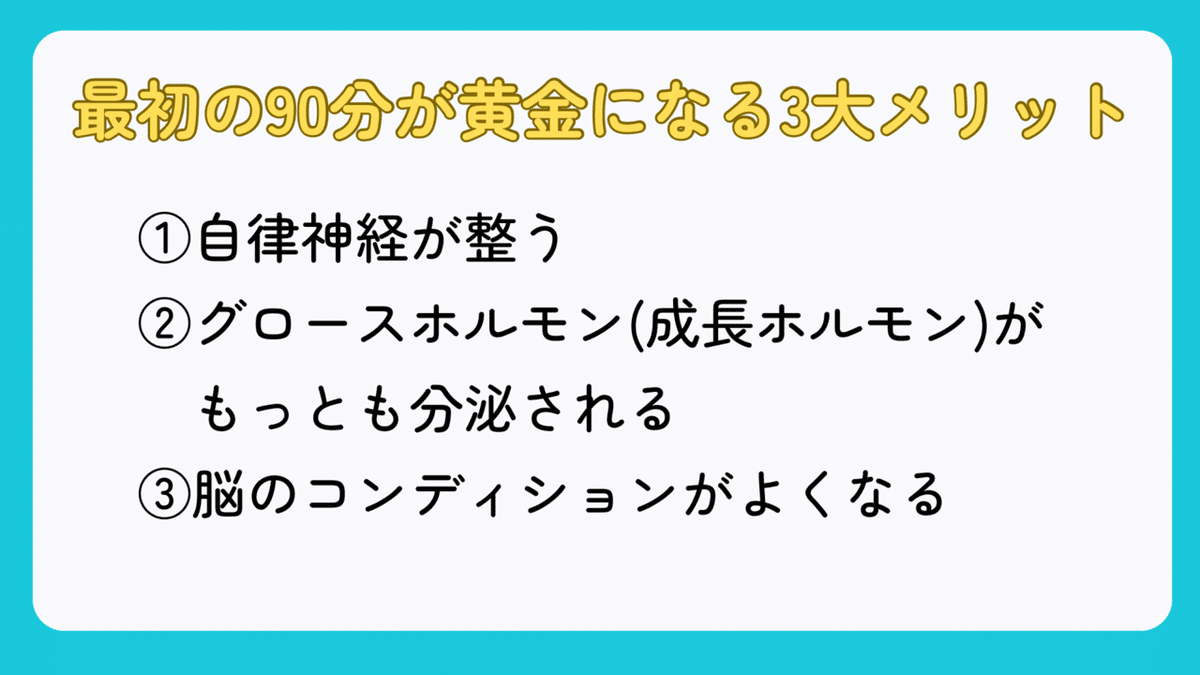

黄金の90分の3大メリット

①自律神経が整う

頭痛、ストレス、疲労感、イライラ、肩こり、冷え性などの「なんとなく調子が悪い」という違和感の根っこには、自律神経の乱れがあることが多い。自律神経を整える方法の中でも、黄金の90分をしっかり寝ることが最高のやり方である。

②グロースホルモン(成長ホルモン)がもっとも分泌される

成長ホルモンは、子どもの成長にかかわるだけじゃない。細胞の成長や新陳代謝促進、皮膚の柔軟性アップ、アンチエイジングの役割も果たすとされている。

そんなグロースホルモンは、黄金の90分を深く眠れば80%近くは確保できる。

③脳のコンディションが良くなる

うつ病患者やナルコレプシー患者(日中何度も突然ねむってしまう)、統合失調症の患者は、ノンレム睡眠とレム睡眠整っていません。うつ病患者は、最初のノンレム睡眠が十分ではなく、レム睡眠もとても早く出てきてしまいます。ナルコレプシー患者は、ノンレム睡眠が現れないでいきなりレム睡眠が出てしまうこともあります。

なので、黄金の90分が整うとレム睡眠も整って、眠りのサイクル全体が整ってきます。

黄金の90分を確保するには、2つのスイッチを手に入れてほしい。

黄金の90分を確保する2つのスイッチ

黄金の90分を確保するためには、「体温」と「脳」のスイッチを使うことで、子供のようにすぐ寝れるようになります。

体温スイッチを利用した3つのやり方

入眠時に意図的に皮膚温度を上げて、深部体温を下げる。この「上げて、下げる」というのが、良質な眠りには欠かせない。そこで3つのやり方を紹介する。

①就寝90分前の入浴

入浴は深部体温を動かす協力なスイッチだ。入眠前の軽い運動をしても体温が上がる。ただ、交感神経が刺激されるので入眠には不向き。

著者たちの実験によると、40℃のお風呂に15分入ったら、深部体温がおよそ0.5℃上がっていた。「深部体温が一時的に上がる」と言うのが非常に重要で、深部体温は上がった分だけ大きく下がろうとする性質がある。深部体温の下降が大きくなると、熟眠につながる。

0.5℃上がった深部体温が元に戻るまでの所要時間は90分なので、寝る90分前に入浴を済ませておけば、その後さらに深部体温が下がっていき、皮膚温度との差が縮まって、スムーズに入眠できる。

すぐ寝るときは、ぬるい入浴かシャワー

「忙しくて90分も前に入浴を済ませるなんて無理!」と言う人は、深部体温が上がりすぎないように、ぬるい入浴かシャワーですませましょう。

②熱放散力を利用した足湯

皮膚温度を上げると、熱放散をして深部体温が下がる。その熱放散を主導しているのが、表面積が大きくて毛細血管が発達している手足。

なので、足湯で足の血行を良くして熱放散を促せば、入浴と同等の効果がある。

体温の上昇は大きくないが、深部体温を下げるのに貢献してくれる。寝る直前でもOKなので、忙しい人向けだ。

③快適な室温

室温を整えておかないとメリットを引き出せない。室温が高すぎると、必要以上に汗をかく。入眠後は自然と体温が下がる。そのうえ、発汗による過剰な熱放散があると、体温がさがりすぎてしまう。また、温度が高すぎると発汗しなくなり、手足からの熱放散を妨げられ、眠りが阻害される。

逆に、室温が低すぎると血行が悪くなり、熱放散も起こらず眠れないだろう。

脳のスイッチを利用した2つのやり方

基本は、寝る前は「何も考えないこと。」「頭を使わないこと。」いつもの環境で頭を使わない、そんな脳のスイッチを紹介しよう。

①「モノトナス」の法則

モノトナスとは、単調な状態のこと。ハイウエーで運転中に眠くなる原因のひとつは、風景が変わらないこと。単調な状況だと頭を使わないから、脳は考えることをやめて、退屈して眠くなる。できる限りの「モノトナス」を意識しましょう。寝る前の娯楽は、頭を使わずにリラックスして楽しめるもの。テレビも本も刺激が少なく退屈なものに。

スマホは危険だ。ゲームも検索もできるし、メールもチェックできてしまう。眠れているようでも90分の質は悪い。

②正しい羊の数え方

この睡眠のルーティンはもともと英語で、アメリカ人やイギリス人の羊の数え方は、「sheep,sheep,sheep・・・」諸説あるが、sleepと発音が似ているからだとか、「シープ」というのが言いやすくく息をひそめるような響なので、眠りを誘う効果があるからなどと言われている。

眠りの定時を厳守しよう

睡眠の質を確保したいなら、まずは起床時間を固定しよう。人は、14〜16時間ほど覚醒が続けば睡眠圧が高まり、自然と眠くなってくる。

睡眠時間のパターンができたら、次は寝る時間の固定。毎日は無理でもベーシックな寝る時間を定時にする。入眠定時が脳にセットされることで、黄金の90分もパターン化されるだろう。

覚醒のスイッチ

覚醒と睡眠は表裏一体で、「良い覚醒が良い睡眠を導く」「良い睡眠が良い覚醒をもたらす」。覚醒のスイッチのオン・オフ法を紹介する。

主に光と体温がいい覚醒を作っているが、その他にもホルモンや神経伝達物質も一翼を担っている。たくさんある覚醒スイッチを押すための一日の行動習慣を紹介していこう。

戦略①アラームは「2つの時間」でセットする

仮に7時には絶対起き泣けなくてはいけないとしたら、6時40分と7時の2つの時間にアラームをセットする。

朝方であれば、レム睡眠の時間は長くなっているし、20分前後で「ノンレム睡眠→レム」の切り替えがおこなわれる。このタイミングを狙う作戦だ。

1回目のアラームは「ごく微音で短く」セットする。レム睡眠は覚醒しやすいので、小さい物音でも目覚めやすい。小さい音でアラームに気づけば「レム睡眠で起きられた」ということなので、目覚めは良い。

1回目のアラームで起きられなくても良い。なぜなら、この目覚めは

ノンレム睡眠で深い眠りの真っ最中ということだから。2回目の7時のアラームでは、無理なく起きられるはずだ。

戦略②「眠りへの誘惑物質」を断捨離する

目が覚めれば自然に体温は上がっていくが、すぐに行動することでさらに体温のスイッチがしっかりオンになる。ただし、血圧が高めの人は、注意が必要だ。血圧の急上昇を抑えるために目が覚めてすぐに起き上がるのは避けたほうがいい。

ベッドから出たら、天気にかかわらず朝の光を浴びる。メラトニンには、「体内リズムを整え、眠りを促進させる」力があるので、覚醒の段階では分泌を抑えなければいけない。メラトニンの分泌抑制に大きく貢献してくれるのが「太陽の光」である。

戦略③「裸足朝活」で覚醒ステージを上げる

「上行性網様体」は脳幹の中心にあるいろんな繊維が網のように走っている部分。ここを刺激すれば覚醒をする。

この性質を生かして、朝は感覚を刺激してスッキリ覚醒しよう。裸足で床に触れることで皮膚感覚を刺激して、上行性網様体を活性化させる。もう1つは、裸足で皮膚温度を下げて深部体温と皮膚温度の差を広げること。

「皮膚温度と深部体温の差が縮まると眠くなる」という性質を逆手に取ったやり方だ。

戦略④「ハンドウォッシュ」メソッドで目を覚ます

脳目覚めさせるために、手に冷たい水で洗う。朝は、深部体温が上がっている状態なので、手に水をつけることで、深部体温と皮膚体温の差を少しでも広げるのが狙いだ。

戦略⑤「咀嚼力」で眠りと記憶を強化する

「朝、起きたらおなかがすいた」

これは、質が良い睡眠をとれているどうかのバロメーター。朝食には、「対ねい時計のリセット効果」と「肥満防止効果」があり、まさに一石二鳥だ。温かい味噌汁は、体を温めてくれる。スープでも味噌汁でも汁物は体温を上げるので、覚醒を助けるためにも朝食に加えるとよい。

「噛まずに食べるマウス」は、活動期に睡眠量が通常のマウスより多くなり、覚醒すべき時間に活発に活動しなくなった。記憶にも悪影響が及んでいる。噛まずに食べるマウスの海馬は、明かに神経細胞の再生が減っている。

「噛む」ことは一日のメリハリをつけるのに役立つ。

戦略⑥とにかく「汗だく」を避ける

運動で体温が上がることのは活動モードに切り替えるという意味では良い。しかし、体温は上がりすぎると発汗による熱放散が起きて元の体温より下がる。これだと、眠気がやっくるサインだ。なので、汗だくになるような

運動はだけは避けておこう。

戦略⑦「テイクアウト・コーヒー」で「カフェイン以上」を取り込む

カフェインは基礎代謝を上げ、覚醒モードに体を切り替えう力がある。さらに、他の刺激と同時におこなえば、相乗効果が期待できるので、「会話」という感覚刺激を加えよう。出勤前にカフェに立ち寄り、口に出して

オーダーすれば会話刺激が加わる。さらに、テイクアウトして会社の誰かと雑談をしたほうが、相乗効果で覚醒のスイッチがしっかり入る。

カフェインは眠気や疲れ、覚醒時間に応じて蓄積する睡眠圧にも対抗するので、昼食後にも効果を発揮してくれる。

戦略⑧「大事なこと」をする時間を変える

著者は、朝6時に出社して仕事をしている。重要な会議や論文を書く際の書き出しを決めたり、論理構築をする書き始めの重要なタスクは朝に取り組んでいる。

頭を使う仕事、重要な仕事はできるだけ午前中に集中したほうが良い。

戦略⑨「夕食抜き生活」が眠りに響く

覚醒物質「オレキシン」は、脳の視床下部と呼ばれるところの細胞から放出される。

夕食を抜いたらオレキシンが増えて、食欲が増すし、ねむれないだけの問題ではない。自律神経が乱れ、あらゆる不調に「付け入るスキ」を見せることになる。

夕食抜きは、眠りと健康にとって「百害あって一利なし」だ。

戦略⑩「夜の冷やしトマト」で睡眠力アップ!

夜、ぐっすり寝るためには深部体温を下げる食品を夕食に取り入れる。体を冷やす性質があるトマトをさらに冷やして食べれば体温は下がる。また、南国では体温を下げるために「キュウリジュース」を飲んでいるそう。

ですが、入眠時に体温を下げるという点において、入浴にまさるものはないといえる。あくまでもこれは、補助手段。

戦略⑪「金の眠り」になる酒を飲む

お酒には入眠作用があり、リラックス効果も望めるが、たくさん飲むとやはり呼吸抑制の作用が出てくる。

良質の睡眠のためには、お酒の量は少なくしよう。睡眠導入剤並みの成分があるから、少量であれば寝つきも良くなるし、睡眠の質を下げない。

一合程度なら、寝る100分前に飲むと寝つきが良くなり,翌日のコンディションも妨げられないと報告されている。また、2〜3合飲む場合は、アルコールが分解されるのに通常3時間かかるので、寝る2〜3時間前までに飲酒を済ませておきたい。

お酒だけを単独で「ナイトキャップ」として一口飲むくらいなら、寝る直前でもいい。

それでも朝が起きられない

何とか目を覚まし、起き上がったもののさっぱり眠気がとれない😫

眠くて朝の光を浴びながらぼんやりしてしまう・・・・。

まず考えられるのは、慢性的に睡眠が足りず「睡眠負債」を抱えていること。あまりにも睡眠が足りていなければ、少し寝たくらいでは負債は返済できない。また、こういう状態だと短い昼寝でもリフレッシュできない。

もし、起きがけの眠気が何日も続くのに、睡眠不足の自覚がないなら、睡眠時無呼吸症候群を疑って欲しい。眠っている間、無呼吸になって脳が覚醒反応を示しても、必ずしも完全に起きるわけではないので、無呼吸の自覚がない場合が多い。

生活リズムの乱れは、そっくりそのまま睡眠リズムの乱れに繋がる。そうなると、「眠り始めの90分」がの質も下がって、活動の準備が整わない。明け方になっても眠気が残ってしまうので、起きても脳がボーッとする。この、残った眠気に脳が引っ張られる現象を「睡眠慣性」という。

*

*

*

『スタンフォード式 最高の睡眠』を要約しました。

この本を参考に実際に4時起き生活を再び復活させようと思います!

1週間本の内容をやってみます😊

来週の月曜日にご報告します✨

佐藤仁美でした

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?