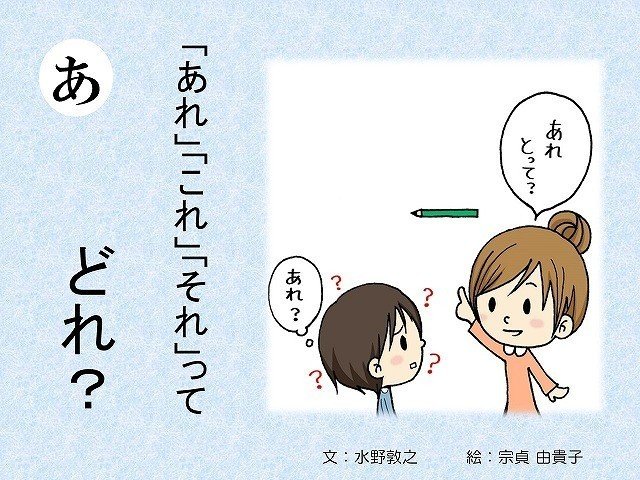

「あれ」「これ」「それ」どれ?

※紹介するエピソードは『自閉症特性かるた』をもとにつくったフィクションです。

たけし君は、小学校2年生の自閉症の男の子です。自閉症の他にも知的障害とADHDを持っています。特別支援学級に在籍しています。日常生活ででてくる物の名前などは言葉の指示で理解できますが、長い言葉の指示だと部分だけしか理解することができません。

●「あれとって」 ???

ある日、全校の児童が集まるイベントがありました。1年生から6年生の複数学年のグループで、ゲームをしたり工作をしたりする集会でした。

工作の時間にリーダーの6年生のお姉さんが、たけし君の少し離れた前の方にある鉛筆を指さしながら。。。たけし君にやさしく

「たけし君、あれとって」

たけし君は目をまん丸にして、

「あれ?」と一言。

「あれよ、ほらあれっ」と繰り返すお姉さん。

たけし君は、お姉さんの近くによって、お姉さんの指をのぞきこで。。。

「指?」っと一言。

お姉さんは、困惑して、「これだよ」と鉛筆を自らとっていいました。

さて、いったいこれは、たけし君のどんな特性から起こったエピソードでしょうか?

その時に、お姉さんがどうすれば、またどう言えば、たけし君はお姉さんのお願いを理解できたでしょうか?

また、その近くにいた先生は、6年生のお姉さんに、また、たけし君にどのように対応すればいいでしょうか?

●こんな視点があったら!

たけし君は、自閉症や知的障害の特性から抽象的な言葉を理解することが難しく、「あれ・これ・それ」などの指す言葉を理解することができません。

曖昧で抽象的な言葉の指示の理解が難しい反面、見えている物の反応がよく強く引っ張れることがあります。そのことで、お姉さんの指に引っ張られてしまったのです。

2つの特性にあわせて、お姉さんの「あれとって」という抽象的な指示、そして指が見えたという状況(環境)によって起こったエピソードです。

6年生のお姉さんが、もしも「鉛筆とって」と言えばたけし君は理解してとってくれたかもしれません。

自閉症のお子さん、特に知的障害をもつお子さんの中にはそれも難しいかたもいます。その時には絵や写真、実物を見せて「同じのとって」という指示が必要になるかもしれません。

近くに先生がいれば、まずお姉さんに本人が抽象的なことば「あれ・これ・それ」などが理解することが難しいことを伝え、「物の名前をいってあげるとわかるよ」と教えてあげてもいいかもしれません。

「とって」というイメージが難しいお子さんには、箱を準備して簡単な言葉、絵や写真などを一緒に渡して本人に準備をしてもらう場合もあります。

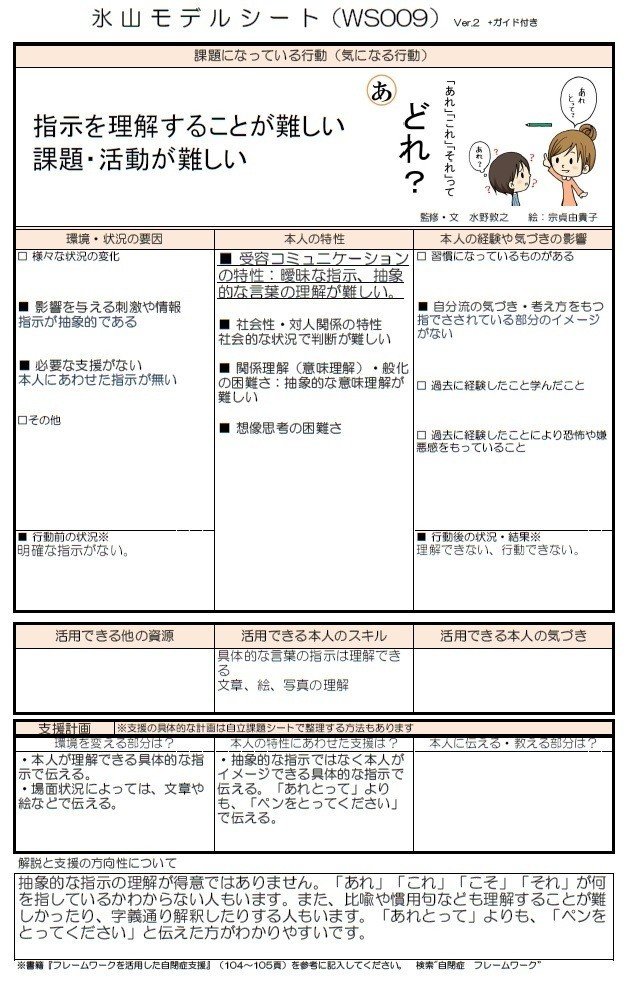

●氷山モデルシートでのまとめ!

書籍『フレームワークを活用した自閉症支援』の氷山モデルシートに以下のようにまとめます。

●関連web記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?