【沖縄戦:1945年5月15日】シュガーローフ争奪戦 米兵による住民殺害、日本兵捕虜の性器を狙ったリンチ、遺体への銃撃など残虐行為が頻発

シュガーローフ・ヒルの戦い

この日朝、首里司令部西方のシュガーローフ・ヒル(慶良間チージ、安里52高地)に進攻してきた米軍は撃退されたが、米軍はシュガーローフ北側およびハーフムーン・ヒル(真嘉比大道森)北側の一部を制圧した。守備隊の独立混成第15連隊長は、シュガーローフ正面に配置されている海軍山口大隊の損耗が激しいため、旅団予備から復帰した独立混成第15連隊第1大隊をシュガーローフ正面に配置した。

日本軍の猛烈な迫撃砲弾、それに斬り込みで、ついにシュガー・ローフの海兵は、五月十五日の未明には将校わずかに一人、それに疲れきった兵十九人だけになってしまった。日中はなお危険だった。というのは、シュガー・ローフの南にある”馬蹄ガ丘”や、その東側にあるクレセント(大道森)にたてこもっている日本軍は非常に正確な射撃を浴びせてきていたからである。

[略]

マーフィー中尉は中隊長のホワード・L・メイビー大尉に退いてもよいかと許可を求めたが、大尉はいかなることがあっても退いてはならんと命令を下した。いまやシュガー・ローフの前面丘腹は、砲煙で灰色におおわれ、壮絶な光景を呈している。マーフィー中尉はついに、自己の判断で退却を命じた。そして、部下を退却させながら掩護射撃を加えていたマーフィーは、一人の負傷兵を助け起こそうと立ち止まった瞬間、砲弾の破片にあたって彼自身悲壮な最期をとげた。

(米国陸軍省編『沖縄 日米最後の戦闘』光人社NF文庫)

「手榴弾投げ合う安里の戦い」元海兵隊員トム・プライスさん:NHK戦争証言アーカイブス

那覇全景 具体的にどのあたりからの眺望かはわからないが、いずれにせよ市街地が砲煙に包まれており、激戦を窺わせる 45年5月15日撮影:沖縄県公文書館【写真番号73-20-1】

その他の戦況

首里司令部西方ではその他、天久台洞窟を死守し抵抗をつづけていた独立第2大隊古賀宗市大隊長以下の残存者は、無線で適時敵情報告をしつつ斬込みを敢行していたが、この日夜大隊長以下残存者総員での斬込みにより全滅した。

第32軍は独立混成第44旅団に防衛築城隊を投入し、さらに海軍から抽出した20組の斬込隊を天久、真嘉比方面に派遣し、那覇正面(首里西方)の防衛にあてた。

首里司令部北方では、沢岻南方の大名高地方面への米軍の攻撃は活発ではなかった。第62師団長は沢岻から後退した歩兵第64旅団司令部を師団予備として再編成させ、歩兵第63旅団司令部を首里南端の赤田町に移動させた。

首里司令部北東では、第24師団の中地区隊(歩兵第22連隊)が守備する首里司令部北東の130、140、150高地(現在の首里石嶺町2丁目市営住宅付近か)は、戦車を伴う強力な米軍の攻撃をうけ、130高地南側、140高地北側斜面に米軍は進出し、150高地東側半部は米軍に占領された。

石嶺東方地区にも米軍が進出したが、戦車第27連隊がこれを撃退した。

このころ中地区隊の歩兵第22連隊に戦力はほとんどなく、第24師団長はこの日夕方、150高地奪回のため、昨夜前線から撤退した歩兵第32連隊から一個大隊を派遣し、140高地および150高地の奪回確保を命じた。

また師団長は独立第29大隊、独立速射砲第3大隊主力を歩兵第22連隊に配属した上で、独立第29大隊は130高地正面に、独立速射砲第3大隊主力は130高地から150高地全正面の戦闘を支援するように16日夜に配備された。

歩兵第32連隊長は、第1大隊(伊東大隊)に140、150高地を奪回するよう命じた。伊東大隊はこのころ第3中隊が戦車連隊に配属され、大隊砲は2門とも破壊されており、歩兵二個中隊、機関銃一個中隊の兵員約200名で、この日朝平良北側から撤退したばかりであった。

伊東大隊長は高地奪回の命令をうけたものの、無準備では夜襲は成功しないと考えた。一方で命令は絶対であり、「今夜の夜襲の成否はもはや問題ではない。命令を受けたからどうしても夜襲をせねばならぬ。大隊のいままでの名誉を忘れないことが大事である。名こそ惜しめ、武夫は名こそ惜しめ」と訓示したという。

伊東大隊はこの日夜、130高地を経て140高地に到着し、さらに150高地に向かった。16日の明け方には同高地の西半分を占領し、米軍と30メートル~40メートルの距離で対峙した。

首里司令部東方では、運玉森北西800メートルの100メートル閉鎖曲線高地で終日激戦が続き、頂上付近は米軍に占領された。同高地を守備する歩兵第89連隊の第7中隊は戦力がほとんど消耗したため、第6中隊が増加された。運玉森は西方からの強圧をうけ、米軍の一部は頂上近くまで進出してきた。

シュガーローフ・ヒルへ向けて進軍する第4海兵連隊第2大隊を援護する戦車 45年撮影:沖縄県公文書館【写真番号85-36-3】

軍の戦況報告

第32軍はこの日夜、次のように戦況を報告している。

沢岻及経塚附近ノ陣地ハ昨夜平良町、大名、末吉ニ接近[撤退の意であろう]戦線ヲ整理セリ

本早朝来前線依然熾烈ナル銃爆撃及艦砲ノ支援下ニアル優勢ナル敵ト運玉森、桃原一一五高地[運玉森西方800メートル地点の高地]、西原村一五〇高地、平良町北側高地、真嘉比、安里ノ線ニ於テ激戦中ニシテ右翼及中央ニ於テハ厳トシテ敵ノ攻撃ヲ破摧シツツアルモ敵ノ強圧依然天久台南部那覇ニ指向セラレ軍ハ後方部隊ヲ投入之カ確保ニ努力中ナルモ小禄沖ノ有力ナル艦隊(戦艦二、巡洋艦二、駆逐艦五)竝ニM1戦車ヲ基幹トスル数十両ノ戦車群ニ制セラレ依然トシテ態勢ヲ挽回スルニ至ラス死闘ヲ演シツツアリ

(戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』)

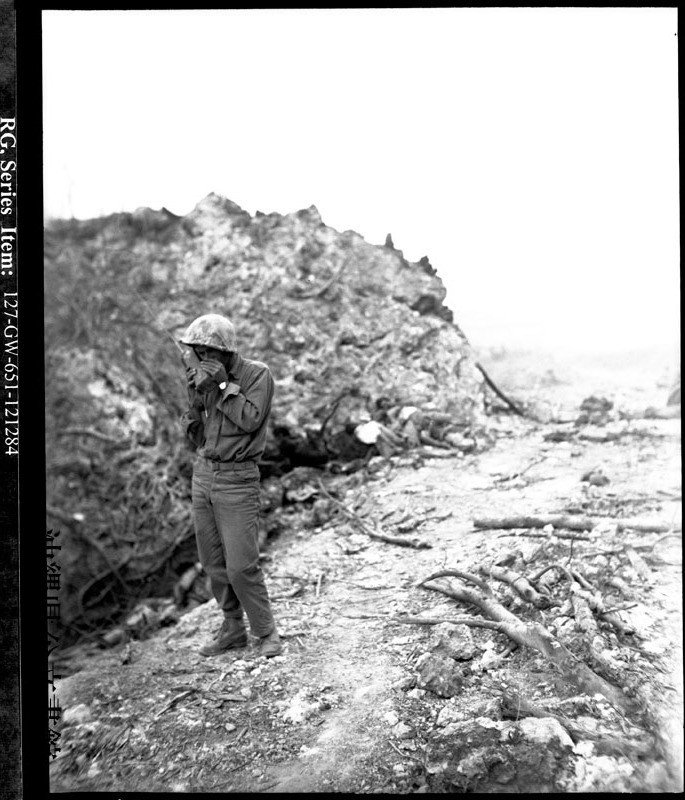

ガレキと日本兵の遺体に囲まれるなかで前線の海兵隊員に指示をする将校 45年5月15日撮影:沖縄県公文書館【写真番号95-30-1】

米軍による残虐行為

米軍の沖縄上陸より2ヶ月近くの時間がたち、壮絶な戦闘が連日つづくなかで、このころより米軍による日本兵や住民への残虐行為が目立ちはじめる。

シュガーローフでの住民殺害

NHKが公開している沖縄戦関連サイト「沖縄戦全記録」には、沖縄戦時、シュガーローフ周辺で撮影された映像が公開されている。次の画像はその一場面であるが、そこには銃弾が飛び交うなかを逃げる住民の姿と、その住民が狙い撃ちにされ倒れていく姿が映し出されている。これだけの至近距離であるのだから、米兵は住民と理解した上で発砲したことは間違いない。

シュガーローフに隣接するハーフムーン(真嘉比の大道森)でもシュガーローフと一体となり激戦が展開されたが、この真嘉比周辺では多くの住民が戦場に取り残され、壕に避難していた。一方で、戦闘が激化するなかで真嘉比住民は日本軍による壕追い出しにあい、戦場を行く当てもなくさまよったという証言もある。こうした戦場をさまよった住民たちが発砲されたところが、ちょうどこの映像に残っているのではないだろうか。

もちろん第32軍が住民に変装し、夜間斬込みなどを敢行していたことは何度も触れている通りであり、米軍にとって住民と兵士の見分けがつかなかったという理由もあるだろうが、この映像を見る限り、住民(少なくとも住民の格好をした人たち)が攻撃してきているのではなく逃げているのであり、米軍にとって発砲しなければならない急迫した危険があるとはとても思えない。彼らが住民であり、また攻撃する必要もないことをわかった上で、あえて発砲したと考える他ない。

激戦が展開されているシュガーローフ周辺を逃げる住民 彼らはこの後、米軍の発砲により倒れる:NHK「沖縄戦全記録」より

投降した兵士や住民の殺害

その他、米兵は投降した日本兵や住民をその場で「処刑」することもあった。日本人への偏見や蔑視から投降した日本兵や住民をその場で殺害するということは、太平洋の島々での戦闘でも見られたことだが、それは沖縄戦でも繰り返されたのである。

米軍にとっては、日本兵や住民が投降するふりをして攻撃するといったこともあり、投降した者を殺害しなければならなかったとの理由もあったのだろうが(事実、そうした例もあるのだろう)、捕虜にする手続きの煩雑さを考え、投降した者をその場で殺害することもあったといわれている。

殺害に至らずとも、収容された捕虜への違法なリンチも多数記録されている。ある捕虜は訊問にあたり、米兵にリンチされ、ナイフをつきつけられたり、銃をつきつけられたりしたそうだ。特に執拗に捕虜の性器を蹴ったり、性器にナイフをつきつけるといった暴行もあったと記録されている。明らかに米兵も異常な心理状態に陥っていたことがわかる。

その他、日本人への憎悪をつのらせたと思われる虐殺も頻発している。特に沖縄戦最末期、米第10軍司令官バックナー中将が戦死した直後には、多数の住民が壕から押し出されその場で射殺されるといったこともあった。

日本人への憎悪という点では、沖縄戦の地上戦の最初期、抵抗や逃亡をせず、命乞いすらした日本兵を殺害した米兵が米軍内の取調べをうけた記録がある。

4月14日夜、日本兵がコザから島袋に向けて民間人の服装で歩いていたところ米軍の憲兵隊に発見された。憲兵は日本兵を民間人と思い、別な方向へ行くよう指示したが、日本兵にその意味が伝わらなかったため拘束し検査した。そうすると日本兵は民間人の服の下に軍服を着ており、また荷物から機銃が見つかったという。日本兵は抵抗も逃亡もせず、憲兵隊に命乞いをしたが、憲兵隊は日本兵を憲兵隊の拠点まで連行し、憲兵Aがその場で射殺したという。

いくら何でもこの憲兵Aの処置は不適切であるとして米軍の査察官がこの件について査察をしたところ、捕虜を殺害した憲兵Aは「日本兵が自分の足の間に両手を入れたので、足の間に手榴弾を隠し持っているかもしれないと思い撃った」などと訊問に答えたという。しかし、この際、日本兵は裸にされており、手榴弾など持っていないことは明らかである。査察では他の憲兵Bが「なぜ憲兵Aは日本兵を殺害したのか」と訊問され、「憲兵Aは『奴は日本兵だから』といっていた」と答えているが、結局は日本兵だから、日本人だから、という憎悪が米兵のなかで殺害行為・違法行為を正当化させるまでに募っていたといえる。

なお、沖縄戦における住民殺害や捕虜をめぐる認識について、海兵隊員として沖縄戦に従軍したジョー・ドラゴさんが証言している。

住民を殺害したことや女性捕虜が手榴弾をもっていたことなどを証言するジョー・ドラゴさん: 「住民を巻き込んだ戦場」NHK戦争証言アーカイブス

遺体損壊

米軍は兵士や住民の殺害のみならず、殺害した兵士や住民の遺体の損壊もおこなっていた。例えば第6海兵師団のジェームズ・P・ラフリッジは、日本兵の遺体から金歯を抜く行為を繰り返し、片手いっぱいぐらい集めたなどと回想している。遺体から削ぎ取られた耳が戦利品として売買されたり、交換されるといったこともあった。

ETV特集「よみがえる戦場の記憶~新発見 沖縄戦600本のフィルム~」には、米兵が日本兵の遺体を掴みあげたり、遺体を足蹴にし、また遺体に向けて執拗に銃を撃っているところが記録されている。公開するのをためらうような残虐な画像であるが、歴史の事実として見てもらいたい。

日本兵の遺体を掴みあげる米兵 何かの撮影をするためにあえて掴みあげているようにも見える:ETV特集「よみがえる戦場の記憶~新発見 沖縄戦600本のフィルム~」

日本兵の遺体を足蹴にする米兵:同上

日本兵の遺体に向けて何度も拳銃を発砲する米兵:同上

こうした残虐行為や暴行、違法行為とともに、米軍による性暴力の問題を見過ごすことはできないが、これについてはまたあらためて取り上げたい。

それとともに、こうした残虐行為をおこなったのは日本軍も例外ではなかったことは忘れてはならない。殺害された米兵が木に針金で縛られ、口に自身の睾丸を押し込まれていた姿を目撃したという証言も残っているし、石垣島や宮古島での米兵捕虜の「処刑」なども日本軍による残虐行為といえよう。

また沖縄戦の地上戦が一応終結した45年7月、米軍は首里で米兵の遺体が埋められているのを発見するが、遺体の首にはロープがかけられていたという。おそらく首を絞められ殺害されたものと思われる。第32軍は沖縄島でも少なくない数の米兵を捕虜にしているが、彼ら米兵捕虜は、このようなかたちで「処刑」された。当然、残虐行為といわねばならない。

コザにあるG-6区第61病院 キャプションに「幼児の患者」とある 一人きりのように見えるが両親家族は無事であったのだろうか 45年5月15日撮影:沖縄県公文書館【写真番号111-18-3】

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・「沖縄戦新聞」第10号(琉球新報2005年5月27日)

・保坂廣志『沖縄戦捕虜の証言─針穴から戦場を穿つ─』(紫峰出版)

・NHKオンライン「沖縄戦全記録」

・ETV特集「よみがえる戦場の記憶~新発見 沖縄戦600本のフィルム~

トップ画像

シュガーローフに向けて突撃する米兵 45年5月6日撮影(撮影日は誤っている可能性がある):沖縄県公文書館【写真番号72-30-4】