【沖縄戦:1945年5月23日】米軍、安里川を渡河し那覇市街地へ突入 「第32軍救出のため大本営が増援部隊を逆上陸させる」─沖縄の戦場で飛び交ったデマ

23日の戦況

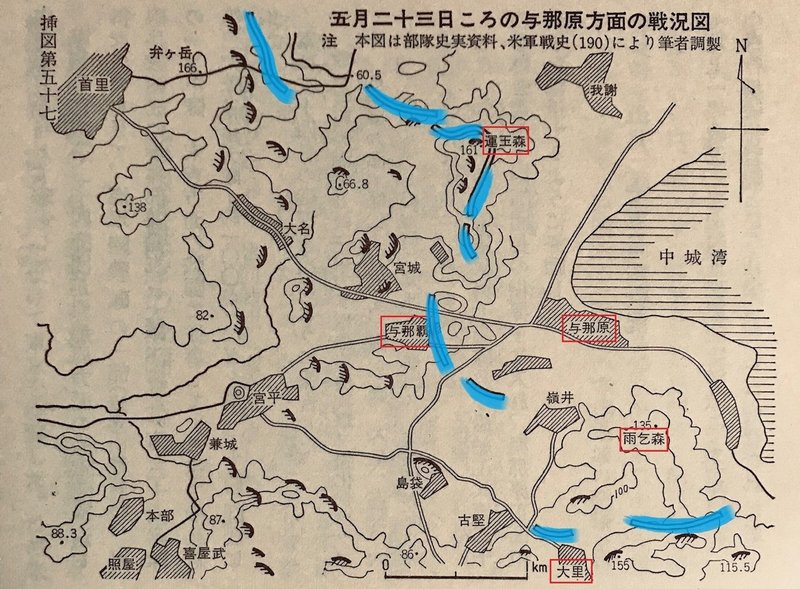

首里司令部東方・東南方の与那原方面では、米軍は雨乞森高地沿いに南下し、この日の夕方には大里(与那原南1キロ)西側高地(大里城址付近か)付近に進出した。同方面を守備する船舶工兵第23連隊はこの日未明、雨乞森奪回のため攻撃したが、米軍を撃退できず多大な死傷者を出した。

なお米軍は、与那原から首里方面へ西進を企図して与那覇(与那原西500メートル)付近に進出したが、所在部隊の歩兵第89連隊や海軍勝田大隊、独立第27大隊がこれを阻止した。海軍沖縄方面根拠地隊のこの日の発電には、「第三次挺進斬込隊員二〇組与那原方面ニ向ケ出発セシム」や「東海岸ニ於テハ[略]陸戦隊ハ陸軍部隊ト相呼応シ本夜挺身斬込班二〇組ヲ進出セシメタリ」などと記されており、この日の与那原方面の海軍部隊の動きを指しているかと思われる。

運玉森方面でも接戦となったが、陣地は辛うじて保持した。

首里司令部東方・東南方の戦況図 青線が米軍進出線:戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』より

首里司令部西方の那覇方面では、有力な米軍が午後から安里川を渡河し、那覇市街地へ進出した。特設第6連隊を基幹とする守備隊は壺屋町付近を保持し、米軍の南進阻止につとめた。

首里司令部北方の大名、石嶺、弁ヶ岳方面の米軍の攻撃は、昨22日以来低調であった。米軍側戦史によると、22日からの雨により米軍の行動が制限され、補給が不十分となっていたことが攻勢の低調の原因となったようだ。

このように小満芒種(スーマンボースー)といわれる沖縄の梅雨は、豪雨と泥濘により米軍の作戦行動を妨害したが、日本軍側も相当に苦しんだようだ。

五月下旬になると、沖縄の雨季が訪れてきた。我々は、この雨季の到来をどんなに待望したことであろう。アメリカ軍の戦車や飛行機の活動が衰えると思ったからだ。しかしこの降雨期の来訪は、例年より遅く、わが作戦の上から考えればもう半月ほど早く来て欲しかった。でも今年は、降り出すとめちゃくちゃに降る。そしてどこからともなく雨水が洞窟内に浸透して、坑道は小川のようになってしまった。寝台を高くするやら、堰を造るやら、皆大騒ぎだ。

(八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』中公文庫)

もちろん豪雨と泥濘、そして猛烈な湿度は、壕やガマに避難する住民たちも苦しんだに違いない。

弁ヶ岳東方高地の米軍に対し、23日夜、第24師団の一部が強力な反撃を加え、米軍を撃退して陣地の一部を奪回した。また同師団はこの日夜、与那原方面に進入した米軍を撃退するため攻撃を実施したが、成功しなかった。

軍はこの日の戦況を次のように報じた。

球参電第六八二号(二十三日二二四〇発電)

二十三日一八〇〇迄ノ地上戦況

朝来天候不良ニモ拘ラス我陣地両翼ニ対スル滲透依然活発強力ニシテ与那原方面ニ滲透セル戦車十数輌歩兵約五〇〇ノ敵ハ與那覇及古堅方面ニ進出ス 我ハ特設部隊ヲ投入シ敵滲透ヲ防止スルト共ニ本夕刻以降之カ撃滅ヲ企図シアリ

又天久方面ヨリ滲透セル敵ハ安里及女子師範学校方面安里川ノ線ニ進出一四三〇頃其ノ一部ハ更ニ壺屋町ニ進出スルト共ニ約八〇〇ノ敵ハ一一〇〇以降内間ヨリ安里方面ニ続々南下中ナルモ混成旅団ハ靭強ニ之ヲ阻止シツツアリ

首里北面ニ於テ戦車部隊長村上中佐全滅ニ近キ部下ヲ率ヰ今尚石嶺高地ヲ毅然トシテ守リ該方面守備ノ中核トナリ彼我至近距離ニ相対峙シアリテ一〇〇〇頃同方面ニ約一、〇〇〇ノ敵アリ

明二十四日天候回復セハ再ヒ全線猛攻ヲ予想セラレ軍ハ最後ノ勇ヲ奮ヒ菊水七号及義号作戦ノ成果ヲ刮目シツツ尚首里東西ノ線ニテ之カ破摧ヲ企図シアリ

(戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』)

シュガーローフ・ヒルからの眺め 45年5月23日撮影:沖縄県公文書館【写真番号72-39-2】

義烈空挺隊について

義烈空挺隊による沖縄方面空挺特攻は22日決行予定であったが、21日の時点で天候不良のため数日の延期が必要となり、23日決行となった。

そしてこの日夕、奥山道郎大尉以下義烈空挺隊員たちは、別れの盃を交わし、第6航空軍菅原司令官も激励に訪れ、いままさに出撃しようというときに、義烈空挺隊の支援や関連の攻撃をおこなう予定であった海軍航空部隊から天候不良のため攻撃を1日延期するとの連絡があり、義号作戦は翌24日へ再延期となった。

義烈空挺隊の奥山空挺隊長の遺墨 「挺進殉国」とある:戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

奥山空挺隊長と諏訪部忠一第2独立飛行隊長:戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

なお第32軍はこの日夜、義号作戦に対し次の感謝電報を発した。

壮烈雄渾ナル義号竝ニ菊水七号作戦ノ実施ヲ感謝シ衷心ヨリ必成ヲ祈念ス 軍又目下為シ得ル限リノ努力ヲナシ之ニ策応ヲ期シアリ

(戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』)

菊水七号作戦とは、義号作戦に関連しておこなわれる海軍の沖縄方面航空作戦である。

同作戦について、この日の第5航空艦隊宇垣纒司令長官の日誌には次のように記されている。

五月二十三日 水曜日 〔晴〕

本土の雨も大体とれて作戦地域天候回復せるを以て菊水七号作戦を明二十四日と決定し、本日より作戦を開始せり。相当広範囲の索敵において左を発見す。

[略]

夕食後白菊の出発を送らんと乗馬にて赴きしが沖縄方面小雨、台湾よりの攻撃も取り止めたるを以てX[攻撃予定日]を一日延期し二十五日とす。

今次の作戦に対しお上は大に御期待あらせらるる旨軍令部より電話連絡あり。成功を期す。

[略]

(宇垣纒『戦藻録』下巻、PHP研究所)

南部戦線に送られる155ミリ榴弾砲 45年5月23日撮影:沖縄県公文書館【写真番号84-04-3】

戦場を飛び交った「デマ」

このころ沖縄の戦場で、ある「デマ」が飛び交いはじめた。それは第32軍司令部要員が沖縄を脱出し、大本営と連絡、交渉をおこなって沖縄に帰還したという内容からはじまり、最終的にそれをきっかけに大本営が大増援部隊を沖縄に逆上陸させ、態勢を整えた第32軍が米軍を撃退し、これにより沖縄の将兵が救出されるというようなものであった。

デマの背景には、神直道航空参謀による本土、台湾との連絡のための沖縄脱出があることはいうまでもない。また海軍が発した「航空特攻が成功し、沖縄近海の米艦隊を撃滅すれば駆逐艦をもって緊急輸送する」との趣旨の5月10日の激励電もデマの背景の一つとなったようだ。

デマは様々な尾ひれがつき、あたかも真実のように語られていった。つまり、このことは第32軍司令部壕での隊長会議で決まったことであり、だから間違いないことだなどと語られ、また神航空参謀ではなく長参謀長が首里放棄・南部撤退の前に本土にいき、大本営と掛け合って逆上陸の約束を取り付けたなどとも語られた。末端の上等兵クラスの兵士たちは、増援部隊は台湾や九州からくる、航空部隊もくる、連合艦隊もくる、6月20日には大攻勢がおこなわれる、などと口々に語っていたようだ。

敗北の事実から目を背けるためか、このたびの首里放棄・南部撤退は、増援部隊の逆上陸地点が沖縄南部であり、そこで合流するために南部に撤退する遠大な作戦なのであるなどとも語られたという。

こうしたデマは、沖縄戦の地上戦の最初期から様々なかたちで飛び交っていた。

4月8日の第32軍の攻勢移転に際しては、戦艦大和以下の沖縄方面海上特攻の出撃もあり、陸海軍による総攻撃がおこなわれると話が広まっていった。攻勢移転そのものは第32軍が決定した事実ではあるが、軍は結局は攻勢計画を縮小させており、それが伝わらず話が大きくなっていったといえる。

また4月中旬には、フィリピンで日本軍が大勝利し、ルーズベルト大統領が死亡し、連合艦隊が沖縄に到来し米軍をさんざんに攻撃している、といったものであった。日本軍の戦果の誇大な発表とルーズベルト大統領の急死が重なり、デマとなっていったのだろう。

4月28日の天皇誕生日には第32軍が総攻撃をおこなうというデマもあり(実際は総攻撃の決定がなされただけでしかない)、5月4日の総攻撃にあたっては第32軍が勝利し、ニミッツが沖縄撤退を考えている、といったデマも飛び交った。義烈空挺隊の沖縄方面空挺特攻が敢行されると、読谷飛行場が制圧されたといったデマに発展していった。そして上述した、神参謀さらには長参謀長が大本営とかけあい、増援部隊が逆上陸し、第32軍を救出するといったデマが飛び交ったのであった。

一方で、こうした日本軍内部のデマは、まわりまわって米軍内部でもデマを生んでいった。つまり米軍内部ではこのころ、牛島司令官が沖縄を脱出して本土と交渉し、増援部隊の派遣計画を立てているとか、数個師団による空挺作戦がおこなわれるなどといったデマが、おそらく日本兵捕虜から語られるかたちでひろまっていった。沖縄海域は米艦艇が封鎖しており、また制空権も握られているなかで、増援部隊の逆上陸や空挺作戦などは絶対にありえないが、このデマは米軍内部でたちまちに広まり、米兵たちは恐怖したという。

日本軍側のデマは「願望」から生れたデマ、米軍側のデマは「恐怖」から生れたデマであるが、どちらにせよ末端の兵士たちの「生きたい」「死にたくない」という感情が生んだ悲しいデマだといえるだろう。

155ミリ榴弾砲の射撃による反動を緩和するため、砲脚のための穴を掘る 頭上で広範囲に弾丸の破片が散らばる榴弾砲は、兵士や住民にとって一番の恐怖だったという 45年5月23日撮影:沖縄県公文書館【写真番号83-36-2】

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・戦争叢書『沖縄・台湾・硫黄島方面陸軍航空作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・『沖縄県史』資料編23 沖縄戦日本軍史料 沖縄戦6

・保坂廣志『沖縄戦下の日米インテリジェンス』(紫峰出版)

・保坂廣志『沖縄戦将兵のこころ 生身の捕虜調査』(紫峰出版)

トップ画像

工兵隊が架橋した橋で安里川を渡河し那覇市街へ進軍する海兵隊員:沖縄県公文書館【写真番号79-32-3】