【沖縄戦:1945年5月2日】「無我夢中で手榴弾を投げ続けた」「体がバラバラになった死体が積み重なっていた」─前田高地頂上で壮絶な白兵戦つづく

2日の戦況

5月2日、この日は雨のなかでの戦闘となり、米軍機の攻撃はほとんどなかった。

小波津に進入した米軍は、兵力を増強して地歩の拡大を図ろうとしており激戦となったが、守備隊はおおむね現陣地を保持した。

幸地においても火炎戦車を伴う激しい米軍の攻撃があったが、陣地を保持した。

五月二日の未明、第一七連隊第一大隊は、幸地丘陵の東側で第二大隊と入れ替わった。その日も天気が悪かった。暗く霧がかかり、雨さえ降っていた。火炎砲装甲車がふたたび丘にのぼり、日本軍陣地めがけて火炎をあびせ、その後、第一大隊が東側から攻めたてたが、激しい日本軍の迫撃砲弾にあって失敗した。そこで夜のうちに、両大隊は、丘腹に日本軍陣地が見渡せるよう、穴をあけたのである。

(米国陸軍省編『沖縄 日米最後の戦闘』光人社NF文庫)

前田高地においても頂上争奪戦が繰り広げられた。守備隊は前田集落方面からの米軍戦車の射撃に苦しめられたが、頂上付近を確保した。

第二防衛線左翼西方地区では、米軍は朝9時ごろから全線にわたって攻撃を開始し、各地で活発に攻勢をおこなった。守備隊は米軍を撃退するものの、宮城南側高地が米軍に占領された。

この日、歩兵第64旅団に配属中の歩兵第22連隊第3大隊の配属が解かれ、同旅団有川旅団長は独立混成第44旅団から配属替えとなった独立第3大隊を独立歩兵第23大隊に配属し、安波茶方面の防備を強化した。

5月3日の日米の戦線要図だが、2日の戦況で出てくる地名と部隊名にマークした:戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

第32軍司令部はこの日の戦況を次のように報じている。

一 戦線大ナル変化ナク一四六・二高地[幸地南西500メートル─引用者註]ハ依然之ヲ確保シアリ

前田南方片点線路ー前田西端ー一四六・三[前田北側高地─同]ー仲間東南台地ー安波茶西側ヲ確保シアリ

敵ノ一部勢理客、三八・七高地[勢理客東500メートル─同]ニ侵入交戦中

二 〇八〇〇艦船状況 計一八四隻

(戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』)

また、この日、独立混成第44旅団(混成旅団)は司令部を識名から首里の軍司令部内に移動した。すでに第24師団も軍司令部内に移動しており、司令部と各兵団の連絡は簡便になったが、むしろ距離が近すぎて、作戦指導の機微な部分において、軍司令部内の要員内で留めておくべき話や雑談なども各兵団に伝わってしまい、統率上不都合なこともあったそうだ。

この日の第32軍司令部の会報には、次のようにある。

会 報 五月二日

一、鈴木兵団司令部ノ進出ニ伴ヒ壕内配置ヲ別紙要図ノ通変更ス

二、鈴木兵団司令部ノ進出ニ伴フ一般入浴区分ヲ明五月三日ヨリ別紙第二ノ如ク変更ス

三、女子雇傭人入浴時間別紙第四ノ通トス

※別紙については略す。

(『沖縄県史』資料編23 沖縄戦日本軍史料 沖縄戦6)

鈴木兵団とは混成旅団(鈴木繁二旅団長)のことであるが、混成旅団司令部の首里司令部移動に伴い、壕内の配置変更や入浴時間の変更などがあったことがわかる。それとともに「女子雇傭人」の入浴時間についても記されているが、首里司令部には少なからぬ人数の女性がおり、様々な業務についていたことも忘れてはならない。

日本軍の壕のある崖をめがけて機銃掃射をかける米軍 45年5月2日撮影:沖縄県公文書館【写真番号80-26-1】

沖縄北部の戦況─原口隊の動向を中心に

青柳連隊長率いる特設第1連隊は米軍上陸後に壊滅し、沖縄北部の石川岳へ転進したことはすでに述べた。その際、独立歩兵第12大隊第2中隊主力(山添隊)および要塞建築勤務第6中隊(原口隊)を率いて転進したが、米軍と遭遇し混戦状態となり、連隊本部と各隊は離散したが、連隊本部が4月9日に石川岳に到着すると、連隊本部は山添隊および特設警備第224中隊の一部を掌握した。

沖縄北部石川岳から久志岳にかけての地図と部隊配備要図:上掲戦史叢書

連隊本部と離散した原口隊だが、原口中隊長は各小隊ごとに敵中を突破し、石川岳に進むことを命じた。原口中隊長は第3、第4小隊を掌握し、4月10に石川岳に入った。

原口中隊長は連隊本部と自隊の第1・第2小隊が恩納岳に向かったとの情報により(実際は連隊本部は石川岳にいたので情報は誤報だった)、11日未明に石川岳から恩納岳へ向かい、夜明けには恩納岳西方高地に到着した。

原口中隊長は連隊本部および第1・第2小隊と連絡がとれるまで、現在地において遊撃戦を展開するとともに、食糧を確保しようと決し、石川集落の米軍集積所を襲撃するなどした。

第1、第2小隊は16日に石川岳に到着し、さらに原口隊主力と合流するため東に進み、18日には恩納岳に到着し、第4遊撃隊(第2護郷隊)岩波隊長の指揮下に入った。

原口隊主力は15日、恩納岳西方高地を出発し、20日には久志岳に到着した。そこで第1、第2小隊が恩納岳に所在することが判明したため、原口中隊長は両小隊に久志岳への集結を命じた。

久志岳集結の中隊命令を受領した両小隊は恩納岳を出発し久志岳に向かったが、途中、名嘉真岳で強力な米軍と遭遇し交戦状態となり、武器弾薬も欠乏していた両小隊は死傷者が続出したため、恩納岳への帰還を開始したところ、連隊本部が石川岳に所在することを知り、この日、石川岳に到着し青柳連隊長の指揮下に入った。

このころ連隊本部は、恩納岳の第4遊撃隊ならびに久志岳の原口隊主力の連絡がとれるようになり、久志岳の原口隊主力は青柳連隊長から遊撃戦展開の命令をうけ、この日から31日まで付近の米軍拠点を襲撃するなどした。

以上、一つの部隊の動向を追いかけてみたが、こうした動きを見てどのような感想を持たれるだろうか。何とか部隊として統率をとろうとしていたり、より階級が上の立場の者の指揮に入ろうともしているが、率直にって逃避行、敗残兵という印象がぬぐえない。部隊の動向に「住民を守る」といった意識に基づくような行動は見えないし、そもそも住民について何がしかの意識をおよぼすことすらあったとも思えない。

南部戦線を中心とする沖縄戦の派手な戦いの一場面だけを切り取るだけでなく、また北部といえば遊撃隊(護郷隊)の遊撃戦だけを見るのでもなく、こうした北部山中の敗残兵と化した部隊の動向から見えてくる沖縄戦もあるのではないだろうか。

日本軍の守りの堅い高地を攻略すべく進撃する第5連隊第2大隊E中隊に従軍して撮影 機関銃の射撃の様子 45年5月2日撮影:沖縄県公文書館【写真番号80-30-1】

「手榴弾戦」としての前田高地

沖縄戦では手榴弾が兵器として多用された。日本軍は手榴弾を住民や女性にも渡し、場合によってはそれが強制集団死の道具としても使用されたが、75年前のこの日、日米の死闘がつづく前田高地の戦いではひときわ手榴弾が使われ、いわば「手榴弾戦」とでもいうような戦闘が展開した。

前田高地の戦いに志村大隊の機関銃中隊の初年兵として従軍した外間守善氏はこの日の戦闘を次のように回想する。

翌五月二日も朝から米軍の攻撃は凄まじかった。前田高地台上の砲撃、南側の前田集落方面からの米軍の戦車攻撃、前田高地北側断崖から登攀して迫る米軍歩兵の馬乗り攻撃、という一連の攻撃が五月一日、二日以後連日くり返された。歩兵による火炎放射攻撃も洞窟に加えられてきた。洞窟入口には戦車砲直射のほか歩兵による自動小銃、手榴弾、爆雷などの攻撃が執拗にくり返された。我がほうは、あらゆる弾を撃ちつくし、残るはわずかな手榴弾と拳大の石塊、白兵戦によるのみであった。手榴弾戦になると負傷兵も全員出動して敵と対決した。私は壕口の右端に出て、台上から攻撃してくる米兵めがけて手榴弾を投げ込んだ。五、六発も叩き込んだだろうか。息も絶え絶えの戦闘だった。手足や胴や腹がバラバラになった戦友の死体が積み重なり、壮絶な状態だった。壕口に気づいて狙い出した米兵の自動小銃に追われて壕に飛び込んだ時には肩がダランとして抜けたのではないかと思うほど疲れきっていた。手榴弾がいちばん欲しかった。

(外間守善『私の沖縄戦記 前田高地・六十年目の証言』角川ソフィア文庫)

短い文章のなかに「手榴弾」という言葉がたくさん出てくるが、それほどまでに手榴弾を使用した猛烈な戦闘の様子を知ることができる。その他にも次のような回想が残っている。

前田高地の戦闘も嘉数高地同様に日米両軍の激しい戦いが展開された。第二十四師団に初年兵として入隊した玉寄兼二郎は、前田の戦闘で白兵戦を展開した。「壕内の日本兵は皆、手榴弾の安全ピンを抜き信管を靴の鋲にうちつけ、壕から身をのりだして手榴弾を投げ続けました。皆無我夢中でした。私は恐くてブルブル震えながら塹壕内にしゃがんだまま手先だけ出して手榴弾を投げ続けました」と語る。

(『沖縄県史』各論編6 沖縄戦)

無我夢中で手榴弾を投げる──玉寄氏は前田高地の戦いを回想し、そう振り返るが、これほどまでに恐ろしい言葉があるだろうか。戦争は人間をここまでかえてしまうのである。

前田高地の戦いでは米軍も手榴弾を多用した。米陸軍省が編纂した戦史には、前田高地の5月3日の戦いの記録として次のような一節がある。

三日になって、同連隊[米陸軍第77師団第307連隊]の第一大隊は手榴弾戦で死闘をくりひろげられたが、日本軍もまた、反対側の丘腹から手榴弾や機関銃弾を雨あられのようにそそいで激しく応戦し、加えて遠距離から八十一ミリ迫撃砲で攻撃してきたのである。

それはまったく地獄絵図だった。帰ってきた兵隊は、「もう二度とあんなところへなんかいくもんか」と叫んだ。だが、小隊長の話によると、そういった兵隊自身、五分もたつと、ふたたび手榴弾をもって引き返していって、栓をぬくが早いか、日本軍めがけて投げつけたのである。

(上掲「日米最後の戦闘」)

まさしく日米双方とも前田高地では「手榴弾戦」ともいうべき手榴弾の投げ合いによる猛烈な白兵戦が繰り広げられていたことがわかる。

日本軍の手榴弾を分解する米兵 日本軍の手榴弾は爆薬部分に柄がついており、米軍はそのかたちから調理器具を連想し「ポテトマッシャー」と呼んでいた 45年6月撮影:沖縄県公文書館【写真番号85-16-3】

雨の沖縄

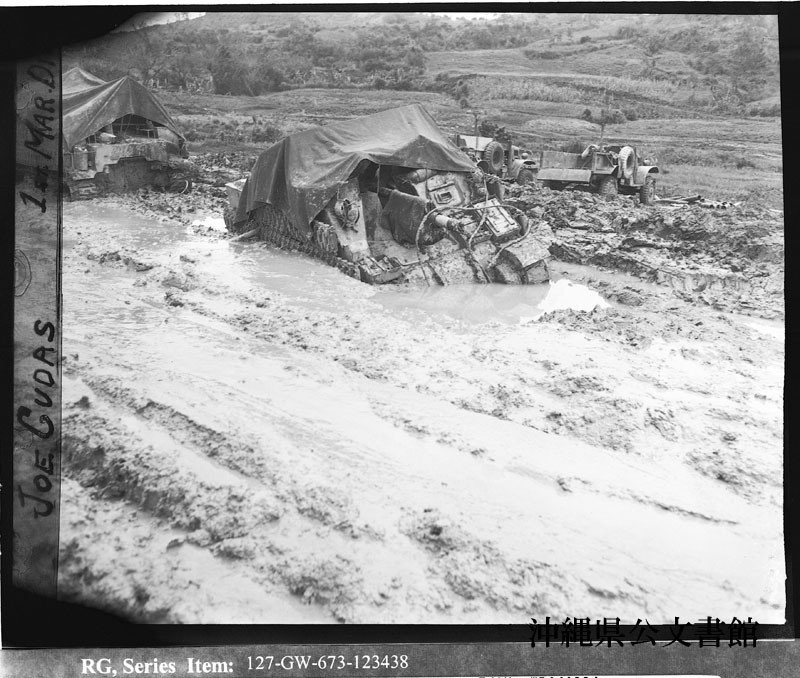

沖縄はこれより間も無く梅雨に入るが、77年前のこの日の沖縄も雨だった。悪天候のためもあってか、米軍機の来襲はほとんどなく、戦車など米軍車両は雨による泥濘にはまり、立往生することもあった。

雨は米軍の作戦行動の障害となり、日本軍は雨を作戦遂行上の好条件とすることもあった。

予報では翌3日、そして4日も悪天候だったため、軍参謀長は総攻撃を前に、米軍の動きも制約されるだろうと喜んだ。

長将軍の豪快な指導力に引きずられ、攻撃のための軍命令は下達せられ、諸隊は着々として攻撃の部署につく。将軍は豪傑笑いして曰く、「五月三、四日は天気予報では雨だ。敵の戦車は泥に滑って動けず、飛行機は飛べないだろう。五日の端午の節句には戦勝祝賀会をやるぞ」。

(八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』中公文庫)

たしかに雨は米軍の行動を制約するのかもしれいないが、壕や山中に避難する沖縄の住民を肉体的にも精神的にも苦しめただろう。

泥濘にはまる米軍戦車 45年4月30日:沖縄県公文書館【写真番号88-19-3】

宇垣纒の日誌より

この日の第5航空艦隊宇垣纒司令長官の日誌には次のようにある。

五月二日 水曜日 〔雨後曇〕

午前中なお雨続き午後に至りて晴れる。

[略]

ムッソリーニはイタリア国境よりスイスに入らんとして拒絶せられ税関吏に捕らわれ領袖と共に処刑、遺骸をミラノに曝されたりと伝わる。敗者の末路概ね斯くのごとし。

本日一日警戒警報なし、腹具合悪きとき幸いなり。総攻撃に先立ち本夜沖縄基地及び艦船攻撃を行い巡一、輸送船等撃沈せり。

(宇垣纒『戦藻録』下巻、PHP研究所)

陣地を移動している日本兵8人の集団をブローニング自動小銃で攻撃するホルブラック二等兵 45年5月2日撮影:沖縄県公文書館【写真番号88-19-4】

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

トップ画像

手榴弾を支給される米兵 米軍の手榴弾はそのかたちから「パイナップル」とも呼ばれる 45年4月16日撮影:沖縄県公文書館【写真番号83-02-2】