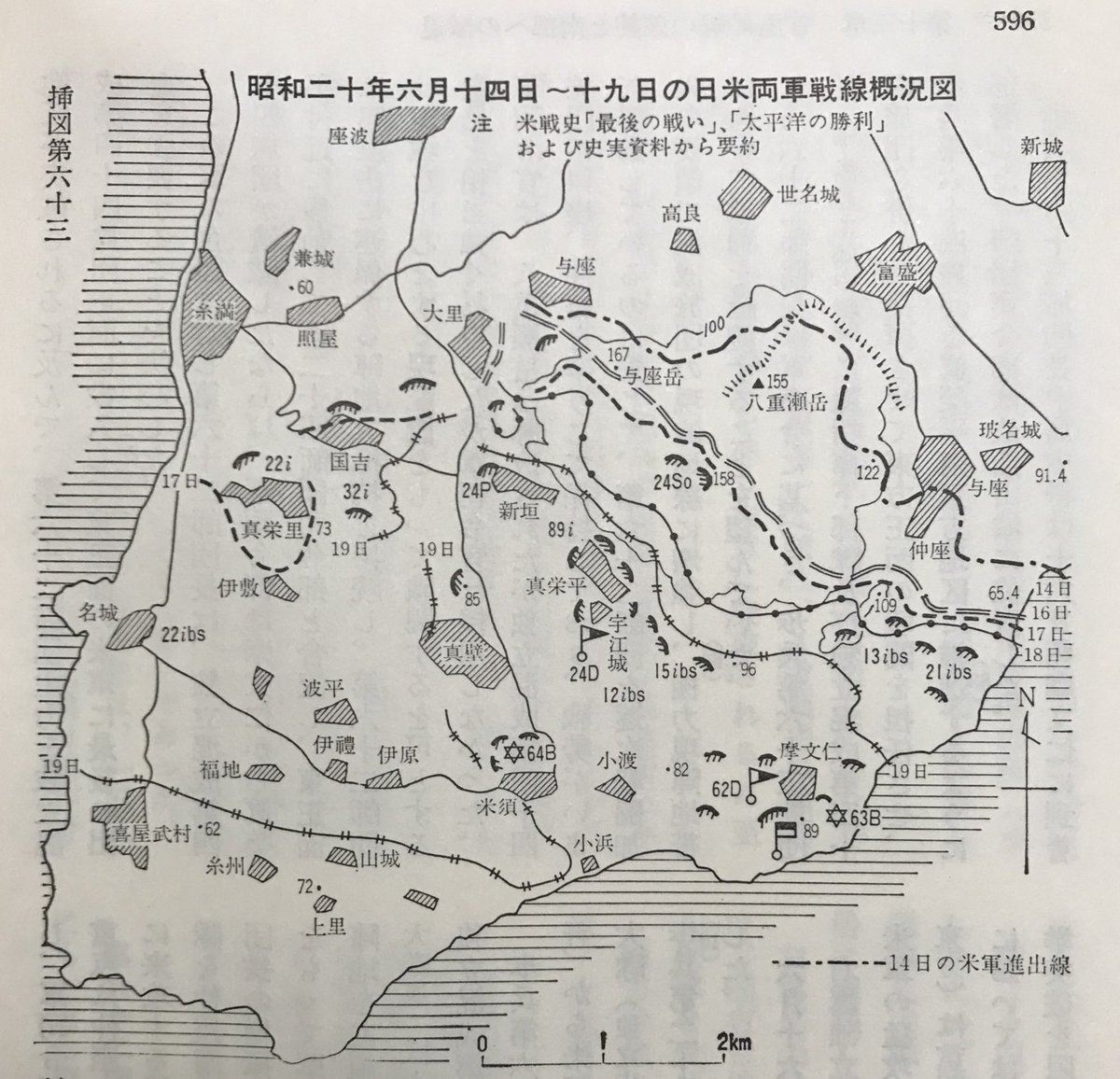

【沖縄戦:1945年6月16日】米軍、摩文仁司令部まで約2キロに迫る 「もう一つの沖縄戦」─九州に疎開した沖縄の児童の再疎開はじまる

16日の戦況

摩文仁司令部右翼を守備する独立混成第44旅団は、多数の戦車を伴う米軍の猛攻をうけ、109高地の東方の独立混成第15連隊本部は重包囲された。混成旅団司令部の109高地前方では第2歩兵隊第3大隊が抵抗を続け、米軍の一挙突破を防いだ。また109高地およびその南側では独立歩兵第13大隊が奮戦した。この日夜、独立歩兵第12大隊が109高地南方に到着した。

この日夜、八重瀬岳東方の独立臼砲第1連隊指揮班長久保二郎少佐が混成旅団司令部に到着し、同隊は敵の重包囲下にあるが入部連隊長以下健闘しているとの報告があった。これをうけて混成旅団長は久保少佐に連隊は158高地付近に撤退すべきことを命令した。

前夜、混成旅団砲兵隊は仲座付近から真栄平付近に陣地を移動したが、この日午後、艦砲射撃や空爆により火砲全てが破壊された。

与座岳および大里付近では歩兵第89連隊および工兵第24連隊が健闘していたが、この日夕刻、米軍に占領された。ただし連隊は反対側斜面で抵抗を続けた。

この日夜、捜索第24連隊は157高地付近を占領するとともに、八重瀬岳方面に斬込隊を派遣した。

摩文仁司令部左翼では、国吉台地は引き続き米軍の馬乗り攻撃をうけ、真栄里北側高地の一角は米軍に占領され、米軍は司令部方面へ逐次進出していった。

第32軍はこの日の戦況について

球参電第七二六号

十六日地上戦況 右翼方面ニ於テハ第六十二師団主力ヲ以テスル対突破策モ敵ノ昼夜ヲ分タサル猛砲爆ニヨリ意ノ如クナラス

本夕敵ハ六五・四ヨリ一〇八・七附近ヲ経テ真栄平東方一〇〇米岩山一五七・六附近ニ進出シ[以下断絶]

と報告している。「意ノ如クナラス」─ありていにいえば「どうすることもできない」ということであり、軍の現実を率直に記している。特に首里から摩文仁への撤退以降、第32軍の大本営への戦況報告は悲惨な状態を率直に記すようになったようである。

八原高級参謀は摩文仁への撤退以降の戦況報告について次のように回想している。

薬丸参謀は、相変わらず方面軍や、大本営に対する日々の戦況報告をしたり、各兵団の態勢や敵に関する情報の収集整理をやっている。参謀長の意図に従い、日々の戦況報告には、わが軍の悲惨な状態を遠慮なく、在りのままに記述するようになった。

九州疎開児童の再疎開

児童の九州疎開

44年8月ごろより沖縄の児童の疎開(学童疎開)がはじまっていく。疎開は強制ではなく希望者がするものであり、正しい戦況を知らされなかった多くの国民にとって疎開の必要性が理解できず、また航路の不安などから当初は疎開が進まなかった。

疎開児童の受け入れ先は本土(九州)に関しては宮崎県、熊本県、大分県の三県とされ、特に宮崎熊本を中心に約7000人の児童が疎開した。受け入れ先の地元の人々は基本的に児童を歓迎したが、戦時中の厳しい経済・社会状況のなかで、受け入れ対応は十分とはいえなかった。疎開児童に対する予算措置が具体化するのも44年12月のことであった。疎開は学童疎開も一般疎開も、あくまでも軍の食糧確保を目的の一つとするものであり、疎開者への対応が後手後手になるのは当然であった。

また受け入れ先の人々には「沖縄の子どもは裸足でくる」といった誤解や偏見もあり、沖縄の児童がきちんと靴を履いていたことに驚く場面もあったようだ。その他、「沖縄の子どもは言葉が通じない」といった誤解や偏見もあったが、沖縄の児童は徹底した標準語教育に基づく高い国語力を身につけており、むしろ九州の児童や教員が学校で方言で会話し授業していたことに沖縄の児童や教員が戸惑ったという。

疎開先での児童らの苦労のエピソードは数限りない。食糧不足や栄養失調からの流行病、集団生活によるものかシラミの蔓延、地元の人からの心無い噂、風評など、様々な苦労があった。初めて見る雪に驚き、雪の上を裸足で走り回って喜んだ児童の微笑ましいエピソードもあるが、寒さにより凍傷(霜焼け)に苦しむ児童も多数いた。

対馬丸事件の生存者で宮崎に疎開した上原妙さんの証言:NHK戦争証言アーカイブス

九州上陸作戦と再疎開

こうして九州に疎開した児童たちだが、45年以降は本土決戦の準備がすすみ、また九州への空襲も激しくなっていったため、6月中旬のこのころから山間部への疎開児童の再疎開がおこなわれた。

米軍は沖縄戦後の11月、九州南部に上陸する「オリンピック作戦」を計画していたが、日本軍も九州に部隊を配置し、上陸に備えた。そのため学校などが兵舎として接収され、授業ができなくなった。こうしたことも再疎開の理由の一つであったことだろう。

九州への空襲は沖縄戦直前の45年3月に艦載機によっておこなわれ、5月の宮崎市への空襲では疎開児童に犠牲者も出た。こうした九州への空襲の重要な出撃基地となったのが沖縄である。

米軍にとって沖縄戦(アイスバーグ作戦)は沖縄を本土上陸(九州上陸)のための軍事基地とすることにあり、沖縄上陸直後から日本軍飛行場を接収・拡大、また新たに飛行場を設定・建設していった。こうした飛行場から多くの米軍機が発進し、九州を襲った。特に6月末までは沖縄を発進した戦闘機部隊が九州各地を攻撃し、7月以降は沖縄に到着した爆撃機部隊が発進して九州各地を攻撃した。

万一、九州上陸作戦が現実のものとなれば、今まで以上に米軍機が九州に飛来し、徹底的な空襲を行うことが予想される。これを避けるための再疎開でもあった。

沖縄から九州へ疎開した児童たちが生きるために耐えた厳しい生活という「沖縄戦」、沖縄を出撃した米軍機が九州を攻撃し沖縄の児童も襲ったという「沖縄戦」、そして九州上陸、本土決戦のための出撃基地獲得という米軍にとっての「沖縄戦」など、多角的な「もう一つの沖縄戦」を知ることも必要だろう。

宇垣纒の日記より

沖縄方面航空特攻を行っている海軍第5航空艦隊の宇垣纒司令長官は、この日の日記に次のように記している。沖縄戦への直接的な言及はないが、国際情勢について触れられているので、紹介したい。

六月十六日 土曜日 〔晴〕

午前及び正午過ぎ相当機数沖縄より北上し来れるも雨のため攻撃せず。一、二機の爆音をバラックの上に聞きたるのみ南のよきに連られて来て見れば降りみ降らずみにあらずして、降りみ降りみにて引き返せるがごとし。

[略]

デーニッツの独政府は占領国の認むるところとならず、統治地域方針等につき依然ソ英米間に紛議あり。ドイツ民衆に対するソ連の極めて寛大なるに対し英米はしからず、お互いに腹の合わぬところを合わさんとする今後の動向興趣あり。

しかしてソ連の対日参戦必至と見る向きもありて、対ソ平和工作につき方針は定まれるも果たして実効を収め得るや。怪物スターリンの眼にはすべてを洞察して現実に利得を収めん。

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・「沖縄戦新聞」第10号(琉球新報2005年6月23日)

・林博史『沖縄からの本土爆撃 米軍出撃基地の誕生』(吉川弘文館)

・三上謙一郎『沖縄学童集団疎開 宮崎県の学事記録を中心に』(みやざき文庫)

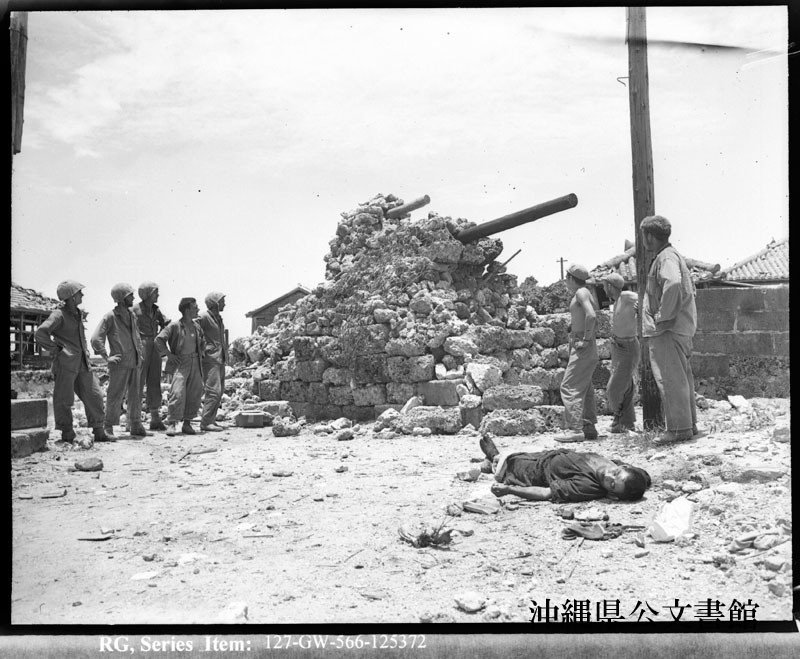

トップ画像

疎開先である宮崎県の富高第一校に到着した浦添国民学校(浦小)の児童:那覇市歴史博物館デジタルミュージアム【資料コード02014310】【ファイル番号012-03】