橋本宿

橋本宿は東海道の宿場町。現在の静岡県湖西市新居町にあった。

1190年、頼朝様が上洛する際に宿泊したから、周辺には頼朝様関連の史跡がいっぱいある。また、1221年の承久の乱の時も幕府軍が宿泊した。

1190年 頼朝様上洛関連史跡

源太の山

頼朝様が上洛の途中に橋本に宿泊した時に梶原景時殿の長男・源太景季殿が警護のため、金山(源太山の旧名)にあった大松の上で物見をして警戒にあたった、といわれている。

この事からこの山を「源太ノ山」、大松を「物見の松」と呼んだ。

大松は明治45年(1912)に枯れ、山も新居停車場の埋立に使われたため、面影をとどめていない。

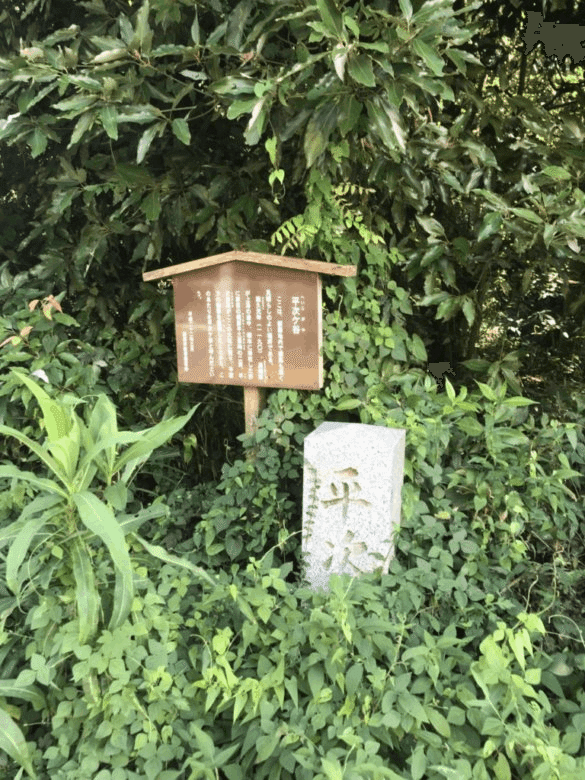

平次ヶ谷

頼朝様が上洛の途中、橋本に滞在した折に梶原景時殿の二男・平次景高殿がここの大松に登り、物見したことから、このあたりを平次ヶ谷と呼んだという。……が。

う、埋もれてるぅうううううう! ま、松? どこ……

ちなみに梶原景高殿の二人の息子は、承久の乱の時にオレと宮方で戦ったぞ! 宇治橋の戦いの時に……大将を逃がすために足止めして、壮絶な討死をしたのだ……。

ちなみに近くの平次ヶ谷公園では、クリスマス時期になるとイルミネーションをやっているらしいぞ!

妙相と頼朝様

奈良時代に開基した、「応賀寺」に伝わる話。

橋本宿の長者の娘を頼朝様が気に入り、扇子と団扇をプレゼントした。頼朝様の死後、娘は出家して妙相と名乗り、応賀寺の尼となった。応賀寺には扇子と団扇が伝わっている。

また、 妙相は守り本尊の毘沙門天を応賀寺に奉納したが、その中から文永7年(1270)という記述がある、『妙相夢想造立記』 という願文が見つかった。

内容は河内国の朝護孫子寺を訪れて夢を見た後、この毘沙門天を作ったというもの。

妙相という尼がいたのは確かかもしれないが、頼朝様上洛から80年も経っている……

そういえば……源義平殿の母は「橋本の遊女」って話もあったなぁ。

女屋跡

橋本宿は鎌倉時代、東海道の宿として栄えたところで、遊女が多くいたことから花香町とも呼ばれた。

湖西市消防署南分署の裏手は橋本宿の長者屋敷の一角と考えられ、源頼朝様上洛の際に多数の遊女が群参したことからこの名がつけられたといわれる。長者の娘妙相と頼朝の恋物語が残っている。

一説によると、頼朝の家臣が止陣した「御長屋」の跡とか「御納屋」との説もあるが定かではない。

紅葉寺跡

橋本に宿泊した頼朝の寵愛をうけた長者の娘が、のちに出家して妙相と名のり、高野山より毘沙門天立像を勧請して建てた寺といわれている。

風炉の井

頼朝様が橋本宿に宿泊した時にこの井戸水を茶の湯に用いたとされる。

道は細くて、付近に車を一時停止できる場所はない。

浜名橋跡

橋本宿の中心地! 当時は大きな橋が架かっていたんだ。まぁよく流されてたんだけど……。

戦国の世の時に大地震で地形が変わってしまってのう……。橋本宿は新居宿に移り、今は面影は残ってないのう。

浜名橋が出て来る日記

『更科日記菅原』孝標女(1060)

『海道記』作者不明(1223)

『うたたね』阿仏尼(1240)

『東関紀行』作者不明(1242)

『十六夜日記』阿仏尼(1279)

これらを読めば当時の様子がなんとなくわかるかも……?

1221年 承久の乱関連史跡

承久の乱の時にも、幕府軍は橋本宿に泊まった。

その夜、 津久井高重は 「小野盛綱が京方にいるのだから、京に行くのが筋だ」として深夜に10人の郎党と共に抜け出した。

石墓

北条時房に気づかれて、追っ手を差し向けられ、追い付いて戦闘となったのが「石墓」 。どこかは不明だが、地名からして「愛知県豊川市長沢町石塚」だろうと言われている。

豊津町にも石塚はあるが、長沢町は旧東海道も通っているしな……

本野原

覚悟を決めた津久井は幕府軍と戦い、戦闘は一晩中続いた。

明け方、津久井高重とその郎党、11人の首が「本野原」に晒された。時房は、その知らせを受けて意気揚々と観に行ったが、その首を見て「誰一人も逃げないで、最後まで戦ったのか」と衝撃を受け、深く追悼の意を示したという。

本野原は、御油から豊川にかけて広がっていた。

他にも「本野町」や「穂ノ原」「本野ケ原」という地名が残ってる。

本野原はだだっ広い笹原で、方向が分かりにくい。そこで「姫街道沿い」に、北条泰時が道しるべとして柳を植えたらしい。

もしかしたら、津久井高重たちの首もこの街道沿いにさらされたのかもなぁ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?