妄想力の問題 孤独の波濤

*

百年の孤独と妄想力について

ソルポンス大学名誉教授

エーリッヒ・ひろム

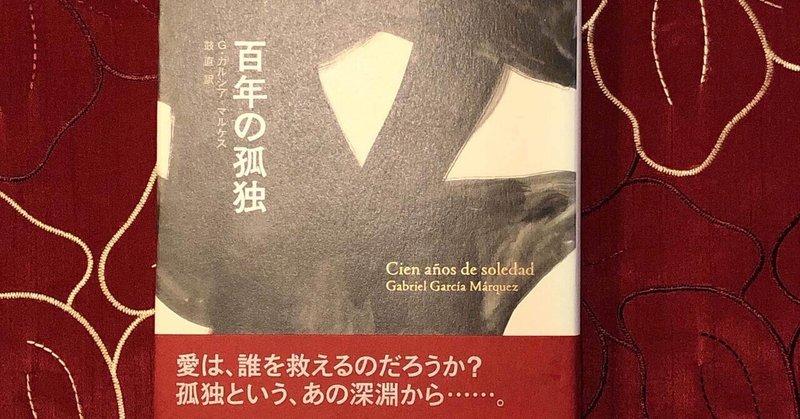

『百年の孤独』

著者 G・ガルシア=マルケス

訳 鼓 直

新潮社

長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思いだしたにちがいない。マコンドも当時は、先史時代のけものの卵のようにすべすべした、白くて大きな石がごろごろしている瀬を、澄んだ水が勢いよく落ちていく川のほとりに、葦と泥づくりの家が二十軒ほど建っているだけの小さな村だった。

この滑り出しで始まる羊皮紙に編まれたブエンディア家の百年の孤独な物語を私は再び読んでいた。

平凡なよくある大衆的物語にはあちら側への入り口とこちら側への出口があって、幸福な終わり方をするものもあれば、不幸な後味の終わり方をするものもある。私の感性に良く響くものであれば、時間軸がシャッフルされて、作中人物たちや風景の残像が蜃気楼のように立ちのぼり、次第にそれらは輪郭を見せ始め、私の感情をあちら側へといとも簡単にもって行く。

それでも大体のテクストはページが終わりに近づくにつれて、こちら側への出口を準備していたり、輪郭を見せておきながらまた私を水平線に浮かぶヨットに置き去りにして消えて行く。

ニーチェの永劫回帰的なものをひしひしと感じさせるような物語はあまりない。しかし、ガルシア・マルケスのこの物語は愛の永劫回帰的な極めて稀な物語だ。

あまりに感じると、極めて危険で、こちら側に戻ってこれずに、いつもどこか空をぼんやりと見つめる瞳になるかもしれないし、戻ってこれたとしても、私のように、あちら側の世界に恋焦がれて愛を彷徨いガラスの金魚鉢の中をぐるぐる回るだけの金魚のようになってしまうかもしれない。

ブエンディアの一族たちに対抗できるのは、私の中では、フォークナーの『アブサロムアブサロム』のサトペン一家くらいかもしれない。サトペン一族の出だしもマジックリアリズムの嵐だ。

「From a little after two oclock until almost sundown of the long still hot weary dead September afternoon they sat in what Miss Coldfield still called the office because her father had called it that—a dim hot airless room with the blinds all closed and fastened for forty-three summers because when she was a girl someone had believed that light and moving air carried heat and that dark was always cooler, and which (as the sun shone fuller and fuller on that side of the house) became latticed with yellow slashes full of dust motes which Quentin thought of as being flecks of the dead old dried paint itself blown inward from the scaling blinds as wind might have blown them.」

冒頭から私を惹きつけるサトペン荘園の物語が幻想の中なのか外なのかわからなくなりかけながらも、アブサロムはページが終わると、荘園も消える。

フォークナーにはなし得ないマジックリアリズム溢れる愛を讃歌するかのようなテクストたち。 20世紀最高峰文学だと思う。

奇妙なことに、ブエンディア家の物語を最後まで読むと入り口に立たされている気がいつもする。こちら側の世界でも男たちは大体アウレリャノかアルカディオのどちらかで、女たちはウルスラのようにたくましいか、土を食べる女のようだ。そうして女たちから生まれてくるアウレリャノかアルカディオたちはまた女たちの子宮へと戻って行くように、私もまた、誰かの子宮へと戻って行く。

私の中でマコンドは確かに存在した。

《存在した》という状態は、いわば《第三類》に属していて、《存在している》とも、《存在していない》とも、根本的に異質なことである。

2022年1月3日 地球にて

前述の文章は『わたしはスピーチをするために来たのではありません』エーリッヒ・ひろム著 (ガリマーロ出版)からの引用です。

*

僕は昨年、人類史上初の二度目のノーベル妄想学賞受賞という快挙を成し遂げた、ソルポンス大学名誉教授、エーリッヒ・ひろムの最新刊『わたしはスピーチをするために来たのではありません』をトラックのエンジンを切ったまま、暗く冷たい空気の海岸で読んでいた。ガルシア・マルケスのマジックリアリズムに影響されかけていた教授の妄想学賞受賞記念講演の一部がフランス、ガリマーロ出版社から5,800円で昨日自費出版されたからだった。

内容は『百年の孤独』の書評から始まり、あとは教授が勝手にスピーチしにのこのこ出かけて行った先々で女の子たちと寝ていたことを彼の妻に知られて全治半年の自由の刑に処されたことが延々と書かれているだけだった。

僕は書評の部分だけを僅かに読み、ひろムの本を海に向かって投げ捨てた。するとテクストたちが怒りを露わにし、僕をシモーヌ仮称大佐の眠る寝室へと運んでいった。僕は「アルカディオのように大工を辞めてジプシーの仲間になるつもりだ」と裸で眠るシモーヌ大佐に告白した。すると大佐は夢の中に漂ったまま、寝言のように「また中二病なのね」と短く答えてくれた。大佐はウルスラではなく、天真爛漫で無邪気な女の子だ。ナイチンゲールの愛を乞う僕は目を開けてくれることを願って、金魚になることにした。そうして金魚の僕はナイチンゲールの子宮に潜り込んだ。海岸のpacificのある寒空の駐車場とは違う、温かい体温を感じた。やがて僕は力尽きた。僕を唯一理解しようとしてくれる彼女に僕はメルキアデスの羊皮紙に物語を書き献上した。いつも仕事でもどこでも陽気に振る舞い、全てを茶化して冗談にし、ふと、振り返ると時々孤独になる。孤独の波濤のような波の合間から、大佐が僕を見つけ出し、僕たちはしっかりと手を握って抱き合った。そうして僕は金魚とナイチンゲールの永劫回帰的な愛のもとで大佐の産道を通り抜けていく。僕は再び世界を確かめる為に東の宙が白む頃、マコンドのねばねばとしたマロニエの木の根元に生まれるのだ。愛に満ちた世界であることを祈りながら。

この物語はフィクションです。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。