至高の感性──『ヒロシマの人々の物語』

もうすぐ、78回目の終戦記念日がやってくる。

長崎──原爆投下地として最後の土地であることの難しさをここ最近の時事問題から核の抑止力などとともに考えさせられる。

2023年5月に開催されたG7広島サミットで各国の首脳たちは即時停戦を呼びかけることを強調しなかった。また、日本は唯一の市民が原爆投下犠牲になった国であるにも関わらず、核兵器廃絶を強く訴えてもいなかったように思えてならなかった。

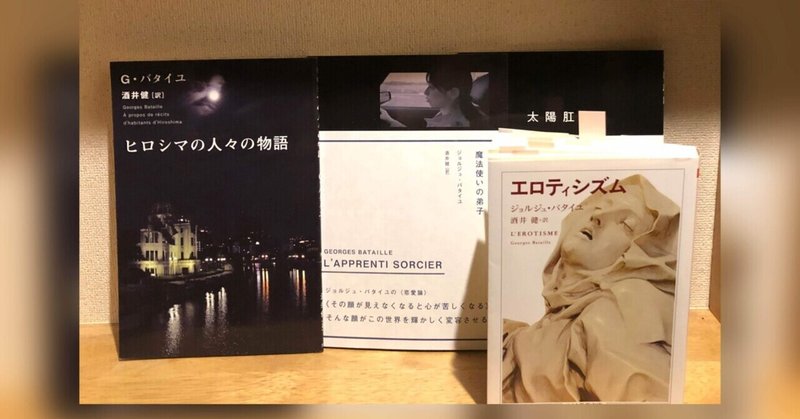

そのような中で、ここ最近、身内で『ヒロシマの人々の物語』著者ジョルジュ・バタイユ 訳 酒井健 の読書会を数回に分け取り止めもなく意見交換している。

僕が戦争について考える原動力は曽祖父の語りもそのひとつである。

少しでも、曽祖父の語ろうとしたことを噛みしめて、記憶を記録し、語り継いでいきたい。

今回、小さな読書会は僕は出張先からの参加のため、過去のメモから掘り起こすしかないので、参加者の皆様には申し訳ない。

さて、バタイユの《至高の感性》について、手前味噌ながら昨年、メモしていたものを見つけ、シェアさせて頂いた。

少しnoteでも残しておきたい。

自分の感性と自分の中でよく注視して考え、当然そこには周りの人と相容れないことも含めて、被爆というのは、個人の内面と社会の現実の動きとそれに対する違和感とのギャップは埋め合わせがあまりにも大きすぎてできない。それは想像に難くない。物事がサイコロのように流れ落ちていく。そのなかでヒロシマの人たちが犠牲になっていく。そうしたことは政府は頭にも過らなかっただろう。バカだなということだが、それでは済まされない。

「重苦しい配慮、明日への配慮への恐怖心が人を雄弁にし、いつも誇張して行動を語らせようとするのだが、私にはそんな配慮や恐怖心よりも、限界の彼方へ私を運んでいく働きのほうがずっと好ましく思える。」

『ヒロシマの人々の物語』ジョルジュ・バタイユ 景文館書店 p31

自分の中で現場(原爆投下時被爆された方々)を見ていて恐怖心を持っていて、自分もその中にいるわけだ。

生きるためにも雄弁になるよりも自分自身を元気付けないといけない。

それが限界の彼方へという表現。

現場から離れることはないけれど、反射的に現場を見ていれば、雄弁さに引きずられることなく、また、今の状況から離れて、客観的に勇気付けて、恐怖心を跳ね除けるために、限界の彼方へ行かねばならないということだろう。

物事の本質を観るということの大切さ。

太字は僕による、本著の引用

知性で頭でっかちになって考えるのでは、当事者として《寄り添えない》。

そして、感傷に支配されていても当事者として《寄り添えない》。

原爆投下の中、当事者たちは知性ではなく、彼らは、バタイユが言語化したように、《限界の彼方》≒《至高の感性》、すなわち、知性や感傷を超越した感性を用いて事象の只中に身をおきながらも、そこから離れて客観的になることで自らを動物的に鼓舞させたのだろう。

物事を極力《至高の感性》によって観ることは極限状態の当事者たちに寄り添える契機になるであろう。

支配・権力者側になると、自らの心に問いかけることを忘れ去り、《寄り添う》ことの放棄に気が付かず、利権と欲望に絡め取られ他人事のように社会の事象を観察し感想めいたものを述べるかのような振る舞いに陥るリスクがあるように思う──昨今の政治屋たちはどうか?自らの心の内と対峙することを放棄しないことを願うと同時に、僕自身もそれを忘れないようにし、子どもたちに語り継いでいかねばならない。

参加してくださっている友人たちに感謝。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。