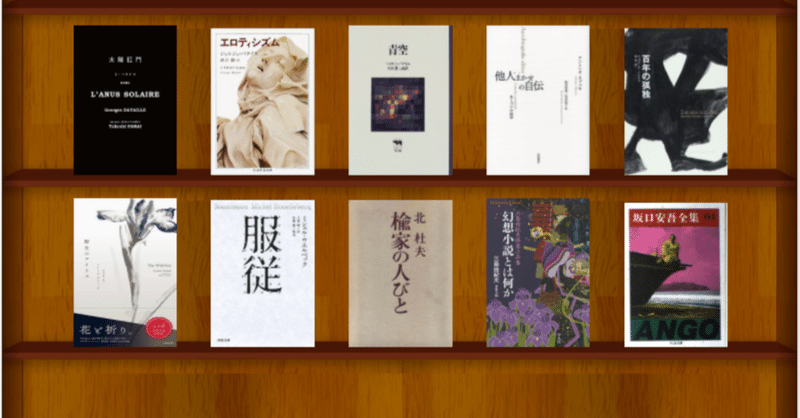

2022年1月の読書まとめ

バタイユ一色になりそうだったが、かろうじて年始に再読した百年の孤独が何となく微笑ましくさえ思えてくる。

太陽肛門は名刺代わりの小説10選に入れたいほどかもしれない。

それぐらいに狂っていて陽気でとてつもなく明るい。

一行読むだけで元気になれるという謎の散文詩だ。

ものの見事にバタイユにハマってしまった。

少し浄化させたいので2月はタブッキに浸ろうかな、でも内的体験を再読したくてしょうがない。

2022年1月の読書メーター

読んだ本の数:12冊

読んだページ数:4177ページ

ナイス数:51ナイス

https://bookmeter.com/users/1216030/summary/monthly/2022/1

■エロティシズム (ちくま学芸文庫)

再読

見つけだすことができたんだ。

何をだい?永遠さ。

それは、太陽といっしょになった海なんだ。

詩は人をエロティシズムのそれぞれの携帯と同じ地点へ、つまりここ明瞭に分離している事物の区別がなくなる所へ、導く。氏は私たちを永遠へ導く。死へ導く。死を介して連続性へ導く。詩は永遠なのだ。それは太陽と一緒になった海なのである。p43

全く同意する。

エロティシズムを哲学は禁止しバタイユは侵犯したともいえるかもしれない。

エロティシズムの恍惚感、最高の瞬間は沈黙と孤独が待つ場所でもあり、それは哲学の領域を超える。

読了日:01月31日 著者:G・バタイユ

https://bookmeter.com/books/4371

■楡家の人びと (1964年)

ひとりひとりがしっかりと叙情的に描かれておりとても良かった。

こうした文体がとても好きだ。

読了日:01月30日 著者:

https://bookmeter.com/books/174420

■新訂増補非-知 (平凡社ライブラリー)

エロの道なき道をもがき考え抜き、自分自身の独自の哲学に信念を持って取り組んでいたことがよく伝わってきた。

う~んしかし、サルトルの指摘と同様に、どこかで僕は彼の本書に対しての感想は、アフォリズムによる痙攣を自己に起こし自己を探求し自己に戻るのみに見え、非ー知が思考に内在するものだというのを見て見ぬふりをしてしまっているようにも思えてならない。

読了日:01月28日 著者:ジョルジュ バタイユ

https://bookmeter.com/books/490123

■太陽肛門

なんか久しぶりにメチャクチャに感性にピッタリくる本と出会ってしまった。

二項対立的なものの融合しそうな瞬間やその瞬間が音を立てて壊れる寸前は恍惚感。

スピノザの神が世界と置き換えられるとしたならば、バタイユのそれはエロス、生そのもので、どことなく色々と両者切っても切り離せない何かがあるんだけど上手く言えないのは僕がまだスピノザを上部だけでしか読んでいないからだ。

病的で破廉恥だと支離滅裂なんじゃなくて、生への無垢な讃歌でしかない。

僕にはわかるのだ。

読了日:01月26日 著者:ジョルジュ バタイユ

https://bookmeter.com/books/12769128

■野生のアイリス

読了日:01月25日 著者:ルイーズ・グリュック

https://bookmeter.com/books/18572186

■幻想小説とは何か: 三島由紀夫怪異小品集 (906;906) (平凡社ライブラリー)

読了日:01月23日 著者:三島 由紀夫

https://bookmeter.com/books/16252758

■内的体験 (平凡社ライブラリー)

痙攣による自己表現が爆発し炸裂し太陽に向かって唇から漏れたものが勃起している。

読了日:01月18日 著者:ジョルジュ バタイユ

https://bookmeter.com/books/527434

■青空 (晶文社クラシックス)

再読

第2次世界大戦やスペイン内戦の足音がすぐそこにまで迫っている中、墓場での男女の恍惚感はある意味では生そのものが死と表裏一体であることの最高の瞬間なのかもしれない。この最高の瞬間というのは、哲学的な頂点を超えたものであり、この瞬間は、深い沈黙と孤独でもある。死による命の分断が、生の連続性を一層引き立てる。エロティシズムとは死までの生を称えることであり、エロティシズムは人間精神の頂点にあるとしたバタイユの思想を裏付けているかのような作品とも思えた。

読了日:01月17日 著者:ジョルジュ バタイユ

https://bookmeter.com/books/12614

■坂口安吾全集〈4〉 (ちくま文庫)

読了日:01月17日 著者:坂口 安吾

https://bookmeter.com/books/13164

■他人まかせの自伝――あとづけの詩学

僕の大好きな作家であるタブッキの現実と虚構の境界が曖昧にされるような自伝であり、彼の作品の創作裏話のようなもの。

レクイエム

供述によるとペレイラは……

遠い水平線

島とクジラと女をめぐる断片

いつも手遅れ

この五つの作品をタブッキ自身が語る。

タブッキの作品は考察することがナンセンスかも知れないが、『遠い水平線』のタブッキ自身による作品についての回想が特に僕をとらえた。

テクストから飛び出し、読み手を笑い、また無へと帰ったスピーノ。多分僕はずっとスピーノの笑いを考える。

読了日:01月15日 著者:アントニオ・タブッキ

https://bookmeter.com/books/3138543

■服従 (河出文庫 ウ 6-3)

ニ〇二二年のフランス大統領選挙の決戦投票で、イスラーム政権が成立するという設定で、主人公のインテリ文学者が冒頭のかなりまともな文学論を急展開させるがごとく、社会風潮へと迎合してしまっていく様がいつものウエルベックのざらざらしたシニカルでエロい描写と共に露呈されていく。

「文明は暗殺されるのではなく、自殺するのだ」

トインビーの引用も刺さる。

僕は地図と領土の方が最後のざらざら感がもっとあった気がするので好きかもしれない。

読了日:01月09日 著者:ミシェル・ウエルベック

https://bookmeter.com/books/11729310

■百年の孤独 (Obra de Garc´ia M´arquez)

長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思いだしたにちがいない。

『百年の孤独』ガルシア・マルケス 新潮社 p12

再読

色んなブエンディア一族のアルカディオかアウレリャノが色んなウルスラや土を食べる女と愛を奏でて、最後は豚のしっぽとして塵のように消え去ってゆく。

フォークナーのアブサロムを彷彿させるが、フォークナーにはなし得ないマジックリアリズム溢れるテクストたち。

20世紀最高峰文学だと思う

読了日:01月03日 著者:ガブリエル ガルシア=マルケス

https://bookmeter.com/books/574744

▼読書メーター

https://bookmeter.com/

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。