【最近読んだ本】答えの出ない問題に向き合い続けるって、大事なことだ。

この本を読んでいて思い出したことがあった。

大学生の時、友人に頼まれて、彼女がやっていた家庭教師のアルバイトのピンチヒッターをやったことがあった。

彼女とはそれほど仲良くはなく、友人を通して頼まれたのだと記憶する。私も何人か家庭教師をしていたし、塾講師もやっていたから、適任だと思ったのだろう。

確か2、3回のことだったし、学生時代はとにかくお金を稼ぎたかったので、喜んで引き受けた。

指示されたお宅へ行ってみると、きれいで優しいお母さんが出てきてくれた。生徒は中学1年生の女の子。科目は英語だった。かわいらしい子だったが、年齢より少し幼く感じた。(仮にAちゃんとする)

「単語が覚えられない」と友人に聞いていたので、とにかく単語の暗記を中心にしようと思い、テキストから5つの単語を選び出した。

「まずはこれ覚えよっか。あとでテストするからね」

そう言って、単語を練習させた。

Aちゃんはノートを広げ、真剣に単語を綴っていく。

難しいものではない。中1で習う、cat、book、penのようなものだ。

こちらが「もうそれくらいでいいんじゃない?」と止めるまで、Aちゃんはcat cat cat・・・・とノートを真っ黒になるまで埋めていく。

かなり時間をかけて5つの単語を何度も練習させた後、「じゃあ、テストするよ」と、即席で作った単語テストの紙を渡した。もちろんたった今練習したばかりの5つの単語だけを書くものだ。

すると、Aちゃんの手が止まった。困ったように私の顔を見ている。

「どうしたん?今練習したやつばっかりやで。書いてみて」

促してみても、鉛筆を持つ手は動かない。

ふざけたり、反抗したりするようなタイプの子ではなかったので、ああ、本当に「書けない」んだと気がついた。もう思い出せないのだ。何一つ。

私が教えていた学習塾は、いわゆる「進学塾」ではなく、学校の授業についていけない子たちを救済するような「補習塾」だったから、勉強が苦手な子を教えることには慣れていたが、Aちゃんは「勉強が苦手」とか「覚えるのが遅い」というのとは何か違った。

今から30年ほど前のことで、まだ「発達障がい」という言葉は一般的に使われていなかったが、この子は「文字を覚える」ということが生まれつきできないんだな、ということだけはわかった。

結局私はAちゃんに1つの単語も覚えさせることができないまま、ピンチヒッターを終えた。

ライターになってから大阪府の事業に関わるものをライティングする機会が多く、7、8年前には障がい者の雇用促進事業として、企業向けに「障がい者と一緒に働くためのハンドブック」を作成することになった。

身体障がい者ではなく、働く意志のある知的障がい者と精神障がい者を企業にもっと採用してもらうことを目的とした冊子で、雇用の現状や障がいの特性、一緒に働くために企業側がどのような職場づくりをすべきかということや、実際に働いている人のインタビュー、支援機関からのアドバイスなどを取材して書いた。

取材の一環で、企業に学んでもらうためのセミナーにも参加させてもらったのだが、その時に「識字障がい(ディスレクシア)」といわれる人の目にはどのように「文字」というものが映っているのかという資料を見た。それは私の知っている「文字」とはまったく異なる見え方だった。ぼやけていたり、にじんでいたり、黒い塊だったり、不規則だったりで、見ているだけで車酔いでもしているようなしんどいものだった。

ふとAちゃんのことを思い出し、あの子もアルファベットが違う見え方をしていたのかもしれないなと思った。真似はなんとかできても、文字として頭にとどめておくことができなかったんだな、と。

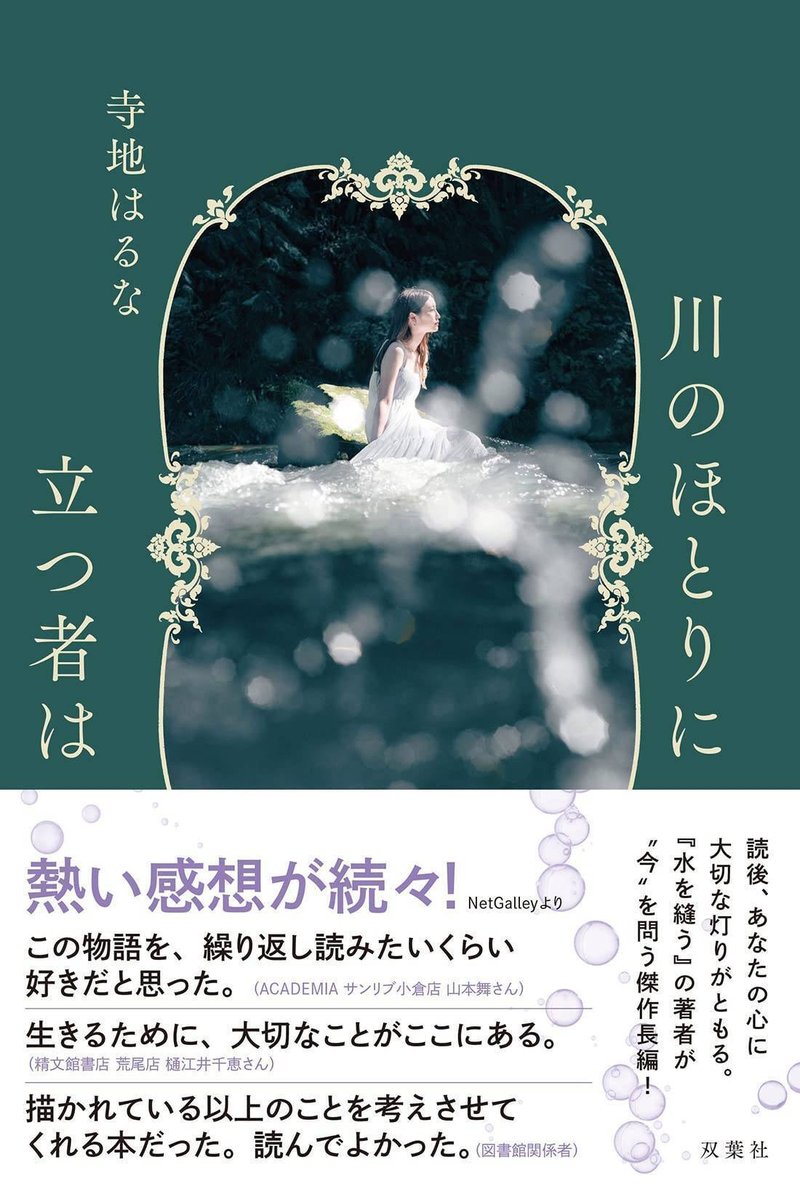

寺地はるなさんの『川のほとりに立つ者は』は、私のそんな記憶を呼び起こした。

ネタバレしない程度にあらすじを書くと、こうだ。

カフェの店長を務める清瀬は、恋人である松木がある「隠し事」をしたために会わなくなる。ある日、松木が大けがをして病院に運ばれ、意識不明だという連絡を受けて駆け付ける。幼馴染の友人、樹(いつき)とケンカしたことが原因で、樹もまた同じように意識を失って入院中だった。

謎めいたこの「ケンカ」の理由を探るため、松木が意識を失っている間に、松木の部屋を訪れた清瀬。そこで見つけたのは、子どものような拙い字で練習したノートと手紙の下書きだった。清瀬は松木の「隠し事」を知ることになり……。

この物語は「発達障がい」というものを1つのテーマにしていることは確かだが、そんな呼称はないけれど、多くの人が持っている「歪み」や「弱点」のようなものも描いている。ウソをつくことしかできない人、暴力をふるうことしかできない人、自分の立場でしかものを考えられない人、人に心を開けない隠し事をしてしまう人、自分で抱え込んで人に頼れない人。

松木が最後に言っていた言葉が心に残る。

「努力ってたしかに尊いけど、努力だけが正解なんかな。近眼の人はメガネをかける。努力して視力あげなさいなんて誰も言わん。足怪我したら、杖使う」

欠落しているものに対してそれを補うだけで努力など求められないのに、「字が書けない」人は「努力」を求められる。そのことへの疑問だ。

この世の中の「普通」の基準とは何なのか。

なぜ「普通」であることが求められるのか。

欠落や弱点を、その人の「特性」と認めることはできないのか。

そんな疑問がふつふつと湧く。

物語の中に、この答えはない。作者は答えを書いていない。きっとこの本を読んだ一人ひとりが考えるべきことだからだ。簡単に答えは出ないが、この問題に向き合い続けなければならない、向き合ってほしいんだ、というメッセージが読み取れた。

ただ、寺地はるなさんの本は、読後感が良い。

「あなたにとって、明日がよい日でありますように」

いつもそんなふうに、少しでも明るく前向きな「明日」を読者のために願って書いてくれているような気がする。

おすすめ度:★★★★☆

▼寺地はるなさんの本は、こちらもおすすめ!▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?