ビジネスモデルを動態的システムとして捉えるにはー『ビジネスモデルダイナミズム』

AmazonやNetflixのビジネスモデルを見ていくと、将来的にこうなると予想もしていない、ある種のダイナミズムが起こっています。まるで「赤ちゃんが大きくなって成人して、仕事に就く」かのような生命的な動きをしている。このことを「ダイナミズム」と呼んでみよう、とそう思ったのがきっかけです。

AmazonやNetflixは最初からこうなることがわかっていたのか?

たとえばAmazon。最初は世界最大の書店と言われて、また自分たちもそう呼んで、最初は本だけを売っていました。なぜ「本」を選んだのかと言うと、仕入れをしてもすぐ返本できるし、在庫を持たなくても、注文が来てから問屋に注文して送れば大丈夫だから、です。ベゾスの自伝の中にはこんなふうに書かれています。 一〇冊注文すると送料がタダになる仕組みだったので、注文された本は一冊だったとしても、要らない本も含めて一〇冊注文する。そして届いたら九冊返本し、注文があった一冊の本だけをお客さんに届ける。

ものすごく小さな小さなビジネスモデルで、小さな小さな価値でスタートしたこのAmazon が、今や世界最大のショッピングサイトになりました。Prime Airというドローンで荷物を運ぶサービスが千葉県でも実験されたりしています。ウェブインフラとしても、Amazon のウェブサービスが落ちたら世界のさまざまなサービスも落ちるくらい重要なクラウドインフラに成長しました。ビジネスモデルがまるで生命のようにダイナミックに変化しているのです。

同じような例に、DVDの郵送レンタル、Netflixがあります。月額定額のレンタルサービスで、ポストに入れて返せる。便利ですよね。僕もアメリカにいたときにはよく利用していました。しかし今やNetflixは、動画ストリーミングのサービス会社だと認識されています。会社が資金調達して何になったか。ネット業界のハリウッドです。あわやアカデミー賞を受賞するんじゃないかと言われているような映画をNetflixが作っている。Amazonも同様の戦略をとっています。ハリウッドよりも、ネット配信の会社が名作を作っていく、そういう時代になったんです。

さて、これは最初にDVDを郵送しているときから計画していたことなんでしょうか。もちろん、「こうなったらいいな」程度の話はあったでしょう。けれどおそらくですが、成長していく過程でハリウッドの背中が見えてきたんじゃないかと思うんです。

たとえばFacebookがもともとは大学生の「可愛い女の子判定サイト」のようなものからスタートしました。YouTubeもそう。もともと出会い系動画サービスが、こんな動画サービスを展開している。実は、将来的にこうなると予想もしていない、ある種のダイナミズムが起こっているんです。まるで「赤ちゃんが大きくなって成人して、仕事に就く」かのような生命的な動きをしている。このことを「ダイナミズム」と呼んでみよう、とそう思ったのがきっかけでした。

フィールドでビジネスモデルを動的に認知する

それが起こっていることのロジックを、どう描けばいいんだろうか。ビジネスモデル・キャンバスにもいろいろな使い方があります。能動的なもの、受動的なもの。

ひとつは、ビジネスをまるで観客席からサッカーを眺めているように客観的に描くやり方。ビジネスのまっただ中にいると、どうしても全体が見えなくなる。客観、俯瞰して見ようと描いてみる。この場合、確かに全体が見えて「わかった!」ということにもなるんですが、ある種の物足りなさを感じます。人に見せても「それで?」って言われてしまうこともある。

実は、もうひとつの使い方があります。スタジアムの観客席じゃなくてフィールドプレイヤーになって、フィールドを感じながら見る視点です。「次にどこにパスを出すべきか」、フィールドにいるとわからないんですね。観客席からならあそこに出せばいいってわかるんです。ところが、その場にいたらわからない。

たとえば、今、みなさんが起業しようとして、エンジェルから300万円とか400万円くらい投資してもらったとします。「はい、ネットサービスをやっていいですよ、何をやりますか?」と言われても、すぐにはぱっと思いつかないですよね。これはサッカーで言うと、パスを出せない状態です。

NetflixにしてもYouTubeにしてもAmazonにしても、なぜ、あの時あの瞬間に、このパスを出せば通るとわかったのか。なぜパスを通した後に、こうやって発展することがわかったのか。

これはフィールドプレイヤーとしての世界認知、認識モデルとしてビジネスモデルを捉えていたからです。フィールドプレイヤーとしてビジネスモデルをどう認知するか。その認知モデルとしてのビジネスモデル・キャンバスの使い方があるわけです。これは俯瞰的な分析モデルとはまったく異なります。

大企業の場合、どうしても観客席から、まるで他人事のようにビジネスを捉えて、「ああ、うちの会社はこれだからダメだな」って、分析的に使ってしまう。でも、本来われわれが体得しなければいけないのは、フィールドプレイヤーとして世界をどう認知するのかという、認知モデルとしてのビジネスモデル・キャンバスなんです。これを血肉化しないといけない、ということなんです。

オートポイエーシス型ビジネスモデル

「オートポイエーシス」という、第三のシステム論と言われているものがあります。システムは、第一世代、第二世代、第三世代と進化している。第三世代で「オートポイエーシス」、「オート」というのは「自ら」、「ポイエーシス」というのは「生産」。 つまり自己生成するという意味なんですが、これは有機生命体をシステムとして捉えるために作られた新しいシステム論です。

たとえば、目が色を認識する時に、古典的には「赤い光がやってきて、それを赤い光として認知する視神経があって、それで『赤だ』と脳が認識したとインプットしたものがここで認識された」と捉えます。ところが実際に起こっていることは、 確かに赤い光を感じるような、あるきっかけの光はあるんですが、それをどんな赤として見るのかというのは、実は脳が勝手に作っている、ということがわかってきたんですね。インプットされた赤い色はきっかけに過ぎず、赤の具体的なテクスチャは脳が作り上げている。もっと極端に言うと、脳は、赤いものを見ていなくても赤いものを感じたりするんです。

たとえば夢などはわかりやすいでしょう。赤いものを見なくても、脳は赤いイメージを生成しています。赤を脳内で自己生成しているわけです。 外からのインプットを受けて単純反応するのではなく、脳の中で妄想的に作っている。こういう脳神経系のシステムを、「オートポイエーシス」と名付けたんです。

このオートポイエーシスを特徴づけるのは、ひとつは、他からの反射的な反応ではなく自律的なはたらきだということです。そして、その自律性を支える個体性については「ここまでが自分の範囲だ」と自己決定する、という特徴があります。

そしてもうひとつが、「情報の入出力がない」ということです。インプットがないのに妄想が繰り広げられるのが脳神経の世界。どうやら、単純な因果関係がない。単純な目的があるわけでもない。システムが自身を自己生成すること自体が目的化しているんです。

これを経営の知識創造という文脈で野中先生、紺野先生が説明されています。1970年代、80年代というのは、第一世代の「動的平衡」。わかりやすく言うと、エアコンみたいなものです。部屋が寒くなったら暖房を入れる、暑くなったら 空調を入れて冷やす。そんなふうに外的環境変化をベンチマークして対処し、状態を保つ。これが動的平衡です。このシステムは非常にわかりやすい。こういうときには、経営的に言えば、基本的にキャッチアップしていけばいい。わかりやすいのはオイルショックです。1970年代、オイルショックのときに、日本の自動車メーカーはいっせいにエコな低燃費車、小型車を作りました。それがアメリカで大ヒットする。「うまく環境変化に対応したものが勝つ」という世界です。

しかし90年代になると、そういう外的環境変化をキャッチアップするだけではうまくいかない。コダックの話がそうです。フィルムのカメラがなくなろうとするとき、フィルムのコストを下げるとか質を上げるとか。そんなことではもう対処できません。フィルムそのものが要らないんですから。それぐらい大きな外的環境変化が起こったときには、企業は自らを変えていかないといけない。外の変化を受けて揺らいで、組織がグラグラッとしている。自己形成をしている、と。富士フイルムは、フィルム技術を横展開をしました。液晶テレビや、携帯電話のスマホのフィルム。さらには、医療品、化粧品に展開していく。

でも、これだけじゃないんですね。2000年代に、オートポイエーシス型になってきた。

たとえば Apple。iTunesで音楽を売り始めました。Apple一社で価値を生み出すのではなく、パートナーと組んで価値を生み出している。Appleはその後、映画も配信するようになりました。そうなると映画会社もまた中に入ってきます。更に今の稼ぎ頭はゲームです。ゲームアプリ、ミクシィがモンストを出したら、その課金をAppleが代行することによって三割をもらうわけですね。それがすごく大きな収益になっている。ここでは環境は「外部」ではない。環境と一体になって価値を共創していく。その境界線はシステム自体が自己決定する。境界がシステムの成長にともなって広がっていくのです。

ApplePayが中国で始まって、今度は日本でも始まると言われています。「じゃあ今度は、小売店の決済システムを飲みこもう」と。どんどん、どんどん境界線を自己決定しながら広がっていく。もはやここでは、オイルショックなどの外部からの圧力は不要です。自己生成的にエコシステムが構築されていくわけです。

境界を自己決定し、自己生成するビジネスモデル

Amazonが発展する、Netflixがビジネスモデルを転換する、Facebookがちょっとした遊びから始まって、SNSとして急成長する。これらは、何かの問題を解決するためとか、外的環境変化に 合わせて対応するためだとか、そういうことでは 説明できません。オートポイエーシスの自己生成的なシステムの展開が含まれているんです。

基本的にビジネスモデル・キャンバスは、大黒柱と玄関、それを作りだす台所や書斎......、こういうふうに構造化されたモデルです。

ここで注目したいのが、内部でもなく外部でもない、その中間領域の「縁側」的な要素である、顧客セグメントとパートナーです。この中間領域を軸にオートポイエーシス的に境界を自己決定していくモデルになっているんです。顧客やパートナーを増やしながら、モデルの境界を自己決定していくシステムを描くのに非常にしっくりくるんです。これは「一から多」をダイナミックに生み出すシステムなんです。

場の研究所所長の清水博先生は、システム構築のロジックとして、従来の「多から一」をつくるというやり方では限界がくるんじゃないかとおっしゃっています。ある目的のために多くの部品を集めてきて、ひとつのものを組み立てるという機械論的なやり方では、FacebookやYouTubeやさまざまなネット企業のことは全然説明ができないんです。逆の、小さな「一から多」を生み出すダイナミズムでしか説明できない。

多くの部品を集めてきて、組み立てるとひとつの機械が動くというのは、理論的にもわかりやすいです。因果関係もはっきりしているので、こういう部品を組み合わせれば時間が計れるというのがわかる。けれどもこのシステムには命が宿っていないわけです。時計は時計のまま、ほかの機械に変貌することはありません。成長しないのです。 境界を拡張することもありません。

しかし「一から多」というロジックは違います。まさにひとつの受精卵から生命が生まれるように分裂しながら成体になっていく。受精卵の状態では、犬が生まれるのか、猫が生まれるのか、人間が生まれるのか、よくわからない。しかしそこから多が生まれて、立派な大人になる。ベンチャーも同様です。小さな組織として生まれ、そこから自らを自己生成し境界を自己決定していくオートポイエーシス的な生命システムでビジネスを構築するほうが、よっぽどいいんじゃないか、おもしろいんじゃないか、予想もつかない発展性があるんじゃないか、と思っているわけです。

ビジネスモデルイノベーション協会も、ある種 の生命論的な立ち上がり方をしている、と僕は思っています。目的から部品を集めて組み立てたのではないんです。

受動的なモデルから能動的な自己生成システムを描く

有名なナプキンメモです。Amazonのジェフ・ベゾスが、ベンチャーキャピタリストから問い詰められたときに、このナプキンスケッチで、「いや、うちのビジネスモデルはこうだから大丈夫だ」って説得したと言われています。

「カスタマーエクスペリエンス、ユーザーエクスペリエンスをどんどん高めていく」。「トラフィックが増えれば、売りたいという人も増えてくるだろう」と。

ベゾスが書籍の次に手がけたのはおもちゃ、それからCD。いろいろなものを売るようになりました。そうするとセレクションが増えて、カスタマーエクスペリエンスがどんどん向上するんだ、と。この回転をとにかく速く回して成長していくことによって、ウォルマートから学んだエブリデイロープライスが実現できる。エブリデイロープライスを実現するのは、低いコストストラクチャーがあるからだ。これがウォルマートモデルなんだ、と。

まるで受精卵がどんどんどんどん分裂を繰り返すように、Amazonは、すごくシンプルにループを繰り返す。こうしたループを使ってシステムを理解するやり方をシステム思考といいます。システム思考では、時系列変化が起こっているときに、そのロジックをループを使って考えていきます。

システム思考的に考えていくと、たとえば Amazon のベゾスが強硬に言った「セレクションが増える」、つまりセレクションの自己強化ループが働いていると見ることができます。また、カスタマーが増えれば売上ボリュームが上がって、それだけ低価格が実現できる。これはコストダウンの自己強化ループが働いているということができるんですね。物流システムがどんどん充実していく自己強化ループも動いていて、レビューがどんどん動いていくというレビューの自己強化ループも動いていく。こういったビジネスモデルの内部で増殖するようにループが動いていく、このループの直感。これが、マーク・ザッカーバーグにしろジェフ・ベゾスにしろ、信念を支えていたものなんじゃないかと思います。

ちなみに「楽天」はどうなっているかと言うと、 カスタマーが増えてトラフィックが増えてサプライヤーが増える。ここまではAmazonと一緒なんですけど、彼らはモール形式ですから、モールのショップがみな、売りたいものを売るので、途中からセレクションがなかなか増えなくなるんです。みんなが同じようなものを売ってしまう。そうすると、カスタマーが増えない。それで、あるとき気づいたんですね。「ポイントだ」と。

楽天で買いものする人は、ポイントがつくから買っている。ならば、カード加入を促してリピート購入させていけばプロモーション費が捻出できると考えた。そこで、どんどん「楽天カード」のCMを打った。会員獲得の自己強化ループがはたらいて、今や楽天はファイナンス系の売り上げが利益の大半を占めるようになりました。

ビジネスが「生命」として「一から多」というかたちで成長していったり分裂して変化していったりするのか、生態を変えていくのか。これを観察していくとイモムシが蝶になる、変態を見ることができます。大きなビジネスモデルの転換です。

未来からのバックキャストによる因果の逆流

ベゾスが当初、未来に向けた自己強化ループを直感していたことが、彼がキャリアを捨ててこのビジネスに身を投じたことの理由になっていることは間違いないと思いますが、もう一方で、この「未来に向けた直線」に逆対応するようにして、「バックキャスト」による確信があったとも見ています。

スティーブ・ジョブズは、1997年に「30年の製品ロードマップ」を社内限定で発表しています。その中には、iPodとかiPhoneとか、既に入っていたんですね。もともとニュートンとか作っていましたから、これは不思議ではないんですけど、かなり正確に「ある時期にこういうものを出すんだ」という計画を立てていました。

なぜ、1997年の段階で、しかも倒産寸前でマイクロソフトから出資を受けなければたぶん倒産していた、そんな状態だったAppleでこんなことが見通せたのかというと、将来、コンテンツがネットを通じてデジタル流通する世界がくることを確信していたからだと思います。

まだAppleに戻る前のNeXTの社長だった頃に、「これからはネットワークだ。ウィンドウズとか言っているけど、あんまり関係なくなるんだ、ネットワークにつながらないコンピューターは無用だ」というようなインタビューでの受け答えがありました。そのときにかなりこの未来について直感していて、そこからバックキャストして計画していたんです。

1998年のiMac、デザインばかりが注目されましたが、本質的には、これはモジュラージャックに電話線をつなげばすぐにインターネットに繋がるコンピューターであることが最大の特長です。だからこそ、OSを立ちあげたときにいきなりダイヤルアップをさせようとするわけです。「プロバイダー契約をしましたか?」と。Windows95を立ちあげても、そんなメッセージは出ません。iMacのiはインターネットのiでもありました。既にOSレベルでインターネットにつながせようという、強力な意思を持ったコンピューターだったわけです。

ジョブズはコンテンツがデジタル流通する未来を見ていたから、そこからバックキャストして1998年にこのようなパソコンをつくることができた。

先ほど言った自己強化ループでは、「原因」と なるループを回すことで、「これはいけそうだ」という確信を持つわけです。しかしジョブズが行ったのは、その先の未来を「こうなるんじゃないか」という「果」を先にイメージした上で、それで「因」に逆対応していくやりかたです。こちらから未来に行って、さらに現在に戻ってくる。

往って還ってくる

仏教では「往還」が重要だと言われます。往くだけじゃなくて、ちゃんと還ってくる。弥陀の本願はみんなを救うことであり、それによって自分は死んでもなお極楽往生するに違いないと信じる。これが往くほうです。しかし往きっぱなしではないんです。往ってから還って衆生を救うという話がセットになっている。

ある生命を持った企業が、将来に向かって成功すると信じている。起業家が「いける」と思ったその瞬間の感覚というのは、「これから先、往生できる」という、往く話です。これだけで終わるのではなく、往生する身であるからこそ戻って衆生の側に還ってきてこういうことができると感じる、ということなんです。

清水博先生の「相互誘導合致」という言葉を使えば、「未来からやってくる自分の新しい居場所と個人の働きが誘導合致していく」というロジックがあるんです。さきほど紹介した自己強化ループと未来からのバックキャストというのは、そうした往還の相互誘導合致に対応しています。

誰がつくったかわからない〈無名の質〉が生まれる

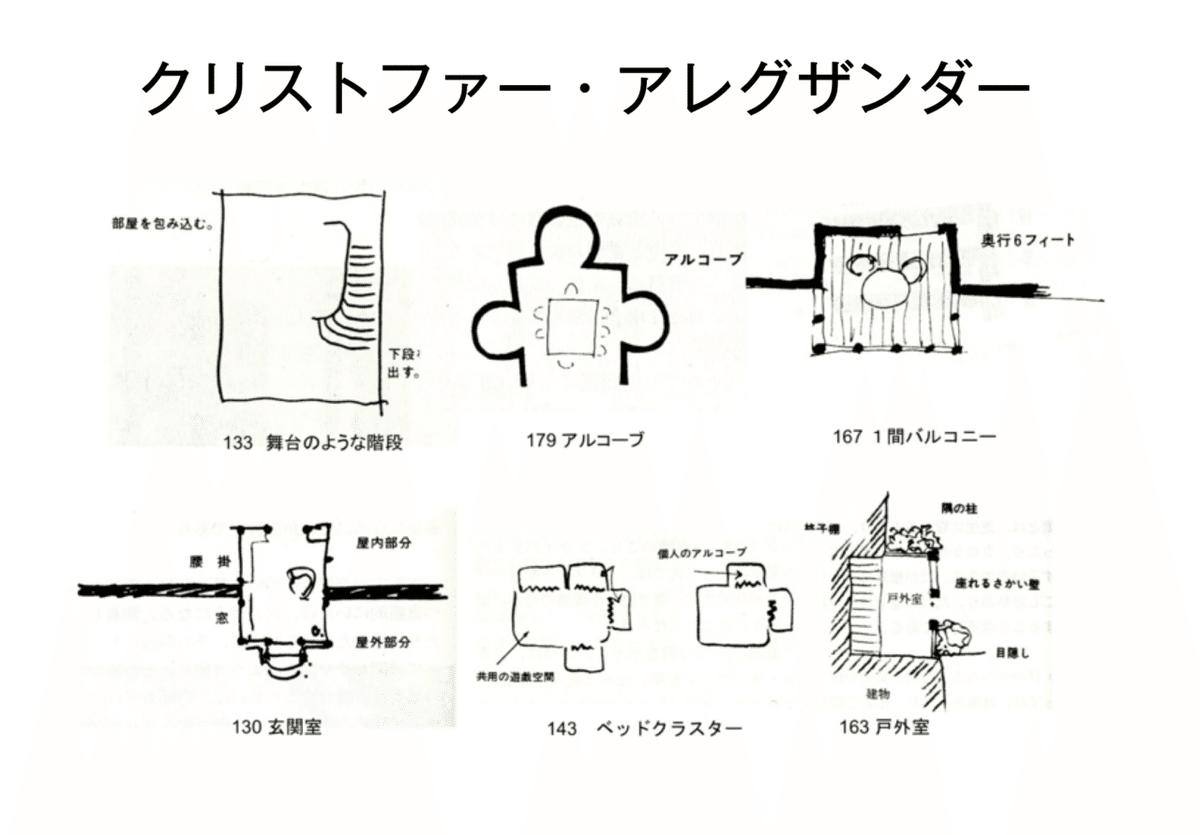

こういうことをやろうとしたとき、僕が考えているもう少し具体的な手法論。クリストファー・アレグザンダーという建築家の話です。

彼は常々、建築家のエゴで「すごくカッコいいのを作ったぜ」みたいな建物を建てていた。建てたはいいけど、暮らしてみるとすごく不自由だという事実を目の当たりにして、そうじゃないやり方があるんじゃないか、と考えた。

そこで、彼は252個のパターンを作りました。これはパタンランゲージと呼ばれています。パターンを組み合わせることによって、優れた建築ができるんじゃないか、と考えたわけです。そのランゲージをユーザーが、つまりそこで暮らす人たちが使うことによって、自分たちで作れるんじゃないか、と。それによって生まれてくるのは、名前のない〈無名の質〉、すなわち「クオリティ・ウィズアウト・ネーム」です。

つまり、「誰が作った」という署名が入っているものではなく、みんなで作ったということになる。ブレーンストーミングの例で言えば、誰が出したアイデアかわからないけど、優れたアイデアが生まれてくる。こうしたことが、このパタンランゲージを使うとできるんだ、と。

残念ながら建築におけるパタンランゲージというのはそれほど成功せず、評価が低いらしいです。しかし、それが花開いたのはウィキペディアです。 ウィキペディアは、アレグザンダーのパタンランゲージの考え方に基づき、みんなが参加して、ユーザーが自ら使いたいものを作っていくということを、ネット上で実現した。

アレグザンダーは三つの指摘をします。パタン・ランゲージを実現するのに重要なのは、「whole =全体を知る」ということ。それから、いきなり作るんじゃなくて「徐々につくる」。そして、「参加型」である。

僕は、この三つの要素は、違う側面から見たリーン・スタートアップだと思うんです。パタン・ランゲージの視点から見たリーン・スタートアップ とは、「参加型」のプロセスだということ。

アレグザンダーがめざしたものは、ユーザーと一緒に共創すること。共に創っていったら、ユーザーが作ったのか、われわれが作ったのかよくわからないけど、とにかくクオリティ・ウィズアウト・ネームというものが生まれてくる、と。リーンスタートアップでは、「参加型」を強調したいと思うんです。顧客との共創のための方法論と捉えられるんじゃないか。「MVPを作って試せ」じゃないんですね。「検証しろ」じゃないんです。 顧客とのコミュニケーションであり、共創であり、さきほどの自力と他力という話にもつながっていくんですね。能動的で、受動的なプロセスなんです。

さて、この写真はお茶碗です。民芸品と呼ばれるものです。民芸品というのはまったく無名です。誰が作ったかわからない。「信長が愛した茶器」。実は、朝鮮半島で名もない人が、適当にとは言わないですけど、作ったもの。それが美しくなるかどうかというのは、「自分が美しくしよう」というエゴではなく、大量生産の中でとにかく無我になるわけです。自分というものがなくなっていく。 うまくやってやろうとか、カッコよく作ってやろうとか、人と違うことをやってやろうとかではなくて、どんどん他力に委ねていく。そして、その委ねられた他力によってできあがったお茶碗を「美しい」と発見するということが起こるんです。

「共感」を超えた「共存在」

Facebookのザッカーバーグは、今もドローンに投資したりARに投資したり、すごいと思います。でも、僕はザッカーバーグが成功し続けている、突き動かされているところには、どこか自力じゃなくて他力の要素があるんじゃないか、というふうに思っています。

どうしても、「オレが共感してやった」ということになりやすい。これは清水先生の分類で言うと、〈共感の場〉、もうひとつ別の言い方をすると、イベントの場ということになります。

今日のイベントもそうです。イベントをやろうとすると、まず目的を決めます。お客さんはこれだけ呼んで、講師の方は何人呼ぼう、と。目的があって、その目的のために集めてくるんですね。そして、確かにここに集まったわれわれは、「共に生きている」という状態にはなります。今日楽しかったし、これから飲みに行くとみんなワーッと盛り上がります。でも、多分、盛り上がりは今日までですね。今日で終わっちゃうんです。イベント的に終わるんです。

しかしもう一歩踏み込んで、〈共存在の場〉というのは、それがイベント的に終わらないです。ドラマが続いていくんです。それが「共に生きていく」ということなんです。受精卵がそこから発展していく、これは、イベントと違って覚悟がいるわけですね。

ビジネスモデルイノベーション協会が立ちあがるときもそうでした。「このメンバー、この理事で行くんだ」と。ある種の結婚みたいなものですよ。決意するわけです。共に生きていこうと言って集まったメンバーがあると、そこは他力の場というのが生まれる。

イベントは自力なんですね。「オレは、このイベントを成功させる」という、そんな感じなんです。ところがドラマの場というのは、委ねるんですね。どうなるかわからない。でも、それがドラマとして展開していくということなんです。

共感が重要だという話が今日出ましたが、それだけでも足りない。共感というのは、意地悪くいえば「おまえらの不便を直してやろう」なんです。そうではなくて、「そこに共にいる」ということが重要なんです。

たとえば震災後の地域を復興するときに、共感なんていう話じゃ全然動かないですよね。被災者に共感する、なんておこがましい。共感という生易しい言葉では表現できないような究極の状況に置かれているわけです。そういう人が、よそから来た人に「共感した」と言われたらイラッときますよね。「おまえに何がわかるんだ、東京から来て」みたいな話になります。でも、もしそこに共存在、「そこに一緒にいる」ということだったらどうでしょうか? きっと、違いますよね?

「共感レベル」ではなくて「共存在レベル」のビジネス構築が、おそらく今後求められていくだろうし、それにトライしていきたいと思っています。

未来から感じ取るためのフレームとしてのビジネスモデル・キャンバス

最初の話に戻りますが、ビジネスモデル・キャンバスを、この他力の場、共存在を描くツールとして使っていくには、まずはそれを自分の世界を認識する認知モデルとして見て、人と出会ったときに、たとえば「彼とプロジェクトをやったら、こういうことが起こりそうだ」という未来の予感を、未来から感じ取る。

普通は感じ取れないです。でも、それを感じ取れるようになるフレームとしてビジネスモデル・キャンバスを活用できたら、すごくいいんじゃないかな、と思います。他力から出発する、無意識ということです。無意識は行動を決めているんです。そして、自力のほうの意識に一回行って、もう一回無意識に戻ってくるんです。回向(えこう) なんですね。「往還」していく。

この「往還していく」というのがひとつのポイントなんだろうな、と思います。「一と多」、これも「一」から始まって「多」に行って、恐らくワーッと広がった「多」がもう一回、「一」になっていく。

共存在からスタートして、こういうイベントのような共感の場を作りながら、また共存在としての存在を広げていく。「往って還ってくる」ことをビジネスモデルの中に組み込んでいけたら、もしくはそれを使う上で、ビジネスを立ち上げる上でやっていけたら、何かヒントになるんじゃないか。

この話を、ダイナミズムというものの説明、生命論的ですから、本当にわからない、謎ばかりなんですけど、そういうことにつなげていけたらいいな、と思っています。そして、たとえばワークショップみたいなイベントをどうやったらドラマの場に変えていけるのかというのは、われわれビジネスモデルイノベーション協会でも今後取り組んでいきたいテーマです。

未来へとドラマが展開していくような取り組み。そこにビジネスモデル・キャンバスをどう活用していくか。未来を感じ、未来を創出する、文字通りキャンバスとして活用の幅を広げていきたいと思っています。

※2016年3月12日一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会主催『ビジネスモデルオリンピア2016』講演より一部加筆修正しました。

未来のイノベーションを生み出す人に向けて、世界をInspireする人やできごとを取り上げてお届けしたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。