コーチングについて言われる「答えはクライアントの中にある」という俗説はどこから生まれたのか?

日本は官民問わず、戦後、海外のもの、特にアメリカのものをどんどん取り入れていったわけですが、問題もたくさんあって、中でも翻訳通訳の問題というのは誤解を生んだ挙句に、そのまま拡散してしまい、収拾がつかなくなっている、ということがあります。

コーチングについて、「答えはクライアントの中にある」という言説について、これは今時、プロコーチの方があまり言うことはないかとは思っていますが、それでも、これをコーチングの限界だと思っている方もいるらしく、いやいや、この言葉は間違っているからね、と訂正したくなります。

結論から言うと、この言葉、当初の意図としては、「答えはクライアントの中にしかない」が正解だと思います。何らかの理由で、これが間違った訳し方をされ、なんとなくこう言うとかっこいいよね、というキャッチフレーズ的に広まってしまったのかな、と。

エビデンスがないとこういう話はあやしい話になるので、いろいろ検索していたら、CTI出身で初期の頃から活躍されている赤木広紀コーチのプロフィールに、関連しそうな言葉が書かれていました。

学生時代からの目標が消え、人生の方向を見失い、無味乾燥な毎日を送っていたある日、不思議な縁で一冊の本を手にします。

『部下を伸ばすコーチング(榎本英剛 著)』

その中に書かれていた

「あなたが必要とする答えは、あなたの中にある」

との一節を目にしたとき、体にカミナリが走ったような衝撃を受けました。

そして、コーチングこそが本当に自分の求めていたものだと気づき、再び人生に希望と生きがいを取り戻したのです。

この記述の後に、「2000年1月、勤めながらコーチングの勉強を始め、」とありますので、少なくとも2000年1月より前の話。ちなみに榎本さんというのはCTI JAPAN立ち上げ期に関わられていた方で、『部下を伸ばすコーチング』の初版発行は1999年8月16日。時代的には日本のコーチングの黎明期と言ってもいいかと思います。

この本に書かれていたという「あなたが必要とする答えは、あなたの中にある」ですが、この本は副題が「『命令型マネジメント』から『質問型マネジメント』へ」とありますように、上司部下の関係を「支配・従属的な人間関係から協働的な人間関係へ」とシフトさせましょう、そのためにコーチングの考え方が有効ですよ、という本。「支配・従属的な人間関係」を「操作主義」とも批判していて、マクレガーのX理論・Y理論の話も出てきます。(余談ですが、別記事で今後、書こうとしている、ドラッカーとマズローとマクレガーの論争の話にもつながってきます。)

榎本さんは、この本の中で、「コーチングはシステムである」として、コーチングの3つの哲学というのを書いています。引用します。

コーチング・3つの哲学

①人は皆、無限の可能性を持っている

②その人が必要とする答えは、すべてその人の中にある

③その答えを見つけるためには、パートナーが必要である。

この3つ、確かにコーチングというサービスの基本を押さえていて、だからコーチという役割に価値があるんだ、と思える、見事な整理だと思います。

さて、それでは、榎本さんのコーチング観のベースにあります、CTIではどのように言っているのでしょうか?

CTIは『コーチング・バイブル』という書籍を出していまして、これが翻訳されています。手元に第1版~第3版がありますので、この記載を見ていきます。

初版は2002年。もちろん、榎本さんも翻訳者の筆頭に書かれています。そこでは、「クライアントが答えを持っている」という小見出しとともに、このように書かれています。

コーアクティブ・コーチングにおけるもっとも基本的な考え方は、クライアントが答えを持っている、もしくは答えを見つけることができるというものです。別な言い方をすれば、クライアントは決して人間として何か間違っていたり、欠けていたりするわけではなく、したがって彼らを「治す」必要はまったくないということです。(中略)そこで、コーアクティブ・コーチングでは、クライアントは必ず答えを持っていると信じることから始めます。コーチがクライアントに与えることができるのは答えではなく、問いなのです。コーチが投げかける問いによって、クライアントが自分の内面を探りさえすれば、実は自分が思っている以上に自分のことをよく知っていることに気づくはずです。それだけではなく、クライアントは自分が本当は何を望んでいるのか、何が自分のやる気を引き出し、何がやる気をなくさせるのか、どんな人生を生き、何を実現したいと思っているのか、また何を恐れ、どこで自分を抑えてしまっているかといったことについてもすべてすでに知っていることに気づくでしょう。もしかしたら、コーチから問いを投げかけられるまでは考えたこともなかった答えもあるかもしれませんが、答え自体はもともとクライアントの中にあったのです。

「答え自体はもともとクライアントの中にあったのです。」という近しい言葉が出てきますが、これはその前の「もしかしたら、コーチから問いを投げかけられるまでは考えたこともなかった答えもあるかもしれませんが、」とセットではないと、意味をなさないはずです。

ここでは、まず、「治す」という言葉に注目したいです。こちらはいわゆる人間性心理学でくくられているカール・ロジャーズのクライエント(来談者)中心療法、別名、非指示型カウンセリング、の思想の影響を色濃く受け継いでいることがわかります。

ちなみに、カール・ロジャーズはそれまで主流であったカウンセリングを「カウンセラー中心療法」と批判したようで、そもそもが「支配・従属的な人間関係」へのアンチテーゼとして生まれてきた言葉であった、ということがわかります。そもそも、患者ではなくクライエント(来談者)という名称を広めたのもロジャースだったようです。(参考文献:諸富祥彦『カール・ロジャーズ入門 自分が”自分”になること』)

ということで、ここまでの話を整理してみましょう。

クライアントが答えを持っている、という言説は、実は、クライアントは自分で答えを出すことはできない、とする、従来の「支配・従属的な人間関係」下のカウンセラーへの批判がベースになっています。ゆえに、この言葉は、正確には、

クライアントは自分で答えを出すことはできない、ことはない

という意味になります。否定の否定なので、これを肯定表現に改めると、

クライアントは自分で答えを出すことができる

ということになり、これが

クライアントが答えを持っている

になったものが、さらにキャチコピー化されて

答えはクライアントの中にある

となったのではないか、と推察されます。そんなこと誰も言ってないやーん、となる奴です。

ちなみに、2012年に発行された『コーチングバイブル 第3版』では、上記に引用した記述部分は、見出しから「人はもともと創造力と才知にあふれ、欠けるところのない存在である」と変わり、文章も下記のように変更されています。

私たちは、まずあることを宣言するところから始めなければなりません。それは、「人はもともと創造力と才知にあふれ、欠けるところのない存在である」ということです。人は「できる」存在なのです。答えを見つけることも「できる」し、選択することも「できる」し、行動を起こすことも「できる」し、計画通りに進まない時でも立て直すことが「でき」ます。そして、何よりも、学ぶことが「できる」存在です。こうした力はどんな境遇に置かれた人にも組み込まれています。(中略)コーチとして、クライアントが創造力や才知にあふれる存在だと信じていれば、自然と好奇心が湧き、可能性に心を開き、クライアントに指示命令する代わりに、クライアントとともにその可能性を探求しようとするでしょう。(中略)コーチの役割はクライアントに自らの内なる光を思い出させ、再びそれを見つけるのを助けるだけなのです。なぜなら、光はクライアントの中にもともとあるからです。

誤解を生んでいた文章がカットされ、代わりに光、という比喩表現が出てきました。right(正しさ)を求める人に、代わりにlightを、ということなのでしょうか?(←それは違う)

大事なことなので繰り返します。

答えがクライアントの中にある、なんて、誰も言ってないw

おそらく誤解を生んだ元は、CTIの「クライアントが答えを持っている」だとは思いますが、これも、「コーチがクライアントに与えることができるのは答えではなく、問いなのです。」と言っているように、クライアントにとっての答えは、コーチにはわからない、と言っているだけ。

もう少し理論的な背景を含めて解説します。

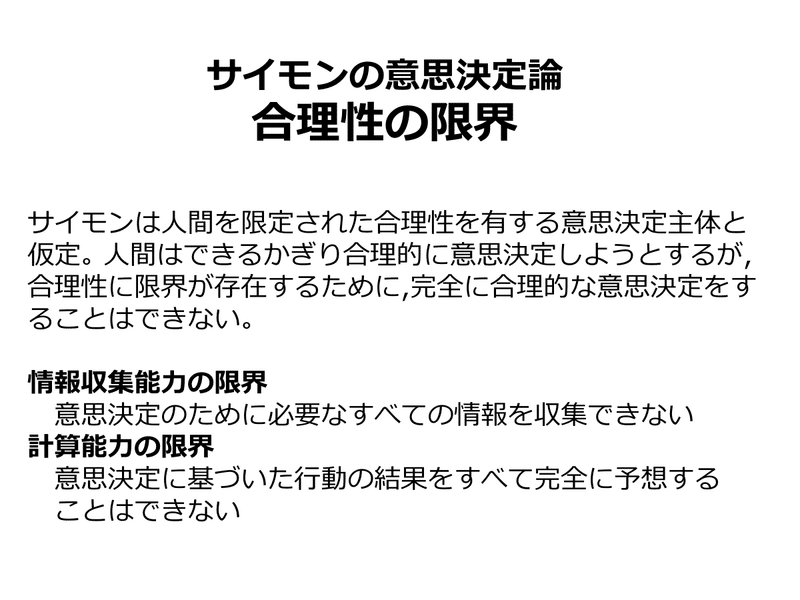

コーチングを理解するための大事な前提として、経済学の意思決定論の理解が必要になってきます。ノーベル経済学賞を受賞したサイモンは、「満足化原理」という名前で人間の意思決定の性質について説明しています。

サイモンによると、人間の意思決定プロセスは下記の通り。

その上でサイモンは、人間の意思決定の合理性には限界がある、と考えます。

ゆえに、サイモンは、人間の意思決定は限定された合理性のもとで行われる、とします。ゆえに、最適な意思決定は、満足化原理によって行われている、と。

つまり、クライアントにとっての「答え」は、ありとあらゆる可能性の中からクライアントが何を以て満足するか、によって決まるのだ、ということです。コーチとて全知全能の神ではないのですから、クライアントにとって何が満足かなんて、わかるはずがないこと。

これが、「答えはクライアントの中にある」の正体というか、真の姿です。

さて、今日のテーマはここまでですが、とりあえず、コーチングの三大スキル、と同様に、答えがクライアントの中にある、というのは、実は、コーチングをよくわかっていない人が言っている俗説なんです、ということを、この記事を読んでいただいた方は是非とも広めていっていただきたいと思っています。

そして、万が一、まだそんなこと言っているプロコーチの方がいらっしゃったら、自分が世間に誤解を振りまいて、コーチングのうさんくささを助長していることを理解されて、言動に気をつけていただきたいなーと心から思います。

現場からは以上です。

ご意見・ご感想・記事で取り扱って欲しい話題のリクエストも専用フォームより募集しております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?