旧日光街道ウォーク① 日本橋→千住宿

こんにちは、ばーどです。

2022~23年に、旧東海道完歩しました。

(このブログに載せてますので、よかったらご覧ください)

三条大橋でゴールした後は、東海道の「その次」を考えてなかったけど、街道ウォークの魅力にはまり、五街道の踏破に挑戦することにしました。

次の街道をどこにするか考え、住んでいる東京からも近い日光街道と奥州街道をチョイス。年が改まった2024年1月からスタートすることにしました。

1.スタート「日本橋」

2024年1月6日(土)。

自宅から、東京メトロで日本橋へ。

このルート、東海道のスタートも同じ。

いつか甲州街道や中山道に挑戦するときも、同じルートで同じ気持ちでここに向かうはずです。

獅子は守護を、麒麟は繁栄を願うものとされています。ちなみに、獅子が前足を添えているのは、東京都のマーク。

午前8時30分過ぎにスタートします。

かつての江戸の街は、地域ごとに特色分けができていて、最初に通過するのは「商業と金融の街」です。

COREDOの裏にある神社で、今日の道中の無事祈願の参拝です。

“伝統”と“重厚”を感じる街を抜け、更に進みます。

この辺りの地名は、日本橋本町。

写真はありませんが、武田薬品、第一三共、アステラスなど大手製薬会社の本社(東京本社)があり、「薬の街」です。

2.繊維の街・人形の街・玩具の街

街の雰囲気が変わりました。

現代も人や車の往来が激しい「メインストリート」からは離れ、華やかさがやや消えていますが、歴史と伝統を受け継ぎながら、明治以降の東京で発展進化した様々な産業が、目に飛び込んできます。

この先しばらく、街の個性を楽しみながら進みます。

創業370年 小津和紙

江戸時代の書店「耕書堂」の跡地に、東横インがあり、描かれた浮世絵の模写が入口に飾られています。

店を開いたのは、蔦屋重三郎。2025年の大河ドラマの主人公に決まっているようで、話題になりそうですね。

間もなく、日本橋横山町に入ります。

江戸時代から様々な物品を扱う問屋街として栄え、その後は主に衣料品や服飾品に特化した“繊維の街”として、広く知られるようになりました。

隣接する日本橋馬喰町(ばくろちょう)が、荷物運搬に欠かせない馬の売買地区だったことも一因だったと思われます。

東京都心を横断する靖国通りが、さらに東の千葉方面に向かい、京葉道路と名前を変えるが、浅草橋交差点。

3本の主要道路と神田川が交わり、さらにJRと地下鉄が交差する場所です。

道路と川が交差して物流の集積場の役とともに、関東幕府直轄領の代官屋敷を設け、江戸を守る警護も置かれたとは、江戸を支える重要拠点だったのですね。

その浅草橋は、古くから端午の節句の前には菖蒲人形市、桃の節句の前には雛人形市が開かれる場所だったことから、人形職人や問屋が多く、今でも"人形の街”として知られています。

CMでもおなじみのお店が並んでます。

年が明けて、これからひな人形の販売が本格的になってくるでしょう。

最近は戦国武将や「鬼滅の刃」がブームとなり、五月人形もその影響で少し様変わりしたなと思っていたら、ついに銀河系に行ってしまいましたか(笑)。

伊能忠敬の師である、天文学者高橋至時が天体観測を行った場所。

当時の星空はどのような風景だったのでしょうか。ロマンが掻き立てられます。

幕府直轄領から送られた米を収蔵する「蔵」があった場所。

街道による陸上輸送と、舟運による輸送、どちらも使える便利な場所です。

浅草橋交差点から辿っている国道6号は、旧水戸街道を整備した国道になり、千住付近まではこの道を辿ります。

BANDAIは戦後の1950年代の創業、社名は近くにある「萬代橋」から。

この先の浅草は古くからの繁華街。観光客や旅人を楽しませる玩具を取り扱う店も多く、この地での創業の基になっているかもしれませんね。

3.浅草

浅草は、浅草寺の門前町で、言わずと知れた繁華街。

ここに宿場が置かれなかったとしても、旅人はここで休息したり参拝したり食を楽しんだりしたのではないでしょうか。

この辺りに「浅草の一里塚」があったとされてますが、詳細は不明です。

相変わらず多いインバウンド観光客と、三が日をずらした初詣客で、かなり混んでましたね。

東武鉄道は、伊勢崎線と途中から分岐する日光線が、終点の東武日光まで通じてます。日光までの間、並走したり横断したりと、何度も出会うはずです。

最近、「スペーシアX」という豪華特急が誕生して話題となってますが、私の旅は、ゆっくりと街道ウォークですから、真逆ですね(笑)。

街道を少し離れて、隅田川沿いの公園まで来ました。

太鼓、バチ、山車、半被など、日本の祭りの必需品の専門店。

営業時間外でしたが、外観だけでも風格が感じられます。

水路の先には吉原遊郭があり、お忍びの客はここで小舟に乗り換えたとか。

いま通っている東浅草地区は、靴や鞄などの製造所が多いエリア。

浅草の周辺は、意外とモノ作りが盛んなんですね。

その先は、安宿や簡易宿泊施設が目につく地区。

高度経済成長期以降は、主に労働者が中心でしたが、最近はその安さから、海外のバックパッカーにも人気があるとか。

その起源も、街道沿いの木賃宿が多く集まっていたこと由来するそうです。

表に貼り出されている料金は、だいたい1泊3000円以下。冷暖房完備、カラーTVあり、などと書かれたところも、結構ありました。

外から見ても、わからないですよね。

4.泪橋・コツ通り

台東区から荒川区に入ります。

日本橋のある中央区をスタートしてますから、これで3つめの区です。

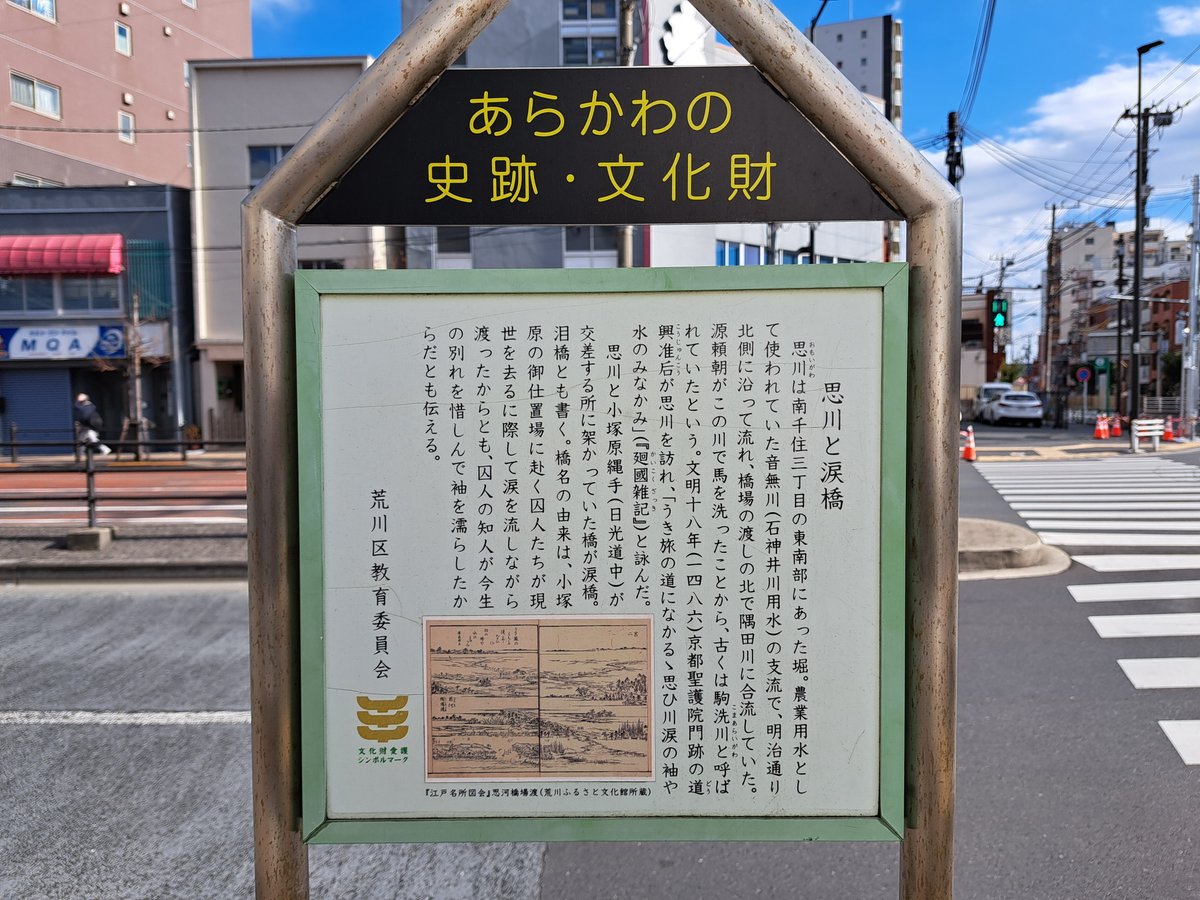

かつての思川にかけられていた、泪橋(なみだばし)。

その橋の先に小塚原の刑場があり、護送される囚人たちとの別れを惜しむ人達の泪から名づけられたと言われています。

国道6号から分かれた「土手通り」ですが、ここで車道は行き止まり。

歩道だけは陸橋でその先に繋がっているので、先に進めそうです。

路線バスもここで折り返しとなる

陸橋を渡りながら下を見ると、JR貨物の隅田川貨物駅に繋がる線路が、何本も広がっていました。

貨物線のすぐ先には、東京メトロ日比谷線とJR常磐線が、こちらは高架で並行してます。(メトロ=地下鉄=もここは地上を高架で走る)

陸橋で貨物線を越えた歩道も、目の前を高架で塞がれてしまい、ここは下りるしかありません。

人(と自転車)なら簡単に下りれますけど、クルマはそうはいかず、線路の前後で車道が途切れているのも納得です。

陸橋を下りたすぐ下が、小塚原刑場跡でした。

首切地蔵、延命寺、回向院と、死者を弔うために建てられた寺も、跡地に並んで残っています。

刑死者の解剖も行われ、江戸時代の「解体新書」の翻訳の参考にし、医学の面で役立てられたそうです。

街道を挟んで、回向院の反対側には、南千住駅が3つあります。

高架を走る「東京メトロ日比谷線」と「JR常磐線」、そして地下を走る「つくばエクスプレス」です。

左 JR常磐線の入口

芭蕉の「おくのほそ道」では、住まいのあった深川から千住までを船に乗り、千住で下船して日光街道を北へ向かう、というルートになってます。

ここ千住が、いわば第一歩の地と言えるでしょう。この先、芭蕉の足跡との出会いも楽しみです。

小塚原刑場跡から千住宿へ向かう街道は、「コツ通り」と呼ばれてます。

「小塚原」を省略したコツ、死者の骨から来たコツ、と2つの由来があるそうですが、いずれにしても刑場と繋がっているのですね。

5.<第一番>千住宿

コツ通りを進み、国道4号に斜めに合流します。

東京から青森までつながる日本最長の国道で、日光街道も宇都宮までは概ね同じルートを辿ることになります。

日本橋を出て300mほど重なってましたが、それ以来の再会です。

千住宿は、墨田川の両岸に宿場が分かれていて、今いる南千住が「下宿」、隅田川を越えた北千住が「上宿」と呼ばれていたそうです。

ちなみにこの2地区の区分は現代に続き、

下宿 → 豊島郡 → 荒川区

上宿 → 足立郡 → 足立区 です。

千住宿を2つに分けている墨田川を、千住大橋で渡ります。

ここに最初に橋がかけられたのは、1594年とのこと。

川を渡り、上宿(北千住)に入ると、「おくのほそみち 矢立初めの地」の碑があります。

矢立初めとは、旅日記の書き始め。

芭蕉はここで、「行く春や 鳥啼なき魚の 目は泪」と詠み、これが「おくのほそみち 矢立初めの句」とされています。

芭蕉とは直接関係ない、「河番付」「橋番付」なるものが描かれていました。

東海道の「越すに越されぬ」大井川が最高位の大関(当時は横綱が無かった)に君臨し、納得のチョイスです。

もう一方の三役には、京の都を流れる加茂川や、水の都大阪を流れる淀川がランクインしてます。単なるサイズだけではなく、人々との親和性や舟運の活用度なども加味されているのでしょう。

ちなみに目の前の隅田川はランクインせず、行事と記載されています。

こちらも興味深いランクインです。

西の大関は、山口県の錦帯橋。当時からその美しさと建築技術は評価されていたものと思われます。

一方の東大関は、岡崎市の矢作橋です。東海道にかかる当時の日本最長の橋ですが、水量が多く氾濫する川には架橋できなかったことと、徳川家ゆかりの地岡崎にあることも、その理由になっているでしょう。

ここでも、千住大橋が行司役に落ち着いてます。

少し脱線しましたが、旧日光街道ウォークを進めることにします。

千住は、宿場町であると同時に、隅田川の舟運による農作物の集積地としても発展した街です。

威勢のいい掛け声である「やっちゃい」が飛び交うことから、江戸の青果市場のことを「やっちゃ場」と呼ぶそうで、宿場内にもその痕跡や名残りが残されていました。

この先にある荒川は河川改修が何度も行われ、江戸時代の街道だった(とされる)ルートを辿ることはできないため、迂回することになります。

荒川を越えると、千住宿終わり。

次は草加宿へ向かいます。

日本橋→千住宿

距離 8.8km

所要 2時間50分(休憩除く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?