聖都バラナシ編 1

電車に揺られること4時間、なんとか次の目的地・聖都バラナシに着いた。ここはかの聖河ガンジスで有名なインドを象徴する街である。私はこの地を23年前に訪れたことがあり個人的にも大変思い入れがある。

当時世間知らずの18歳だった私は始めての貧乏旅行に何故かインドを選んでしまい、毎日質の悪いインド人にひたすら騙されつづけるという地獄を味わっていたのだが、ここバラナシにたどり着いてその独特の空気に癒されたのだった。

とはいっても当時のバラナシは結構治安の悪いところだった。火葬場で有名なマニカルニカガートなどは写真撮影なんてもっての他で、カメラを手に持ち歩いているだけでも危険だと言われていた(遠藤周作の「深い河」にも写真撮影した旅行者が襲撃されるシーンがある)。実際当時宿泊した宿には、旅行者の行方不明者捜索願の張り紙が何十枚ところ狭しと張られていて、心の底から震え上がったのを覚えている。

それでもそんな危険な空気の中にどこか妙に穏やかで、どんな異物でも受け入れてくれる謎の居心地の良さがあったのもまた事実で、そんなところに当時の私は安心感を覚えたのだろう。ある意味、それもまたインドを象徴する空気だったのかもしれない…。

当時と同じ安宿に宿を取った私は早速外へと繰り出した。久しぶりに同じ空気に身を浸す喜びにちょっとばかり興奮状態に陥った私は、当時と同じように声をかけてくるボート屋・物売り、その他チャイ屋で居合わせた客など、とにかくそこそこ歳いってそうなインド人を見つけては、

「いやぁ実は23年振りに来たんだけどさぁ!!」

と、馬鹿の一つ覚えのようにまくし立てつづけたのだった…。

「そ、そうなんだ!バラナシも変わったよね!」

と、どのインド人もみな話を合わせてくれていたのだが去り際、

「なんか瞳孔の開いた目でやたら「23年振り」を推してくる変な日本人に絡まれた、怖い…」

といった顔をしていたのは気のせいではないのだろう。

当時はむしろ私の方が「インド人すぐ騙してくる、怖い…」となっていたのに、である。

これが成長というものなのだろう。

「そう、それだけが満足感よ…」

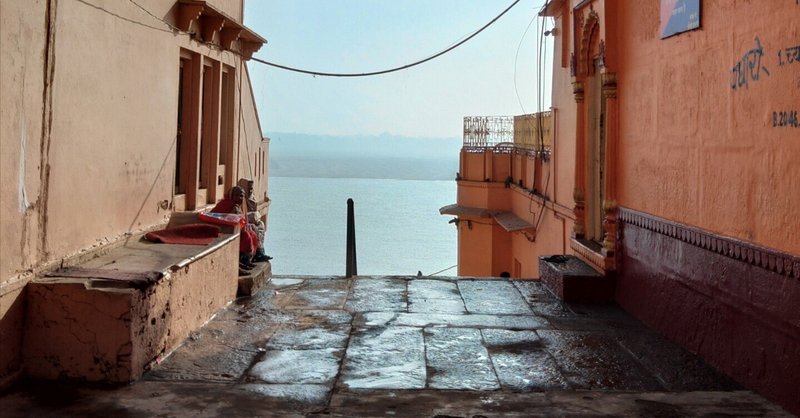

と、かの人の台詞を反芻しながら「最高にハイ」な夜を過ごした私は翌朝、今度は河岸から少しはいった路地裏の探索を始めた。しばらく歩いていると横道から登校中の小学生が一人現れ絡んできた。ヒンディー語は分からん、といくら伝えてもひたすらヒンディー語で語りかけてくる。インド人はいつもこうである。

それでも必死に聞き耳を立てていると「チャヒエー」(ほしいorしたい)と言っているのが聞き取れたので、そういえばそんな表現あったなすっかり忘れていた、と思いながら早速それを使って、

「貴様は何がチャヒエーなのだ?」

と訪ねてみると例のごとく「チャイ」と一言。

いつもなら即拒絶して立ち去るところであるが、ヒンディー語の勉強になったしチャイの一杯くらいよいだろう、と小僧に促されるままティーショップへ。そして小僧はチャイを、自分はブラックコーヒーを飲みながら会話にならぬ会話を楽しみ、いざ会計となったとき問題が起きた。

小僧が突然、

「あっれれー」

と、某少年探偵のようなわざとらしさですっとんきょうな声をあげたかとおもうと、

「僕のチャイは一杯十ルピー。それに対して貴殿のブラックコーヒーは二十ルピー。これは不公平というものではないか?」

と謎の平等心を発揮してきたのだ。そしてあろうことか、

「ついては差額の十ルピーでこの菓子を我に献ぜよ」とのたまってきた。

「それがご馳走になる者の言うセリフか!!」

とブチギレた私は、

「異教徒の小僧なんぞに四無量心について教えを説かれるいわれなどない」とこれを拒否、

「チャイを飲み終わったのならさっさと登校しろ!」

と蹴散らしたのだった。

菓子への未練たっぷりに登校していく小僧を眺めながら、四時間も電車に揺られビハールという魔境から遠くはなれたつもりでいた自分の愚かさを呪わずにはいられなかった…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?