InDesign最初の難関? ─「レイアウトグリッド」と「マージン・段組」の話─

みなさん、こんにちは。

引き続き「文章を組んでみる」の解説を更新したいところ、真に恐縮なのですが、折悪しく諸々立て込んできておりまして……。

閑話休題……という案配で申し訳ないのですが、関連した話として、今回は別の場所で「レイアウトグリッド」と「マージン・段組」について書いた記事を転載してみます。

新規ドキュメント画面にわざわざ2種類の設定を設けているのは何故だろう?……というお話。

以前の記事に重複する内容もありますが、よかったら参考としてご覧ください。

以下転載記事です(転載用に若干編集しています)。

* * *

今回はInDesignの基本である「レイアウトグリッド」と「マージン・段組」のお話です。

少し前に紹介したAdobeの公式トレーニング「InDesignことはじめ」の中で、「InDesignのドキュメントをつくる方法は2種類ある」と解説されていました。

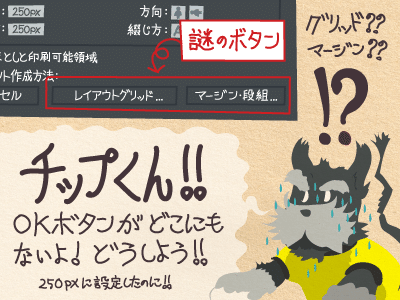

その新規ドキュメント作成画面で出てくるのが「レイアウトグリッド」と「マージン・段組」です。

「何はともあれ InDesign を使ってみよう!」という初心者の方にとって、最も初歩的な新規ドキュメント作成の段階で、いきなりどちらを選ぶべきか迫られるわけですから、新規ドキュメントの作成画面は、InDesignを使う上で「真っ先につまずいてしまう難関」と言ってもよいかもしれません……。

*引用元:ブログ「ジミナチップス」

画像をクリックすると「ジミナチップス」に移動します

これについて「InDesignことはじめ」では、「とりあえず『マージン・段組』を選びましょう!」と紹介されていますが、私もそれで良いと思います。

「『マージン・段組』を選べばいいんなら、はじめからそれだけにしとけばいいのに…」という声が聞こえてきそう……。

ごもっともです……。

実際に私自身、初めてInDesignを使った時はこの仕様にとまどい、逡巡してしまいましたし、今でも「正直あまり親切な仕様ではないなぁ……」と思っています。

とはいえ、わざわざこんな仕様にしているのは、それなりの理由がありそうです。それぞれ何を意味しているのか、順を追って見てみましょう。

「版面」を決める機能

実を言うと、InDesign の「レイアウトグリッド」と「マージン・段組」は、レイアウトの基準線となる「ガイド」の一種で、出版印刷業界で言うところの「版面(はんづら、はんめん)」を設定するための機能なんです。

版面は「文章や写真を誌面にレイアウトする基本的な範囲」のことなのですが、もう少し詳しく説明しますね。

版面のことを知っていただくため、実際に本を見てみましょう。

小説や雑誌など、お手元にある本で構いませんので開いてみてください。

まず小説の場合、大体ページの真ん中くらいに「本文(ほんもん、ほんぶん)」があるんじゃないでしょうか。

本文のまわりには、「ノンブル(ページ番号)」や、「肩・柱(かた・はしら、ページの上下にある本のタイトルや見出し)」などがあります。

*画像をクリックすると「ジミナチップス」に移動します。

ではさらにページをめくってみましょう。

ページをめくっていると、どのページも本文とノンブルが同じ位置、同じ余白で配置されていることに気付きませんか?

このように「同じ位置、同じ余白を保つ」ための基準になる範囲が「版面」なんです。

雑誌でも基本的には同じです。

写真や文章がランダムにレイアウトされているように見えても、ページをめくりながらよく見ると、誌面の余白を均等に保つよう配慮されているのが分かります。

こんな風に文章や写真などを一定の範囲内に収めてレイアウトしていくと、本全体の誌面に共通したリズムと統一感が生まれます。

統一感のある誌面は情報が整理された「読みやすさ」につながりますし、ひいてはその統一感が、その本の特徴というか個性になることもあります。

本文のまとまりや余白のバランスなど……版面はその本の視覚的な印象を決定づけると言っても過言ではありません。版面の設計は、本づくりの最初の段階で考えるべき、大事なデザイン要素のひとつなんです。

版面など、冊子全体に共通する決めごとを「フォーマット」と呼びます。

フォーマット設計は割と地味な工程ですが、個人的に一番楽しくてワクワクする工程です。

版面の決め方は作っている本の目的や内容によって様々ですが、前出の図のように、大抵は本文が入る範囲を「基本の版面」にすることが多いようです。

この版面をInDesignで設定するための機能が、新規ドキュメント作成画面で表示される「レイアウトグリッド」と「マージン・段組」です。

どちらも基本的には同じ役割なのですが、それぞれ少し異なる特徴があります。どんな風に違うのか見てみましょう。

文章主体なら「レイアウトグリッド」

ビジュアル重視なら「マージン・段組」

それぞれの特徴と傾向を簡単な図にしてみました。

もちろん本の内容や目的によって範囲も変わりますし、絶対この図の通りにしないといけない、ということではありません。

実際の現場では、その現場のハウスルールや作業効率にあわせた柔軟な対応をしていますから、あくまでも大体の目安として「この図のような傾向で使い分けられているのかしら……?」位に捉えてください。

さしあたり、InDesign の新規ドキュメント作成画面でどちらを選ぶか迷ってしまったら……、

◉文章主体なら……

文字の大きさや字数・行数を元に設計できる「レイアウトグリッド」

◉ビジュアル重視なら……

写真や文章をレイアウトする範囲をざっくり決められる「マージン・段組」

……と覚えておくと良さそうです。

「レイアウトグリッド」と「マージン・段組」の設定は、ドキュメントを作った後でも変更できますから、「とりあえず」どちらかを選んでおけば大丈夫です。

参考にしてみてくださいね。

* * *

以上、転載記事でした。

終わりに

この記事で述べたように、印刷業界では誌面をレイアウトする基準になる範囲を「版面(はんづら・はんめん)」と呼びます。

本の場合、通常は本文の範囲を版面と呼ぶ事が多いのですが、出版社・デザイン制作会社や、印刷業者によって、そのニュアンスが微妙に異なる時があります。

その辺り、取引先とよくお話をしつつ、お互いの認識をすりあわせながら、現場とのコミュニケーションを持っていただければなと思います。

さて、本稿連載中の「文章を組んでみる」の続きについて。

申し訳ありませんが次回更新は7月になるかもしれません。

できれば月内に更新したい!……と思いつつ……なのですが……。

……がんばります!

今回はこれにて。

それではまたお会いしましょう。

いただいたサポートは今後の活動に利用させていただきます。この記事がお役に立てば幸いです。