Operation(短編)

まえがき

小説を書きはじめて1年くらいのときの習作です。WEB公開もしてなくて、文学賞にも応募しておらず、当時気の知れた友人数名にだけ送りつけた短編。たぶん、いまの作風での最初の小説なのですが、こんなレベルでも10年やればマシになると励ましになれば幸いです。

本文

子は親の亡骸に寄りすがるとその肉を食うことしかできなかった。食われた彼らはわが子を憎しみ、大人になった彼らの肉を食うのを夢見て蘇る。

ヒトが汗をかきはじめたのはほんのここ数万年前からだ、とA.ボルツ氏は語った――汗をかくのは哺乳類の特徴でもその目的は種によって異なる。体を冷やすための発汗はせいぜいヒトかウマかといったところだろう、と。

進化は必要に促されて起こる。はやい話、ヒトは汗をかく必要があったのだ。この星の気温が年々上昇しているのは実は今に始まったことでなく、ずっと昔の文明の起こる前からすでに始まっていたのだったから、サルが歩き始めてヒトと呼ばれる頃にはすでに彼らの体毛は抜け落ち始めていた。ただ、毛を落としたくらいでやり過ごすことなどできず、その当時、タンパク質は今よりもずっと熱変性を起こしやすく、そうなればヒトの皮膚はただれ落ちては即座に硬化し、ヒトの姿形はヒトですらヒトと気がつけないくらいに変わってしまれば戻らない。手足の指はくっつき一つになると、外部のちょっとした刺激で割れてしまうのだから二足歩行もできなくなった。そんなことが起こればヒトはヒトに見捨てられるのだったけれども、ヒトはヒトをやめることが悲しいと言葉がなくてもわかっていたのだったから、昼間は太陽の光を避けて夜になるのを待ち続けた。

アフリカのとある洞窟の壁画にはその様子が描かれている。

洞窟の中で体を横たえ、外を見やるヒトと、太陽の下で積み上げられた無数の獣の死体。その壁画は洞窟の奥へと続いていて、そのまま夜の場景へと移り変わる。四本足の獣を追跡するヒトは次の絵になれば獣を仲間と囲い込んで撲殺し、さらに夜が深まれば獣の骸に火をつけ、その傍らで女や子どもと共に肉を食む生活が描かれ、洞窟の最深部でそれは終わる。

「汗をかくようになったのは、まぎれもなく生きるための手段としての進化である」

と、A.ボルツ氏は続けた。

「もちろん、タンパク質の熱変性は彼らの寿命に大きく影響を与えた。それがきっかけだったのは間違いない。しかし、ヒトがヒトでなくなることで、ヒトはヒトを殺すことに躊躇しなくなった」

当時、ヒトは熱変性を起こしたヒトの屠殺を習慣としていたのだったから、子が親を食うことも、親が子を食うことも、〈ヒト〉の自動的な生命活動のひとつとして違和感なく行われた。

「ヒトはヒトから逃れるためにヒトでなければならず、その逃避が進化だった。恐怖は進化の速度をずっと速く、ずっと効率的にした」

食われたヒトだったそれは、ヒトの血となり肉となれば、彼らの全身に流れ巡って残り、時折〈呪い〉と表現されたそれは科学の言葉で〈遺伝〉と呼ばれる。それは何世代か過ぎれば彼らを十分すぎるほど取り巻いていた。生まれた祖先の肉で形作られ、彼らは身内の肉を食らって大人になれば子どもを産み、その彼らはカニバリズムの呪いをさらに蓄積するのだったから、だれもが屠殺の記憶を持っていた。壁画には変性を起こしたそれがヒトとして、肉を食らうヒトを獣として描かれているものも決して少なくなく、それは悪夢であるとA.ボルツ氏は語った。

「その夢はヒトのものであり、彼のものでない」

悪夢は実現する。

それは具体的に彼らの体に現れた。カニバリズムが始まってから一○○○年後から実に一万年の間、ヒトの体はどんどん小さくなっていった、とA.ボルツ氏は言う。つまるところ、この期間のヒトは童話に出てくる悪い精霊のようにずんぐりむっくりしていた。

「その理由は、この期間において、ヒトの細胞はそれまでの半数以下になっていた」

化石から見るに最終的な身長はカニバリズムの始まる三分の一、ただ体重は変わらなかったと推測され、この時期に現れた不可解な進化についての論文は数多存在する。

「細胞の数は激減したが、そのぶん細胞は肥大化した」

A.ボルツ氏は大きく息を吸った。

「細胞が細胞を食ったのだ」

その細胞は現在我々に「カニバリズム細胞(Cannibalism Cell)」、いわゆる「C型細胞」として知られている。ただ、A.ボルツ氏はC型細胞と呼ばず、「Nightmare」の頭文字をとった、「N型」という表現を好んで使っている。

このN型細胞は同じ型の細胞を食わず、他の細胞を食わない善良なS型細胞のみを捕食し成長する。

「しかして一万年の間、ヒトはずっと縮小していったわけではなかった、実際には、縮小を初めて千年で以前の三分の一にまで小さくなれば、それ以降にサイズの変化は見られなかった」

この一万年という時間を「悪夢緩和時間(Nightmare Relaxation Time [NRT])」、最終的なサイズの収束を「悪夢飽和(Nightmare Saturation [NS])」とA.ボルツ氏は名付けた。悪夢の緩和は悪夢の終わりと言えただろうか、と聞かれればA.ボルツ氏は首を横に振った。悪夢の緩和は悪夢の飽和を意味していたのだったから、それは終わらない悪夢の始まりに等しい。

N型細胞は近接するS細胞を捕食することで成長する。生まれて死ぬまでの間にそのサイズを変化させることなくS型細胞を自らの内に取り込むと自身の密度を高め、S型細胞の三倍の周期で高密度の二つのS型細胞へと分裂した。ヒトの細胞は年月とともに重くなるのだったから、彼らの皮膚は固くなり神経系の伝達は鈍くなった。高密度S型細胞はその密度に比例した確率であるときN型細胞に変異する。ひとつのS型細胞が突然N型細胞に変わることもあれば、細胞分裂の際にN型細胞を吐き出すというケースもあり、後者のほうが頻繁に行われた。細胞の高密度化は細胞分裂の速度を高め――すなわちひとつの細胞のその個体としての寿命を縮めた。

ここで少し昔話をしよう――とA.ボルツ氏は声を和らげた。

「ある男は、自分の生まれるずっと前にヒトでなくなった恋人と結ばれるために自分の肉を太陽で焼いた。しかし、彼はヒトでなくなることができないままに太陽は雲に隠れると雨が降り、それはずっとやむことなく続いた。彼は手足の丸くなった彼女を背負うと太陽を求めて地平の果てを目指したのだった。しかし、雲はどこまでも続き雨は弱まることも強まることもないまま、川に行きつけばもう先へはいけない。振り返ると川は彼らの周りをぐるりと取り囲み、川は海峡なのだと気がつけば海そのものと言ってもよかった。彼も彼女も雨に体温を奪われれば衰弱するのだったから、このまま二人して死んでしまう空想が彼の頭を過ると彼女の体は発熱によってあちこち溶け始める。そのにおいのなんたるうまそうなこと! 男の口からは唾液がとめどなく分泌されたが、必死で顔を出した食欲を否定する。彼は彼女から顔を背け、雨を憎んでいた。そのときだった。彼女は彼を押し倒すと、自分の溶け落ちた肉塊――それは乳房だった――を彼の口に詰め込んだ。固くならないうちに! 固くならないうちに! そう連呼したのだったのだろう、しかし彼も、彼女も、いや当時のヒトはみんな言葉なんて持っていなかったのだから、声は雨のなかに溶け込んでしまうし、彼女が泣いていたのかさえも雨はすべての事実の輪郭をきれいさっぱり洗い流してしまえば、彼女はそのままこと切れてしまった。彼は一口その肉を飲み込んでしまえば、もうあふれる食欲を抑えきることはできなかった。固くならないうちに! 固くならないうちに! と何度も叫びながら――それはやはり言葉としてのいかなる形も持ち合わせていない声として発声された――夢中で彼女を貪った。食えるのは肉だけだったのだからその場に残った骨を抱えて彼は川へと入っていく。目覚めるためには眠らなければならなかったのだ」

川の彼は彼女との子を孕めば激痛に耐えかねて死んでしまったから、それは彼でなかったのかもしれなかった。生まれたたったひとつの細胞だったそれが彼だったかもしれず、そのとき彼にはまだ性別すらなかったからこそ彼は彼のままに彼女でありえた。彼は川の中で生きていかねばならなかったのだから、彼だったものの肉を食うことから生をはじめ、そこには何の躊躇いも、罪の意識もない。生きることは食うことであり、食うために川を泳ぎ、陸地にたどり着けば雨はやんでいたら足になる。そう、そのとき彼(彼女)はすでにたったひとつの彼(彼女)ではなく、無数のおびただしい彼(彼女)で成り立っていて、それは同時に彼(彼女)そのものであると同時に彼女(彼)ではなかった。ただ、彼(彼女)としての、彼女(彼)としての記憶は太陽による川の枯渇を通り越し、隕石の度重なる飛来も見送り、氷河期をやり過ごして途切れることなく続いたのだったけれども、彼(彼女)の体の細胞はというとたったの半年も経てばすべて入れ替わったのだった。

「彼(彼女)が歩行を始めたときにはすでに陸地に生命らしいものはなにもなかった。父と母の残した記憶となにもかもが違っていたのだったからとても驚いた。数万年もの間、たったひとりで大地をさまよっていたのだったら悲しくて誰かを求めると、体が二つに分裂して彼と彼女になれば嬉しい」

二つの個体は区別可能なものだったからこそ、それらは彼と彼女と呼ばれたのだったから雌雄と呼ばれる。ひとたびこの分裂が始まればそれは連鎖的に起こった。彼彼女の数は指数関数的に増大するのだったけれども、実際に分裂を起こしたのは彼だけだった。彼女はといえば、彼の分裂の周期と同じくして彼へと変わった。

「彼は彼と彼女になり、彼女は彼になった」

この変換操作が長い年月のあいだでほぼ無限回と言えるほど何度も行われ、陸も海も、みな彷徨う彼と彼女によって埋め尽くされ、声もなく、何かを食うことも飢えることもなく、眠りを知らない増殖をただただ続けていたそれは、まるで死さえも知らないかのように。

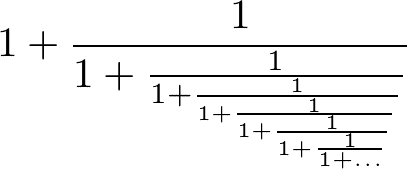

回の変換を経た彼の個体数を 、彼女の個体数を としよう、とA.ボルツ氏は言う。そして取り出し皺がれた手でペンを握り、白い紙の上に走らせた。

魔術めいた連分数の終わらない反復の美しさは数学者のただの偏愛か。それとも真理が美しさを帯びるのか、あるいは美しさが真理を導くのか。

しかしてこの連分数に最後の1を打たなければならないのが現実だった。

「遠い国の物語で、恋人たちは川に引き離されるとそれを越えることを強く願った。神様はふたりの願いを受け入れ、彼らが年に一度会うことを許して川の幅を縮めると約束した。しかし、その神様を支配する神様は減らされた分だけの川の水を雲にする。雨が降り、川が氾濫し、結局川幅は変わらなかったのだから、ふたりの出会えたことなど一度もない」

いつまで待てば出会えるのか、それとも出会わないことが最初から決まっていたのか。溜め込んだ過去の経験の反復から想起されたそれは無限として認知され、恋人たちは自らの生を絶つことによって夢に追いついた現実から逃れると、現実は夢に追いつくことはない。

そして、どれだけ時間が経ってもそれは測定可能なものでしかなかった、時間が測定可能だからこそ分裂数も測定可能だった、彼と彼女の比が黄金数に向かうことはあっても一致することはなかった。むしろその数字から遠ざかろうとした。連分数は短くなり、1以外の2や3などの数字も現れるようになり、柔らかい細胞は硬化を始めて黒ずむと土になる。

「覚えた、というのは適切ではない。彼も彼女もそれを知っていた」

つまり思い出したに過ぎなかった。彼らは固くならないうちに他の死にゆく個体を食わねばならない。彼らはそうすることで成長する細胞であり、悪夢そのものだった。

彼は彼女を食えば肥大化し、彼のなかで彼女は彼女であり続けたが彼に同じでその逆も然りだった。

多くの彼が死に、多くの彼女が死んだ。

そして生き残った彼と彼女は群れをなし、螺旋状に絡まり合うことでひとつの彼となり、彼女となった。その群れの組成ないし螺旋の構造には秩序が生まれると幸せに死んでいった。その頃には彼と彼女の比は時間によってまったく違う値をとった、とA.ボルツ氏は言う。

「彼も彼女もそれ自体が悪夢だったのだから、悪夢を介してみな繋がっていた。悪夢そのものが言葉となって彼と彼女を引き合わせ、彼と彼女自体を言葉として彼らは会話を始める。しかし多くを語るにはあまりに悪夢が少なすぎた。言葉は悪夢の並びに等しく、その配列の長さに制限がなければなんだって語ることができるはずだった。しかし彼も彼女もいつか死んでしまうのだったから、ずっと速く、ずっと機能的に語るために、もっとたくさんの夢を見なければならなかったのだから、彼らは夢のなかで互いの体を引き裂いてぼくとわたしを生み出した」

現実はもうそこまでやってきていた。

夢は現実に追いつかれるわけにはいかなかったのだから、現実の歩行のリズムにとても敏感にならざるをえない。しかし、現実に追いつかれないためにはなにも現実よりもずっと先にいなければならないわけではなく、たとえば夢が現実の後ろ側に回り込んでしまえば現実は夢に追いつくことができなくなる。それは現実と夢の交換であり、交換可能であることは夢と現実が区別できないものであることと同義だ。夢のなかで生まれたぼくはわたしを連れた現実で彼女と出会えば彼だった。

「わたしの生まれる前に見たぼくの死んだ夢は半年かけて実現したそれを彼や彼女の夢として語り継ぐ」

ずっと忘れない夢を語る言葉を紡いで体を作り、ただの無色透明の細胞だったそれらに色が生まれて海を泳げば陸に出た。空を飛べば二本の足で大地を踏みしめ、火を起こしたそのとき体毛は抜け落ち始めていたらヒトだった。

「夢が現実に追いつかれないために、夢は現実の後ろに回り込む」

***

悪夢が大地を二本足で歩く。

最初に踏み出した者に続けば道になり、やがて枝分かれを始めれば増え続け図形を描く。

描き手には決して見えない図形に描き手などなく、大地に掘り込まれた図形だけがそこにあり、いくらかが消え、いくらかが残った。

山を越え川を越え、岩に道が行きつけば無数の悪夢は穴を掘った。陽の光の届かない穴のなかの涼しさに満足すると掘ることをやめ、眠りについた。日没とともに目覚めると、暗闇のなか、石を手に取り壁に絵を描き始めるそのとき彼らに目などなかった。太陽に体を焼かれる猛獣、熱に溶けあう何物でもないもの、獣に立ち向かう英雄、その肉を食らう彼ら。皮膚の感覚だけを頼りに疲れ果てて眠るまで描き続け、時の制裁にも耐えたそれらはとずっと長く続いて未だそこにありつづけるそれ自体が夢だったのかもしれない。夢のなかで彼らは何度も彼らでないものに変われば、彼らによって捕食される。

彼らの重い瞼が開かれたのは夢の終わりで、それは新しい夢の始まりに等しかった。彼らのうちのいくらかの体が太陽の下で溶け始めては固くなる。溶ける彼らは溶けるもの同士で体を寄せ合えば分離できないひとつの彼(彼女)となったそれはもはや未だ彼らの見たことのない何かだった。ふたつの頭を持ち、四つの手だったもの、足だったものを持っているものもあれば、頭も手足も持たないものもあった。溶ける彼らの混ざりあうその光景ははっきりと壁画に描かれていたが、はたしてそれはその光景を描いたものだったのだろうか。

「彼らはこの光景を、それに出会う前に、いやもっと前に、自分の生まれる前にもうすでに知っていた」

A.ボルツ氏は続ける。

「ずっと繰り返されてきた記憶は彼らの体に十分行き渡っていたのだったから、彼らがそれを知らなくても十分に知ったものとして生まれてきたのに無理はない。細胞は彼だったころの夢を見るから彼は細胞だったころの夢を見る。夢を見ない細胞は夢を見る細胞に食われて初めて夢を見た。気の遠くなるほどの十分に長い時間をかけてすべての細胞は夢を見るようになった」

洞窟の奥より目を覚まし、聞き覚えのある聞いたことのない声に誘い出されたぼくの嗅いだ知らない臭いは懐かしく、瞼の下の瞼を開いて直視したそれは溶けていくわたしだった。わたしの肉がわたしの肉によって溶かされていく。

「N型細胞はたとえ飽和しても食事をやめない。S型細胞のなくなったころにはN型細胞は近しいN型細胞を食べ始めると硬化し、N型細胞を吐き出す」

陽の光の下の、揺らめく蜃気楼の向こうに無数のぼくが集まればわたしの固くならないうちにその肉を食らう。わたしを食ったぼくはわたしになると、体は溶け出し、手足の指がなくなればその場に蹲り乾いた泣き声を上げるとぼくが来る。

「硬化を始めるN型細胞は他の生きたN型細胞によって食われ、死ぬよりもずっと先に別のN型細胞に取り込まれる。N型細胞はそのように成長することをずっと忘れない記憶として、習慣として、生き残る術としていたのだったから、その連鎖はずっと続くに違いなかった」

ぼくはわたしを食えばわたしになって溶け、ぼくが来る。その記憶が言葉としての機能を持って受け継がれていけばその反復を当然として受け入れればもう何も考えていないから言葉なんて初めから存在しなかったとぼくは理解した。

「無限の終わらないはずの連鎖が事実として終わってしまうのは、無限が終わらず続くものだからこそそれを終わらせることに意味が生まれる。その新たに生まれた意味を受け継いでずっと終わらずに続いていくのだ」

ぼくは走り出していた。昼の灼熱に揺らめく地平の果てに横たわったわたしは無数の区別できないぼくに囲まれそのただれた肉を食われていて、ぼくはぼくを押しのけるとわたしの肉を噛み千切り、固くならないうちに、固くならないうちに、と誰もが声なき声、言葉でない言葉で祈りながら口に頬張って飲み込めば体の肉は湯立ち、溶け落ちるとぼくはぼくでなかったのだから悲しい。繰り返される悪夢のなかで悪夢そのものを作る単なる細胞にすぎないのだったなら、その記憶を悲しいものとして未だ生まれていないぼくに渡すことができたなら嬉しい、すくなくとも、わたしの肉の旨さにそれがすべて食い尽くされてしまうことをいかに適切に、いかに正しく歴史から投げ捨てられれば幸福だろうと思えば、骨だけになったわたしを見下ろし、湯立ち始めるぼくの肉のざわめきに耐え、地に平伏し、もはや区別不能になった手足を動かすことをやめたそのとき――

「飽和から長い時間たったN型細胞たちは、同じN型細胞たちを食うことは、繰り返されてきた歴史を再びなぞることに等しいように思われた。しかし、N型細胞たちは過去の悪夢の相似型の悪夢を現実のものとして見ることで新しい夢を見た」

――わたしは泣いていた、周りの、すべての区別できないぼくも、みな泣いていたそれはわたしだった。

「すべてのN型細胞は生まれる前に抱えた夢と区別できなくなった現実のなかで涙を流した。N型細胞たちの涙は体を冷やし、離れていく細胞や分子の結合をずっと変わらないものとしてその場につないだ」

その後、彼らの流した涙が大地に還れば蒸発し、大きな雲を作って雨を降らした。その雨は彼らの死ぬまでやむことはなく、やんだそのときには、もう太陽の光を浴びると彼らの肉が溶ける代わりにすべてのN型細胞が泣きだすようになっていた。N型細胞の涙は熱に興奮された細胞を冷やしながら体外へ出ていき、何世代にも渡るその反復を経て道を作り、今日では汗と呼ばれている。

「私はね」

とA.ボルツ氏は言う。

「生まれてから一度も夢を見たことがない。しかし、たまに朝起きた時に全身が汗で濡れていたり、もしくは泣いていたりすることがある。そのたびに、私は何かを思い出そうとするのだが、そこにあるのは覚えているという感覚だけで、実際にはなにも覚えていない。ひょっとすると、私というもの自体が細胞の見た夢なのかもしれない」

A.ボルツ氏がすべてを話し終えると、スポットライトの熱で彼の体は溶け始めた。手足の指はなくなり、自らの体を支えきれなくなるとその場に倒れこむ。なおも溶け続ける彼を、無数のぼくらは固くならないうちにぐるりと取り囲んだ。

(了)

頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。