食卓を支える化学肥料の危うい現実(3)注目を集める環境再生型農業(Deeper寄稿記事転載)

※2021年10月7日にDeeperに寄稿した下記リンク記事の転載です。

===============================

第一回、第二回の記事で、人類の発展に化学肥料が不可欠であり、我々の食生活、生活に密接に結びついていること、それが多大な環境負荷のもとに成立していること。環境負荷低減から世界は化学肥料の使用抑制に向かっていることが分かった。

世界では、環境負荷の低い、持続可能な農法の研究が日夜行われており、有機農法の他に、環境再生型農業/リジェネラティブ農業と呼ばれる農法も注目されている。

今回は、それらの持続可能な農法についてご紹介したい。

有機食品(オーガニック)は健康的、安全、だけ?

皆さんは”オーガニック(Organic・有機)”に、どんなイメージを持っているだろうか?

「安全で健康に良いけど、高いよね」

こういうイメージを持つ人は多いのではないだろうか?

「健康志向の人やお金に余裕がある人が選ぶ食材でしょ?私には関係ない」こう思う人も多いのではないか。

2016年に電通CDCとオーガニックヴィレッジジャパンが発刊した『オーガニック白書』で行われた消費者アンケートによると、オーガニック食品の購入動機では、月間の購買金額に関わらず、どの層も「健康」「安全性」が圧倒的に高い。

「環境保全」理由は、H層でも3割強。全体では2割強に留まる。購入金額に関わらず、大多数は健康や安全性を目的に購入している事がわかる。

ちなみにオーガニック先進国と言われる欧州ではどうか?欧州でも健康や品質(安全)が上位の理由となっているが、実は「環境意識」を理由に選ばれることも多い。

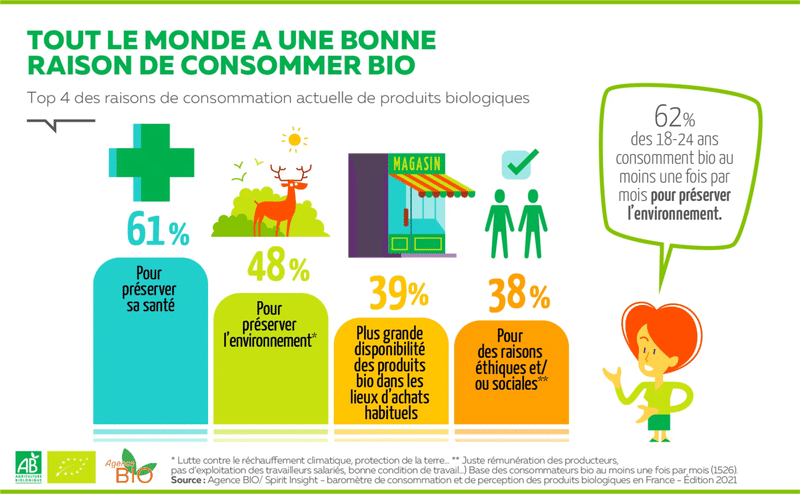

例えば、2021年に発表されたフランスの有機農業開発・促進機構(Agence BIO)による有機産品に対する国内消費者の意識調査の結果によると、オーガニック食品を選ぶ理由としては、「健康のため」に次いで「環境保護のため」が48%と、環境に配慮した理由が2番目に来ている。また、「倫理的・社会的理由により」という意見が4番目に位置している。

💡『オーガニック食品を選ぶ理由』

棒グラフ左から

「健康のため」61%

「環境保護のため」48%

「よく使う店で手に入れられるため」39%

「倫理的・社会的理由により」38%

出典:https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/

また、ドイツでも有機食品の購入理由として、86%が環境保護への貢献を挙げている。

💡

ドイツ食品農業省の有機食品の消費に関する調査「Ökobarometer 2018」によれば、有機食品の購入理由として86%が環境保護への貢献のためとしている。

農林金融2019・7「有機農産物等の市場拡大の要件」より

では、そもそも”有機”とは何か?農法に話を移したい。

4つの環境負荷の低い農法

まずおさらいだが、広く普及しスーパーなどでよく並んでいる農作物を作る農法は「慣行農法(Conventional Farming)」と呼ばれ、化学肥料や農薬を使用した農法を指す。ここ100年の世界の農業を支えてきたのは、慣行農法だ。

では本題の環境負荷の低い農法に移ろう。

1.有機農法(オーガニック農法)

まずは、有機農法(オーガニック農法)から。

有機農法とは、コーデックス有機ガイドラインによると「生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化する全体的な生産管理システム」とされており、日本の農水省も国際基準としてはコーデックス委員会を参照している。

生物多様性、農業の生態系を保全する環境負荷の低い農法といえるだろう。

💡

コーデックス委員会は、食品の国際規格を設定する機関で、1962年、FAO(国連食糧農業機構)とWHO(世界保健機構)によって設置されました。その目的は、世界共通の基準の設定により、「自由貿易の推進」と「消費者の健康保護」をすること

コーデックス有機ガイドラインとは

日本国内で、”有機農産物”とは農林水産省による「有機JAS」規格の条件を満たした作物を指す。

化学肥料や禁止された農薬を使わず、遺伝子組み換え技術を使わない農法のことだ。

💡

有機栽培:

■ 堆肥などで土づくりを行い、種まきまたは植え付けの前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない圃場で栽培する

■ 栽培中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない

■ 遺伝子組み換え技術を使用しない

「農林水産省:はじめての人のための有機 JAS 規格」より

国際的な有機農法の定義は生態系など環境が掲げられる一方で、日本国内の有機農法(「有機JAS」規格)では、化学肥料や農薬の使用制限に掲げている点は注意が必要だ。

2.環境保全型農業(Conservation Oriented Agriculture / Environmentally-Friendly Farming)

次は、農水省も推し進める環境保全型農業。

農林水産省の定義では、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」としている。ただし、これが環境保全型農業だ!という厳格なガイドラインはない。

「有機農業」の定義が化学肥料や農薬の使用の削減を基準に挙げているのに対し、環境保全型農業は、被覆作物(緑肥)などの利用を含む。環境配慮の観点からより広い概念として、持続可能な農業生産のことを指している。

3.環境再生型農業(リジェネラティブ農業:Regenerative agriculture)

そして近年、世界的によく使われるのが、「リジェネラティブ農業=環境再生型農業」だ。

リジェネラティブ農業とは、「土壌の有機物を再構築し、土壌の生物多様性を回復させることで、二酸化炭素の大気中への排出を抑制する炭素隔離や水循環の改善をもたらし、気候変動対策にもつながる農法」を指す。

こちらも、化学肥料や農薬を使わない有機農業よりも、広い概念かつ具体的に示されている。

環境再生型農業の代表は、「不耕起栽培」だ。

詳しくは、デービッド・モントゴメリーの代表作「土・牛・微生物」を参照頂きたいが、この本では、世界各地の農場を取材する中で、「不耕起栽培」「被覆作物」「輪作」の3つを実践することこそが、環境問題と食糧問題の両方を解決する農法だと喝破している。

アメリカからアフリカ、アジア、日本の農法、野菜から穀物、果樹など様々な事例が登場し興味深い。

環境配慮の観点から、新しい農業を語る場合、国際的には「環境再生型農業/リジェネラティブ農業」を使うことが一般的になってきている。

この環境再生型農業と、前述の「有機農業」「環境保全型農業」の何が異なるのか?定義からは分かりづらい。

一つ言えるのは、環境再生型農業は環境配慮を目的としており、化学肥料や農薬を完全に禁止はしていない。環境の観点から使用量を大幅に減らす目的はあっても、完全に使用不可にはしていない。また、単に化学肥料や農薬の使用制限に限らず、広く環境の観点から、土壌づくり(微生物活用、被覆作物など)、生物多様性、炭素隔離を明言している。

4.精密農業(プレシジョン・アグリカルチャー/Precision Agriculture)

もう一つ最近良く聞かれる、「精密農業」についても紹介したい。最近、アグリテックの分野で注目されるワードだ。

「天候状況などをビッグデータを用いて予測し、作付品目や肥料の量、水撒きの量、収穫時期などを細かく調整する手法」のことである。

💡

■全米研究協議会の定義

「精密農業とは、情報を駆使して作物生産にかかわるデータを取得・解析し、要因間の関係性を科学的に解明しながら意思決定を支援する営農戦略体系である」

■英国の環境食料省穀物局の定義

「精密農業とは、一つの圃場内を異なるレベルで管理する栽培管理手法である」

IoTセンサーできめ細かくデータを取得し、AIによるデータ解析することで、肥料、薬剤、水、燃料等の使用を最小限に抑えることができる。

精密農業が環境負荷を軽減し、環境配慮型の農法と言われているのは、化学肥料や農薬を大幅に削減できる可能性があるからだ。

また、データの活用は、有機農法・リジェネラティブ農業にも向いている。これらの農業は慣行農法と比べて、複雑でバラツキが多く、経験則だけ対応するのは難しく、様々なデータを取ることで、再現性を高めることができる。

精密農業が実用化されてきた背景には、近年のICT技術の進歩が大きく貢献している。

天候などの環境情報を把握するフィールドセンサ、土壌センサ、生育状況の把握ではドローンなどを活用したリモートセンシング、収量においては収量モニタ付きコンバインでの収量計測、GPS(GNSS)を搭載した可変制御可能な作業機などのツールが使われている。

環境再生型農業が注目を集める「炭素貯留」

農業は温室効果ガス排出源の大きな要因になっていることは前回の記事でも述べた。

しかし、これまでのやり方(慣行農法)を改めることで、これまで排出要因だった農地が逆に温室効果ガスの吸収源になり得るとされている。環境再生型農業(リジェネラティブ農業)が注目される理由はここにある。

例えば、2015年のパリ協定(た気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21))でフランス政府が提唱した「4/1000(フォーパーミル)」というイニシアチブがある。

「もしも全世界の土壌中に存在する炭素の量を毎年4/1000 ずつ増やすことができたら、大気CO2の増加量をゼロに抑えることができる」という計算に基づいたものだ。

世界の土壌に含まれる炭素量は、大気中のCO2の炭素の量の2~3倍に相当する1兆5,000億トン(炭素換算)もあり、土壌中の炭素量を毎年0.4%ずつ増やせばの人為的排出で増えるCO2を相殺できるのでは?という考え方だ。

フォーパーミルには、2020年12月現在、日本国を含む566の国や国際機関が参画している。

炭素貯留の文脈から、注目されてきた農法が環境再生型農業(リジェネラティブ農業)だ。その代表が、上記で紹介したモントゴメリーが推奨する「不耕起栽培」という農法である。

農地は耕すものという常識を打ち破り、作物の刈り株、藁などの作物残渣を畑の表面に残した状態で、なるべく耕さない農法だ。もちろん、土を耕すには理由がある。土壌を柔らかくしたり、雑草などを除去するためだ。

不耕起栽培は、土壌にいる微生物や小動物の力を活用し、土壌を柔らかく肥沃に保ち、雑草を除去する。さらに、炭素貯留の観点から、通常の耕す農法と比べて、炭素が大気中に放出するのを抑制する。炭素貯留による温室効果ガス削減の動きからも、近年、世界各地で農法の転換を促す動きが活発化している。

前回の記事でも挙げた、欧州の農業政策「Farm to Fork戦略」しかり、米国の「農業イノベーションアジェンダ」しかりだ。

注目を集める環境再生型農業はじめとした持続可能な農法が、世界中で研究され、実際の農業への応用も進み始めている。しかしながら、世界中のすべての農業を、これら持続可能な農法にすぐには転換できない課題が多くあるのも事実だ。

次回最終回では、それらの課題を取り上げるとともに、社会全体で持続可能な農法に切り替えるためのポイントを解説したい。

記事を読んでいただきありがとうございます!サポートしていただけると、より良い記事の励みになります!