PERやPBRで考える米株の適正価格について

今日は個人的に株価の適正価格を考えるときに使っている手法の一部を紹介したい。

はじめに断っておくと、今のようにボラティリティの高い相場では短期トレードが有効で、今日紹介するような適正価格を分析する手法だけでトレードをすることは無い。

しかし、今のような相場であっても指針となる適正価格を自身の相場観に組み込むことは非常に大切で、今日は私が考える株の適正価格の分析手法について書きたいと思う。

早速だが、私は1年程度の中期的な株価の適正価格を以下の数式を使って整理するようにしている。

株価の適正価格=1株あたり純資産+予想EPS×PER*

PER*と敢えて「*」をつけたのは、市場で一般的に使われるPER(株価収益率)と区別するためである。

一般的には株価は「EPS(1株あたり純利益)×PER」だけで表現されるが、私は「過去の利益の積み上がり」である純資産を株価から引いた上で、現在の株価が将来の期待収益の何倍になっているのかを見た方が適正だと考えている。

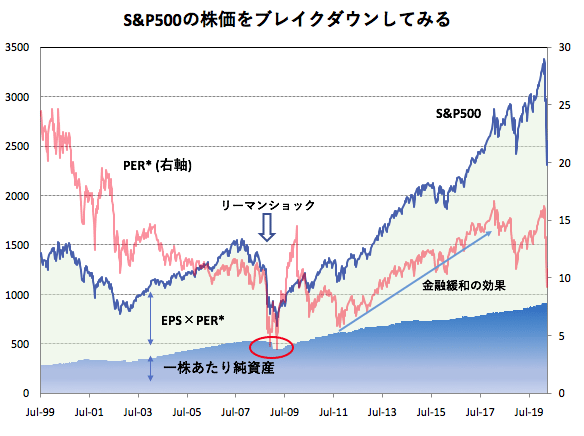

以下はS&P500を上の考え方に基づいて分解したグラフである。

青の折れ線がS&P500の価格、濃い青の積み上げグラフはS&P500の一株あたりの純資産、そしてオレンジ色の折れ線グラフがPER*である。

純資産は過去の収益の積み上がりなので、基本的には右肩上がりになる。

とはいえリーマンショックのような危機が起こると、赤字企業が増え、純資産も削られてしまう。

また、PER*は金融環境に左右されやすく、長期にわたりFEDが金融環境を緩慢にしていたことでリーマンショック以降は右肩上がりの時間が続いた。

このように分解すると、1年後の株価の適正価格はいくらか?という質問に対して、以下の3つを分析していけばいいことがわかる。

①1年後の収益は、いくら増えるのか?減るのか?

②1年後の純資産は、いくら増えるのか?減るのか?

③1年後のPER*は何倍を想定すべきなのか?

では、手始めに、今の株価を実際の数字で表すと、以下のようになる。

2556(S&P500)=911(純資産)+153(EPS)×10.8倍(PER*)

その上で、上記三つのことについて考えてみたい。

①1年後の収益は、いくら増えるのか?減るのか?

S&P500のようなインデックス投資では、ボトムアップよりもトップダウン方式で考えた方が良い。

それには米国のGDPから考えていくのが常套手段である。

2020年の米国GDPは、足元の失業保険申請件数や各センチメント指標、海外情勢や、財政出動などを踏まえ、年間で▲4%程度のマイナス成長を想定している。(コロナウイルスの発生前は+1.5%のプラス成長を想定していた)

米国のGDPが従来の予想よりも1%ポイント下がることは、現在のEPSを8ドル程度押し下げるインパクトがある。

コロナウイルスの影響で、想定されるGDPは+1.5%から▲4.0%へと5.5%ポイント下がったことになるので、EPSには44ドルのインパクトがある計算になる。

よって、今年想定されるEPSは153から44を引いて109というのが予想の中心値となる。

②1年後の純資産は、いくら増えるのか?減るのか?

純資産はEPSに比べて、経済的なショックの影響を受けにくいファクターである。(雑な言い方だが、赤字にならなければ減ることは無いので)

とはいえ、リーマンショック級の影響が経済に出始めていることを鑑みると、当時と同程度(10%)に純資産が減ることは避け難いだろう。

よって、一株あたりの純資産は現状の911から10%をマイナスして820程度に落ち込むだろう。

③1年後のPER*は何倍を想定すべきなのか?

PER*(PER)は金融環境に大きく作用される指標である。

現在の金融環境はFEDが大規模な緩和を行なっているが、クレジット市場の混乱や、先行きの見通しがまだまだ不透明であることから、決して良いとは言い難い。

この数年のコアレンジである10倍〜15倍を想定しておくべきであろう。

まとめ

以上の3点をまとめると、当面の株価の適正価格レンジは次のようになる。

PER*=10倍(適正価格のレンジ下限)

820+109×10倍=1899

PER*=15倍(適正価格のレンジ上限)

820+109×15倍=2455

この1899〜2455を外れた範囲の取引は、EPSの見通しに変化がない限り、「オーバーシュートしている時間帯」と個人的には考えており、まさに今週のような2600付近で取引は「月末リバランスフローでオーバーシュートしている時間」として相場を捉えるようにしている。

普段、このような分析は決算シーズンにやることが多いが、今の相場みたく、1ヶ月前とは世の中が全く違う世界に突入した時は必ず、行うようにしている。

今のような大相場で、誰しもが「適正価格」を見失っている時こそ、自分の「レベル感」を持つことは大切で、そういった小さな差が、投資の結果に大きな差を生むと考えています。

では皆さん良い週末を!

<最後に>

相場はあくまで自己判断です。

今日は具体的な数字を使いましたが、決して何かを勧めるものではありません。あくまで数多ある分析手法の中で、私が考えている手法を紹介しました。

GDPの予想やEPSの予想などは人によって様々です。

つまり元になっているGDPやEPSの前提を間違えれば、想定される株価も当然間違ってしまいます。

しかし、だからと言って「わからない」と済ませるのではなく、株価を分解してみて「こういう前提を置いたら、このくらいが適正価格になる」とロジックを立てて自分の相場観を持つことは大切だと思っています。

なので、決して今回の記事を鵜呑みにすることなく、ぜひご自身の手で計算して見てください。

あくまで「相場の捉え方」の参考になればと思い書きました。

Twitterでも相場の情報発信を行なっています!

フォロー宜しくお願い致します。

今回のアメリカ財政案「失業者600ドル/週」「夫婦15万ドル以下の家庭は大人1200ドル、子供500ドル」を現金(小切手)で支給。日本「牛肉商品券」を支給。

— ヘッジファンド@NY Big Daddy (@BigDadd63045865) March 27, 2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?