第2回Edcamp TAITO 開催しました!

3/ 14(日)午後、オンラインにて第2回EdcampTAITOを開催しました!

テーマは<子ども達の良き成長につながる『第3の場』とは>です。

以下、当日の流れに沿ってレポートさせてもらいます。

ーオープニング・・・テーマについて

EdcampTAITOの主旨を簡単にお話しした後、第1回「子どもたちのために地域としてできること」を経て、なぜ今回このテーマになったのかについてお伝えしました。

第1回で皆さんが書いた付箋をグルーピングしていくと、多世代との多様な関わり、安心安全であることが求められていることが分かります。また、図書館や児童館、公園、お店などすでにある場所に加えて、学校や家庭では得られないような体験のできる居場所やコミュニティを求めていることが分かりました。(第1回の問いが広すぎたこと、付箋での方法はキーワードばかりが残ってしまい、対話の流れが分からなかったのは反省点です)

そこで、第2回は『第3の場』をテーマにすることになりました。

ーグループに別れてのセッション(30分✖️3回)

前回はワールドカフェという手法で話しましたが、今回はオンラインのため模造紙やマジックが使えません。そこでジャムボードという機能を使いました。運営メンバーが各グループに1人ずつ入り、出た話題をジャムボード上に書き込みながら対話を進めていきました。

ー子どもにとって?大人にとって?

ある方が「毎日仕事に育児にすごく大変で、それでも子どものためにっていろいろ考えて今日参加したんですが、私にとっての『第3の場』が欲しかったんだって今気がつきました。」と語ってくれました。そこから、親が幸せじゃないのに子どものことばかり考えるのは不健康だという話にも。

大人も子どもも、仕事、学校、習い事、家事、育児・・・と目まぐるしく忙しい日々を送ってしまいがちですが、誰からも束縛されることのない自由な、ホッとできる時間をみんな求めているのかもしれないねと話しました。

また、「そもそも、子どもは本当に『第3の場』を必要としてるんですかね?」という問い直しもありました。「自分の中高生くらいを思い出すと、家と学校と部活でめちゃくちゃ充実していて。そこに大人から『第3の場』いるでしょって用意されたらどう感じたかなって思います。」という意見も。確かに【子ども達のために】なんてもっともらしい言い方をしているけれど、当の子ども不在で話を進めるのもおかしな話です。大人も子どもも関係なく、一人一人にとって安心して過ごせる場があることが重要ということ、また選択肢を増やす意味での環境を用意するのは大人の役目であるということにも話が及びました。(子どもと一緒に考えるEdcamp TAITOも必ずやりたいです。)

その他にはこんな声も。

・現代版にアップデートされた町会が欲しい

・家庭や学校も工夫次第で『第3の場』になり得る

これらは、実践したい人が集い、小さなことから行動に移していくことで変化が起きるようにも感じます。Edcamp TAITOでもアクションに繋がるような場を設けられたらと思っています。

ー同じテーマについて繰り返し話す意味

本来のEdcampは当日参加者でテーマを出し合い、それぞれが興味のあるテーマに集まって話をします。3セッションほどあり、セッションの途中で移動することもできるので、様々なテーマについて話すことができるのがおもしろさの一つです。一方、Edcamp TAITOではこれまで2回とも、同じテーマで3セッション話してきました。同じテーマでもメンバーによって出てくる話題が全く異なるのがおもしろいところです。回を重ねるごとに他者の視点が加わっていくことで、思考の深まりを感じることができます。

こちらのグループでは、親目線での話題や『第3の場』に求める経験(新しい出会い・刺激・違う大人との出会い・ホッとできる)について活発な意見が交わされています。

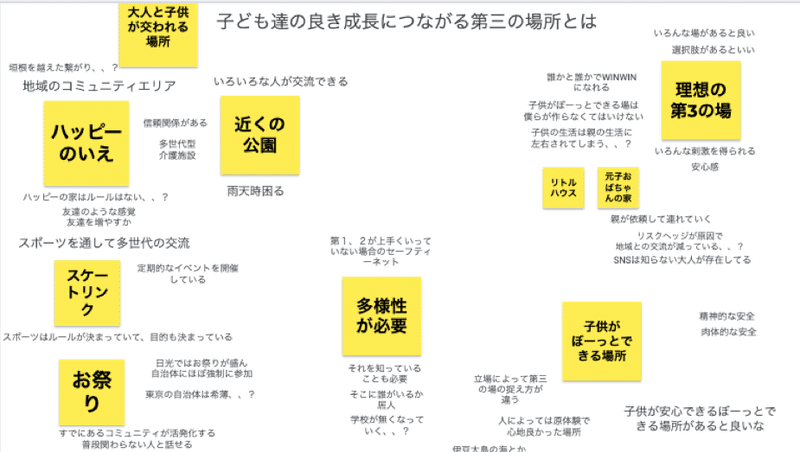

こちらのグループでは、具体的な事例(はっぴーの家、スケートリンク、お祭り)が多くあがっています。また、子どもがぼーっとできる場所についてもたくさんの意見が交わされています。

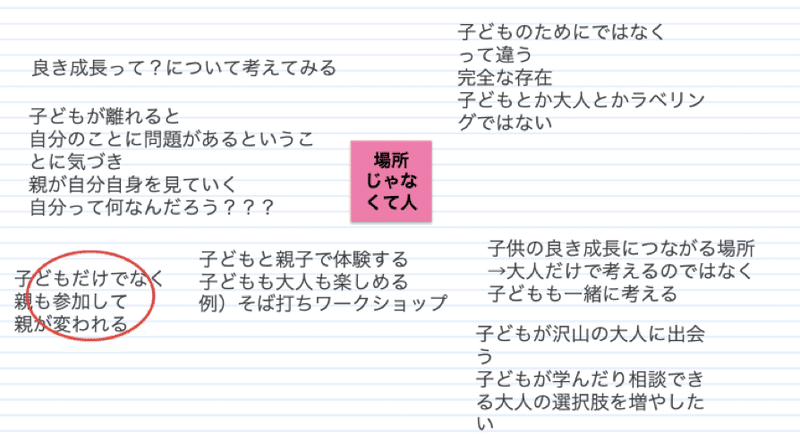

こちらのグループでは「良き成長とは?」と問い直しをしたり、「場所」という概念を見つめ直し、場所や時間に縛られないオンラインの可能性を考えていることが分かります。

ーコメントでの振り返り

3セッションを終えてからは、参加者の皆さん一人一人が考える「子ども達の良き成長につながる『第3の場』とは」をコメント欄に入力することで振り返ってもらいました。

・子どもが自分で選んで参加できる場所。

・ “子どものために”よりも大人たちが楽しんでいること

・大人も子どもも同じように成長できる場所。

・親とは違う価値観・職業・年齢の大人と出会える場所

・まず、ここにいらっしゃる素敵な大人のみなさんと、我が息子がいつかつながってくれることを、強く!!願ってます。コロナが落ち着いたら(いつだ!!)我が家の前の駐車場で、もちつきするぞ~!!!

・場所という概念を超えてみるのもいい。時間、世代、地域を身軽に超えられる。早い始動ができる。

・第三の場所はedcamp 一緒に子供と考えたい

・自分のペースで「偶然」を楽しめる場所

・無理に張り切って第三の場をカッコよく作らなくてもよい。第一、第二の場である家庭や学校に、第三の居場所の要素を入れて、幸せな空間や時間を作れたらなあと思います。

・「楽しめる、学べる、ホッとする」多様性と創造性が鍵

・親は自分の子供以外のこども、子供は自分の親以外の大人を知れる場所

・“不思議な出会い” “寄り道”

・親に自由時間が与えられ、同時に子供たちにとって家庭と学校では得難い成長、発見、学びがある場所

・まずは大人の居心地良い時間と場所を作ってみようかな〜

・「出会いの場」

・子ども/大人関係なく、そこに住んでいる人が安心安全(心理/肉体的)に幸せに過ごせる地域

・今日は、子ども第3の場について考えていたのが、自分の第3の場がないんだということに切実に気がつきました!大人もこどもも、ほっとできる自由になれる第3の場がほしい

ーアンケートより

終了後のアンケートでも、貴重なご意見をたくさんいただきました。

「アイデア出しと課題抽出と事例紹介が混ざりがちなので、整理すると話しやすい。」など、具体的なアドバイスもたくさんあり、とてもありがたかったです。次回以降の参考にさせていただきます!

子どもは親の都合やスケジュールで左右されている。偶然の出会い、家でも学校でも出会うことのない不思議な大人たちや不思議なものコト場所空気時間…に触れる余白みたいなものを子どもに届けたいと思いました。地域の空気感は一人一人の住人が作ってるから。町全体が穏やかでいられる生活をしていきたいです。

第3の居場所は学童や子ども食堂、公園など、一般的なイメージしかもっていませんでしたが、今日の対話で、オンラインも選択肢の一つだなぁと思いました。そして「子どものために、居場所を作ろう!」と考えるよりも、大人たち自身が楽しむことが大切なのかもなと思いました!

今回の場もそうですけど、「どんな人が集まるか」が第三の場でも鍵になると思いました。それがリアルであれバーチャルであれ。たぶん場数を踏んで合う合わないを繰り返しながら磨いていくことなんだろうな、とも思いました。

ー終わりに

今回は、区内の方と区外の方がほぼ半数の割合で参加してくださいました。他の地域における事例がたくさん聞けるのと同時に、「あの公園で・・・」「うちの町会では昔・・・」と具体的な話が出来たことも地域の括りで開催しているからこその良さだと思います。

まだ立ち上がって半年程度の小さな活動ではありますが、継続していくことで多くの方々が出会い、語り合い、街の教育に関わる一歩を踏み出すきっかけとなるような場にしていきたいと思っています。

今回ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!