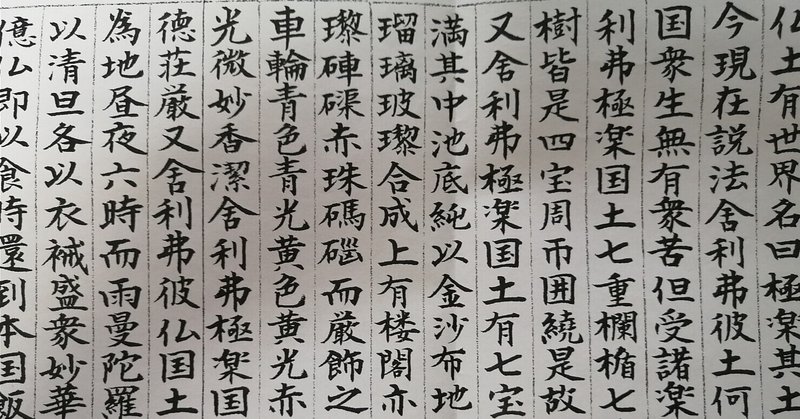

なぜ写経を修するのか

はじめに

仏教徒がなぜ写経をするのかというに、その多くは昔は印刷の技術が無く、複製するためには書き写すしか方法がなかったというようなことを見聞きするのであるが果たしてそうだろうか。

それは仏教を外側から捉えた意見であり、私のような仏教徒を意識している者からすればまるで見当違いの考え方である。

写経は釈尊の言葉、つまり経典の中に「写経せよ」と説かれているからするのである。決して複製のために行うものではない。

経典中における写経

「写経せよ」との釈尊の明示は種々の経典に説かれています。

以下にサンスクリット語から翻訳された経典群を挙げてみよう。

『如来蔵経』

「この法門を聞き、伝承をうけ、暗誦し、解説し、書写するなど(の善行)によって、たいした難儀もなく、その業障は浄められるであろう」(『大乗仏典12』 高埼直道〔訳〕 中公文庫 43頁)

『維摩経』

「この法門を保持し、あるいはその他、経典を書写し、保持し、読誦し、他に理解させるほどの良家の子女は、過去・現在(・未来)の諸仏世尊を供養したことになるのである。」(『維摩経』 長尾雅人〔訳〕 中公文庫 158頁)

『宝積経』(「迦葉品」)

「この『大いなる宝の集まり』という法門を受持すべきであり、(その)すべてを理解すべきであり、書写すべきであり、読誦すべきであり、説くべきである。カーシャパよ、もしそのようにするならば、(彼は)正しいさとりを得た、尊敬すべき、もろもろの如来に対して、この上もない供養をすることになるであろう」(「迦葉品」『大乗仏典9 宝積部経典』長尾雅人・桜部健〔訳〕中央公論社124頁)

『無量寿経』

「この法門を聞き、受持するために、体得するために、詳しく説くために、また、実行するために、いとも大いなる精進につとめなければならないのだ。たとえ一昼夜の間でも、一度の乳しぼりのあいだの時間でも、〔この法門を〕書物に書きとめておいて、良く書き写して持っていなければならない。」(『浄土三部経(上)』 岩波文庫 132頁)

上記の経典中の言葉を窺えば、複製のために写経をせよとは説かれていない。釈尊は写経することで、速やかに功徳を受けることができ、また諸仏を供養することに値するというのである。

仏教徒であるならば素直に経典の言葉を信じて実行するだけである。複製だのなんだのという考えは余計であり、仏教徒のすることではない。

まとめ

写経は厳しい修行をせずとも諸仏を供養したり、速やかに功徳を得ることのできるいわば釈尊が末代の凡夫にも可能な易行道の一つとして明示されたのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?