1-2 学校文法としての仮定法

前口上

前回の終わりに、こう書きました。「次回は8月になるかもしれません。そんなに需要があるとも思えんので、とりあえずはゆっくりとでも問題ないでしょう」まず、需要面について申しますと、3ヶ月以上経ちましたが、前回の記事はPV数100もありません。厳しいかな、これが現実です。そしてワタクシ、その低需要に甘えてしまいまして、ほぼ書き上がっているのにもかかわらず、この1-2をアップしませんでした。さすがに、10月に入ってしまったので、最終的な内容確認をした上で公開したいと思います。以下、本文です(前回をまだという方はこちらのリンクからどうぞ↓)。

この節(1-2)では、学校文法において扱われている「仮定法」がどのようなものなのかをひと通り見ていくことにしましょう。なお、「学校文法」と言われるとき、それが意味しているのは、検定教科書および学習指導要領に沿ってなされる授業で扱われる英文法のことであると考えてください。大学受験というのも、この延長線上にあるものですから、「受験英語」といってもほとんど意味は変わりません。本書ではどちらの用語も同じ意味で使用していきます。

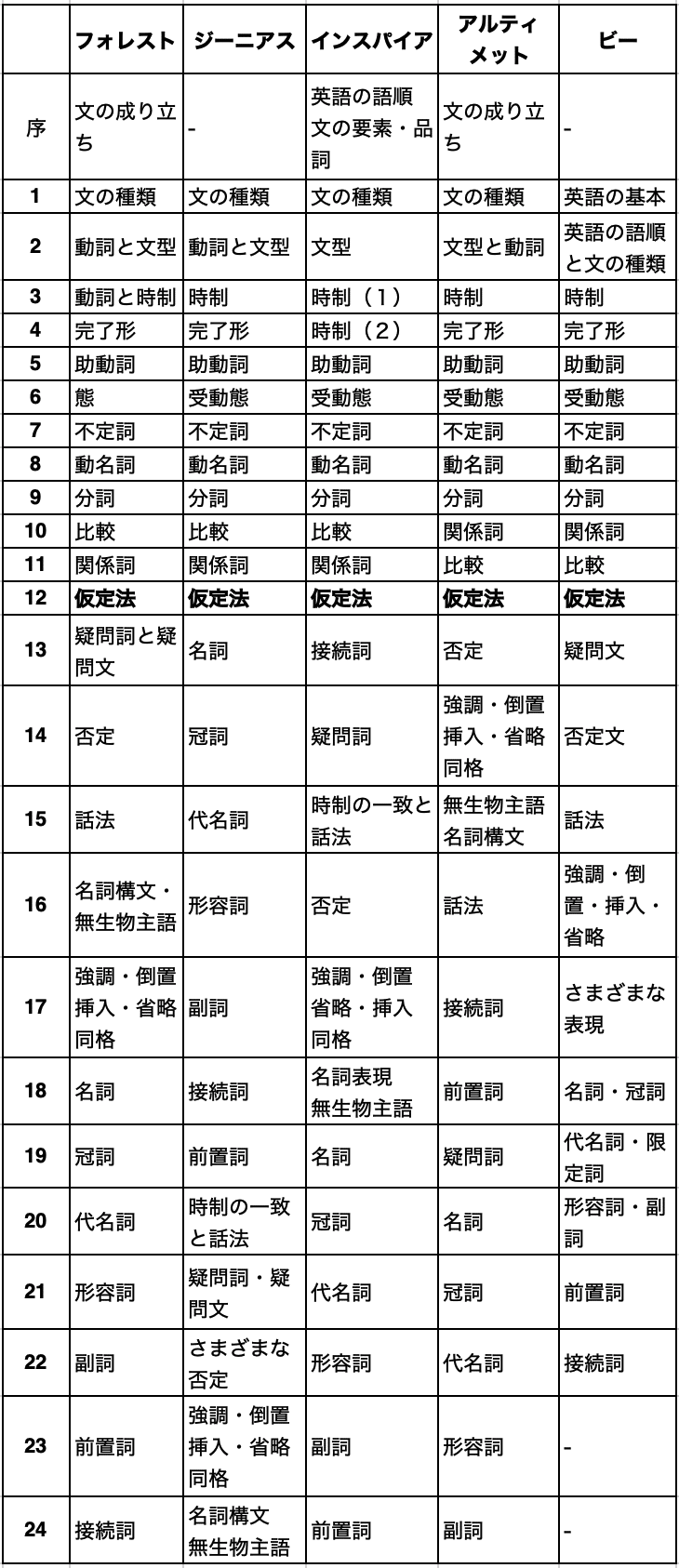

学校文法で「仮定法」と呼ばれているものを大まかに見ていくにあたり、本書で検討材料としたのは、いわゆる「総合英語」と呼ばれる受験参考書です。今回取り上げた参考書は、以下の5冊です。

- 『総合英語 Forest 7th Edition』(桐原書店、以下「フォレスト」とします)

- 『ジーニアス総合英語』(大修館書店、以下「ジーニアス」とします)

- 『INSPIRE 総合英語』(文英堂、以下「インスパイア」とする)

- 『Vision Quest 総合英語 Ultimate』(啓林館、以下「アルティメット」とします)

- 『総合英語 be 3rd Edition』(いいずな書店、以下「ビー」とします。間抜けな感は否めないことは承知しておりますが、「be」だと動詞のbeを記したいときと紛らわしいため「ビー」で統一します)

文法単元としてみた場合の仮定法の特殊性

学校文法では、進度に応じて文法単元が導入される形で行われます。「現在進行形」は中学1年生でも習いますが、「現在完了形」はそれより後で、というような仕方でなされます。他にも、「過去分詞」という動詞の形態についての用語は、「現在完了形」を習うまでは学習者にはその存在を明かされることはありません。英語環境で育てられる子供なら、5歳にも満たないうちから、「Done!(終わった!/できた!)」などのように、過去分詞を使うわけですが、外国語として英語を学ぶ私たちにには、14歳になるまで過去分詞を教えないでおくのが良いだろうとされているのです。これが日本の官製の英語教育です。

こうした教育上の配慮の如何については、今は取り扱いません。これから考えてみたいのは、学校文法における「仮定法」の位置です。ここで、巷の「総合英語」のテキストの章立てを一覧にしたものがありますので、こちらを見てみてください。これらの章立てはほぼ文法単元と一致しています。仮定法がなぜか申し合わせたかのように第12章に集中していることが気になりますが、それはさておき、ひととおり文法学習を終えた人であれば、気がつくことがあるはずです。「ビー」の章立てを題材にして論を進めてみましょう。20を超える章のうちから、いくつかのカテゴリーに分けることができます。

まず、章として扱われているもののうち、品詞名がそのまま章題となっているものがあります。助動詞、名詞・冠詞、代名詞・限定詞、形容詞・副詞、前置詞、接続詞、関係詞がそれです。なお、関係詞は厳密には品詞とは言えないはずですが、学校文法では品詞として扱われることが多いため、ここで列挙されているものに入れておくことにします。これらの、章題が品詞になっているものを「品詞グループ」と呼ぶことにします。次に、動詞に関する章をグループにすることができます。これらを「動詞グループ」と呼ぶことにしましょう。もちろん、動詞も品詞のひとつですが、参考書の構成上、やむなくばらばらに収められています。というのも、動詞単独で章を設けてしまうと、動詞の章だけが膨大になってしまうからです。動詞グループの章には、英語の語順と文の種類、時制、完了形、受動態、不定詞、動名詞、分詞、話法が入ります。さらに、動詞の場合、さらに細かく分けることができます。ひとつは動詞の形態に関わるもので、動詞と時制、不定詞、動名詞、分詞がこれに該当します。もうひとつは、動詞と文型、疑問文、態、完了形、話法など、主に単語の並びに関わるものたちで、これを構文に関わるものとすることができます。

いったんここまでを整理しておきます。品詞は、ある語についての分類名なので、語単体が話題となります。それゆえ、これらは文法書を紐解かずとも、英和辞典でも使用法が確かめられます(だから、本来、文法書というものはもっと薄くていいのです。文法書が辞書の仕事を奪って、学習者を辞書から遠ざけてしまっているという実態があります……話が逸れました)。一方で、動詞は、形容詞や名詞と比べて、語形変化に富んでいて、かつ、構文上の影響力が強い。構文上の影響力というのは、噛み砕いて言えば、動詞があとに続く語を制約することがあるということです。5文型で習うことはこの典型です。したがって、上でみたように、総合英語の章立ての中で動詞は特別扱いを受けていると言えます。辞書には説明できず、文法書にしか説明できないことが動詞にはたくさんあるわけです。

ここまで「品詞グループ」「動詞グループ」の二つを確認しました。これらのグループに属さない、その他の章が残っているので見ていきます。「さまざまな表現」とある第17章では、他の参考書では「無生物主語」と「名詞構文」として扱われている内容と、「that節を使う表現」「コミュニケーションのための表現」に節が割かれています。「名詞構文」と「無生物主語」というのは、簡単な例で言えば、He is intelligent.(彼は賢い) という文で表される内容が His intelligence,(彼の賢さ) という名詞句に変換されうるといった内容のことです。これは日本語と英語とのあいだの、表現における差異を扱っているところで、たとえば、「彼の頭の良さがわれわれのプロジェクトを成功に導いた」という表現は、いかにも翻訳調で、日本語の文としてはやや不自然な気もしますが、「彼は頭が良くって、それもあってプロジェクトは成功した」などといえばあまり違和感はなくなるでしょう。日本語を第一言語とする英語学習者は後者のような文の述べ方に慣れているので、英語で述べるにあたっては上のような発想の転換が必要とされます。それを習うのが「名詞構文・無生物主語」の章の主たる目的です。

「強調・倒置・挿入・省略」は、例外的な構文をまとめたものとして考えることができ、残る「疑問文」「否定文」「比較」「仮定法」はこれらの標題を表現するような文をまとめたものと言えます。

ここで注目したいのは、「仮定法」と同じくくりとして考えた「否定文」「疑問文」「比較」については、英語で表されている内容と、日本語で表されている内容に、大きな違いがないということです。具体的に述べると、前節(1-1)で見た英語圏の英文法書において、例えばスワンではnegative structuresとして見出しがつけられているところを見れば、そこには日本の英文法書と同じような「否定」の表し方が載っています。「比較」についても同様で、comparisonという見出しのところを見れば、比較の表現の仕方が載っています。英語で書かれた英文法書で「negative」と言われているときに示されている内容と、日本語で書かれた英文法書で「否定」と言われているときに示されている内容は、ほとんど等しいのです。「比較」と「疑問」についても概ね同様です。

しかし、「仮定法」に関してはそうなっていません。subjunctive moodと仮定法、それぞれが指し示すものが異なるということは、前節(1-1)でも確認しました。このズレは、subjunctive mood という用語が、本来は「動詞の形」について言われるものであるにもかかわらず、現在教えられている「仮定法」は「ありそうもない」とか「事実と異なる」ことを「仮定する」というような表現(文の表す内容)の下にくくられていることに由来します。

現状の仮定法の扱いの何が問題か

以下では、学校文法において、仮定法がどのように説明されているかを検討していきます。着眼点としては仮定法の「動詞の形」と「表現」について、どのように言及されているかに注目していきます。取り掛かりとして、「アルティメット」の仮定法過去の説明を引用します(351頁)。

「もし(今)〜ならば, …だろうに」と現在の事実と違うことを、実際に起こり得ないことを述べる場合、過去形が使われる。これを仮定法過去と呼ぶ。形は過去であるが、現在のことを表す。仮定法過去の形は次のようになる。

① if 節の動詞には過去形を用いる。be動詞の場合普通はwereになる。

② 主節には助動詞の過去形が使われる。[...]

この一節には理解し難いところがあります。冒頭から読解していくことにしましょう。事実に反することを述べる場合に、過去形が使われると述べられています。それを仮定法過去と呼ぶのだそうです。これは、言い換えれば、事実に反することを述べる際に使われる過去形は、仮定法の過去形(subjunctive past)だということです。ここまでは、なんとか理解できます。しかし、問題はここからです。「仮定法過去の形は次のようになる」と述べられたあと、①、②と約束事のようなものが列挙されます。なお、この①、②の約束事は、仮定法過去は「①かつ②」の場合を取るという形で現れていることに注意してください。①と②を同時に満たすときに、それが仮定法過去の形であるとここでは言われているのです。これはどういうことなのでしょう。英語において、動詞の形が問題になるのは、それが法、時制、人称、数(単数or複数)によって変化しうるからです。語の形はあくまで、当たり前の話ですが、その語の形だけに関わる話で、文の構造には関わりがありません。それにもかかわらず、この引用文では、語について言われているはずの「仮定法過去(形)」という用語が、文の構造の約束事に関わる話になってしまっています。動詞の形について言及するのであれば、「仮定法過去形」とはっきりと「形」をつけた形で言及すべきで、引用中の①、②を同時に満たすような文の構造の約束事(構文)のひとつの名称として「仮定法過去」と便宜的に呼ぶ場合(※1)とが、本来ならば明確に区別されなければなりません。それなのに、学校文法ではこの区別が曖昧にされたまま説明がなされます。これが、学校文法における「仮定法」の大きな問題点なのです。

こうした記述の傾向がいま取り上げた「アルティメット」に限らないことを示すために、別の参考書からも取り上げてみましょう。

仮定法過去は、現在の事実に反することや未来の実現しそうにないことの仮定や想像を表す。過去形の動詞を使うので仮定法過去という(ただしwas は were になる)(「ジーニアス」328頁)

[…]「現実のことや、現実に起こる可能性があること」を表す動詞や助動詞の形を直説法と呼ぶ。[...]「現在や過去の事実に反することや、未来のありえそうにないこと」を述べる場合に使われる動詞や助動詞の形を仮定法と呼ぶ。(「ジーニアス」330頁)

[…]「もし私に十分なお金があるとすれば」というように現在の事実に反することを仮定している。この場合、現在のことであっても動詞や助動詞は過去形を使い、これを仮定法過去と呼ぶ。」(「ジーニアス」331頁)

これらは『ジーニアス総合英語』で仮定法過去について書かれている主な部分です。仮定法が動詞の形に関わるものであるということは、「アルティメット」と同様に述べられています。しかし、ここでも曖昧さは生じています。引用文中では、「過去形の動詞を使うので仮定法過去という」「過去形を使い、これを仮定法過去と呼ぶ」と書かれていますが、「過去形の動詞を使う」と言われているときの過去形は、正確には「仮定法の過去形」なのだから、単に「仮定法過去形を使う」と言えばいいのではないでしょうか。

「公式」化されている仮定法

「仮定法過去」が、形についての言及か、構文についての言及か、はっきり区別させないところに問題があるとここまで書いてきました。ただし、学校文法では、曖昧なままにして形成されている仮定法についての共通前提が存在します。その共通前提を支えるものが、仮定法指導に関してはおなじみの、というかこれなくしては仮定法を教えるのが不可能に近い、次のような図解なのです。

仮定法過去:If + S(主語) + 過去形,

S′+ { would / could / might } + 動詞の原形 ….

(もし〜なら、〜だろう/〜できるだろう/〜かもしれない)

動詞の形についての言及がなされることはあっても、「仮定法過去」と言われるときにそれが指し示すのは、実際のところ、訳文(「もし〜...」)までセットにしたこの図のことなのです。たしかに、条件文として「現実の事実に反することを仮定し」述べようとする場合、文の構造はこのような形を取ることが多いです。しかし、このことは「仮定法過去(形)」とは本来何の関連もありません。そうであるにもかかわらず、いま多くの学習者が「仮定法過去」として思い浮かべるのは、動詞の形ではなく、このお約束の図解なのではないでしょうか。

日本の学校教育における英文法を一通り教えられた私たちの考える仮定法とは、このように、意味(主として現実性についての仮定とされる表現に関わる)とその意味の実現のために使用される代表的な構文(if, as if, wishによって構成される節を含む文)と仮定法の文における動詞の形の特殊性(現在のことでも過去形。過去のことなら過去完了)という、この3つの要素が結びついたものに対して言われているのです。これを本書では仮定法の「公式」と呼ぶことにします。

仮定法をひとまず本来的な意味へと還元する

前節(1-1)でも述べたように、mood(法)というのは、動詞の形態を左右する文法範疇のひとつでした。わかりやすく言い換えれば、それは動詞の形に対して与えられる名前です。ならば、私たちが次に見ていくべきは、学校文法で扱われる公式化された「仮定法」ではなく、単に動詞の形を左右する要素のひとつであるmood の中のsubjunctive mood(仮定法)がどのようなものであるかということでしょう。とはいえ、Swanも述べていたように、現代英語では仮定法独自の活用はほとんど消えてしまっていうるというのも事実です。

そこで次節では、まず、現代においても活用が豊富に残るフランス語の動詞を大まかに見ていくことにしましょう。これによって、動詞が法と時制によって様々な形を取るということの実態がつかめるはずです。続いて、それを踏まえ、仮定法の活用形が残っていた頃の古い英語の活用表を確認します。そして最後に、現代の英語の活用を確認していきます。現代において活用がほぼ失われていると言われているとき、それがどの程度、どのように失われているものなのかを明らかにしていきます。

(※1)構文とそれに紐づく意味の便宜的な名称に対して、動詞の形態に関わる名称(に近いもの)をあてがう、というのがそもそものボタンの掛け違いのような気がします。ただ、この連載でも後に触れますように、現代英語において仮定法固有の動詞の形というのはほとんど消失しています。そのため、Subjunctive 仮定法 という用語を回避することによって現代英文法を説明した方が、学習者にはわかりやすいというのも事実です。実際に、英語圏では Subjunctive についての説明はせず、Conditional Sentences(条件文)という、もっぱら意味についてのくくりから、私たちが教えられる「仮定法」が解説されることがあります。YouTubeなどで「english conditionals」というキーワードで検索していただくと、解説動画がたくさん上がっています。上位のものをどれか適当にご覧ください。0から3までの4種類が解説されていると思いますが、このうち、2と3は、それぞれ私たちが学校文法で教えられる「仮定法過去」「仮定法過去完了」とだいたい一致しています。なお、「仮定法過去完了」については、本節では論旨の都合上あえて端折りましたが、この後でちゃんと説明されます。

後記

*ぶっちゃけここらへんの話はあんまり面白くないと思います。面白くなるのは、仮定法過去は「現在の事実に反することや未来の実現しそうにないことの仮定や想像を表す」っていうけど、どうやって実現しそうにないとか判断するの?というツッコミが始まるところからかと思います。

*総合英語の参考書、多すぎてどれ買ったらいいかわからん、という人は、内容の詳細度的には『INSPIRE総合英語』をお勧めします。あなたが高校生であれば(高校生は読んでいないと思いますが)総合英語は学校で無理矢理買わせられているはずです。それが上の5冊のうちどれかだったら、わざわざ他を買う必要はありません。なお、「フォレスト」はもう無くなっていて、確か「Evergreen」になっていたかと思います。ここで「フォレスト」を参照したのは、私が受験生時代に使っていたから、という理由です。

*次回の更新についてですが、ほぼ書き上がっているのと、私事ですがいま再就職の応募&結果待ちの段階に入っているので、労働市場に再び駆り出される前に更新したいなとは考えております。

(以上19枚/計34枚)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?