《大学入学共通テスト倫理》のための孔子

大学入学共通テストの倫理科目のために歴史的偉人・宗教家・学者を一人ずつ簡単にまとめています。孔子(前551or552頃~前479)。キーワード:「儒教」「礼」「徳治主義」「孝俤」「中庸」「君子」「仁」主著『論語』

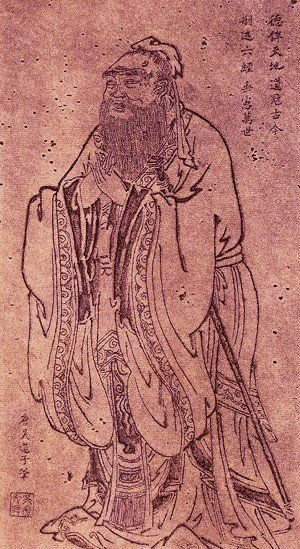

これが孔子です。

ご存知「儒教」の創始者孔子です。「孔丘」の氏名に先生という意味の「子」がついています。同じ意味あいの「孔夫子」の方は、ラテン語風に訳されて西洋圏では”Confucius(コンフューシャス)”と呼ばれています。どれもかっこいいひびきです。

📝孔子はかなり昔(春秋時代)の思想家です!

春秋时期,简称春秋,(前770年-前476年/前403年) ,是东周的一个重要时期。春秋时代周王的势力减弱,群雄纷争,齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王相继称霸(フリー百科事典「維基百科」、春秋时期のページから引用)

「春秋時代、略して春秋(前770年~前476年/前403)、これは東周の重要な時期である。春秋時代周王の勢力が衰え、群雄が争い、斉の桓公、宋の襄公、晋の文公、楚の荘王たちが相次いで覇権を求めた」が拙訳。こんな戦乱の中で生を享けたのが孔子です。

📝そんな孔子は昔を愛した思想家です!

述べて創作はせず、むかしのことを信じて愛好する。

述べて作らず、信じて古(いにし)えを好む。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p90巻第四述而第七から引用、ただし、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

これが孔子の「述べて作らず」。昔を好んで余計なものはつけくわえない態度があります。「述而不作、信而古好」

📝具体的にいうと、むかしの「周」のことを好んでいます!

周〔の文化〕は、夏と殷との二代を参考にして、いかにもはなやかで立派だね。わたしは周に従おう。

周は二代に監(かんが)みて郁郁乎として文なるかな。吾れは周に従わん。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p45巻第二八佾第三から引用、ただし、訳の「夏」「殷」の「か」「いん」ののルビを略し、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

これが孔子の好んだ「古」。その(昔の)周もさらに昔を参考にしているところが評価のポイントのようです。昔好みがものすごく一貫しています。「周監於二代、郁郁乎文哉、我從周」

天下を三つに分けたその二つまでにぎりながら、なお殷にしたがって仕えていた。周の徳はまず最高の徳だといって宜しかろう。

天下を三分して其の二を有(たも)ち、以て殷(いん)に服事(ふくじ)す。周の徳は、其れ至徳と謂うべきのみ。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p114巻第四秦伯第八から引用、ただし、訳の「殷」の「いん」ののルビを略し、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

こんな風に、争うことを好まず先人を立てるやり方に最高の徳をみています。「三分天下其二、以服事殷、周之徳、其可謂至德已矣」

📝孔子の、道徳を中心にした治政のあり方を「徳治主義」と呼びます!

刑罰で統制していくなら、人民は法網をすりぬけて恥ずかしいとも思わないが、道徳で導き、礼で統制していくなら、道徳的な羞恥心を持ってそのうえに正しくなる。

これを斉(ととの)うるに刑を以てすれば、民免(まぬが)れて恥ずること無し。これを道びくに徳を以てし、これを斉うるに礼を以てすれば、恥(はじ)ありて且(か)つ格(ただ)し

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p28―29巻第一為政第二から引用、ただし、訳の「法網」「羞恥」の「ほうもう」「しゅうち」のルビを略し、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

これが孔子の「礼」&「徳治主義」。トップが道徳心にあふれた態度で政治をおこない、他者をうやまうことをしっかり示す「礼(礼儀/儀礼)」を守らせ、それによって他を感化するというやり方です。確かに、トップが無理やり従わせても、人心も治安も安定しないでしょう。「修己治人(しゅうこちじん→自らが道徳をおさめ、そして民衆を感化して治める)」もこれを言っています。「齊之以刑、民免而無恥、道之以徳、齋之以禮、有恥且格」

孝行悌順でありながら、目上にさからうことを好むようなものは、ほとんど無い。

孝弟にして上を犯すことを好む者は鮮(すく)なし。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p18巻第一学而第一から引用、ただし、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

これが孔子の「考(考悌)」。親を孝行する気持ちの自然さが、そのまま社会の人間関係を育むものとみなします。このへんは道徳教育の発想としてすでに常識でしょうか。「考弟而好犯上者、鮮矣」

これは『論語』の画像です!

引用中の『論語』は孔子の言行を記した書物で、弟子などに対して、率直な言葉づかいで説いた教えが楽しいです。引き続き、論語から孔子の考えをチェックしましょう!

📝孔子の徳治主義には、希代のリアリストの発想もうかがえます!

斉の景公が孔子に政治のことをおたずねになった。孔子がお答えしていわれた、「君は君として、臣は臣として、父は父として、子は子としてあることです。」

斉(せい)の景公、政(せい)を孔子に問う。孔子対(こた)えて曰(のたまわ)く、君 君たり、臣 臣たり、父 父たり、子 子たり

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p163巻第六顔淵第十二から引用、ただし、訳の「斉」「景公」の「せい」「けいこう」のルビを略し、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

親は親らしく、子は子らしく、君主は君主らしく、家臣は家臣らしくあれというごくまっとうな教えでありますが、この時代に、神の意志を語らずに大きく治世をとらえようとする姿勢はほとんど異例だと思います。ここには「君主」も「家臣」も「親」も「子」とだれでも平等に人であると捉えるまなざしさえ感じることができるでしょう。「齊景公問政於孔子、孔子對曰、君君、臣臣、父父、子子」

📝そしてこれらの言葉のリアリストぶりも有名です!

生もわからないのに、どうして死がわかろう。

未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p146巻第六先進第十一から引用)

これが孔子の「いまだ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」。孔子はあくまで生きた現実を分かろうとするべきで、その死後がどうであろうかを問題にしないと説いています。「未知生、焉知死」

先生は、怪異と力わざと不倫と神秘とは、口にされなかった。

子、怪力乱神を語らず。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p98巻第四述而第七から引用)

これが孔子の「怪力乱神を語らず」。「力わざと不倫」が「怪異」「神秘」と同列に扱われているところが面白い結構ですが、これらは「噂話として物語られるもの」という共通点をもっています。言説の行使にあたって、そんなものたちは扱わないのだという強いリアリストぶりです。「怪力乱神を語らず」は道理にそむいたこと、理性で説明がつかないようなものについて語るべきでないという意味ですでに日本語化しています。「子不語怪力亂神」

📝孔子の現実的バランス感覚はまさに「中庸」でしょう!

中庸の道徳としての価値は、いかにも最上だね。だが、人民のあいだにとぼしくなってから久しいことだ。

中庸(ちゅうよう)の徳たるや、其れ至れるかな。民鮮(すく)なきこと久し。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p88巻第三雍也第六から引用、ただし、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

これが孔子の「中庸」。「過ぎたるは猶及ばざるがごとし」も有名なように、孔子は極端に走らない態度を重んじました。アリストテレスとワードがかぶっていますが、大事なキーワードです。「中庸之爲德也、其至矣乎、民鮮久矣」

📝孔子は、自分が現実の政治を変えられる手応えを感じていました!

もしだれかわたくしを用いて〔政治をさせて〕くれる人があれば、一年だけでも結構なのだ。三年もたてば立派にできあがる。

苟(いやし)くも我れを用うる者あらば、期月(きげつ)のみにして可(か)ならん。三年にして成すこと有らん。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p177巻第七子路第十三から引用、ただし、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

こんな感じで、実際の政治をとろうとする意欲をもっていました。実際魯の国で一時期大臣的なポジションにいたこともあるそうです。また、その後他国で政治をとる道を模索したようですが、それもかなわず、再び魯に戻って弟子を教える生活を生きたようです。「苟有用我者、期月而已可也、三年有成」

📝そして、「君子」は政治の資格をもつ徳高い人物の意味もあります!

先生が子産のことをこういわれた、「君子の道を四つそなえておられた。その身のふるまいはうやうやしく、目上に仕えるにはつつしみ深く、人民を養なうには情け深く、人民を使役するには正しいやりかたということだ。

子、子産(しさん)を謂(のたま)わく、君子の道四つ有り。其の己れを行なうや恭(きょう)、其の上(かみ)に事(つか)うるや敬、其の民を養なうや恵(けい)、其の民を使うや義。

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p68巻第三公治長第五から引用、ただし、訳の「君子」「目上」「使役」の「くんし」「めうえ」「しえき」のルビを略し、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

これが孔子の「君子」。言行碌である『論語』は、孔子自身のはっきりとした「君子(立派な人物)」意味はそこまで明らかでないのですが、自らが率先して徳をもって生き、公正に人を生かす人物を指すでしょう。「徳治主義」の根幹にあるべき人物です。「子謂子産、有君子之道四焉、其行已也恭、其事上也敬、其養民也惠、其使民也義」

📝こんな教えを説いた孔子は弟子たちから愛されました!

先生が匡の土地で危険にあわれたとき、顔淵がおくれてきた。先生が「わたしはお前は死んだと思ったよ。」といわれると、「先生がおられるのに、回がどうして死んだりしましょうか。」と答えた。

画像は顔回(顔淵)。悲しいことに、彼はこのあと孔子より先に亡くなります。その死を「私はほろんだ」と孔子が嘆いた愛弟子と孔子とは、自分よりも相手を心配するような関係を生きていると言えるでしょう。漢の時代、宋の時代と儒教(儒学)は栄え、この孔子の愛も学ばれ続けます。(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p151巻第六先進第十一から引用。「匡」「回」の「きょう」「かい」のルビと「回(このわたくし)」のパーレーンを略し、訳のみ引用した)

📝最後に、孔子の愛についてのコメントを見ましょう!

ただ仁の人だけが、〔私心がないから、本当に〕人を愛することもでき、人を憎むこともできる。

惟(た)だ仁者のみ能(よ)く人を好み、人を憎(にく)む

(『論語』(金谷治訳注、岩波文庫)p53巻第二里仁第四から引用、ただし、訳の「憎」の「にく」のルビを省き、書き下しのルビをパーレンに入れる改変を行った)

これが孔子の「仁」。別に「仁とは愛すること」と言うように、「仁」とは他者を純粋に思う心のことです。引用は、他者を純粋に思う気持ちに立たなければ、愛することも憎むこともできないと言っています。これは深い話だと思います。ともかく、この仁と、そして礼をもって他者と関わることの中に、人間の世界の平和を見たのが孔子です!「惟仁者能好人、能惡人」

あとは小ネタを!

JR御茶ノ水駅聖橋口の近くにあり、「日本の学校教育発祥の地」という掲示のある湯島聖堂は、孔子をまつる孔子廟である。画像は江戸名所図会から。

モンティ・パイソンのコント「哲学者サッカー」。ギリシャの哲学者たちとドイツの哲学者たちとがたたかう奇妙なサッカー・ゲームの主審が孔子である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?