《大学入学共通テスト倫理》のためのミシェル・フーコー

大学入学共通テストの倫理科目のために歴史的偉人・宗教家・哲学者を一人ずつ簡単にまとめています。ミシェル・フーコー(1926~84)。キーワード:「人間は最近の発明品である」「エピステーメー」「狂気」「権力」「規律(ディシプリン)」主著『狂気の歴史』『言葉と物』『監獄の誕生』『性の歴史』

ミシェル・フーコーは

パブリック・ドメインの画像がなく写真を掲載しませんでした。スキンヘッドで精悍な表情のスマイルが魅力的なフランスの哲学者です!

📝フーコーの哲学のスタンスを、彼自身の言葉でみてみましょう!

私は、理論的であると同時に方法論的であるような決断、すなわち普遍概念など存在しないという想定から出発して、歴史と歴史学者に対し次のような問いを提出します。もし、国家、社会、主権者、臣民のような何かが存在するということをアプリオリに認めないとすれば、歴史をどのように書くことができるだろうか、と。(『ミシェル・フーコー講義集成 8 コレージュ・ド・フランス講義1978-1979年度 生政治の誕生』(慎改康之訳、筑摩書房)p5から引用)

普遍概念を抜きに人間の歴史を書くことは、たとえてみると、「国家」や「社会」の存在を共有しない異星人のように観察して人間の歴史を語ることに近いかもしれません。こんな異様なまなざしによって人間をとらえた記述が抜群のオリジナリティーを誇っている。それがフーコーの哲学です。「アプリオリ(⇒先験的・先天的)」。

📝フーコーの視点では、「人間の発明」もわりと最近です!

それにしても、人間は最近の発明にかかわるものであり、二世紀とたっていない一形象、われわれの知のたんなる折り目にすぎず、知がさらに新しい形態を見いだしさえすれば、早晩消えさるものだと考えることは、何とふかい慰めであり力づけであろうか。(ミシェル・フーコー『言葉と物 ―人文科学の考古学― 』(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社)p22から引用)

これがフーコーの「人間は最近の発明品である」。もちろん生物上の話でなく認識上の話です。ところで、フーコーは根本的な認識を司るメカニズムのことを「エピステーメー(知)」と呼んでいます!

📝エピステーメーの区分で「人間は最近の発明」の確認です!

↪これがルネサンス期のエピステーメーです!

自然と言葉は無限に交叉しあい、読むすべを心得る者にたいして、いわば唯一の膨大なテクストを形成するのである。(ミシェル・フーコー『言葉と物 ―人文科学の考古学― 』(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社)p59から引用、ただし「言葉」に付された「ヴェルブ」のルビを略した)

読みとかれるものすべてが類似関係でつながっていき、「世界」の反映として小宇宙を形成している。これがルネサンス期までの「エピステーメー(知)」のあり方だそうです。

↪これが古典主義時代のエピステーメーです!

類似のうちに、同一性と相違性、計量と秩序の用語で分析すべき雑然たる混合物を摘発する(ミシェル・フーコー『言葉と物 ―人文科学の考古学― 』(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社)p77から引用)

これまでの「世界の反映」をカオス状態とみなして整理がはじまっていきます。

言語に関する古典主義時代の反省のすべて――「一般文法」と呼ばれたもののすべて――は、「言語は分析する」というこの単純な一句の綿密な註釈にほかならない。(ミシェル・フーコー『言葉と物 ―人文科学の考古学― 』(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社)p142から引用、ただし「言語」に付された「ランガージュ」のルビを略した)

言語に文法があるように、あるまとまりに規則やカテゴリーに分類して「体系化」する時代が古典主義時代と呼ばれます。

↪これが近代のエピステーメーです!

だがいまや、諸言語の内部にはひとつの「メカニズム」があって、それが各言語の個別性ばかりか、他の言語との類似をも決定することとなる。(ミシェル・フーコー『言葉と物 ―人文科学の考古学― 』(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社)p256から引用、ただし「言語」に付された「ラング」のルビを略した)

ある言語の内部規則を追求した古典主義時代の知から切り替わって、こんな言語と言語を比較するような近代の思考が開始されたと言われています。ただ、こうした比較は「言語自体」という観念を抽象的にする過程でもあります。たとえば「うみ」と「sea」とは同一の音声は含まれていないこと。名指しと音声(や文字)の結びつきを「偶然」の所産と扱っていくことになります。

そんなわけで、人間は、その〈歴史〉のもっとも明確な内容をなすものを奪いさられたようなかたちで見いだされるのだ。(ミシェル・フーコー『言葉と物 ―人文科学の考古学― 』(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社)p390から引用)

「人間」という理念もこの近代の思考によって得られた以上、自己を切り離し自己を「偶然」に変えてしまう。そんな視点が語られています。こんな「人間」というものが生まれたのが大体200年くらいだそうです!

ここでちょっとひとやすみしましょう!

フーコーの好物だと恋人がいっていたらしい焼きアンデュイエットです。これはフランスのソーセージらしく、細く切った肉が入っているものがおいしそうです。猛烈に研究、執筆、講義を続けて、公私ともにたくさんの人と関わって生きたミシェル・フーコー。彼は趣味などは持たなかったかもしれませんが、講義中の雑談にマリア・カラスやマイケル・ジャクソンの名前が出たことから推測すると、ヴォーカル曲に耳を傾けることはあったかもしれません!

📝フーコーは「狂気」にも古典主義時代と近代との差異を見ます!

狂気の新たな分割がおこなわれる。(略)十六世紀が想像上の世界の冗漫な全体性のなかで受け入れてきた事柄を、十九世紀は道徳上の知覚の諸規則にもとづいて細分化するようになる。(ミシェル・フーコー『狂気の歴史 ―古典主義時代における― 』(田村俶訳、新潮社)p478-479から引用)

これがフーコーの『狂気の歴史』。こんな風に古典主義時代の思考から近代の思考の変化をみることで、「狂気」というものを一面からみる固定的な見方を揺さぶっていると言えるでしょう!

📝そして、現実の社会の権力と向きあうことにも意欲的でした!

もし権力が本当は開かれた束であり、多かれ少なかれ連携を持った(略)関係の束だとしたら、それならば唯一の問題は、権力関係の分析学を可能にする分析の格子を手に入れることなんです。(ミシェル・フーコー『同性愛と生存の美学』(増田一夫訳、哲学書房)p118から引用)

これがフーコーの「権力の偏在」。権力者がいて権力を持つのではなく、「関係」の中に力学があるとしています。『狂気の歴史』や『言葉と物』の記述も、この「分析の格子(法則性)」を手に入れるためのものでもあったと言えるでしょう!

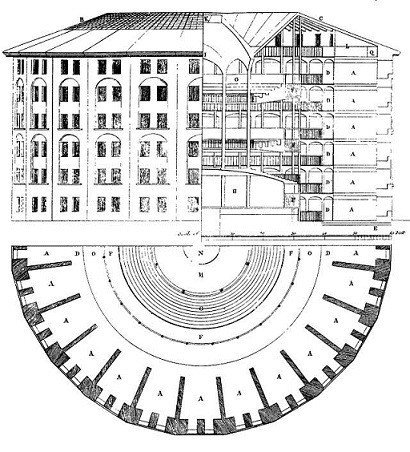

「これは重要な装置だ、なぜならばそれは権力を自動的なものにし、権力を没個人化するからである。」(ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(田村俶訳、新潮社)p204から引用

これがフーコーが論じるところの「パノプティコン(一望監視)」。哲学者ジェレミ・ベンサムが設計図を描いた1人の監視者が囚人を監視することができ、さらに実際に監視されていないとしても、囚人に監視されていると意識させ「規律(ディシプリン)」意識を生じさせる装置。フーコーは現代の権力をこんな自動装置的なものと扱います!

監獄が工場や学校や兵営や病院に似かよい、こうしたすべてが監獄に似かよっても何にも不思議ではないのである。(ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(田村俶訳、新潮社)p227から引用)

社会の権力を批判し変えたいと望むなら、私たちが自明なもの、あたりまえのものと見なしているものとも向かい合っていく必要を含意しているフレーズだと思います。

📝有名な『性の歴史』も社会と性との権力関係がメインです!

人は告白する――というか、告白するように強いられているのだ。

(ミシェル・フーコー『性の歴史 Ⅰ 知への意志』(渡辺守章訳、新潮社)p77から引用)

これはフーコーの「告白」。内的欲求な告白がすでに権力による強制である可能性を示唆しているフレーズです。ところで、フーコーは同性愛者であることをプライベートではとくに隠していないようですが、この『性の歴史Ⅰ』の刊行後はとくに現代の性の開放をめぐる運動を活気づける存在となっていったそうです。

📝ところで、フーコーは「告白」に別の回路も読んでいたようです!

真理のゲームのなかで自己自身について説明する任務とが、どのようにして組み合わされたのか。生存の技法と真なる言説。美しい生存と真の生との関係。真理における生。真理のための生。私が把握したいと思っていたのは、おおよそこのようなものです。(『ミシェル・フーコー講義集成 13 コレージュ・ド・フランス講義1983-1984年度 真理の勇気』(慎改康之訳、筑摩書房)p204から引用)

これがフーコーの「パレーシア」。ギリシャ哲学で「真理を話すこと」を意味するそうなんですが、ある種の美意識の完成を言葉の使い方に求めていることは感じられます。「生政治」という言葉で人口を管理する統治のあらわれとしての権力を読み解く一方で、「パレーシア」で個人の生を完成させる方途を模索していた哲学者。それがミシェル・フーコーです!

あとは小ネタを!

フーコーは『言葉と物』第1章でベラスケス「女官たち」を論じる。画面の前に立つ、作る主体の画家、画題の隠れた主体の国王と王妃、見る主体の私たちという、表象の主体の三重化とその関係のし方を論じた。 物の秩序(ここでは画の構成)が三重の「見えないもの」(「王と王妃」だけ奥の鏡でわずかに見える)によって成り立つことを論じています。こんな分析でフーコーは私たちの見える現実が見えないむすうのものでなりたつ不思議さを描出しています。

フランスの哲学者ミシェル・フーコーは、ラジオ講演で谷崎潤一郎の小説の一節を朗読している。

↪「例えば、この日本の小説を、刺青師が自分の欲情を抱いている若い女の身体を私たちの世界とは別の世界へと連れて行くその仕方を、聴いていただきたい。」(ミシェル・フーコー『叢書言語の政治20 ユートピア的身体/ヘテロトピア』(佐藤嘉幸訳、水声社、p25から引用)という前置きで「刺青(しせい)」を朗読しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?