Let’s enjoy the process!(陽は必ず昇る!)

第3回 「和製英語の扱い方にメスを入れる!」

英語教師 植田一三

通じる和製英語と通じない和製英語は時代とともに変わる

私たちの日常生活の中で浸透しているカタカナ英語は「和製英語」と呼ばれ、事実、英語圏の人には通じないものがたくさんあります。しかし、かつてはネイティブや海外生活体験の長い英会話の講師にNGと言われていた和製英語は時代とともに移り変わり、段階的に1.今も全く意味が通じないもの 2.教養人や日本通に通じるもの 3.ほとんどのネイティブに通じるもの、の3つに分かれます。また1は、通じないものと、通じるが違った意味でとらえてしまうものに分かれます。英語を発信する時は、やみくもに和製英語=NGではなく、時代によってどのタイプかを見極める必要があります。

まず、現在でも全く通じない和製英語の例として、「(電気プラグの)コンセント」をconsentにすると、consent「同意」で全く意味が異なり、英語ではoutlet/(wall)socketと言います。また「フリーター」は job-hopping part-timers、「コンパ」はa students’ party、「アンケート」はquestionnaire、

「コンソメ」はclear soupとなります。

次に、違った意味になるものには「モーターボート」がありますが、それは「内燃機関を動力とする快速のボート」という意味で、英語のmotorboatは、単に「モーターで動くボート」という意味しかないので、「高速ボート」の意味を出す場合は、speedboatとしなければなりません。また「サービス価格」は、“service charge”とすると「サービスに対する料金」という意味になって誤解を招くので、discounted[special] price(特別価格)と言います。それから要注意のものに日本語の「ブランド」があります。brand自体は、英語では「銘柄」という意味なので、ブランドやブランド商品を表すときは、designer brands、brand-name productsのように言いますが、「ブランド志向の」と言う場合はbrand-consciousとなります。

これらは、今まで多くの英語学習図書でよく指摘されてきており、英語を書いたり、通訳・翻訳したりするときに注意すべきものですが、問題は「教養人や日本通に通じるもの」や「たいていのネイティブに通じるもの」に対する鑑識眼が必要なタイプです。それを養う一環としてグーグルの画像検索が役に立ちます。例えば、「天守閣」の英訳“main keep” は8万2000件に対して、“castle tower” は168万件で21倍、かつてよく「天守閣」の意味で用いられた“donjon” は1120万件で135倍多く現れる表現ですが、それぞれの画像は、“main keep” では日本の「天守閣」の画像がずらりと並ぶのに対し、“castle tower” や“donjon” では西洋の城の棟の画像が並ぶところから、日本の天守閣を連想させるにはa main keep を使うのが妥当であることがわかります。ちなみに日本語の「城」は堀を含んだ広大な敷地全体を指しますが、castle は城の建物だけを表します。

グローバル化の中で英語に対するアンテナを常に張っておく

次に、一部の教養人の間で通じる和製英語に、salaryman がありますが、現在では主要な英英辞典で「 (特に日本の)ホワイトカラーワーカー」の意味が書かれており、「サラリーマン」としての認識が広まっています。この和製英語は、話す相手が教養人でない場合は通じにくいので、昔からよく言われる“office workers”を使う方が無難です。また、sensei は「(武道の)先生(a teacher in martial arts)」という意味がOxford Dictionary of English(ODE) に記されていますが,まだ誰もが知っている英語というわけではありません。それから「ロープウェイ」の対訳である”ropeway” は、英語圏の人には専門用語で、一般的にはaerial tramway(またはaerial cableway)が昔から使われてきましたが、インターネットの影響で、日本に旅行しようとする人には普通に通じるようになりました。

最後に、日本文化語彙のbunraku は、Longman やMerriam-Webster,Collins,Macmillan に、kabuki kabuki はMerriam-Webster,Cambridge,Collins の辞書にそれぞれ掲載されており、和製英語の域を超え、今ではほぼすべての人が認識する英語となっています。このように以前と違って、グローバル化が進む今日では、英語を使う人、特に英語のプロは常にアンテナを張って英語の知識をupdateしていく必要があります。

[著者紹介] 植田 一三(うえだ いちぞう)

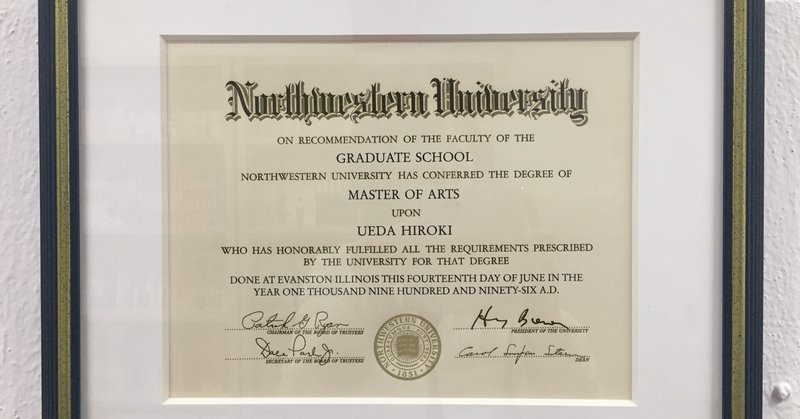

英語の最高資格7冠突破校Aquaries School of Communication学長。英語の百貨事典を10回以上読破し、辞書数十冊を制覇し、洋画100本以上の全セリフをディクテーションするという「超人的」努力を果たす。ノースウェスタン大学院・テキサス大学院(コミュニケーション学部)を修了し、同大学で異文化間コミュニケーションを1年間指導。Let's enjoy the process!(陽は必ず昇る)をモットーに、31年の教歴において、英検1級合格者を1600人、資格3冠(英検1級・通訳案内士・TOEIC980点)突破者を200名以上育てる。主な著書に、『英語ライティング至高のテクニック』『英語で経済・政治・社会を討論する技術と表現』『発信型英語スーパーボキャブラリーブルディング』などがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?