大正時代の肖像写真

こんにちは。

笹路魁星です。

引き続き、守隨のお祖父ちゃんの家にある大正時代の写真を見て参りましょう。

未だご覧頂いていない方はこちらからどうぞ。

↓↓↓↓↓

大正時代の肖像写真

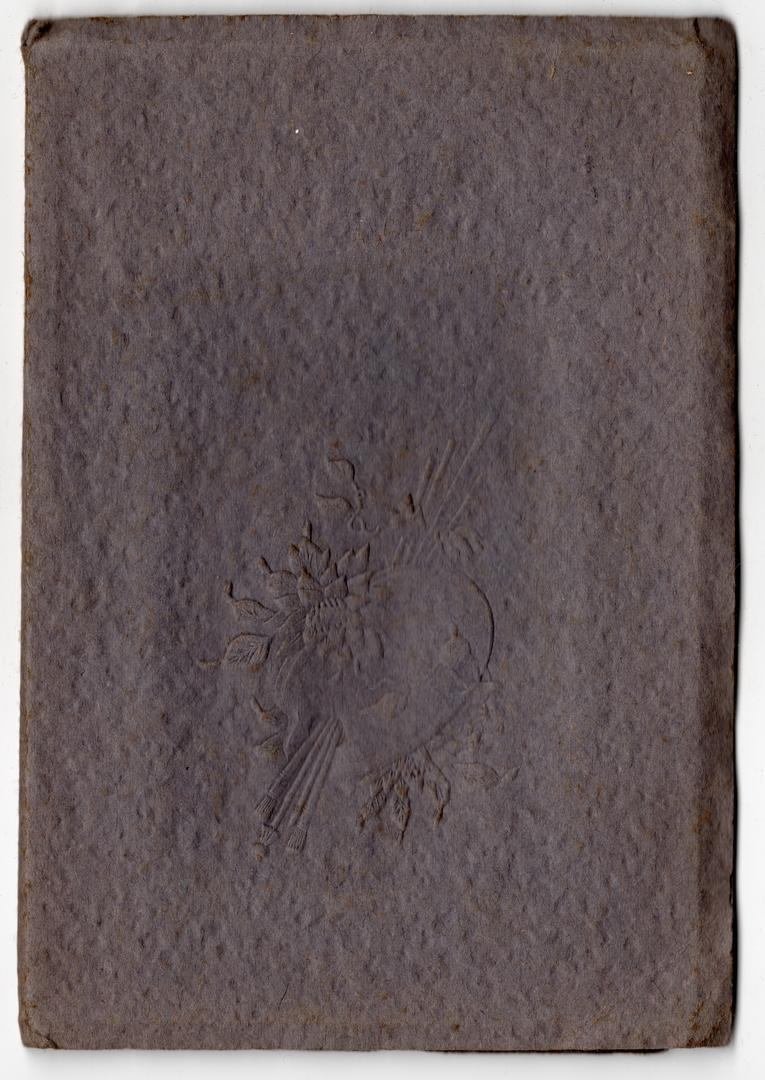

残っている写真でスタジオで撮ったものは大抵、凹凸のある紙につつまれ、表紙は草花とパレットと筆の絵が圧され、パラフィン紙が写真の前に挟まれていました。

今もスタジオで七五三を撮るとこんな感じの冊子を貰えるので同じに思います。

表紙

今のただの合皮に文字や柄が印刷されただけの表紙より、凹凸だけで表現された紙のこっちの方が個人的に好みです。

嘘偽りのない質量が伝わってくる感じがあって好きです。

騙しのないのが好きなんですよ。

笑笑(*´罒`*)

写真

結われた髪がこれまた大(でか)い。

顔だけ見れば、今でも居そうな出立ちに思います。

まぁそうそう変わらないか。

パラフィン紙で昔の本は大抵包んであります。

パラフィン紙

パラフィン紙(パラフィンし、英語 paraffin paper、waxed paper)は、模造紙、クラフト紙などにパラフィン蝋を塗布・浸透させた紙である。

「ロウ引き紙」「ロー引き紙」「蝋引き紙」「油紙」と呼ばれることもある。

繊維の隙間がパラフィンで充填されるため、透明度、光沢、滑らかさが増す。

パラフィンの疎水性などの化学的性質により、耐水性、耐油性が増す。

ただし、60度〜70度程度でパラフィンが溶ける性質がある。

写真館

撮影:尾張犬山町 長江写真館

大昔のこう云う事業の届出はどこを調べたら出てくるんでしょうか。

地域の資料館とか図書館とかに行けば、ギリギリあればいいな。

裏面

大正三年十月撮影

君子様 (まゐらせる

らちたにて 愛子

今回は比較的読み易くて助かります。

それでも「ら」の部分は「ら」なのか自信がないです。

「まいらせる」は「参らせる」で「来て下さった」的な敬語表現だと思います。

「らちた」とは何でしょう。

「にて」と続くので場所だろうとは思います。

Google先生に訊いてみることにしましょうか。

(*'へ'*) ンー

そんな地名も言葉もお店もご存知ないそうです。

お国言葉、所謂方言の敬語表現であったり、昔の地名や店名であったり、流行り言葉であったりをググっていると、Google先生への聞き方が悪いのか教えてくれないんですよ。

最近普通に調べるのも使い辛いから、浮気してるの勘づかれているのかな…。

まとめ

君子と書かれていますが、前回のきみさんですかね?どうなんでしょうか。前回の裏面の文字に「守隨きみ」の下に子を消した後があるようで、多分そう?

そうであるならば、入学前の記念写真だったりするんでしょうか。

今もスタジオで入学前の記念を撮りますよね。

皆さんはどうでしたか?

本日はここまで。

また次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?