【DTMコラム】音楽の勉強を始める前に。

音楽に限らず、なにかを創作するのに理屈やシステムが必要だと考えている人は多いはずです。音楽理論やコードシステム、作曲技巧にミックステクニックなど。どれも知っておいて損はないですし、ある一定以上の完成度を求めるなら知識として持っておくべきです。

ですがそれ以前に、ものごとの考え方も知っておくと便利かもしれません。

ということで、非常にカジュアルな”音楽理論”を提案します!

主に初級者の方のお役に立てたら嬉しいです。

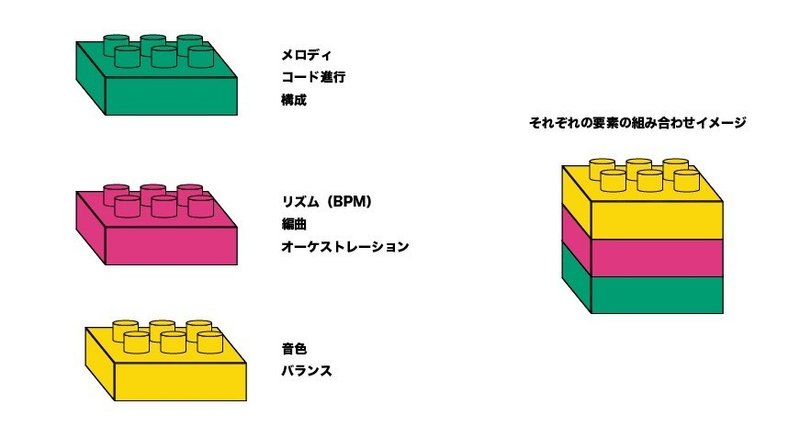

曲はパーツの組み合わせで完成する

まずこう考えましょう。

「曲をつくる」ということは大きく分けて3つのパーツに分かれています。

メロディやコード、大まかな構成などをつかさどる作曲パーツ。

実際の音をどんな楽器で表現するのか、どんなテンポにするのかなど、具体的な音楽の内容を決定する編曲パーツ。(楽器演奏はここの範疇)

それらの音をどんな風に磨き、全体をいい音楽にするのかを試行錯誤するパーツ。ここでは総称としてSR(Sound&Recording)パーツとしましょう。

このすべてが必要です。

自分にとってどのパーツが苦手だとか、補強したいだとかを、こうやって分けて考えるといいでしょう。

たとえば「俺はDTMerじゃない」というクラシックの作家ならば、作曲と編曲をしてSRの部分は演奏者に委ねる、その録音はエンジニアに任せる、というイメージです。例外なく音楽を制作するのにこの3つの要素は必須です。

そして、人それぞれパーツの優先順位が違います。

作曲を一番重視している作家、あんまり大したことない曲でも素晴らしい音楽に仕上げる編曲者、どんな音楽でも快適に聴けるようになるSRのエンジニア。

1曲を作り上げるということは同じでも、それぞれスタンスが違うのですね。

もちろん可能ならばすべてを学ぶべきですが、自分の得意を伸ばしていると、結果的に他のセクションも理解してしまうものです。

安心して、好きなように制作を楽しむといいでしょう。

実際の組み上げイメージ

3種類のパーツがあるとして、実際はそれぞれ複数のパーツを組み合わせて曲を作ります。

最初のうちはできることも少ない、つまり少ないパーツで作ることになります。

(飛び出した緑のパーツはどうやってくっついてんだ・・・・・w)

例えば、「コードとメロディは作れるんだけど、オーケストレーションとか音の積み方とか分かんない。けど頑張ってミックスして完成です!」という初級者は、組み合わせるパーツが不足している状態です。

不足を自覚できて、地道に学びや鍛錬していくと、ちょっとずつできることが増えていきます。

できることが増えて、だんだん組み合わせも上手くなってくると、不完全(と自覚し)ながらも曲としていい感じになってきます。

この図のように、自分のできることを上手く組み合わせられない期間に入りますが、それはそれで個性的な音楽になっていますね。だって組み合わせは自分の意思で組み上げるのですから。

腕を上げてくると、全体のバランスがよくなってきます。

ちゃんとメロディもいい感じ、コード進行の好きなように作れるようになった上で、アレンジも山谷つけて最後まで組み上げることができ、ミックスも基本を踏まえた安定感のあるものになる。みたいなイメージです。

パーツの内訳を考えてみる

それぞれのパーツの組み合わせ、つまりそれは知識や技術そのものと言えます。

下図はざっくりした例ですが、作曲についても色々と、編曲にもSRにも色々なパーツが存在します。

重要なのは、自分が持ち合わせていないパーツが何かをまず知らなければ、そのパーツを獲得できないということです。

これは結構重大な落とし穴です。優秀なメンターや発信者、あるいは雑誌などで、自分の「知らないこと」を探索しなければ、学ぶこと自体が不可能ということは頭の片隅に置いておくといいでしょう。

そして「知らなかった!」を探すのは、楽しいし有意義なので、知らないことを恐れないようにしましょう。これは多分、上級者やトッププレイヤーの方にこそ賛同していただけると信じています。

みんな知らなかったから聞いて学んだのです。何から学んでいい分からないなら、知らない探しをしましょう。

単純なパーツでも素敵な組み合わせ

もし「手持ちの知識や技術がないから素敵なものは作れないんだ・・・・・」と思ってしまうなら、それは違います。

少ないパーツでも素敵な曲は作れます。例えばピアノがちょっと弾ける、他のアレンジはさっぱり分からないとしたら、ピアノで曲を作りきればいいんです。他の楽器の知識がないなら、今できる楽器の知識で作る。そのシンプルさを求めることが、パーツをまっすぐ積み上げるというイメージです。

最初はシンプルに作ることを目指して間違いないでしょう。楽器ができる人は演奏能力を積み上げるだけで高みを目指せます。

だけど、「整っている」だけが魅力じゃない

でも、僕は個人的に、

こういう状態の楽曲にとても魅力を感じます。

すべての音楽が製作者の意図通りに完成しているわけではありません。もっというなら、予測不能な音の組み合わせや実験、演奏を組み合わせたいびつな音楽にこそ魅力を感じます。

デジタルストリーミングでどんな時代の音楽でも聴けるようになって、過去の名曲などをディグっていくと、いびつさや生々しさが魅力であることが分かります。

それをフックと呼ぶか、ノイズと呼ぶかは、それも人それぞれの個性かもしれませんが、少なくとも端正に整っているだけの曲は聴き逃されて時代の波に消えていくように感じます。

最後にもうひとつ言いたい

以上は知識や技術の学び方をレゴイメージで紹介したものです。この考え方はオリジナルでもなんでもなく、ごくごく一般的な学習イメージです。

ですが音楽においては、このパーツにはもっと色彩に溢れています。

知識も実は同じではありません。たとえば楽典の理論とバークリーシステムは微妙に違います。対位法にいたっては先生によって言うことが違います(笑)。

編曲にしても、楽器の好みとかリズムの音色チョイスなんかは好みの世界です。

SRについては技術的側面が強いですが、どのマイクで録音するのかとか、ローの存在感とかはエンジニアによってチョイスが違います。

どのパーツにしても、最終的には作る人の好みが含まれるのですから、どんな知識や技術もオリジナリティの邪魔になるなんてのはあり得ませんよね。

大事なのは、不完全と自覚しながらも作りきる勇気です。

でも勇気がない、自信がないなら、習作を作りまくりましょう。

自分だけの実験室が、DTMerの目の前には、あるはずですよ?

Keep in touch with a central of music , always.

-Maria Schneider

サポートなんて恐れ多い!ありがたき幸せ!!