m7(#5)を挿入するだけでオシャレなコード進行になる裏技

作曲や編曲でコード進行にマンネリを感じていませんか?ダイアトニックコードから大きく離れることなく、簡単で現代的なコード進行を得られる裏技の一つを紹介・解説します。

独自開発の作曲テクニックであるm7(#5)メソッドを紹介します。

付随して、ノンダイアトニックコードのルールも解説します。

コードが読める方なら、さほど難しい話はありません。参考にどうぞ。

m7(#5)の挿入ポイント

【ノンダイアトニック・ルート】

♭Ⅱ、♭Ⅲ、♭Ⅴ、♭Ⅵ、♭Ⅶ

※ #の場合 #Ⅰ、#Ⅱ、#Ⅳ、#Ⅴ、#Ⅵ(本稿では♭を使います)

ノンダイアトニックなルートは全部で5つです。このコードを挿入すると、どこの位置にしても不自然にハーモニーを崩すことはありません。

Em7(#5)はCmaj7/Eとほぼ同じ

コードの3rdがルート音になったものを第一展開形と呼びますが、m7(#5)はその#5の位置から始まる△add9とほとんど同じ構成音です。

△add9のコードスケールを考えましょう。

ダイアトニック上のメジャースケールはIonianかLydianかMixolydianですが、この情報だけでは特定することができません。

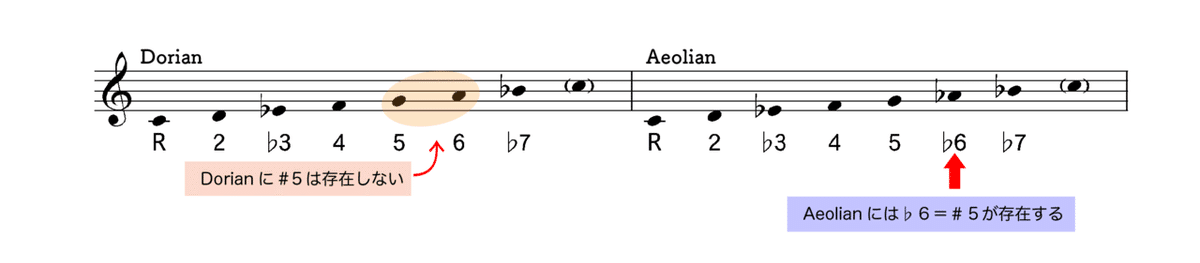

翻って、m7(#5)の#5にあたる音=♭6はDorianには存在しないので、m7(#5)のコードスケールはAeolianが妥当です。

Aeolianであるとするなら、△add9のコードスケールはLydian。

つまりm7(#5)はLydian/△3rd bassと考えることができます。

ということで、m7(#5)のミッシングリンクが保管され、maj7/3rd bassだと考えることが可能になります。

モダンジャズの慣習としてLydianを使う

ダイアトニックではないmaj7のコードを使う場合はLydianを適用します。これはモダンジャズの慣習みたいなものです。

この原理はオルタードスケールと差別化する為だと考えられます。一般的なジャズにおいて、オルタードテンションを使う場合は3rdと♭7thでドミナントを構成した方がそれっぽく響きます。

maj7とm7はこれらを満たさないので、ナチュラルテンションを含むスケールで差別化するという考え方です。(※)

つまり今回のメソッドは、Lydian/△3rdをノンダイアトニックコードとして挿入するというモダンジャズのハーモニーに符号します。

実践してみると、最近のポップスで聴いたことがあるような、あるいは、パット・メセニー・グループなどのジャズフュージョンで聴いたことがあるような、爽やかでオシャレなハーモニーになります。

(※)多くの場合ノンダイアトニックコードのコードスケールというと、曲中のダイアトニックスケールを元にして整列させたものが”正解”となりますが、それだとオルタードテンションを含んでしまって不思議なハーモニーになってしまいます。「オルタードテンションを含む場合はドミナントコードにしましょう」と覚えておけばだいたい大丈夫です。だいたい。

ちなみに普通のm7を挿入する場合はDorianを使いますが、Dorianを使うとハーモニーの変化が大きいく主旨からズレるので割愛しています。

コード進行例

繰り返しながら響きを感じるのはいいエクササイズになります。

どれもノンダイアトニックなm7(#5)を使ったループですが、特に#Ⅳは使い勝手がよく、一瞬フワッとする感覚が得られるでしょう。

アレンジでのコツ

アレンジでコードを挿入するコツにも触れておきましょう。

⑴とりあえず隣のダイアトニックコードに進行する

一番自然で妥当な進行です。一瞬フワッとする感じでナチュラル系オシャレコード進行になります。

⑵任意のダイアトニックコードにジャンプ

フワッと感を一種のドミナントとみなすことで、任意のコードへ進行して着地感を得ることができます。

⑶メロディが先にある場合はちゃんとコードスケール内に収める

もしくはメロディをちょっとずらして収めることで、よりオシャレでジャズっぽい感じになります。

サポートなんて恐れ多い!ありがたき幸せ!!