【映画鑑賞】今月のベストムービーは「オッペンハイマー」(2024年3月:11本)

3月は2月に続いて「外」に開けていた1ヶ月だった。適度に外に出ていく事はやはり大事だったみたいで随分身体が整ってきた気がする。何といっても3月のハイライトはおよそ6年振りとなる東京行き。後は2年一応寛解と言えるPETーCT検査を受けた。それでも11本の映画も観る事が出来たので結構生きていて充実していた日々だったと言える。これからもっともっと充実させたいな。

2024年3月 べやっちの日々

①6年振りの東京行き

茨城県から引っ越して病時代を経由して6年振りの東京。目的は自分が活動をフォローしているSuzuki Masanobuさんというムーブメントコーチの師匠のJozefさんという方がギリシャから来日され東京で2日間ワークショップされるという事で泊まりで行って来た。

Suzuki Masanobuさんのワークショップを受講した事はあったのだが哲学とか動きとか好きでもっと深めたいなあと思っていた所彼の師匠Jozefさんが来られるなら思い切って行ってみようという感じだった。結論から言うと行って本当に良かった。

もっともっと自由に動いて良い

もっともっと俺は自由に楽に動いていける。

熱力学やエネルギーフロー、中医学なども織り交ざりながらムーブメントって新しい身体や動きの捉え方だなと感じました。身体を鍛える、整えるというとスポーツ以外では筋トレ、ヨガ、ピラティスくらいしかメジャーでなくムーブメントというのは恐らくヨガなどの市場からみると10分の1くらいしかないと思ったけど今後もその難解さから中々浸透はしないだろうけどこの良さをまた別のNoteでも書いていきたいと思う。

東京は浅草に泊まったのでワークショップ外の時間を利用して映画「Perfect Days」ロケ地巡りをしていた。オタク気質満開の東京泊だった。

②PETーCT検査結果は?

3月22日は2年寛解のPET-CT検査を受けた。2年振り7回目のPET-CT検査である。癌になると今まで知らんかった事も詳しくなる。生きててPET-CTなんて癌になるか医者になるかじゃないと知る事もないよね。。

で1週間後にPETーCT検査結果説明あったんやけど主治医が深刻そうに画像を覗き込んでいる。

「おかわりありませんでしたか?」の問いに「実は1ヶ月前にコロナに罹患しまして。。」と言うと「ああ、それなら心配ないかもね。PET検査結果で頚部に怪しい影があるみたいやけどコロナの後遺症かもね、血液検査結果のCRPも上昇してないし多分大丈夫と思うけど3ケ月後念の為にCT検査しませんか?」と主治医。私「はい。。」

という訳で玉虫色のモヤモヤ決着やけど2年寛解継続(?)と言う運びになった。

③栄養解析検査結果は?

上記の検査として並行して血液内科の検査とは並行して栄養解析検査を別のクリニックに受けに行っていた。殆どの人が知らない事だが医者は栄養学に概して詳しくはない。

でも癌患者は自分の健康を考える上でどういう食事を摂れば良いのか、補助食を摂れば良いのか悩むと思うんよね。自分なりの結論だけどこの血液検査をちゃんとして血液の中の栄養状態がどうなっているのか可視化してアクションに繋げるしか解決方法はないんじゃないかな。

僕らは身体のしばしば個別性を持っていることを忘れる。だから世の中のビジネス色に塗れた健康情報で安易に結論を出してしまいがちだ。運動も食事も万人に合うものなんて無い。それは遺伝子的にも個性を持った身体であり生活習慣的にも刻一刻と体質というものは変化している。

自分の検査結果は少し溶血性の貧血が見られ赤血球が壊れやすいタイプの血液になっているとの事だ。酸化ストレスが亢進気味で細胞膜が壊れやすくなっている。なのでタンパク質とビタミンEを入れる事これが必須だそうだ。

新たな伸び代を見つけたので更に健康側に振れる努力はする。この検査は保険が効かないし普通の健康な人からしたら「えっ」と言う高額なものだけど自分の病気で失った時間とお金を考えたら安いものだ、とも思えるのだ。

2024年3月映画鑑賞記録

【第1位】オッペンハイマー(2023アメリカ 劇場にて視聴)

クリストファーノーランが原爆を描いたらどうなるか、という試みだったが大満足だった。考えさせられる部分や派生して調べて自分の中で繋がった部分もある。そしてノーランらしさも健在である。

全てはオッペンハイマーの視点や頭の中を描いており原爆を落とされた広島や長崎の人に寄り添ったものではない。でもこの作品はこれで良いと思う。

核分裂が短い間に起こると(連鎖反応)を起こし物凄い大きなエネルギーを生み出す。この連鎖反応(chain reaction)がこの映画のキーワードのように感じた。「バタフライエフェクト」をぎゅっと時間的に圧縮したのが核爆発と考えて良い。

この連鎖反応(chain reaction)がこの映画のキーワードである。

被爆国の日本にとって第二次世界大戦は負の連鎖であった事が分かる。まずヒトラーの国粋主義によってユダヤ人を迫害した事。これが世界的にも歴史的にも余人を持って変えがたい優秀なユダヤ系ドイツ人物理学者がアメリカに亡命する事となった。ナチスが原爆を完成させるのではないかという恐怖がアインシュタインに原爆推進推奨の手紙をアメリカ大統領に送る事になった。この一連の流れの一つも欠けたならロスアラモス研究所もマンハッタン計画も成り立ってはいない。

そしてその研究所に送り込まれた物理学者のそうそうたる面々よ。

イシドール・アイザック・ラビ

エドワード・テラー

エンリコ・フェルミ

レオ・シラード

ニールス・ボーア

ノーベル物理学賞幾つ取ってるねんという面々である。この途轍もない知性が一斉に会したからこそこんなにも短期間で難易度の高い原爆が完成した。

そして対ドイツ抗戦の為に作られた原爆はドイツの降伏により日本に差し向けられる事になった。とてつもなく不幸なchain reactionである。原爆を完成させる事がヒーローになる時代に生きたオッペンハイマーを1人責める事は出来るのだろうか。

あれから80年近く経って科学の発展とともに人間の倫理観は上がっているのだろうか。

そんな事を考えさせられる社会映画でありながらノーランらしさは健在である。時間軸をバラバラにして組み合わせたりオッペンハイマーの女性関係も挟んだりそれらの別々のchain reactionが一度に起こり爆発したかのように見えるノーランマジックも同時に堪能できる娯楽作品にもなっている。

【第2位】瞳を閉じて(2023年 スペイン 劇場で視聴)

寡作で有名なビクトル・エリセ監督の最新作。余りにも計算し尽くされた豊穣さを作品の中に取り込んでいるのが直感的に分かりこの作品の意図を読み込めているのかそんな畏れを感じさせる映画だ。

フリオ・アレナスというイケメン俳優が映画撮影中に失踪する。当時の映画監督であったミゲルが22年後TV番組出演依頼を受けた事をきっかけに当時の関係者に会い当時の追憶に耽る。そして海辺の介護施設に健忘症となったフリオと再開するという話。

たったそれだけの話を169分という長さにしてほぼミゲルをはじめとした老人による追憶の映画でしかないのにこの映画はずっと見ていられるのだ。それは絶妙に語らせずにいないという事と「場」の力があるのだと後から気がついた。

マックスと映画試写室と語り合うシーン、かつての恋人ベラと暖炉の前で語り合うシーン。とりわけ美しかったのは農業をやりながら海辺の掘立小屋のような家に犬とミゲルは住んでいるのだが近所に住んでいる若者夫婦と一緒に食事を取りギターでかき鳴らし歌を歌うシーンだ。

過去を追跡する男と過去を忘却している男。二人は親友であった。ミゲルは老いに対する畏れがフリオを病気に追いやったのではないかと推測する。老いや病気は自分の意思とは関係なく身体が引き起こすものだ。フリオの健忘症は現世の痛みから逃げる為に身体が引き起こし出したものだとしたら。「別れの眼差し」を観たフリオが何かを悟ったように瞳を閉じた時次の瞬間に彼の顔に浮かぶのは歓喜だろうかそれとも後悔だろうか、恐れだろうか。

その結末は永遠にわからないまま余韻を最大化させる終わり方はこの上なく美しかった。

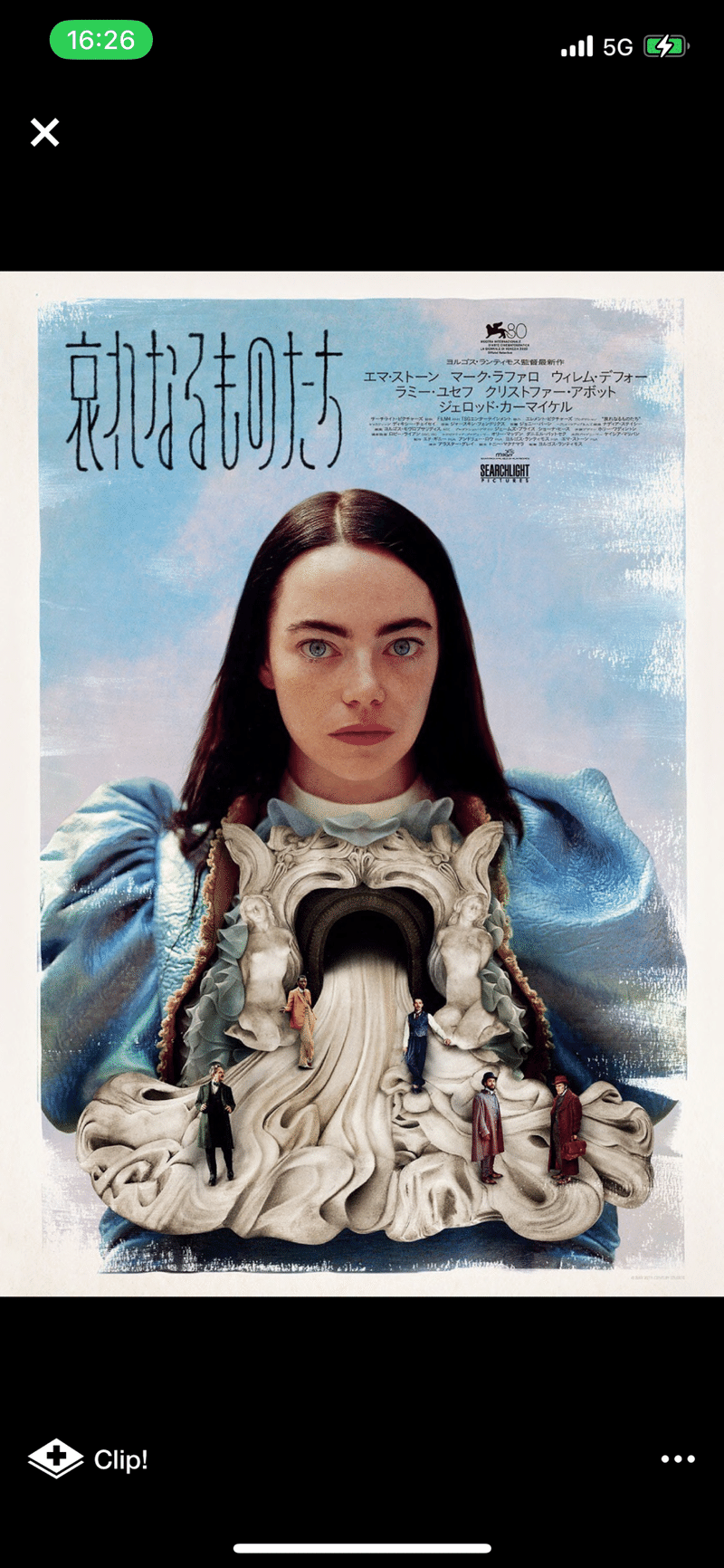

【第3位】哀れなるものたち(2023 イギリス 劇場で視聴)

フランケンシュタインの女性版といった映画。子供を孕って自殺した貴婦人を拾ってきて脳死した貴婦人の頭に子供の脳を移植したウィリアムデフォー博士。結構グロい始まりだし、そのベラは見た目はとても美しいものの幼児性極まりない女性をエマストーンを快演している。ベラの動きの特徴として骨盤を全く動かさないというのがある。やっぱさ人間らしさとか色気とかスポーツの出来不出来って全て骨盤の動きに出ていると思う。骨盤を動かさないと途端に動物性が表出する。

ベラは大人の成熟した身体を持ち、頭は子供の純粋性を持っている。だからこそ紡ぎ出される物語、そしてベラだからこそ知らず知らずのうちにタブーとなっている所に触れ得ているのではないかと思うのだ。ベラは声をかけてきた女たらしのマークラファロの誘いにあっさり乗って婚約者がいるのにヤリまくりの旅行に出かけ、飽きてこのマークラファロを捨て、生活と実験的探究の為に娼婦になる。だがそこに一分の恥や罪の意識もないベラの心は疲弊せず汚れない。社会性を持つ事により周りの評判を気にし人間の心って蝕まれるのだと思う。この実験的でありタブーにも触れるような描き方は昔の村上龍っぽい映画だなとも思い返してみて思うね。

話が変わるが去年ストレッチクラスを受けていた時に先生が言っていた事なのだけど「動物性というのは自分の身を守ってくれる大切なもの。見た目を気にして社会性を身につければ身につける程身体は硬くなっていく。早い子で小学校高学年から見た目を意識する子は硬くなっていく」というのを聞いたことがある。

社会性vs動物性というものについてこの女版フランケンシュタインという作品を通じて我々に問いかけている映画ではないだろうか。

【第4位】夜明けのすべて(2024年 日本 劇場にて視聴)

PMSに苦しむ藤沢とパニック障害に苦しむ山添の温かくも過剰にならない触れ合いを描いた映画。

自分の癌と照らし合わせて色々考えた。弱者と強者という事。病気への理解、コミュニケーションの取り方。病の生み出す悲しみと人生の意味。

まず言いたい事。病気はなった人にしかわからない。だからと言って「病気はなった人しかわからんよね」と距離を取りすぎるのも人間としてはどうか、と思う。山添は藤沢のPMSに対しググって調べたり、かかりつけ医に本を借りたりする。

これが大事なんよ!!

多くの人はそれすらもせず想像の世界で自分の経験の延長線上で病気を測ろうとする。そしてわかったふりをする。

山添は藤沢がマンションに来た時に藤沢が「お互い頑張りましょう」という言葉に対し「お互いっておかしくない?お互いの病気の事情は違うんだし」と突き放してしまう。

これ、凄くわかるんよ!!

自分が癌で入院した時に上司に骨折で長期入院した話しをされた時にムカついた。一緒にするんじゃねえよ、と。だけど山添はその時にPMSについて何も知らずに言った自分に気づいてしまうんよね。

人は人の事を完全に理解は出来ない。だけど何パーセントでも近づく事は出来る。この感覚は今でも自分が大切な事にしている事だ。

こういった病気になった人に対して「可哀想」という事は簡単だ。それは同時に残酷だ。可哀想といった瞬間、自分と他人を強者と弱者に分けてしまう。その瞬間相手の理解からもっとも離れた位置にいく。

藤沢と山添の触れ合いはいわゆる弱者の傷の舐め合いとは違う。不幸自慢や共感される事や依存しあう事を明確に拒絶している。お互いとの距離感を尊重しつつ不器用でありながら触れ合う事によって癒されていく。その時あるのは「共感」ではなく「共鳴」なのだ。

自分の人生を変えてくれるのは恋愛や先生、生徒のようにありがちな依存関係にはないこういったさりげないカジュアルな関係なのかもしれない。

藤沢と山添の勤める栗田科学で作成した移動式プラネタリウムの藤沢のナレーションは感動的なものだった。夜明け前が1番暗い。病院の闘病で1番辛かった時何よりも恐れたのは夜だった。漆黒の闇は自分の気持ちを潰していく。太陽の日が無ければ人は生きて行けない。だが闘病していた時の自分が見落としそしてこの映画に気づかされたのはだからこの夜の闇は偉大なのだ。夜が無ければ昼の明るさや有り難さを気付かないというだけではない。夜の闇は宇宙の広大さや全貌やその先にある光を見せてくれる。人間の感情とは無関係に宇宙は存在しそして密かに支え続けてくれている。

サブスクで観れる事ができるようになったらもう一度観たい。そしてアドラー心理学含めてもう一度感想を書いて見たい。そう思わせる傑作だった。

【第5位】ブロークン 過去に囚われた男(2014年U nextで視聴)

体癖講座の先生が9種体癖を知る映画として挙げておられていたので見てみた。成程これを体癖論を知っているので知っていないので全く見方が変わる。

孤独なマングルホーンは一見すると偏屈で息子には冷たく、良い関係になりつつあるドーンに昔別れた女性クララの未練を垂れ流し振られる。自分を慕ってくれている息子の同級生のマッサージ屋に行って筋違いのクレームをつけて殴り飛ばしてしまう。表面的にみるとマングルホーンの老害ぶりしか目につかないだろう。20代の頃ならこの話はそうとしか読めなかった筈だ。

だが繰り返す、これは9種体癖の老人の話なのだ。9種体癖の人間はとにかく束縛を嫌う、そして同時にたった一人の究極の師匠や女性に全てを捧げたいとも感じている。この矛盾というか循環があるのだ。考えてもみよう、普通結婚もしなかった多分40年以上も前の女性のことを思い続けたりするだろうか、それを馬鹿正直に良い関係になりつつある女性にその未練を垂れ流したりするだろうか。そこにとてつもない9種体癖の純粋性というか集注、執着があるのであり他の体癖の人には解らないし共感できないのだ。

そんな9種体癖は意外にも周りからかなりリスペクトされているのだ。息子も息子の嫁も「コーチ」と慕ってくれる息子の同級生の口からマングルホーンは何かフォースを使える人物である事が明かされるのだ。

過去への執着は要注意。幾ら行動を変えても周りに恵まれていてもそれは現在や未来を縛ってくる。変えられるのは現在や未来ではなく過去との向き合い方なんだとこの映画は教えてくれる。

それにしても「Bones and All」のデビッド・ゴードン・グリーン監督良い映画を撮るね。このマングルホーンは誰かのモデルがあったのか知りたいものだ。

【第6位】落下の解剖学(2023年 フランス 劇場にて視聴)

随分思っていたのと違うテーマの映画だった。この映画は人間関係の認知のずれ、すれ違いをテーマにしている。人間関係のすれ違いなんて良くある話で同僚や友達だったらすれ違ったらさっさと距離を置くのがベターだけど夫婦となればそうは言ってられないかも。

フランスの美しい片田舎で山小屋みたいな所で過ごす物書きを生業としている夫婦が住んでいる。そこに売れっ子側の奥さんに女子学生がインタビューをするシーンから始まる。このザンドラ・ヒューラー演じる奥さんがインタビュアーに逆に身のない質問返しをしたり、2階から大音量の音楽が旦那さんをかけたりして結局インタビューは中止してその女子学生を追い返すという無茶苦茶イライラするシーンが最初の数十分流れる。だがそのイライラ感が最後まで続くのがこの映画の特徴だ。

旦那さんが落下しそれが彼の自殺なのか奥さんによる他殺なのか?というミステリーから始まる。だがそこから巧妙に焦点がずらされていって旦那さんと奥さんの属性が明らかになっていく。子供は視覚障害者である事、それは事故によるものである事、それによって二人の精神や関係性が変わってきた事、旦那さんがフランス人で奥さんがドイツ人である事、仕事は同業で今は旦那さんより奥さんの方が売れっ子である事、奥さんは同性愛者でもあり過去に何度か浮気をしたことがある事。

それを憎ったらしい検事がいちいちチクチクと攻め立てて過去に恋人だったと思われる弁護士が冷静にひっくり返していく。ザンドラ・ヒューラーが善人とも悪人とも取れない絶妙な演技をするものだから旦那さんに肩入れしたくなったり奥さんに肩入れしたくもなっていく。当人同士の話だから当人同士でやればいいのだが何せ旦那の方は死人になっている。

そんな中で旦那さんが亡くなる一日前に撮影された夫婦喧嘩の一幕が圧巻だ。どちらにも言い分があり認知は食い違っている。自己の価値観や延長線上で相手を裁こうとするので延々と言い争いは終わらない。「結婚はどの地獄を選ぶかだよ」といった人がいてその言葉を思い出してしまった。夫婦って何だろう。この映画を観る一日前に受けた講義で「恋愛は相手を好きという気持ちだけでなく相手といる事によって良い自分を引き出されているかが大切」みたいな事を言われていて深いなあと思ったばかりだった。

人が人を裁く。人間性が未熟な時はとかく自分の視点で人を裁いたり裁かれたりする。分かってないのに決めつけられる、決めつけてきた。そこに人間関係の恐怖が常にある。それは夫婦や家族関係だけでない。それなりに生きてこれば何回となく遭遇する話だ。自分もそれなりに陰口を叩かれてきたし、誤解を受けてきたし、相手をよく知らずに決めつけてもいた。その罪は誰もが背負っているのではないだろうか。

この映画を見終わって言い様のない徒労感に襲われた。それは倒立ヨガクラスにビッチビチに扱かれた後に見た映画だったからなのか、長すぎる映画だったからなのか。(だがこの映画も徒労感も長さも計算ずくの脚本であるようにも思える)

人間の心ほどミステリーはない。だから客観的事実で判断できない場合は自分でこのダニエル少年のように状況を見て判断して進むしかない。心を決めていくしかないのだ。人が人を裁くという事に罪を感じそれを背負っていけば良いのだ。最後主人公の奥さんと子供がハグしている間もその不穏、不安感は拭えなかったし一人眠りにつくのを見て「人間てやっぱ一人だよな」と感じる。意外と人間は仮想敵と戦っている時間が長いのよ。それも現世の修行と思えば良いのかもしれない。そして今の自分の一つのテーマであったりもする。

その答えが今学んでいる体癖論だったりもする。多分サンドラ・ヒューラーは5種的な価値観を持っていて、旦那さんは6種なのかもね。そう考えれば何故すれ違っているかが立体的に見えてくる。

この映画の脚本は何と夫婦合作で夫婦にあったことを元に作成したそれこそ身を削った「フィクションに現実を投影した」血の滲むような作品だったらしい。そう思えばこの映画ってカップルや夫婦で見たら良い映画なのかもね。

【第7位】パレード(2024年 Netflixで視聴)

死後の世界で生の世界でやり残した事がある、所謂成仏してない人の溜まり場を描いている。最近ふと思うが「過去は変えられない、変えられるのは未来だけだ」という物言いに疑問を持つ。何故なら未来は色々なファクターが組み合わさって出来上がる未知だからだ。未来を変えられるという人の物言いはコントロール感がある。だがそれは少し傲慢な物言いのように思える。大震災もコロナも癌罹患も私は全く予測出来なかった。恐らくどんなに気をつけていても解る事はあり得なかっただろう。人間が変えられるのは「過去」との向き合い方だけだと思う。

「死ぬ時に後悔しないように」という物言いも同じく可笑しいと思う。後悔しないように対策を立てたところで別な後悔するからだ。人間は後悔する生き物、それで良いじゃんとこの映画を見てて思った。

死後の世界というのは癌になってから割と自分の中のテーマである。それは死後の世界に情景がある訳ではなく今世を生き切る為に死後の世界を考えておくのは大切なのではないかと思ったからである。

遠山目付という言葉を最近知った。競泳のイメトレでゴールタッチまでをイメージするのではなく、ゴールタッチして振り返って時計を見るまでをイメージするそうだ。何故ならゴールをイメージすると必ずその前で失速する。遠くへイメージする事が大切だ。

恐らく人生にも同じ事が言えて死後の世界をイメージする事で現生を勢いよく生き切る事が出来るとホリスティック医学の考えがあってなるほどと思ったものだ。

映画でも現世ではない所に焦点を合わせた作品はディズニーやジブリでも見られる。けどアニメーションでない普通の映画ではそれを描くのは難しい。

その難しさに挑戦したのが本作品だが幾つか緩い所は見られるがこれはこれで良い作品であると感じた。特にマイケル演じるリリーフランキーとシングルマザーの長澤まさみが良い。長澤まさみってまだ結婚してなかったと思うけど母親役が本当に似合うよね。自分の知り合いでショートカットで長澤まさみに似ているマザーを何人か知っている。元々はアイドルフェイスだったのが年齢を重ねて上手くこういった儚さをも備えた女優に脱皮したよね。

【第8位】ナワリヌイ(アメリカ Prime videoで視聴)

ナワリヌイ死去のニュースが出てからこの映画を見始めた。プーチンの政敵として民衆の見方としてカリスマ的存在であるナワリヌイ。毒を盛られたり、それを嘘電話で引っ掛けてSNSで投稿する様は臨場感がある。そして奥さんも娘も可愛く絵に描いたような家族。アメリカから帰国する際に空港でナワリヌイは逮捕されてしまう。中々着陸しない飛行機の中で何かを悟ったように肩を落とすナワリヌイ、任意同行を求められ覚悟していたように最後に妻と抱擁を交わすナワリヌイ。

それはそれは臨場感のあるドキュメンタリーに仕上がっている。このSNSなどネットで悪評判が拡散され引きずり下ろされる時代にあってロシアは時代と逆行するかのように独裁政府、独裁政治がこの令和の時代でもまかり通ってしまう。それは怒りというより恐怖というより不思議ではある。

ウクライナ戦争を仕掛けるロシアは対外国から経済制裁を受けている。なのにロシアではナワリヌイではなくプーチンを支持する人の方が多い。「悪が栄えるのは善が何もしないからだ」とナワリヌイは言う。映画を見ている時は成程と思う、プーチンは良くないことは何となく分かった。けれどナワリヌイは善人なのだろうか?彼の政治政策は何だったのだろうか。単なる反逆のカリスマに過ぎなかったではないのか。そんな疑問が沸々と湧いてくる。

自分が世の中について知らないと思える映画ではあった。「ナワリヌイ プーチンが最も恐れる男の真実」を読んで更に感想は足したいと思う。

【第9位】Sisu(2023年 フィンランド U nextで視聴)

最近「瞳をとじて」「哀れなるもの達」「落下の解剖学」といった自分の人生に照らし合わせるような映画は見応えがあり、それ故に感想を書くのさえ時間がかかったがこういうシンプルな娯楽映画も良いよね。

ナチスによって世紀末北斗の拳の世界でケンシロウのように異常に強いフィンランド最強のジジイが徒手空拳でナチスを壊滅させてしまうというお話。

ジジイが異常に強い世界観は面白く「Mr.nobody」「ヒットマンインポッシブル」とかがあるがこのジジイの特徴は「何故か死なない」という(笑)明らかに10回くらい死んでいるのに何故か蘇ってくる。

劇場で観たいとは思わないけど日曜日の晩に観るには丁度良い映画だったかな。

【第10位】フェイブルマンズ(2022年 アメリカ Prime Video で視聴)

スピルバーグの自伝的映画らしい。てか、これスピルバーグ監督だったんだ!という意外性のある映画。

ユダヤ系の愛ある家族に生まれたサムは映像が大好き。父親は技術者、母親はピアノの才能があるアーティスト気質。父親は転勤族でそれでも楽しい生活が続くがユダヤ系という事で高校生の時にサムはイケイケスポーツマン軍団にイジメに会う。しかしその時に同時にユダヤ人をカッコ良いと思っている可愛い女の子と良い感じになる。そしてプロムに向けてサムは仲間達との記録映像を編集している。だがそのプロム当日付き合う寸前の良い感じの女の子に手ひどく振られる。失意の中、放映した映像は皆の心を鷲掴みにしてスタンディングオベーションを受ける。

間にちょい役で出てくるポリス伯父さんが良い味を出している。「芸術は栄冠と痛みをもたらす。お前を食いちぎるライオンの口だ」この俳優見た事あるなあと思って調べたらドラマナンバーズに出ているエップス兄弟のお父さんだね。

ここでの教訓は「凄く良い事と凄く悪い事はしばしば同時に起こる」ということ。例えばさビジネスが上手くいっている時は恋愛も上手くいくもんだ、ということをいう人がいる。でも経験上そうとも言えない事も多いという事は言える。陰極まれば陽となすということも言えるからだ。それをちゃ〜んと描いているのは「ミナリ」という映画だった。

プロムでサムが編集・監督した映像がバカうけした後、自分を虐めていたスポーツマンが泣ける程悔しがっていたのは本当に良いシーンだったな。現実と映像は違う、だが映像にだって人を変えてしまう力がある。素敵なシーンだった。

サムは芸術系の母親と技術系の父親の間の思想でしばしば揺れる。サムの父親は「皆んなが使えるものを作る」事に喜びを見出すが、母親は心のままに自分を表現する事に喜びを見出す。差し詰め他軸中心に生きるか、自軸中心に生きるかでどちらも正解だし「心のままに生きる」しかないのだ、とこの歳まで生きて分かった事だよ。

【第11位】アステロイドシティ(2023年 アメリカ Unextで視聴)

好きな人には堪らないとにかく癖があり好き嫌いが分かれる監督だと思う。

観客と芝居をしている俳優達とその芝居そのものという三重構造になっている。それに気がつくまでに時間がかかり、没入しようとするとスイッチが切り替わり別のphaseに変わる。で役者は無表情なのでとにかく入り込む事を拒否する映画である。

こういう映画をどう観たら良いのか、誰かに聞いてみたい。物語性が分断されているのでひたすら絵画をみているような感覚で見ていた。絵面はずっと可愛いんだよね。

町山さんの解説によると1940〜50に起こった事のコラージュなんだそうだ。スカーレットヨハンソンとジェフリーライトの関係はマリリンモンローとエリアカザンの関係でロスアラモス研究所のオマージュも入ってるらしい。そんなんわかるかーという映画。

あと宇宙人が可愛い。笑ってしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?