【「嗜む」のすすめ】様々なイラストレーション表現に焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。

確かにあるのに。

指差すことができない。

それらは、目に見えるものばかりではなくて。

それらを、ひとつずつ読み解き。

それらを、丁寧に表わしていく。

そうして出来た言葉の集積を嗜む。

・

・

・

■テキスト

「日本のグラフィック100年」山形季央(著)

明治期に、商業デザイナーが登場して、ほぼ100年が経過。

紺碧の海原にただ二人だけが浮かぶ資生堂のポスター(1967年)。

拡大した姥うばの能面の写真に金色の字で能楽師の名が連なる産経観世能のポスター(65年)。

大胆な構図に、印象的な色遣いで、ハッとする力が漲っていますね。

本書は、日本のグラフィックデザインを振り返り、ポスター、広告、雑誌の編集、製品や店舗などの四つに分類、数百点を揃そろえているので、見応えがあります。

丁寧な構成から見えてくるのは、高度成長期やバブル等、時代ごとの風景であり、同時に、時代に流されない本質的な美しさでもあります。

山形さんは、グラフィックデザインについて、以下の様に、語っています。

「視覚を通して人の感性に働きかけ、価値として記憶されてきたのが、グラフィックデザインの歴史です。

ヨーロッパに始まり、アメリカ、日本に伝わったこれらの動きを、文化的背景とともに辿り、その本質から原理を導き出してみようと考えます。

グラフィックデザインは、日常的に身辺にあるため見過ごしがちです。

軽い印象をお持ちかもしれません。

しかし、知らず知らずのうちに脳内に忍び込もうとするので要注意です。

様々な美術様式と関連し、多くのメディアと連動してきました。

今では、印刷や平面に限られた分野とは言えなくなりました。

グラフィックデザインは、読書でいうと音読のようなもので、共同体の意思交換に関与します。

対象は人なので、いろいろな表情を見せます。

扱うのは情報とイメージなので、時代や地域の特性に合わせて変化します。

その全体像をどこまで捉えてお伝えできるか、挑戦してみます。」

能や俳句のように、極限まで要素を削そぎ落とし、ある断面に視点を絞ることで、メッセージを伝える。

良いデザインには、共通して、そんな強さがあるのが伝わってくるのだと教えてくれます。

本書のつくり自体、明確かつ流麗で素晴らしい内容です。

■27夜270冊目

2024年4月18日から、適宜、1夜10冊の本を選別して、その本達に肖り、倣うことで、知文(考えや事柄を他に知らせるための書面)を実践するための参考図書として、紹介させて頂きますね(^^)

みなさんにとっても、それぞれが恋い焦がれ、貪り、血肉とした夜があると思います。

どんな夜を持ち込んで、その中から、どんな夜を選んだのか。

そして、私達は、何に、肖り、倣おうととしているのか。

その様な稽古の稽古たる所以となり得る本に出会うことは、とても面白い夜を体験させてくれると、そう考えています。

さてと、今日は、どれを読もうかなんて。

武道や茶道の稽古のように装いを整えて。

振る舞いを変え。

居ずまいから見直して。

好きなことに没入する「読書の稽古」。

稽古の字義は、古に稽えること。

古典に還れという意味ではなくて、「古」そのものに学び、そのプロセスを習熟することを指す。

西平直著「世阿弥の稽古哲学」

自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)

さて、今宵のお稽古で、嗜む本のお品書きは・・・

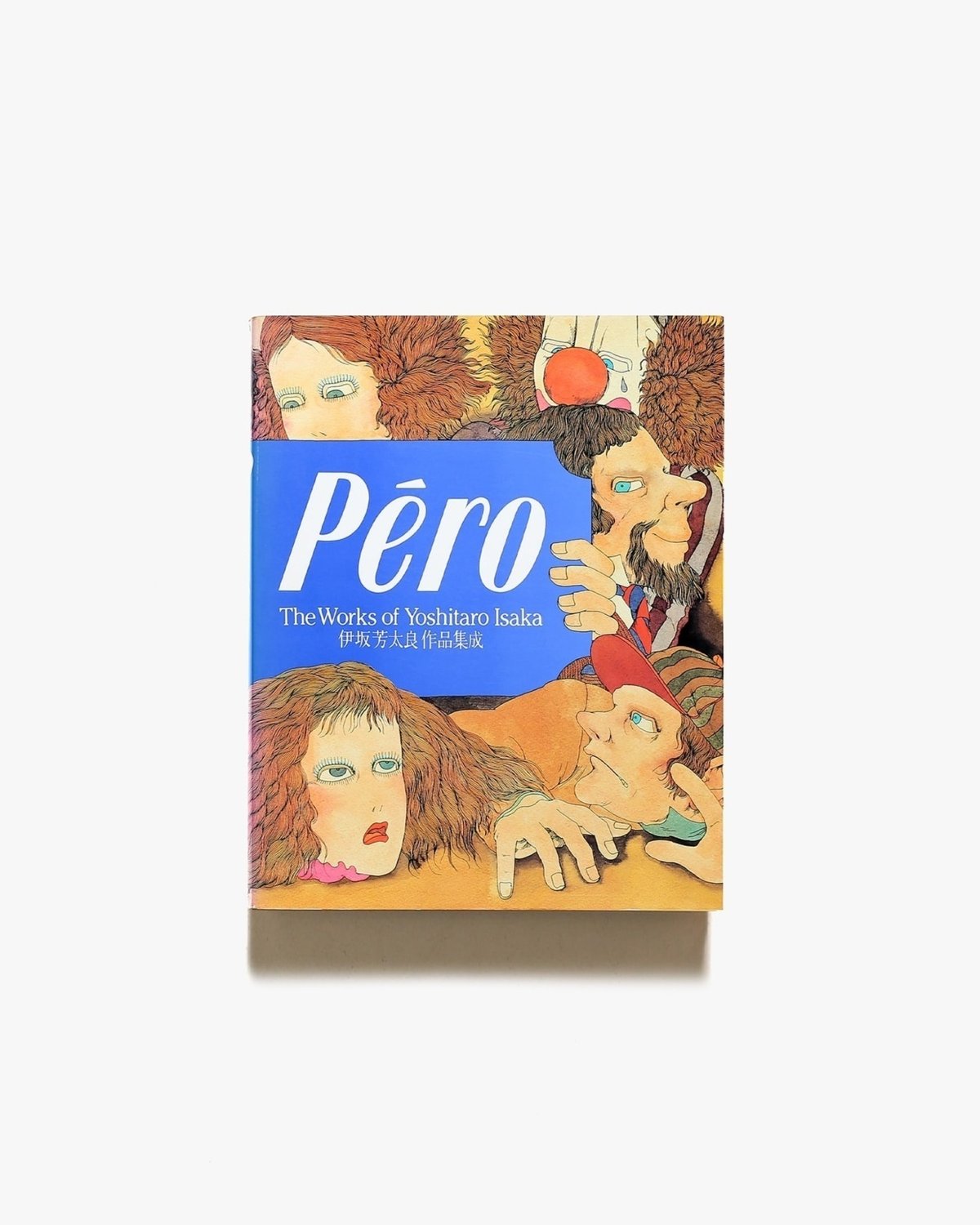

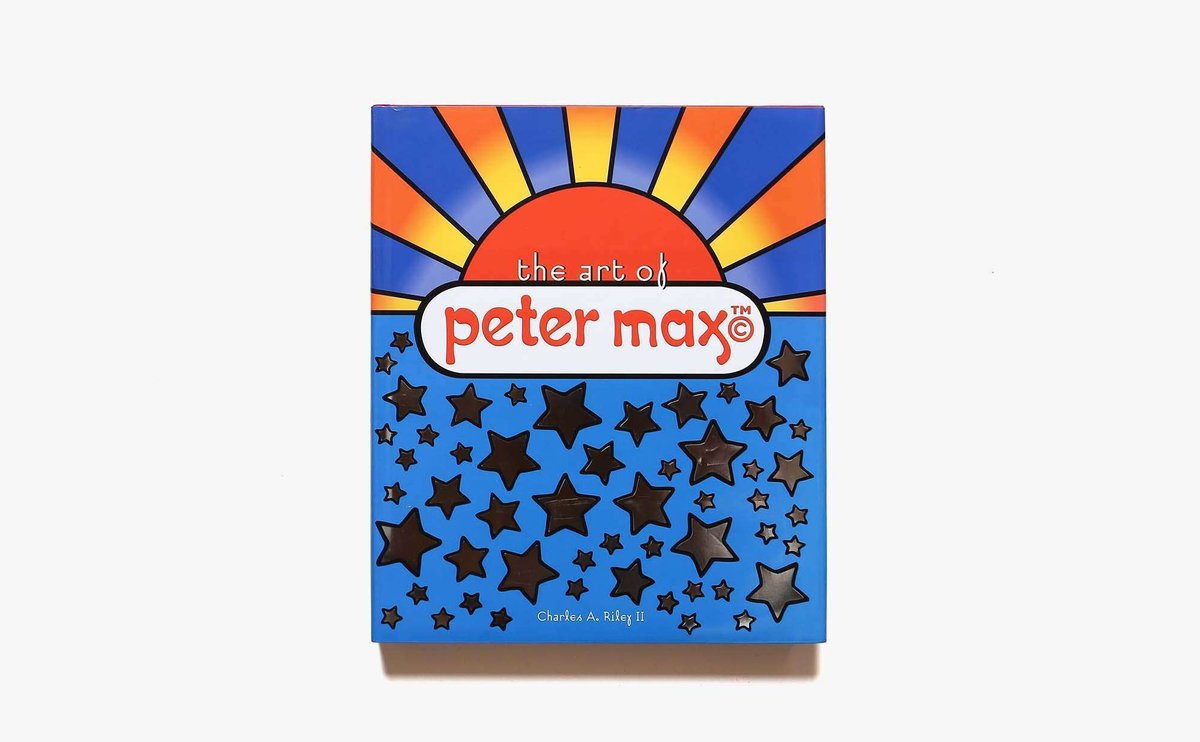

【「嗜む」のすすめ】様々なイラストレーション表現に焦がれ本を嗜む

ポスターランド

和田誠

Raymond Savignac: Affichiste

Raymond Savignac

Pero 伊坂芳太良作品集成

伊坂芳太良

Affiches

Tomi Ungerer

年鑑イラストレーション 1967

The Art of Peter Max

Charles A. Riley、Peter Max

the American Poster 1945-75

色彩の芸術 改訂新版

ヨハネス・イッテン

ヨハネス・イッテン 造形芸術への道

モホイ=ナジ 視覚の実験室

■(参考記事)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?